現在、「モバイルバッテリーの取り扱い方」が注目されています。

自家用車、鉄道、そして何と旅客機でも、リチウムイオンモバイルバッテリーの発火事故が相次いでいます。これは単なる事故ではなく、公共交通の存在を脅かす出来事。特に旅客機の中での火災は、百人単位の人命に関わる一大事です。

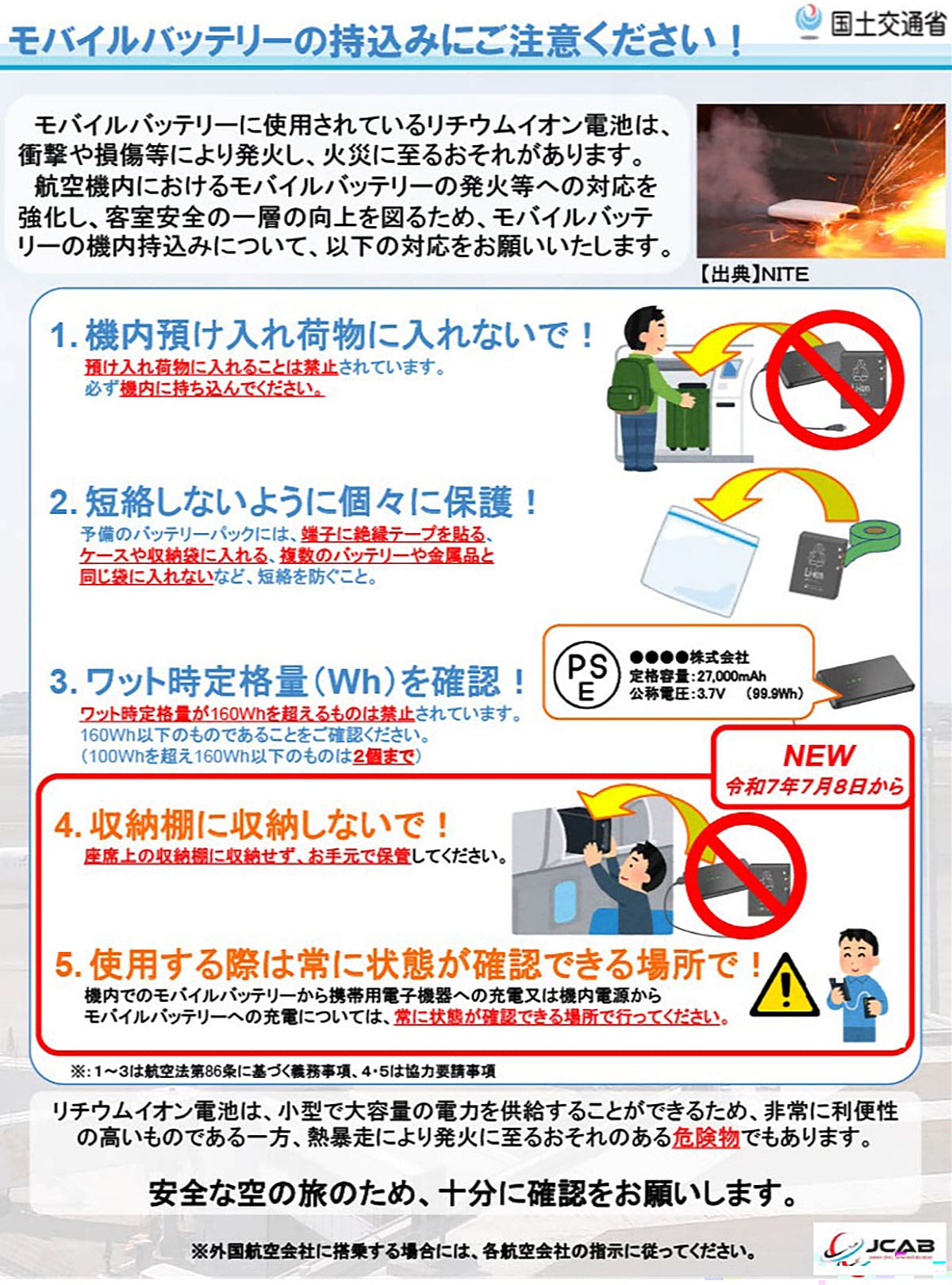

後述する2件の火災事故は、日本の航空当局にも極めて大きな影響を与えています。国土交通省は7月から「モバイルバッテリーの機内持ち込み」に関するルールの改定を国内航空会社に要請、ここからモバイルバッテリーに関する機内での扱い方が変わりました。

それとほぼ同時期に、全国各自治体では寿命が近づいたモバイルバッテリーの回収に力を入れるようになりました。

旅客機内での出火事故が立て続けに

2025年1月28日、韓国の金海国際空港で発生したエアプサン391便火災事故は世界を騒然とさせました。

幸いにも、この事故は死者は出なかったものの、旅客機の上部はすっかり焼け落ちてしまいました。この火災の原因は、現在継続調査が行われているとはいえ「モバイルバッテリーからの出火」という見方が有力です。この事故を受け、韓国の航空当局はモバイルバッテリーの機内持ち込みに関するルールを整備しました。

しかし、その後も各国で同様の事故が相次ぎます。3月20日には、香港航空115便でやはりモバイルバッテリーからの出火と思われる航空火災が発生。乗員と乗客が出火元の荷物棚に水をかける場面は、動画として世界中に拡散されました。そうしたこともあり、中国の航空当局は3Cマーク(China Compulsory Certification。中国の製品認証)のないモバイルバッテリーの国内線持ち込みを禁止しました。

中国の場合は、北京の指導部が全国の関係各所にトップダウン方式で指示を下します。これに対して異議を唱えることはできません。一方、日本の場合は7月1日に国土交通省が国内の航空会社に「要請」を出しました。モバイルバッテリーの旅客機内での扱いをこのように変更してほしい、という指針です。あくまで要請ベースではありますが、各社はすぐさまこれに従い、新しいルールを制定しました。

新ルールの内容は?

では、具体的にどのようなルールが追加されたのでしょうか。

これについては、国交省が非常に分かりやすい資料を配信しています。

上の図では、「4.収納棚に収納しないで!」と「5.使用する際は常に状態が確認できる場所で!」が7月8日から各航空会社で新しく追加されたルールです。モバイルバッテリーを収納棚に入れると、出火が起きてもすぐさま対応できない可能性があります。

したがって、モバイルバッテリーを旅客機内に持ち込む時は乗客が手で持つか、前の座席背面にある収納ネットに入れることになります。言い換えると、モバイルバッテリーは客室乗務員に見えやすいようにしておくということ。これにより、万が一の出火の際も即座に対応できるようになります。

ただし、海外の航空会社ではモバイルバッテリー自体は機内に持ち込めるものの、その使用や充電を禁止する例がすでにあります。タイ国際航空では3月から、シンガポール航空では4月から機内でのモバイルバッテリー使用・充電を禁止する措置を実施しました。

鉄道車両内でも出火事故

冒頭に書いた通り、モバイルバッテリーの発火は旅客機だけでなく鉄道でも発生しています。

8月29日に行われた中野洋昌国土交通大臣の記者会見では、下記のような質問とそれに対する回答がされました。

(記者)

新幹線の車内でモバイルバッテリーが発火する事案が複数発生しています。

これについての受け止めと国土交通省としての今後の対応・対策等を伺わせてください。

(大臣)

7月20日に発生した、これは山手線における事案ですが、これをはじめ、車両内においてモバイルバッテリー等が発火する事案が相次いでいます。

昨日28日にも、上越新幹線で同様の事案が発生した旨の報告を受けているところです。

お怪我をされた方にはお見舞い申し上げるとともに、早期の御回復をお祈り申し上げる次第です。

この車両内でのモバイルバッテリー等の電気製品の発火を防ぐためには、一つは落下させる等の強い衝撃を与えないということ、もう一つは高温となる場所に置かないということが重要です。

こうした点に御留意いただくとともに、万が一、発火・発煙を見かけた際には、落ち着いて安全を確保していただき、そして速やかに係員にお知らせをしていただくことが重要であると考えています。

対応ということですが、国土交通省として、こうした事案を受けて、すでにJR東海、そしてJR東日本と協力しまして、国土交通省との連名で、車内ですとか、駅構内において、モバイルバッテリー等の扱いに関する注意喚起というものを今実施しているところです。

今後とも、鉄道事業者と連携しながら、こうした注意喚起をしっかり行っていきたいと考えています。

(2025年8月29日 中野洋昌国土交通大臣会見)

鉄道は旅客機とは違い、モバイルバッテリーを持ち込む行為を禁止するということはできません。今のところは、利用者の自発的な対策に頼らざるを得ないところがあります。

そもそも、古くなったモバイルバッテリーはどうやって処分すればいいのでしょうか。そのあたりを知らない人も少なくないはずです。

環境庁が全国自治体に向けて通知を出す

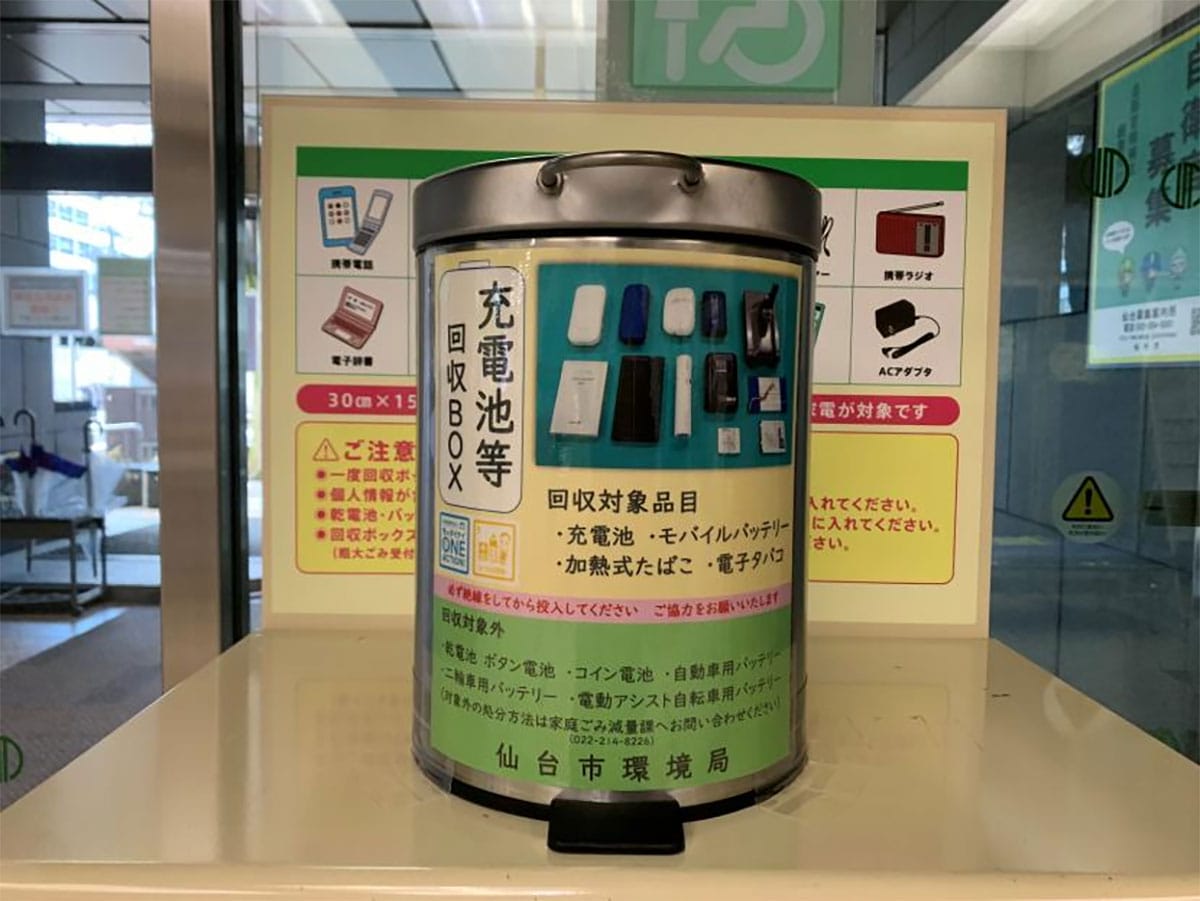

今年4月15日、環境省は全国の各都道府県一般廃棄物行政主管部(局)長宛に通知を出しました。家庭から出される全ての不要リチウムイオン電池は、市区町村が回収するよう求める内容の通知です。

近年、廃棄物処理施設や収集運搬車両等において、リチウム蓄電池およびそれを使用した製品(以下「リチウム蓄電池等」という。)に起因する火災事故等が頻繁に発生している。令和5年度には、全国の市町村において8,543件発生しており深刻な課題となっている。

(中略)

こうした中、リチウム蓄電池等の分別回収を行っている市町村は、令和5年度において75%に留まっており、各市町村においてリチウム蓄電池等の分別回収及び適正処理を更に徹底していく必要があることから、改めて下記のとおりリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策をとりまとめたので、貴職におかれても必要な対策を実施していただくとともに、貴管内市町村に対し、周知徹底をお願いしたい。

(市町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策について 環境省)

この通知の中では、具体的な分別方法や回収方法の手順などが記載されています。それを受け、公共施設等でモバイルバッテリー(リチウムイオン電池)の回収ボックスを設ける自治体も現れました。

リチウムイオン電池は半永久的に使えるものではなく、充電回数を重ねるとどうしても劣化してしまいます。最悪の事態を避けるためには、我々一般ユーザーも「普段使っているモバイルバッテリー」に対して注意を払う必要があります。

参照:【国土交通省 1 / 2 / 3】

参照:【環境省 1 】

※サムネイル画像(Image:hafakot / Shutterstock.com)