2011年7月24日、日本のアナログテレビ放送が終了し、地上デジタル放送(地デジ)の時代が始まりました。しかし、普段見ている「高画質な地デジ」、実は厳密な意味での「フルハイビジョン(フルHD)」ではないという事実をご存じでしょうか。

「地デジはハイビジョン放送だから高画質」という認識は、決して間違いではありません。しかし、実際には日本の地上波は一部では「なんちゃってハイビジョン」など揶揄されることが多いのもまた事実なのです。

今回はハイビジョンのイメージが強い「日本の地上波」の画質についてご紹介します。

地デジの「本当の解像度」

テレビやスマートフォンの画面を虫眼鏡で覗くと、光る点の集合体でできていることがわかります。この一つひとつの点を「画素」または「ピクセル」と呼びます。解像度とは、この画素が画面上にどれだけ密集しているかを示す指標であり、「横の画素数 × 縦の画素数」で表されます。画素の数が多ければ多いほど、きめ細かくなり、滑らかでシャープな映像になります。

主要な映像規格の解像度を比較すると、その進化が一目瞭然です。

結論から言うと、日本の地上波デジタル放送の大部分は、フルHD(1920×1080)ではありません。多くの放送局が採用している実際の放送解像度は「1440×1080」です。

この数値を比較してみましょう。

・フルHD (1920×1080): 総画素数 約207万画素

・地デジ (1440×1080): 総画素数 約155万画素

計算すると、地デジの画素数はフルHDの約75%しかありません。つまり、本来あるべき画素数から約25%(52万画素以上)も少ない情報量で放送されているのです(※)。

これは、アナログ放送(約31万画素)から見れば約5倍の情報量であり、間違いなく「高画質」ではありますが、Blu-rayなどで採用されている「完全なハイビジョン(フルHD)」とは言えない、というのが実情です。

(※)すべての放送が1440×1080というわけではありません。KBS京都など一部のチャンネルでは「フルHD(1920×1080)」で放送を行っています。

「引き伸ばされて」表示される地デジ映像の仕組み

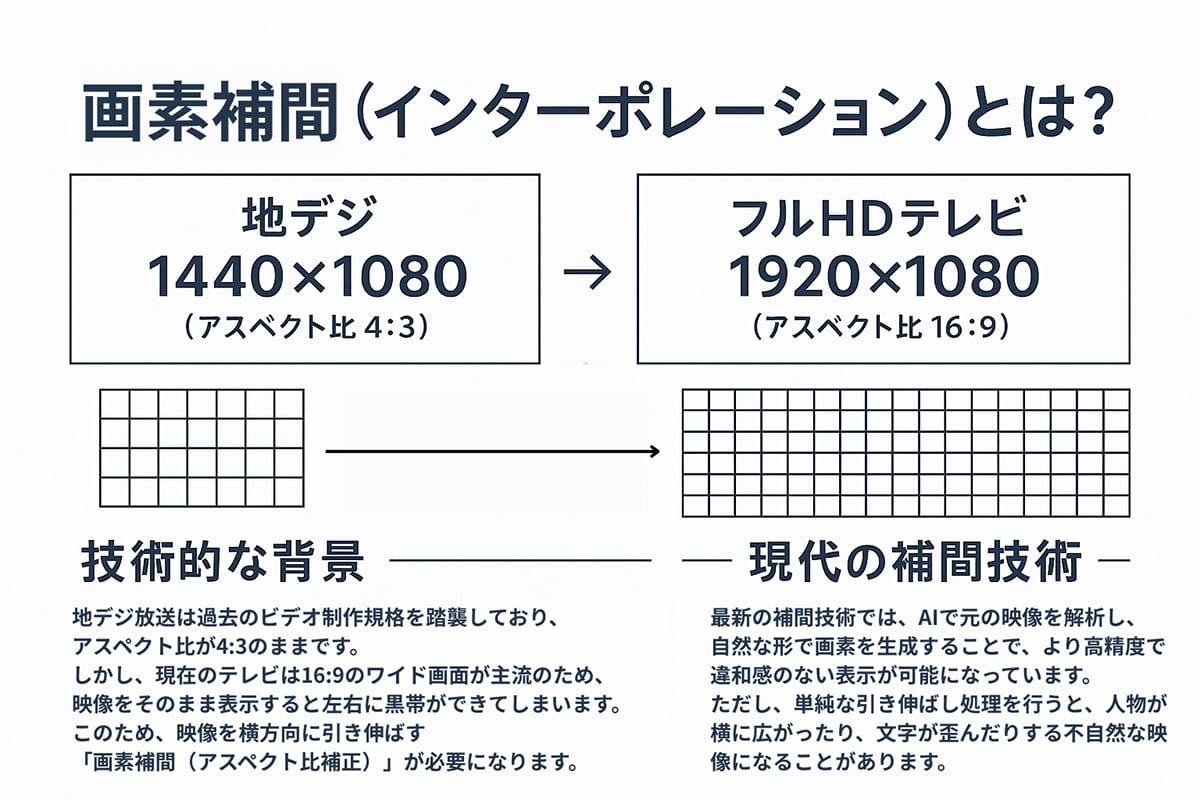

では、画素数が足りない1440×1080の映像は、どのようにして1920×1080のテレビ画面いっぱいに表示されているのでしょうか。ここに「なんちゃって」と呼ばれる所以があります。

答えは「テレビ側で映像を横方向に引き伸ばしている」からです。この処理は「画素補間(インターポレーション)」と呼ばれます。放送局から送られてきた1440×1080の映像信号を、テレビ内部の映像処理エンジンが受信し、横幅が1920ピクセルになるように擬似的に画素を生成・補完して表示しているのです。

フルHD(1920×1080)のアスペクト比は16:9です。しかし、地デジのもともとの解像度である1440×1080のアスペクト比は4:3です。つまり、地デジ放送は、本来4:3比率の画素数の映像を、テレビ側で無理やり16:9のワイド画面に引き伸ばして見せている、ということになります。このとき、個々の画素は本来の正方形ではなく、横に長い長方形として扱われることになり、これが映像のシャープさや精細感に微妙な影響を与える一因となります。

もちろん、現在のテレビに搭載されている画素補間技術は非常に高度であり、多くの視聴者はその違いに気づかないかもしれません。しかし、Blu-rayなどのネイティブな1920×1080映像と比較すると、特に大画面テレビでは、輪郭の甘さや細部の表現力に差が感じられることがあります。これが、地デジが「フルハイビジョン(フルHD)」とは言いきれない、技術的な根拠なのです。

なぜ?地デジがフルHDになれなかった理由

日本の地上デジタル放送規格は「ISDB-T(Integrated Services Digital Broadcasting–Terrestrial)」と呼ばれ、2001年5月に標準化されました。この規格書の中では、ハイビジョン(HDモード/1080i)の解像度として、1920×1080と1440×1080の2種類が定義されています。つまり、規格上はフルHDでの放送も可能でした。

しかし、実際に2003年から放送が開始されるにあたり、ほとんどの放送事業者は1440×1080を選択しました。その最大の理由は、当時の技術水準と、日本が抱える電波資源の制約にありました。

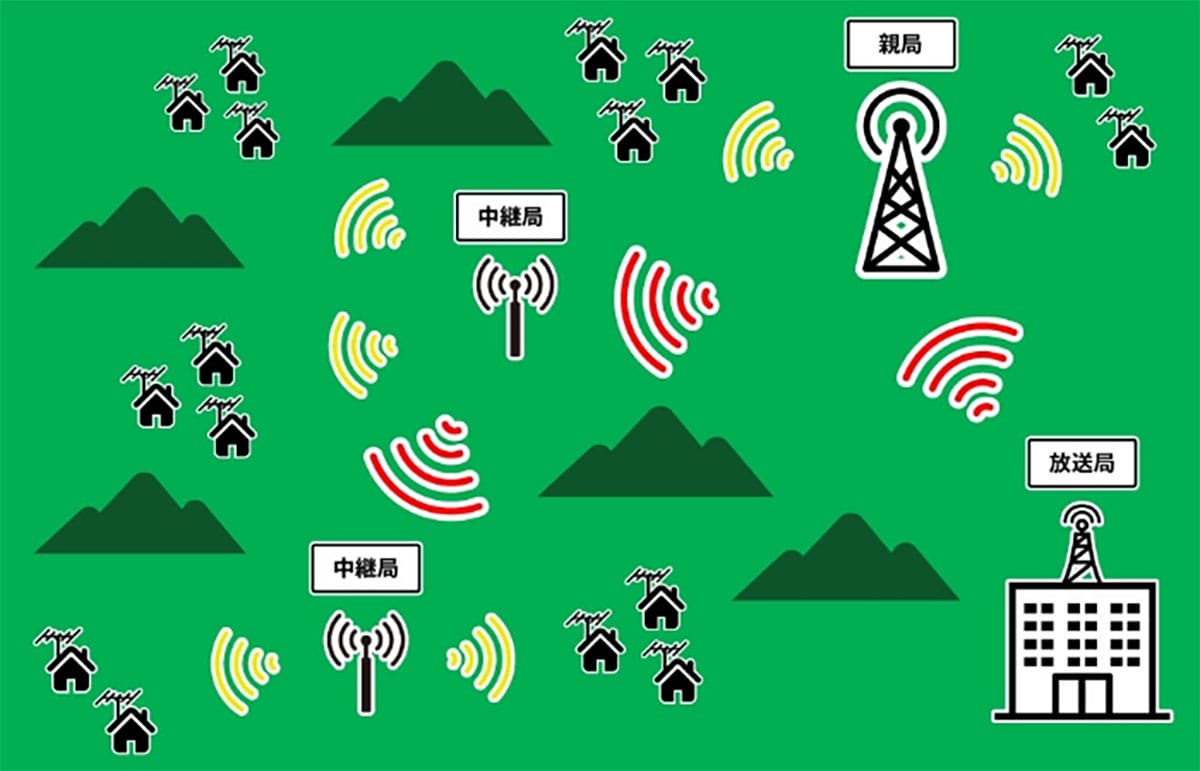

地デジの大きな使命の一つは、山間部やビル陰など、アナログ放送では電波が届きにくかった難視聴地域を解消し、全国津々浦々へ安定した放送を届けることでした。そのためには、限られた周波数帯域の中で、可能な限りエラーに強く、安定した伝送を実現する必要がありました。フルHD(1920×1080)という理想の画質を追求するあまり、放送が途切れたり、受信できない地域が多発したりしては本末転倒です。そこで、データ量を約25%削減できる1440×1080という解像度が、「現実的な落としどころ」として選ばれたのです。

地デジは「画質が悪い?」

衛星放送や動画配信などで4K映像を日常的に楽しんでいる方にとって、地上波の「なんちゃってハイビジョン」は画質が悪いと感じられるかもしれません。その差は、フルHDとの比較とは比較にならないほど圧倒的です。

・地デジ (1440×1080): 約155万画素

・4K UHD (3840×2160): 約829万画素

4K放送の画素数は、地デジの実に約5.3倍にも達します。

とはいえ、日本の地上波はいまだ4Kには未対応。4Kのデータ量をカバーできる周波数帯域を追加で確保できていないことや、放送局側に求められる莫大な設備投資が困難であること、負担が大きい一方、4Kに対応したからといって広告収入が増加するとも考えられないため、現実的ではないというのが理由になっています。

アップコンバート技術の現在

一方、ここで一つの疑問が生まれます。「4Kテレビを買えば、地デジも4倍綺麗に見えるのか?」と。残念ながら、答えは「ノー」です。むしろ、逆の現象が起きることがあります。

「4Kテレビで地デジを見ると、なんだか映像がぼやける」という声を聞いたことはないでしょうか。これは、約155万画素しかない地デジの映像を、約829万画素もある4Kパネルに無理やり拡大表示しているために起こる現象です。この拡大処理を「アップコンバート」と呼びます。

例えるなら、小さな写真を無理やり大きく引き伸ばして印刷すると、画像が荒れてぼやけてしまうのと同じ原理です。テレビ内部の映像エンジンは、元の画素の周辺の色情報などから、足りない画素を予測して作り出すという高度な処理を行っていますが、もともと存在しない情報を完璧に作り出すことはできません。そのため、映像エンジンの性能が低いと、映像の粗が目立ったり、全体的にぼやけた画質になったりしてしまうのです。

逆に言えば、このアップコンバート技術こそが、現代のテレビメーカーが最も力を入れている部分です。高性能な映像エンジンを搭載したテレビは、AI技術などを活用して被写体の種類やシーンを分析し、最適な補正をかけることで、地デジ放送であっても驚くほどクリアでノイズの少ない映像に変換してくれます。したがって、4Kテレビを選ぶ際には、パネルの性能だけでなく、この「アップコンバート性能」がいかに優れているかが、地デジを快適に視聴するための重要な鍵となるのです。

※サムネイル画像は(Image:「photoAC」より)