かつて、家に当たり前にあった固定電話。この固定電話を引くために7万円以上のお金を支払う必要があったことを覚えていますか?

自宅から固定電話が消え始めてしばらく経った今、もしかしたら「親世代がそんな話をしていた」という人も少なくないかもしれません。その支払いの証として手元に残ったものこそ、かつては財産とさえ考えられていたNTTの「電話加入権」です。

この電話加入権が、今、にわかに注目を集めています。きっかけは、NTTのあり方を定める「NTT法」の見直しを巡る議論です。この議論の中で、過去の国民負担の象徴である電話加入権の扱いが再びクローズアップされ、SNSなどでは「あの7万円は返ってくるのか」「そもそも何だったのか」といった声が噴出しました。

しかし、最も大きな謎はこれではないでしょうか。なぜ、一時は高値で売買され、質入れ(担保に入れること)までできた金融資産のような価値を持っていた電話加入権が、現在ではほぼ無価値と見なされるようになってしまったのか?

特に、2000年代初頭にブロードバンド革命が訪れた際、多くの人々はこう考えたはずです。「インターネットは既存の電話線(メタル回線)を使うのだから、その回線を使う権利である電話加入権の価値は、むしろ高まるのではないか?」と。実際、そうした期待を込めて、電話加入権を「光時代に新たな価値ある資産となる」と論じる専門家もいました。

その期待は、なぜ、そしてどのように裏切られたのでしょうか。

なぜ電話加入権は「財産」だったのか?

後の価値暴落を理解するためには、まず、電話加入権がなぜ一時期、家計を圧迫するほど高額で、かつ誰もが認める「財産」としての地位を築いていたのかを知る必要があります。

今日の私たちが当たり前のように使っている電話網の裏には、そもそも全国津々浦々に電話線を張り巡らせるという、途方もない国家プロジェクトがありました。電話加入権の正体は、NTT(当時は日本電信電話公社)が公式に「施設設置負担金」と呼ぶもので、その名の通り、電話網という巨大なインフラを建設するための費用を、新たに加入する国民が分担して負担する、という仕組みでした。

電話加入権の価格は決して安くありませんでした。たとえば1970年代の電話加入権は、1971年に5万円、1976年には8万円に改定されています。電電公社が民営化しNTTが設立された時点では「工事負担金」として72,000円になりました。

この金額が当時の人々にとってどれほどの重みを持っていたというと、たとえば1970年代前半から中頃まで、大卒初任給は10万円に満たない時代でした。1970年代の7~8万円という金額は、まさに「家計の一大事」と言える出費でした。それは単なるサービス利用料ではなく、家や車に次ぐほどの大きな買い物だったのです。

そしてこの高額な「負担金」が単なる支払いで終わらず、誰もが認める「財産」へと昇華した理由には、権利の売買ができたことが挙げられます。国税庁の資料にも「電話加入権は、同社の承認を得て譲渡することができる」と明記されています。これにより、電話が不要になった人は権利を売却して資金を回収でき、新たに電話を引きたい人はNTTから直接購入するだけでなく、市場から安く購入するという選択肢が生まれました。この流動性が、価値の源泉となったのです。

さらに、電話加入権は法律のもと、質権の設定、つまり借金の担保にすることが可能でした。これは、電話加入権が単なる利用権ではなく、換金性を備えた金融資産に近い性質を持っていたことを示しています。企業にとっては運転資金の担保に、個人にとっては緊急時の資金調達手段になり得たのです。

電話加入権が「宝」から「お荷物」になった3つの理由

かつては数万円の価値を誇り、売買や質権設定が活発に行われていた電話加入権も、ブロードバンド社会の到来と携帯電話・IP電話の普及によって大きく立ち位置を変えました。需要が急減し、新規加入者がいない状況下では市場価格が暴落し、その結果として投資的価値を失い、現在では多くの保有者にとって“お荷物”と化しています。

その理由をご紹介しましょう。

「電話加入権はブロードバンド社会の切符」という幻想

ここで「ブロードバンドの普及は電話加入権の価値をさらに高めるはずだったのでは?」という問いに立ち返る必要があります。実は、ブロードバンド黎明期には、そうした期待が確かに存在しました。

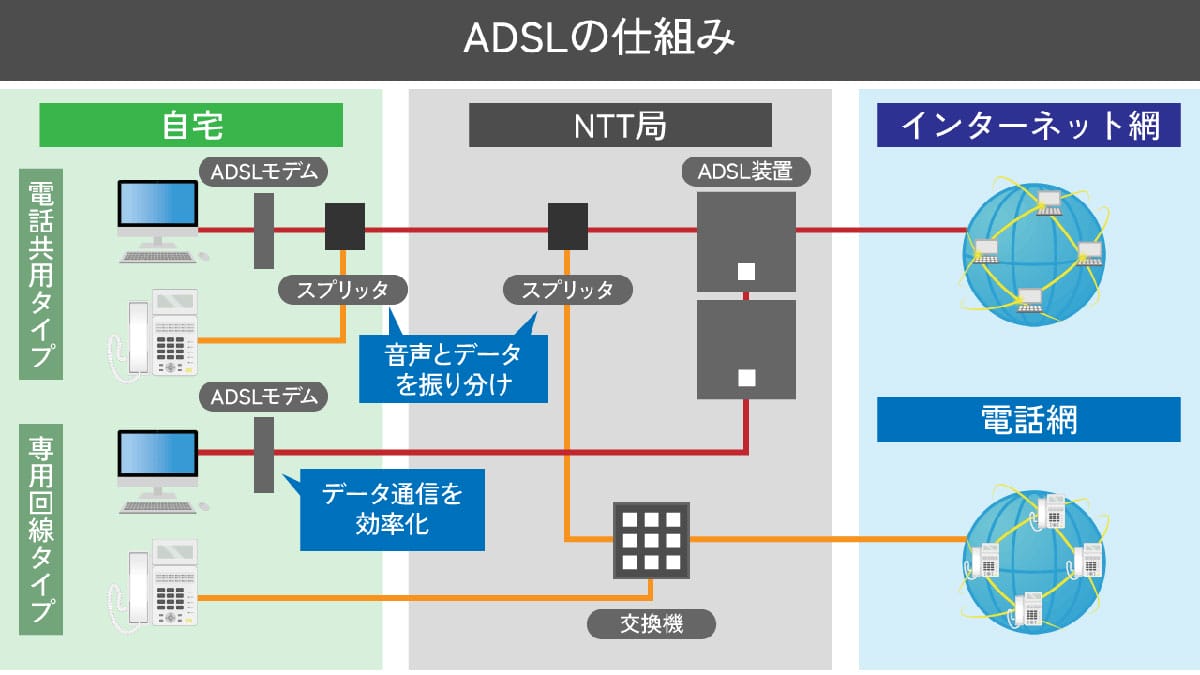

1999年~2000年にかけてADSL(非対称デジタル加入者線)サービスが始まり、インターネットが一般家庭に普及し始めました。ADSLは既存の電話線(メタル回線)を利用して高速通信を実現する技術です。この時点では、「インターネットを使うには電話回線が必須。つまり、その回線を使う権利である電話加入権は、ブロードバンド社会への入場券、いわば『社会インフラの切符』として価値を増すだろう」という見方があったのです。

しかし、この期待は二重の意味で裏切られます。第一に、技術の主流がADSLから、より高速で安定した光ファイバーへと急速に移行したこと。光ファイバーは電話線とは別に新たな回線を敷設するため、メタル回線の重要性を相対的に低下させました。第二に、その光ファイバー上で提供される「ひかり電話」が、前述の通り「加入権不要」で提供されたことです。

これにより、メタル回線とそれに固く結びついていた電話加入権の価値は、高まるどころか、むしろ時代遅れのインフラに付随する権利として、その価値を急速に失っていくという皮肉な結果を招いたのです。

固定電話を「不要」と考える人が増えた

携帯電話の爆発的普及が電話加入権の価値低下に決定的な影響を与えました。特に1990年代後半から2000年代にかけての携帯電話の普及により、家庭や企業において固定電話の必要性が急激に薄れました。

現在では、スマートフォンがあれば固定電話番号での発着信も可能となり、わざわざ高額な電話加入権を購入する必要がなくなったと言えるでしょう。さらにIP電話やクラウドPBXといった新技術により、電話加入権なしでも高品質な通話サービスが安価に利用できるようになったことも大きいです。

さらに、企業においても「起業に固定電話はいらない」という考え方が広まり、スマートフォンで固定電話番号を取得できるサービスが普及しています。これにより、電話加入権を購入する理由そのものが失われました。

需給バランスの完全崩壊

電話加入権市場では完全な需給バランスの崩壊が起きています。市場原理は単純に、買いたい人より売りたい人が増えれば、価格は下がります。電話加入権市場では、まさにこの現象が極端な形で起こりました。

・売り手(供給)の急増:光ファイバーやひかり電話への移行に伴い、固定電話を解約し、不要になった加入権を売却したい人が市場に殺到しました。

・買い手(需要)の激減:一方で前述の通り、高額な加入権を買ってまで新規に固定電話を引こうとする人はほとんどいなくなりました。

この需給バランスの完全な崩壊は、市場価格の暴落という形で現れました。NTTの公式資料や報道によると、かつて7万円以上で取引されていた加入権の市場価格は、2004年時点ですでに1万円程度まで下落。その後も下落は止まらず、近年では専門の買取業者による買取価格が1,000円台にまで落ち込んでいます。

NTTは電話加入権の価値の保証は行わない

市場価格が暴落する中、多くの加入者が抱いたのは「NTTは価値を保証してくれるのではないか」という淡い期待でした。しかし「お客様がお支払いいただいた額(施設設置負担金)を加入者回線設備の建設費用から圧縮することにより、月々の基本料を割安な水準に設定することでお客様に還元している」として、NTTは電話加入権の価値保証を行わないスタンスを一貫して提示しています。

つまり、NTTにとって施設設置負担金は、あくまで「月額基本料の一部前払い」という位置づけであり、資産価値の保証や解約時の返金は想定されていなかったのです。ここに、加入者が抱いていた「財産」という認識と、提供者であるNTTの「サービス料金の一部」という認識の間に、埋めがたい根本的なズレが存在したことが明らかになります。市場がその価値を認めなくなった時、そのズレは表面化し、加入者の期待は完全に裏切られることになったのです。

ちなみに電話加入権の今の価値はどれくらい?

国税庁の基準によると、電話加入権の標準価格は2014年から2020年まで1,500円とされていました。しかし、2021年には相続税申告時における電話加入権の扱いが変化し、取引相場が存在しないこと、1回線当たりの額が非常に低位であることから、評価自体がなされなくなっています。

実際の市場では、買取業者での売却価格は1,100円~1,500円程度、ネットオークションでは6,000円~8,000円程度で取引されていますが、これも需要の低さから今後さらに下落する可能性が高いとされています。

電話加入権が私たちに問いかけるもの

戦後の復興期に生まれ、高度経済成長と共にその価値を高め、一時は確固たる「財産」として日本社会に君臨した電話加入権。その価値は、期待とは裏腹にブロードバンドという技術革新の波に乗り切れず、わずか十数年のうちにほぼゼロにまで下落したのです。

「昔あった資産が価値を失った」というこの一連の顛末は、かつて社会にとって極めて有効だったインフラの仕組みが、時代の変化のスピードに対応できずに形骸化していく典型的な事例だと言えるでしょう。

タンスの奥に眠る一枚の権利証。それは、過ぎ去った時代の遺物であることは間違いありません。

インフラ整備という目的を達成した後も、さまざまな利害関係から制度が温存され、結果として新たな技術やサービスの普及の足かせとなり、最終的には利用者自身がその価値を見限っていく。この構造は、通信分野に限らず、現代社会が抱える多くの課題に共通すると言えるでしょう。

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)