JRでは周遊きっぷやフリー乗車券など、お得な乗車券がたくさん販売されていますが、2026年3月には「往復乗車券」と「連続乗車券」が廃止されることになりました。鉄道ファンの間では衝撃が走っていますが、そもそも往復乗車券と連続乗車券って何なのでしょうか?

「往復乗車券」と「連続乗車券」って何なの?

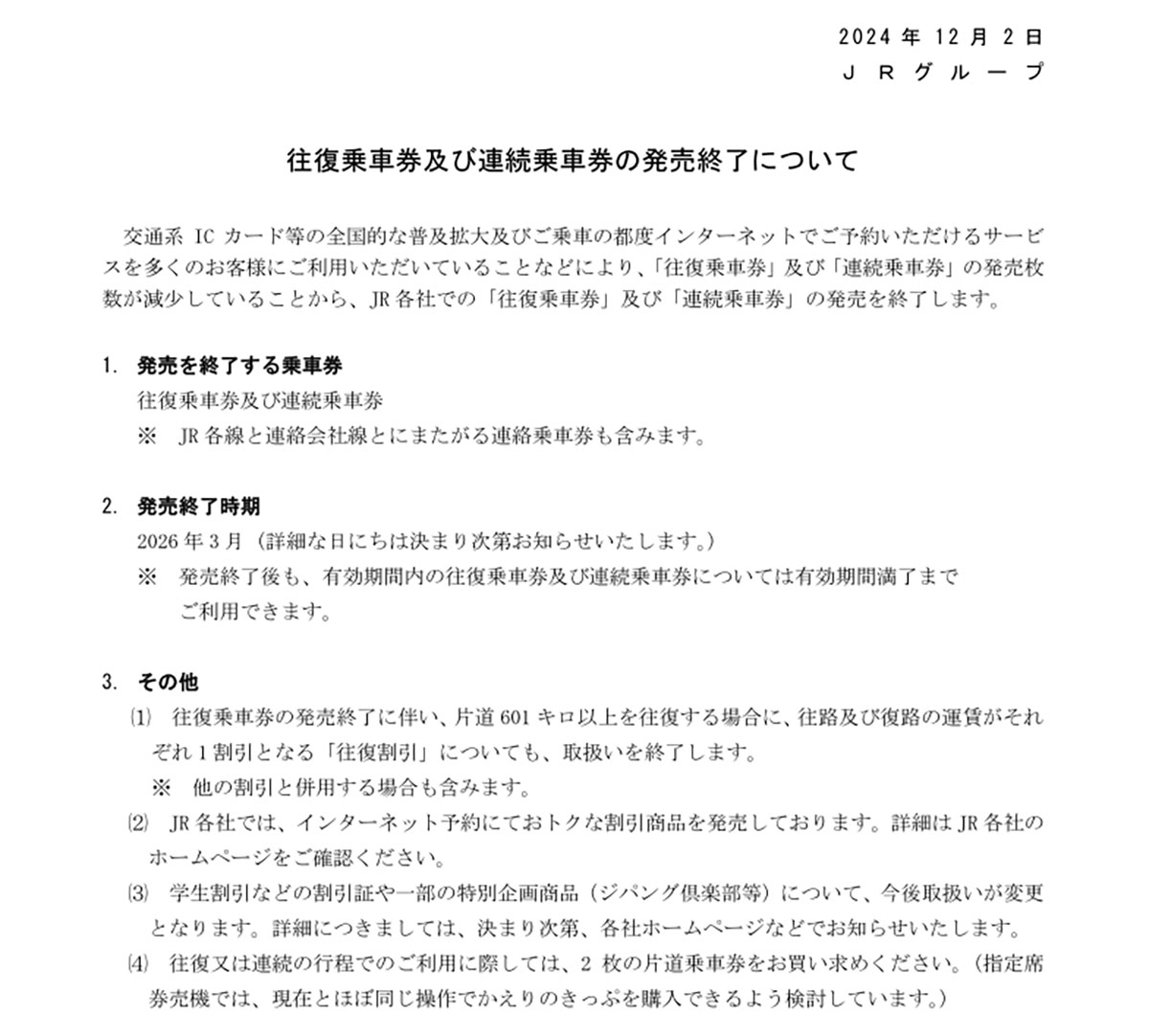

JRグループは、2024年12月に「往復乗車券」と「連続乗車券」の発売を2026年3月に終了すると発表しました。

主な理由としては“交通系ICカードの普及により利用者が減少した”ことが挙げられていますが、乗り鉄の筆者を含め、鉄道ファンの間ではかなり衝撃的なことです。

とくに、片道601km以上の往復乗車券に適用されていた“往復割引”も終了されてしまうのはかなりの痛手でしょう。

●JR東日本「往復乗車券及び連続乗車券の発売終了について」は→こちら(PDF)

また、JRグループのニュースリリースでは「学生割引」などの割引証や特別企画商品(ジパング倶楽部等)についても、取り扱いが変更になるとのことなので、今後の発表も見逃せません。

というわけで、今回は2026年3月で終了となる往復乗車券と連続乗車券が、いったいどのような乗車券なのか? どうして廃止されてしまうのかについて解説しましょう。

長距離なら往復乗車券の購入で1割引になる!

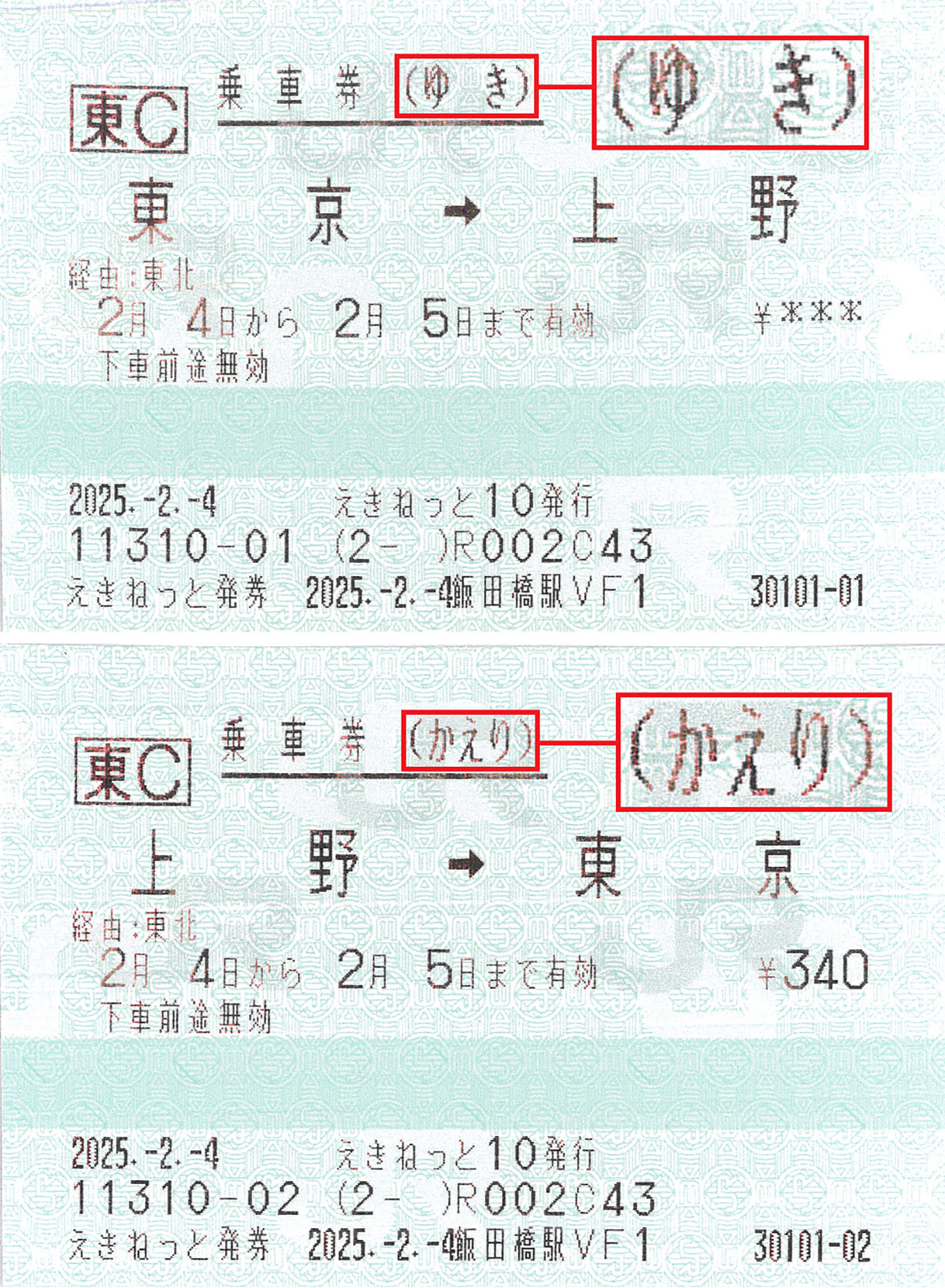

まず、往復乗車券について解説します。往復乗車券は、往復で乗車券を購入すると適用される制度ですが、片道601キロ以上の場合は往復きっぷの価格の1割引きが適用されます。

●JR東日本「割引乗車券」は→こちら

長距離の移動で新幹線などを利用するとき、特急料金には割引がありませんが、乗車券のほうは知らないうちに割引が適用されているかもしれませんね。

たとえば、JR東京駅からJR博多駅まで新幹線で行くと片道は2万3,810円(往復では4万7,620円)ですが、乗車券を往復で買うと往復割引が適用されて4万4,600円。3,020円ほど安くなるのです。

誰でも使いやすい往復乗車券ですが、最近ではネットで簡単に乗車券が買えるようになったため、乗車券を往復で買う人も減ったのでしょう。

また、最近は異常気象や震災の影響で計画運休や運転見送りなどもありますので、あらかじめ帰りの乗車券までは購入しないほうがいいと考えている人も多いのかもしれませんね。

ちなみに、乗り鉄の筆者は列車でよく一人旅に出かけますが、帰りのルートを決めていないことがほとんどで、帰りの乗車券は当日に買うことが多いですし、青春18きっぷなどを利用するのが普通なので、あまり乗車券を往復で買うことはありません。

料金の割引はないが自由度が高い連続乗車券は鉄道マニア向け!?

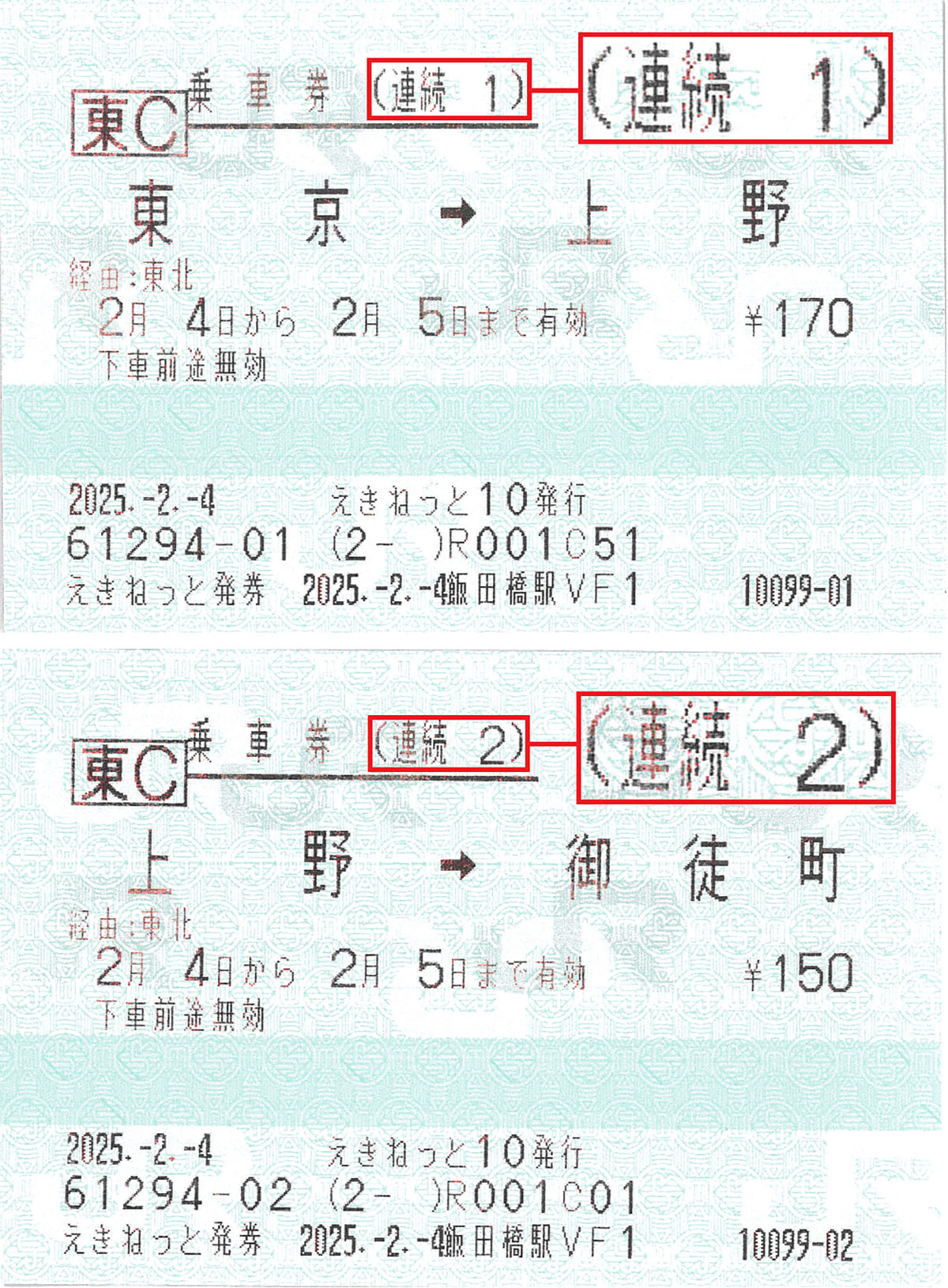

次は「連続乗車券」です。こちらはかなり分かりにくいものになっていますが、行きと帰りの経路が異なっていて往復乗車券では対応できない場合や、乗車ルートの一部の区間が重複しているために、乗車券が分割されたときの制度です。

たとえば、いったんJR東京駅-JR上野駅に行って、その後にJR上野駅からJR御徒町駅に戻る場合、JR上野駅-JR御徒町駅間が重複しているため、JR東京駅-JR上野駅で1枚(連続1)、JR上野駅-JR御徒町で1枚(連続2)の連続乗車券となります。

通常は、当日有効のきっぷを2枚買うことになりますが、大都市近郊区間内であっても連続乗車券なら連続1と連続2のきっぷがそれぞれ2日間有効になるため、利用方法の自由度が増すんですね。

●JR東日本「乗車区間が1周を超える場合または乗車区間が重なる場合の運賃」は→こちら

東京-上野-御徒町の例では移動距離が短いので、あまりメリットは感じられないと思いますが、長距離になると有効期間が増えるメリットが出てきます。

そもそも、JRでは営業キロが100キロメートルまでと大都市近郊区間内のみの場合、乗車券の有効期間は1日です。

しかし、101キロを超えると200キロまでは2日間、201キロから400キロまでは3日間、600キロまでは4日間、800キロまでは5日間、1,000キロまでは6日間に伸びるんですね(1,001キロを超えると200キロごとに1日加算)。

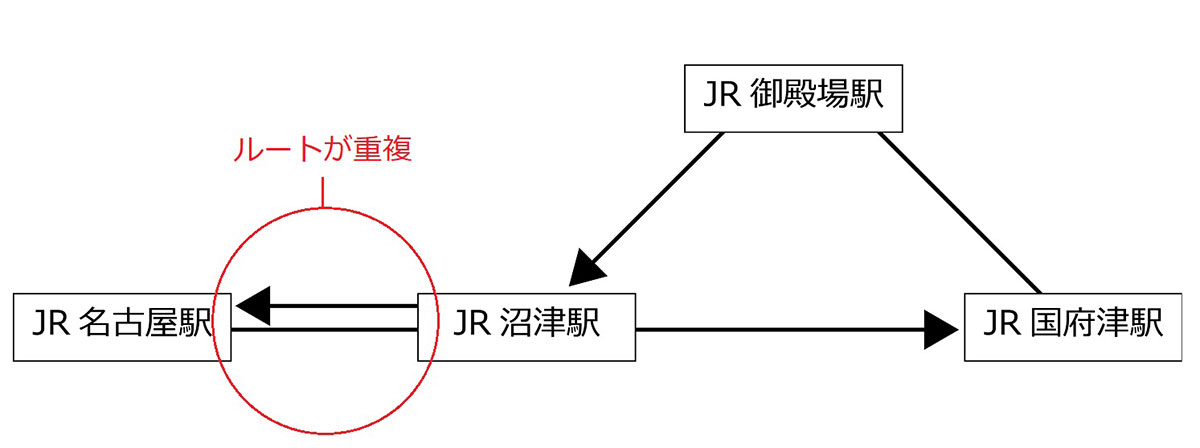

このように、長距離移動する場合は連続乗車券が有利になります。たとえば、JR名古屋駅からJR国府津駅に行き、その後JR御殿場に寄ってJR名古屋駅に帰ってきたとします。この場合は、名古屋-沼津-国府津-御殿場-沼津-名古屋と進むことになります。

この経路では、JR名古屋駅-JR沼津駅間でルートが重複しているため、乗車券は名古屋-沼津-国府津-御殿場-沼津で一度区切られ、沼津-名古屋の乗車券を追加する形になるのです。

このように、ひとつの経路で乗車券が複数枚に分かれると連続乗車券になります。連続乗車券に割引はないので、金額はそれぞれの乗車券の金額を合算したものとなります。

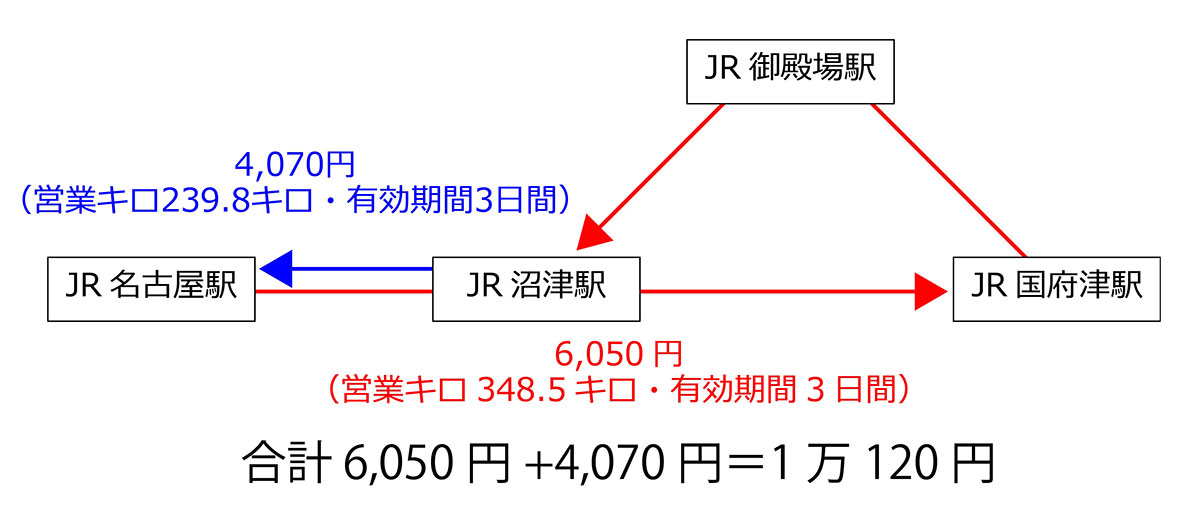

そのため乗車券は、JR名古屋駅からJR国府津駅、JR御殿場駅を経由してJR沼津駅に行くと6,050円(営業キロ348.5キロ・有効期間3日間)。さらに、JR沼津駅からJR名古屋駅までは4,070円(営業キロ239.8キロ・有効期間3日間)なので、合計1万120円になります。

“割引がないなら何のメリットがあるの?”と思うでしょうが、連続乗車券ではそれぞれの乗車券の有効期間が合算されるメリットがあります。

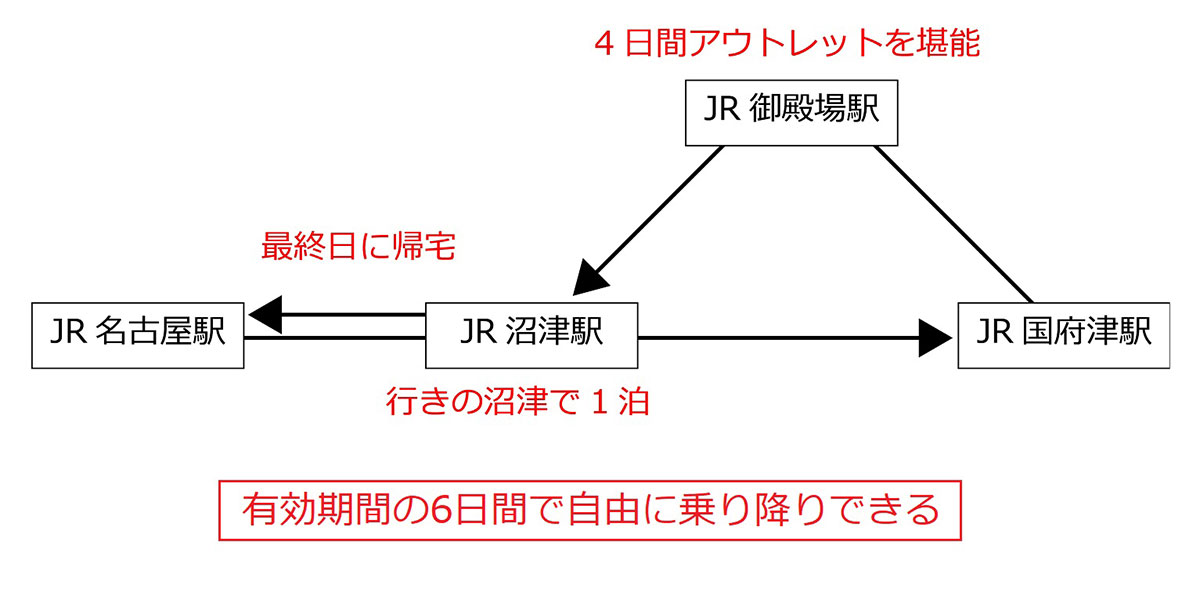

今回の例では、JR名古屋駅からJR沼津駅までの乗車券の有効期間は3日間、JR沼津駅からJR名古屋駅までが3日間なので、合計6日間も利用することができるんですよ。

片道の営業キロが100キロを超える場合(大都市近郊区間内のみを利用する場合を除く)は途中下車も可能ですから、このルートを6日間で自由に割り振ることができます。

たとえば、最初の沼津で1泊、次の御殿場で4泊といった利用方法も可能なので、自分で好きなように日程を組み立てられるのが大きなメリットと言えるでしょう。

このように、長距離の鉄道旅行を計画したとき、連続乗車券なら利用期間が増えていろいろな場所に途中下車できるため、鉄道マニアにはよく利用されていたのです。

しかし、往復乗車券よりも圧倒的に知名度が低く割引もないため、現在では利用者が極端に少なくなってしまったのでしょう。

連続乗車券の裏技的な利用方法

連続乗車券には“乗車券の有効期間を格安で延長する”裏技もあります。

たとえば、JR東京駅からJR熱海駅へ向かうとき、新幹線の乗車券を指定すると1,980円で2日間の乗車券になります。

しかし、JR東京駅-JR熱海駅-JR湯河原駅というルートで、熱海から東京へ戻るように隣の湯河原駅を目的地とします。

すると、このルートでは連続乗車券が適用されて、有効期間が3日間に延びます。合計金額は190円増えて2,170円になりますが、旅の日程が1日増やせるのはメリットでしょう。

実は、新幹線の乗車券にしておけば大都市近郊区間の特例から除外されるので、普通列車で途中下車が可能となり、ゆっくりと熱海まで旅行することができます。

連続乗車券にはこのような裏技もあるので、鉄道マニアには知名度が高かったのですが、一般客にはなかなか利用しづらいでしょう。

まとめ

いかがでしたか? 今回は2026年3月に廃止されるJRグループの「往復乗車券」と「連続乗車券」の仕組みを紹介しました。

往復乗車券は片道601キロ以上の場合に運賃が1割引となるため、長距離出張などで利用していた方も多いのではないでしょうか。

また、連続乗車券は裏技的に利用する鉄道マニアが多く、正直なところ一般的な利用方法ではありません。そのため、利用者が少なく終了してしまうのも仕方ないかもしれませんね。

ただし、連続乗車券を購入すれば旅行範囲や日程が広がって、より鉄道の旅を楽しめます。終了まではあと1年ほどあるので、機会があればぜひ利用してみてください。