2025年3月24日から、マイナンバーカードと運転免許証の一体化、通称「マイナ免許証」の運用がスタートしました。

しかし、周囲には「マイナ免許証にした」という人はおらず、メリットもデメリットも分からない状態という方も少なくないでしょう。警察庁によると「マイナ免許証」の保有者は2025年8月末時点で約133万人。運転免許保有者数が8,174万人のため、保有率は約1.6%となっています。

そこで今回は筆者が免許更新のタイミングで切り替えを体験。手続きの流れや、実際に使ってみて感じたメリット・デメリットをレポートします。

マイナ免許証とは?選べる3つの選択肢

まずマイナ免許証とは、従来の運転免許証の代わりに、免許情報(免許証番号や有効期限など)をマイナンバーカードのICチップに記録したものです。これにより、マイナンバーカードが運転免許証として使えるようになります。

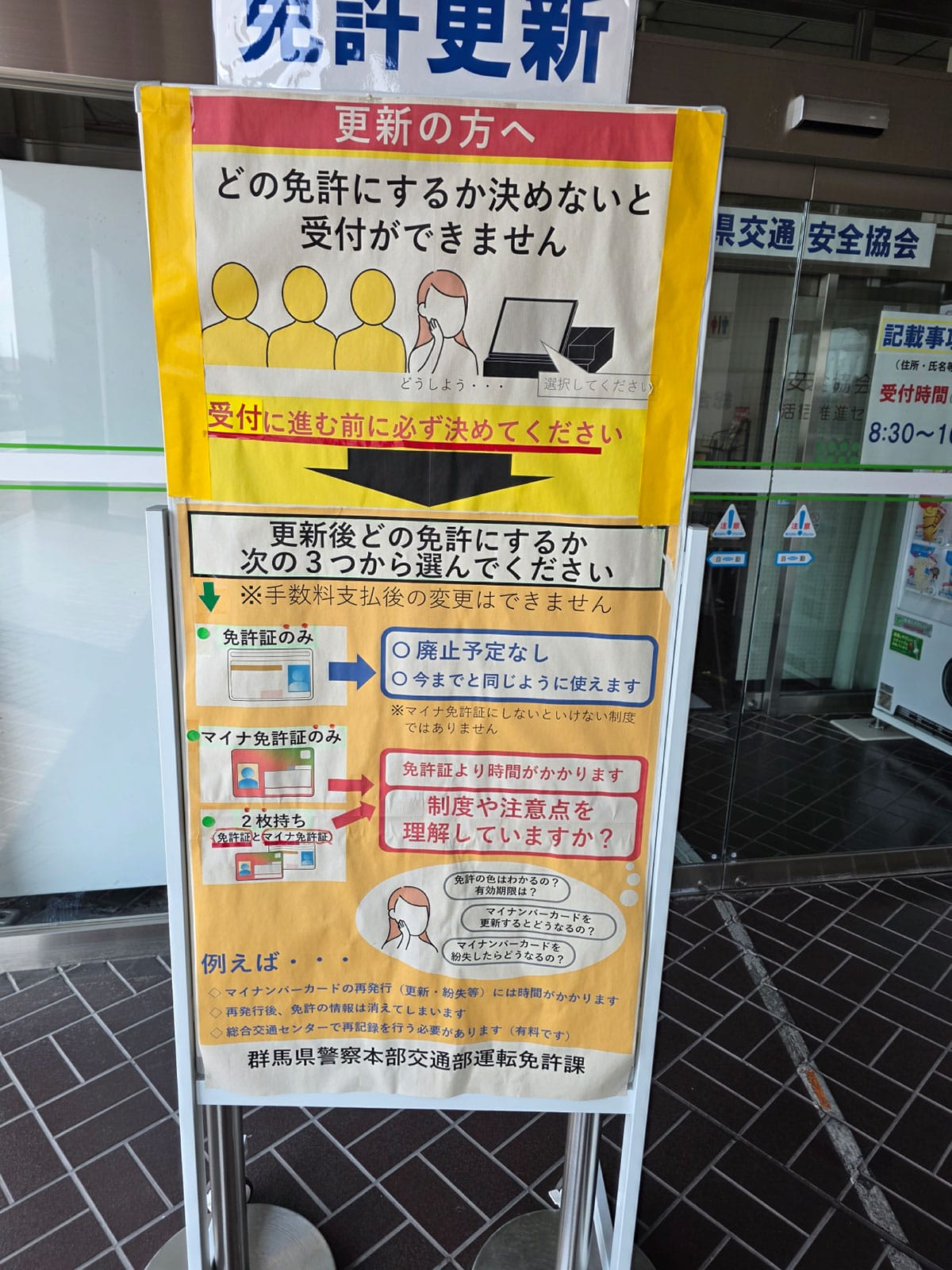

なお、マイナ免許証は強制力のあるものではなく、2025年9月現在、運転免許証の新規取得時や更新時は以下の3パターンから選ぶことができます。

・マイナ免許証のみを保有する

・従来の運転免許証のみを保有する

・マイナ免許証と従来の運転免許証の両方を保有する(2枚持ち)

選択によって手数料も変わります。以下は更新時の手数料の比較です(別途、講習手数料が必要)。

なお、新規取得時の手数料や、自治体によって金額が異なる場合があります。

【体験談】免許センターでの手続きの流れ

今回、筆者は免許更新と同時に「両方持ち」でマイナ免許証の手続きを行いました。場所は都道府県の運転免許センターでした。

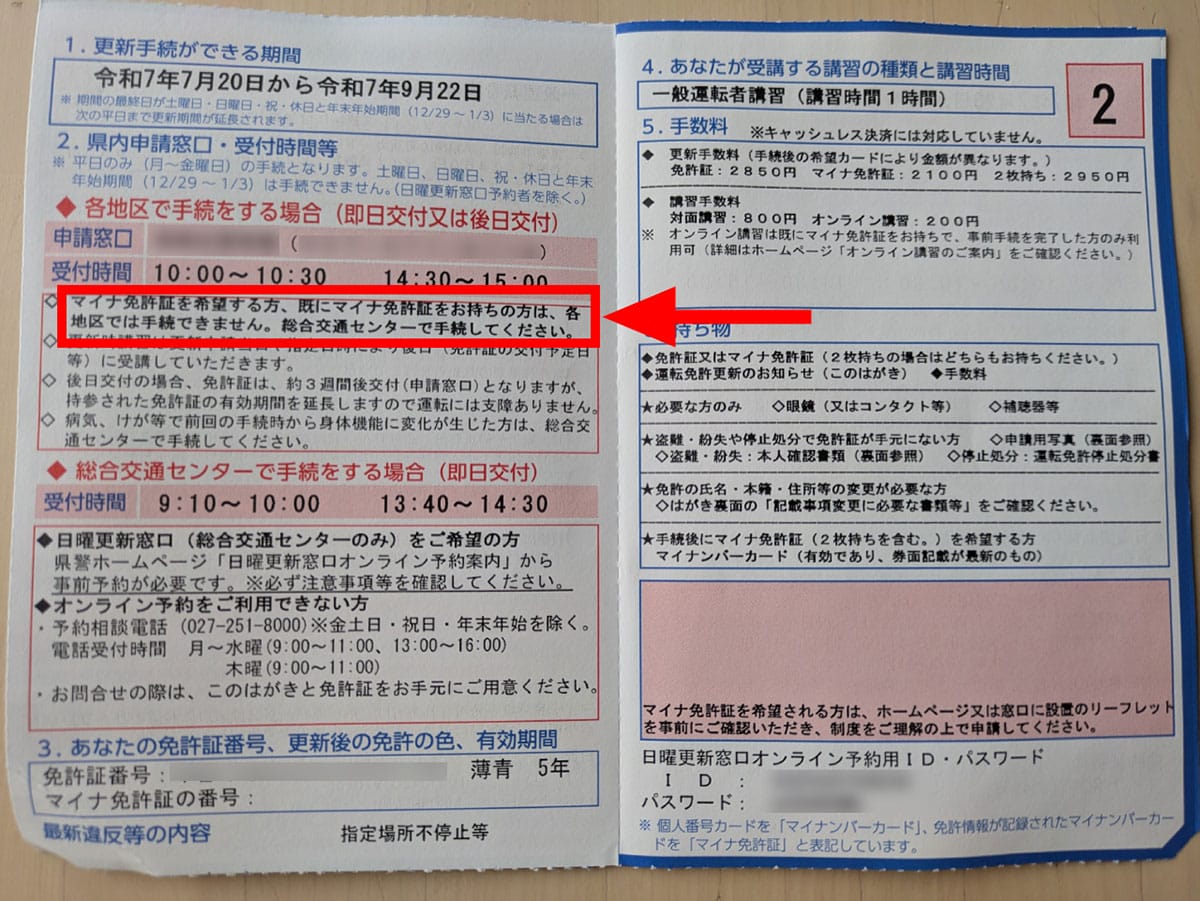

誤算だったのは、筆者の住んでいる都道府県ではマイナ免許証の新規取得は近くの警察署や交通安全協会ではできないこと。自宅から離れた都道府県の免許センターに行く必要があります。

その旨は更新連絡書のハガキに記載されていましたが、筆者は見落としており、更新当日に気が付き少し慌てました。

免許センターに持って行くもの

当日に必要なものは以下の通りです。

・運転免許証更新連絡書(ハガキ)

・現在の運転免許証

・有効期限内のマイナンバーカード

・手数料

・眼鏡等(視力検査で必要な方)

・マイナンバーカードの署名用電子証明書パスワード(英数字6〜16桁)

特に忘れがちなのがマイナンバーカードの署名用電子証明書のパスワードです。パスワードを忘れても手続き自体は可能ですが、後日改めて警察署などに出向くか、役所で再設定する必要があるため、必ず事前に確認しておきましょう。

当日の手続きステップ

手続きはおおむね以下の流れで進み、1時間の講習を含めて2時間ほどかかりました。

【1】受付機で更新ハガキのQRコードを読み取ります。

【2】出力された申請書に署名し、窓口で手数料を支払います。

【3】視力検査と、新しい免許証用の写真撮影を行います。

【4】講習受講(今回は一般運転者講習だったので、60分間の講習を受けました)

【5】免許証交付・マイナ免許証記録

講習後は従来通りの免許証を受け取る人と、マイナ免許証もしくは両方持ちの2パターンで窓口が分かれました。

窓口で新しい免許証を受け取ったあと、さらに別の窓口に案内され、持参したマイナンバーカードに免許情報を書き込んでもらいました。ここで署名用電子証明書パスワードの入力も行い、手続きは完了です。

なお、筆者と一緒に一般運転者講習を受けた人は20人ほどいましたが、マイナ免許証もしくは両方持ちの窓口に進んだのは、筆者ともう1人だけでした。

マイナ免許証のメリット

実際にマイナ免許証を使い始めて感じたメリットは以下の通りです。

財布がスッキリ!カード1枚3役も

最大のメリットは、持ち歩くカードが減ることです。筆者はマイナ保険証も使っているので、マイナンバーカード1枚で「身分証明」「健康保険証」「運転免許証」の3役をこなせます。

今回は両方持ちを選びましたが、基本的に運転免許証自体は自宅に保管し、財布に入れて持ち歩くのはマイナンバーカードのみとなっています。

次回更新からオンライン講習が受けられる

優良運転者や一般運転者は、次回の免許更新時から、講習をオンラインで受講できるようになります。

ただし、視力検査や写真撮影のため、一度は警察署か交通安全センター、もしくは免許センターへ行く必要があります。

住所変更などの手続きが簡略化

「マイナ免許証のみ」を保有する場合、引越しで住所が変わっても、市区町村での手続きだけで済み、警察署への届出が不要になる「ワンストップサービス」が利用できます。

筆者は今後引越しをする予定がなく、ワンストップサービスは必要ないと思ったので、2枚持ちを選びました。2枚持ちを選んだ理由を以下で説明します。

ここは注意!デメリットと知っておくべきこと

もともと筆者は「マイナ免許証のみ」を保有しようと思っていましたが、免許センターでその考えが変わり、2枚持ちに変更しました。「マイナ免許証のみ」の場合、以下のデメリットがあります。

免許情報の確認にはスマホアプリが必要

マイナ免許証の券面には、免許番号や有効期限などの情報は一切記載されていません。これらの情報を確認するには、警察庁が提供する専用アプリをスマホにインストールし、マイナンバーカードを読み取る必要があります。少し手間に感じる場面もあります。

レンタカーやカーシェアで使えない場合がある

2025年9月現在、一部のレンタカー会社やカーシェアリングサービスでは、マイナ免許証に未対応の場合があります。

旅行や出張で車を借りる機会が多い方は、当面の間、従来の免許証もあわせて持つ「2枚持ち」か、従来の免許証のみを選択するのが安心かもしれません。

紛失時の再発行に時間がかかる

従来の免許証は、紛失しても即日再発行が可能な場合が多いですが、マイナ免許証(=マイナンバーカード)を紛失した場合、再発行に1カ月程度かかることがあります(特急発行の場合、1週間程度)。その間は運転ができなくなるため、紛失リスクは大きなデメリットと言えます。

まとめ

マイナ免許証への切り替えは、カード枚数を減らしたい人や、行政手続きを少しでも楽にしたい人にとっては大きなメリットがあります。特に、オンライン講習や住所変更のワンストップ化は、今後の利便性向上に大きく貢献するでしょう。

一方で、一部サービスでの未対応や、紛失時のリスクなど、まだ過渡期ならではの課題も残っています。当面は、レンタカーの利用頻度など、ご自身のライフスタイルに合わせて「2枚持ち」を選択するのも賢い方法かもしれません。

※サムネイル画像は(Image:「神奈川県警察本部」公式サイトより引用)