目的地に向かうのに複数のルートが利用可能な大都市では「大都市近郊区間内の特例」があります。この特例を利用すれば時間のかかる“大回り乗車”も可能になりますが、実は追加料金を支払えば特急や新幹線にも乗れるのです。そこで今回は、乗り鉄の間でもあまり知られていない“普通列車以外を利用した大回り乗車”について解説します。

大都市圏で可能な「大回り乗車」って何?

東京のような大都市圏では、目的地に向かうのにJRだけでも複数のルートが利用できます。

たとえば、東京駅から新宿駅に向かう場合、中央線快速が7.9km(18分)でもっとも速いのですが、山手線(外回り17.4km・内回り17.1km・いずれも33分)を利用することもできます。

さらに、山手線(内回り)で秋葉原駅に移動し、総武線に乗り換えて新宿駅に向かうことも可能。この場合は10.6kmで、乗り換え含め27分程度かかります。

この3つのルートは走行距離が異なるので運賃も違ってきそうですが、いずれの場合も最短ルートの210円(ICカードは208円)になります。これが、いわゆる「大都市近郊区間内の特例」です。

●JR東日本「大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例」は→こちら

乗り鉄は、少しでも長く列車に乗りたいので、この特例を利用してあえて時間のかかる大回りルートを楽しむことがあるんです。

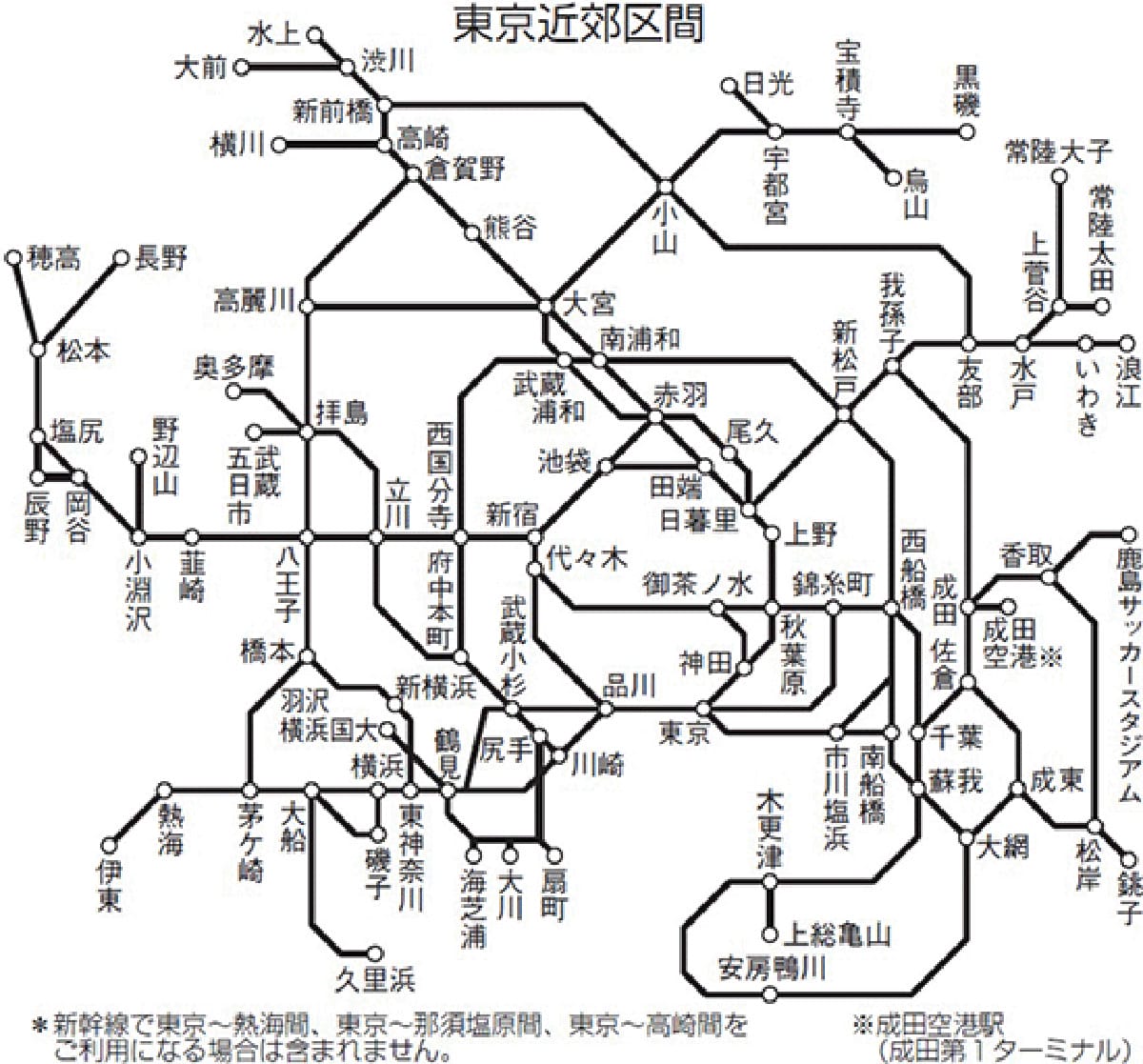

たとえば、乗り鉄の間で有名な首都圏最長大回りでは、北小金駅から2駅先の馬橋駅に行くのに、友部駅や小山駅、高崎駅、大宮駅をグルッと回り、そのあと神奈川県の茅ヶ崎駅、川崎駅を経て、立川駅、新松戸駅を通過して千葉を一周。最後に常磐線の日暮里駅から馬橋駅にたどり着けます。

この最長大回りルートを利用すると、たった150円でなんと約1,000km以上も乗ることができるんです。

当然、通常この距離を普通列車で移動すると途中で終電を迎えてしまいますので、深夜運行が実施される年末年始に実行することになります。

ただし、大回り乗車はどのような乗り方をしてもいいわけではありません。この特例が適用されるための条件があります。

■大都市近郊区間の特例(大回り乗車)が適用される条件

・大都市近郊区間内のみを移動する

・出発駅と到着駅が違う

・同じ駅を2回通らない

・途中下車はできない

・定期券の利用は不可

・きっぷは当日に限り有効

また、大回り乗車で長時間改札内にいた場合、自動改札を出る際に止められることがあります。

駅員に大回り乗車をしていたことを伝えればそのまま出られますが、Suicaで入場していると精算に手間がかかるので、きっぷを利用したほうがいいでしょう。

【1】普通列車グリーン車を利用する

大回り乗車は普通車を利用するのが基本ですが、普通列車グリーン券を購入すれば、普通車グリーン車を利用することも可能です。

とくに、首都圏の普通車グリーン車は東海道線の横浜駅や中央線の立川駅、京浜東北線の大宮駅、内房線の君津駅、外房線の上総一ノ宮駅など、大回り乗車で利用しやすい駅を通りますので利用価値が高いでしょう。

たとえば、東京駅から君津駅まで普通列車グリーン車に乗車し、館山駅を経由して上総一ノ宮駅、成東駅、酒々井駅、成田駅と乗り継いで、成田線経由で秋葉原まで戻ることが可能です。

このルートは約9時間ほどかかりますが、150円+グリーン券だけでたっぷり小旅行を楽しむことができるんです。

ちなみに、上記のグリーン券はきっぷで購入すると1,260円、Suicaグリーン券では1,000円かかります。

しかし、JRE POINTで交換した場合は400~600ポイントで利用できるので、JRE POINTを活用するのがオススメです。

【2】特急列車を利用する

あまり知られていませんが、大回り乗車では特急列車を利用することも可能です。

先ほどの普通列車グリーン車と同様に特急指定席券を別途購入すれば、大回り乗車中でも特急列車を利用できるんです。

首都圏を発着する特急は非常に多く、千葉駅や高崎駅、水戸駅の手前の友部駅などが、大回り乗車で使われています。

ちなみに、首都圏を発着する特急は「えきねっと」からチケットレスで購入できます。大回り乗車に組み込む場合は、あらかじめ購入しておくといいでしょう。

ただし、特急列車を利用した大回りで注意したいのが通過駅です。大回り乗車では同じ駅を2回通ることはできませんが、特例がない限り、特急列車で通過した駅も“通過扱い”にはならず、同一駅通過としてカウントされます。

そのため降車する駅をあらかじめチェックして、通り過ぎないように注意しましょう。

【3】条件を満たせば新幹線利用も可能!

大都市近郊区間の特例を利用した大回り乗車では、基本的に新幹線を利用することはできません。しかし、営業規則70条を利用することで新幹線を利用した大回り乗車が可能になるんです。

●JR東日本「旅客営業規則70条」は→こちら

もちろん、この場合でも新幹線乗車区間の新幹線特急券は必要となりますが、乗車券は最短のきっぷで大丈夫。

実は、この「旅客営業規則70条」では新幹線の利用が制限されておらず、下記の条件を満たすことで新幹線を利用してももっとも短い区間の運賃となるのです。

■旅客営業規則70条で大回り乗車する条件

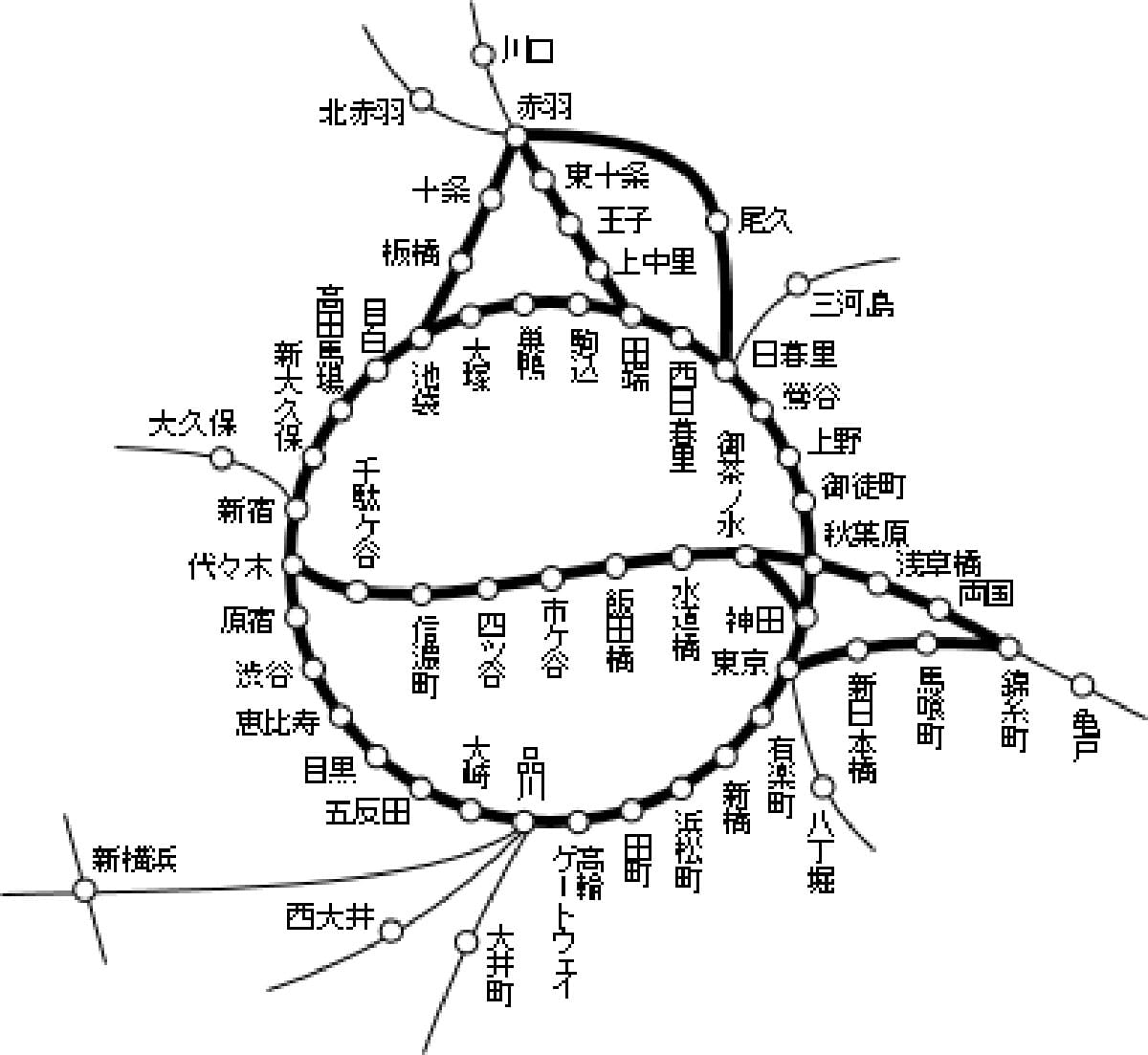

・下図の太線区間を通過する

・蘇我駅、大久保駅、三河島駅、川口駅、北赤羽駅以遠へ通過する場合は太線区間内のもっとも短い経路によって計算する

とはいえ、「旅客営業規則70条」の条件に当てはまる新幹線は少なく、上野駅・東京駅・品川駅に限られます。

たとえば、川口駅から大久保駅に向かう場合では、まず、川口駅から上野まで京浜東北線で向かい、次に上野駅から品川駅まで新幹線に乗ります。

その後、品川駅から山手線で新宿駅に向かい、中央線で大久保駅で下車すると、運賃は230円+新幹線特急券となるわけです。

ただし、新幹線特急券の自由席が上野-東京間で880円、東京-品川間で880円、合わせて1,760円もかかってしまうので、決して格安で乗る方法ではありません。

どうしても、新型車両に試乗してみたい場合など、特別な目的があるときに限って利用する程度でしょう。

まとめ

いかがでしょうか? 乗り鉄がよく楽しんでいる大回り乗車ですが、実は、別にきっぷを購入することで普通列車グリーン車や特急列車にも乗車可能です。

さらに、大都市近郊区間の特例では本来は利用できないはずの新幹線にも「旅客営業規則70条」で乗車することも可能になっています。

JR東日本ではすでに年末年始の終夜運転が発表されていますが、乗り鉄なら年越し大回りを計画している人も多いでしょう。

少しでも大回り乗車を快適に楽しめるように、グリーン車や特急列車を活用してみてはいかがでしょうか。