「ビットコイン」や「暗号資産」という言葉を、テレビCMやインターネット広告、ニュースなどで見かけない日はない、と言っても過言ではないでしょう。実際、金融庁の統計によれば、日本国内の暗号資産交換業者の口座開設数は年々増加の一途をたどり、2025年1月には延べ1,200万口座を突破しました。

しかし、これほどまでに社会的な関心が高まっているにもかかわらず、「昨日、コンビニでビットコインを使ってコーヒーを買ったよ」という話を聞いたことがある人は、ほとんどいないでしょう。たとえばスーパーやコンビニなど、日常の支払いで暗号資産による支払いが選択肢として存在することはほぼありません。暗号資産は「投資」や「資産運用」の対象としては確固たる地位を築きつつあるように見えますが、「日常の支払い手段」としては、存在感はほとんどありません。

では、なぜ暗号資産は「決済」の機能を持つにもかかわらず、投機対象として「のみ」市場で成長し、日常の支払いでは定着しないのでしょうか。

暗号資産は「通貨」と何が違う?

暗号資産を理解する上で、最低限押さえておきたい特徴は以下の3つです。この3点を把握することで、暗号資産と「通貨」の違いを把握しやすくなります。

・暗号資産は紙幣のような物理的実体を持たない

・日本円や米ドルのような国家による価値の裏付けがない

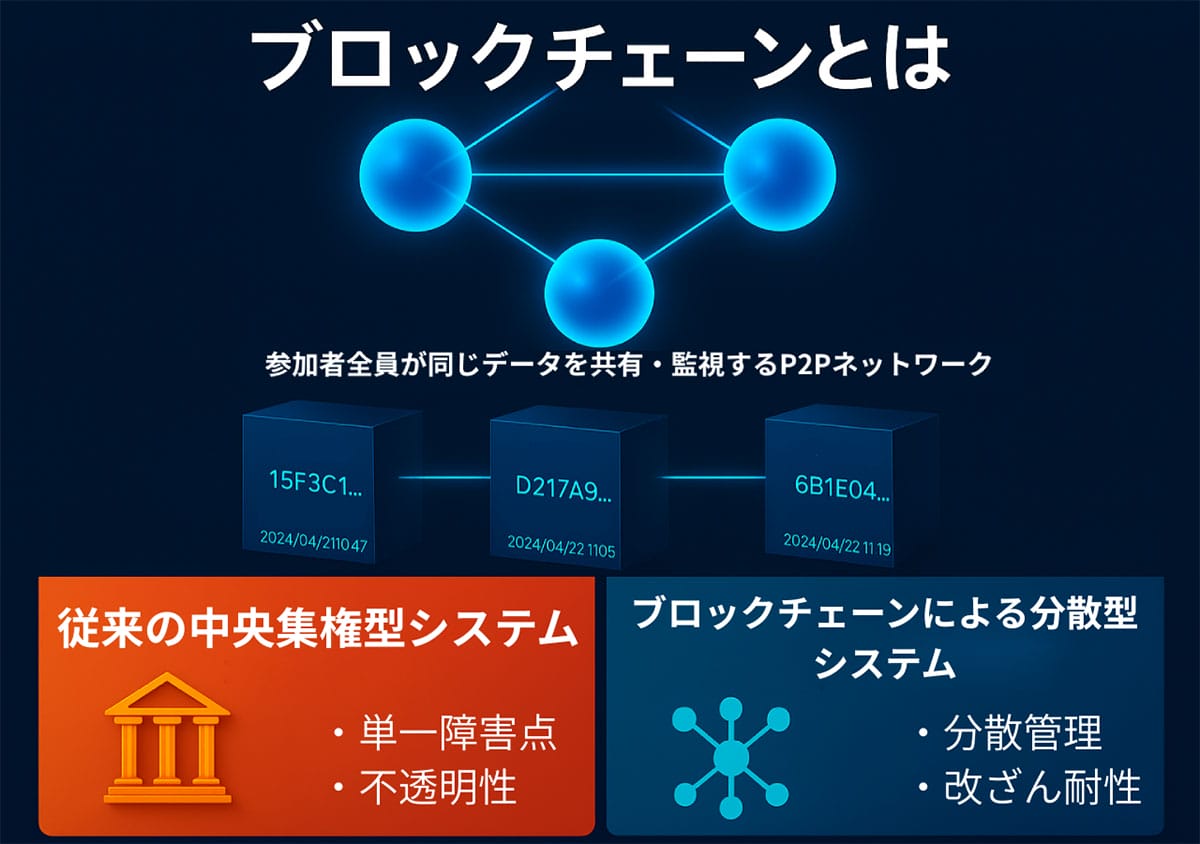

・取引の安全性はブロックチェーン技術によって保証されている

なおブロックチェーン技術とは、一言で言えば「デジタルの取引台帳」です。すべての取引記録を「ブロック」と呼ばれる単位にまとめ、それを時系列に沿って鎖(チェーン)のようにつなげていくことで、データを管理する仕組みであり、第三者による改ざんが極めて難しいことが特徴です。

このように3つの特徴を見ていくと、改ざんの困難性というブロックチェーン技術の先進性が目につく反面で「価値の保証がなく、決済手段としての安心性が低い」ことも浮かび上がります。このことが、暗号資産が投機対象になる一方で日常の支払いでは定着しない最大の要因です。

電子マネーにチャージした1,000円は、明日も明後日も「1,000円」の価値を持ち続けます。その価値は日本円と完全に連動しており、「1円=1ポイント」で固定されています。一方、暗号資産の価値は固定されていません。今日1,000円分の価値があったビットコインが、明日には1,200円に上がるかもしれませんし、800円に下がる可能性もあります。この「価値が常に変動する」という性質こそが、暗号資産を魅力的な「投資対象」にしている一方で、日常の「決済手段」としては使いにくくしている最大の要因です。

暗号資産はなぜ「投資対象」になるのか

国家による価値の保証が存在しない暗号資産は、ドライに捉えれば「技術的には面白いが、安定性が高い資産とは言えないもの」に過ぎません。

それでも暗号資産が投資や投機の対象として、個人から機関投資家、大企業までを惹きつけ続けているのは、「価値の変動が激しいこと」そのものにあります。

日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)が2022年に行った調査(PDF)では、暗号資産保有者の実に86%が「長期的な値上がりを期待して」取引していると回答しています。特に、世界で最初の暗号資産であるビットコインは、発行上限枚数が約2,100万枚とプログラムで定められています。この埋蔵量に限りがある性質が、希少性の高い「金(ゴールド)」になぞらえられ、「デジタルゴールド」として価値の保存手段と見なされることがあります。

暗号資産は「コインチェック事件」をなぜ乗り越えられたのか?

とはいえ「長期的に値上がりがするであろう」という見立ては、ビットコインが「デジタルゴールド」として金に相当する信頼性を担保し続けるという前提があります。もしビットコインがデジタルゴールドになり得ない、危険な資産であるという認識が広まれば、その信頼性と価値は低下するでしょう。

ここで振り返るべきは、2018年に発生した「コインチェック事件」でしょう。2018年1月26日、国内大手の暗号資産交換業者であったコインチェック社から、当時の時価で約580億円にも上る暗号資産「NEM(ネム)」が不正に流出し、暗号資産は「ハッキングによって簡単に流出する、危険性が高いもの」というネガティブなイメージが広まりました。

しかし2025年現在、暗号資産業界はコインチェック事件で受けたダメージから立ち直り、むしろ事件以前を上回る盛り上がりを見せています。この立ち直りに大きな役割を果たしたのは、事件を契機とした官民一体のルール作りでした。

事件を受けて、金融庁は暗号資産交換業者に対する監督・規制を抜本的に強化しました。それまで曖昧だった業者への規制を明確化し、2017年4月に施行された改正資金決済法に基づき、暗号資産交換業を営むには金融庁への「登録」を必須としました。この登録制により、事業者の財務状況やセキュリティ体制、内部管理体制などが厳しく審査されるようになりました。

さらに、顧客から預かった資産と会社の資産を明確に分けて管理すること(分別管理)や、顧客資産の大部分をインターネットから隔離された安全な環境(コールドウォレット)で保管することなどが義務付けられました。これにより、取引所の杜撰な管理が原因で顧客が資産を失うリスクは大幅に低減されました。

総じて事件前には一定の曖昧さがあった「取引所の信頼性」が担保され、暗号資産の取引環境が極めて整備されました。そのことが投資対象としての暗号資産の信頼性を高めたと言えます。

暗号資産は「決済手段」にはなり得ないのか

このように暗号資産は紆余曲折の末に規制が整備され、投資対象として完全に定着した感があります。それでいて「支払い手段」としては、冒頭で述べた通り、一般の方にとって縁遠いものであり続けています。日本のように自国通貨(日本円)の価値が非常に安定している国では、あえて価格変動リスクのある資産を日常の支払いに使おうという動機が、消費者側にはほとんど生まれないのも事実でしょう。

結局、暗号資産は「決済手段」にはなり得ないのでしょうか?

店舗にとっての「導入しにくさ」

消費者側に「支払い手段として暗号資産を使う動機が薄い」ことは前述の通りです。そして店舗にとっても現状、暗号資産を支払い手段として導入するメリットは薄いのが事実です。

店舗が顧客から1,000円分のビットコインを受け取ったとします。そのビットコインの日本円換算での価値は、受け取った瞬間から刻一刻と変動します。これをいつの時点の価値で売上として計上すればよいのか、経理上の扱いは非常に複雑になります。日々の売上管理や帳簿付けの手間が、既存の決済手段とは比較にならないほど増大してしまうのです。

さらに深刻なのが、価格下落のリスクです。顧客から支払いを受けたビットコインを、すぐに日本円に交換しない限り、その価値が下落するリスクを店舗側がすべて負うことになります。たとえば、1日の終わりに売上をまとめて日本円に換えようとしたら、朝に受け取った時よりも価値が10%も下がっていた、ということも十分にあり得ます。

スケーラビリティの問題

利便性の観点からも課題があります。ビットコインのブロックチェーンが1秒間に処理できる取引の件数は、わずか7件程度とされています。一方で、クレジットカードの国際ブランドは1秒間に比べものにならないほど圧倒的多数の取引を処理できます。もし多くの人が同時にビットコインで支払いをしようとすると、取引の承認に時間がかかり、レジで長々と待たされる可能性があります。

日本円建てのステーブルコインが集める期待

「デジタルゴールド」であるビットコインそのものが、コンビニやカフェの支払いに用いられる未来は想像が難しいのが現状であると言えるでしょう。

一方、この課題を解決し得る暗号資産がいま国内で普及の兆しを見せています。それがステーブルコインです。価格変動リスクを根本的に解決する「ステーブルコイン」は、決済手段としての暗号資産の将来を切り開く存在として極めて期待を集めているのです。

まずステーブルコインとは、その名の通り「価値が安定(Stable)したコイン」のことです。日本円や米ドルといった法定通貨の価値と連動するように設計されており、「1コイン≒1円」や「1コイン≒1ドル」のように、価格が常に一定に保たれます。

このステーブルコインの重要性は世界的に認識されており、日本でも法整備が急速に進められました。2023年6月に施行された改正資金決済法では、ステーブルコインは従来の暗号資産とは区別され、「電子決済手段」という新たなカテゴリーとして法的に位置づけられました。

実際に、2025年秋にも国内初となる円建てのステーブルコイン「JPYC」が金融庁に承認され、発行される見通しです。

暗号資産が、明日にも現金やクレジットカードに取って代わることはないでしょう。もしかしたら、ビットコインのような「デジタルゴールド」は、今後も投資対象としての地位に留まり、日常の決済とは縁遠いものであり続けるかもしれません。

しかし「ステーブルコイン」の登場によって、暗号資産の日常利用の壁は間違いなく低くなりつつあります。これらの壁が一つひとつ低くなっていくことで、暗号資産が「一部の人が行う特殊な投資」というイメージから脱却し、私たちの生活における「決済の一選択肢」になる可能性は十分に高いです。

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)