ビットコインやイーサリアムといった暗号資産市場が盛り上がりにより、Web3(ウェブスリー)という新しいインターネットの世界への期待が高まっています。

2025年10月にはビットコイン価格は初の12万5,000ドル台に到達しました。

ビットコイン価格の高騰はブロックチェーン市場への資金流入も意味します。ブロックチェーン技術やスマートコントラクトを採用したブロックチェーンゲームも、一見すると追い風を受けているように見えます。

しかし、そのブロックチェーンゲーム(BCG)業界では、多くのゲームがサービス終了に追い込まれているという逆説的な事態が起こっているのです。

最近でも、gumiなどが開発に参画した「TOKYO BEAST」や、double jump.tokyoが手掛けた「魁 三国志大戦」といった国産ブロックチェーンゲームのサービス終了が発表されました。

また、「キャプテン翼 -RIVALS-」のような有名IPを活用したゲームでさえ、運営の長期化は困難な状況であり、暗号資産取引所ビットポイントジャパンは2025年6月16日、ブロックチェーンゲーム『キャプテン翼 -RIVALS-』で利用される『TSUGT』の取り扱いを実質的に中止しました。

なぜ、市場の熱気とは裏腹に、ブロックチェーンゲームは次々と姿を消していくのでしょうか。

『開発・運営』『ユーザー体験』共に複雑さが否めない

ブロックチェーンゲームの大きな課題の一つが、総じて「複雑さ」です。

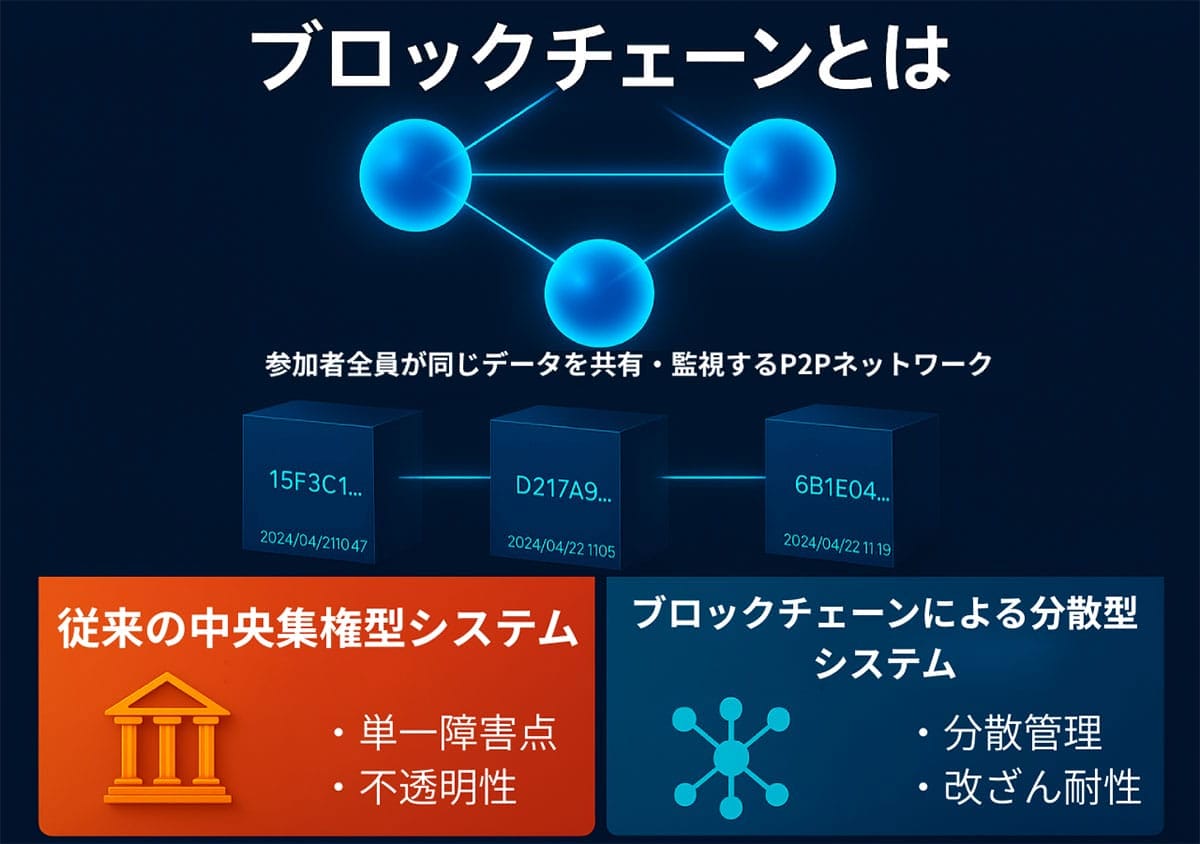

ブロックチェーンゲームの開発にはスマートコントラクトの開発やセキュリティ対策など、従来型のゲームにはないコストが発生します。

開発者の従来の知見を活かしたゲーム開発を行うのであれば、分散型システムの実装は「追加コスト」に近しく、従来型の中央集権型のシステムの方がシンプルです。

トークンを発行して資金調達を行うIEO(Initial Exchange Offering)などの手法により、初期開発資金のハードルは下がりました。しかし、開発後も運営費を賄い、安定収益を上げるビジネスモデルを構築するのは非常に難しいのです。

その後の運営はトークン価格の変動に大きく左右されるという不安定さを抱え、なおかつブロックチェーン上での取引にはガス代(手数料)が発生するなど、運営面でも従来にないコストが発生します。そしてトークン価格が下落すれば、プロジェクトの資金繰りは悪化し、開発の継続やサーバーの維持が困難になるケースも少なくありません。

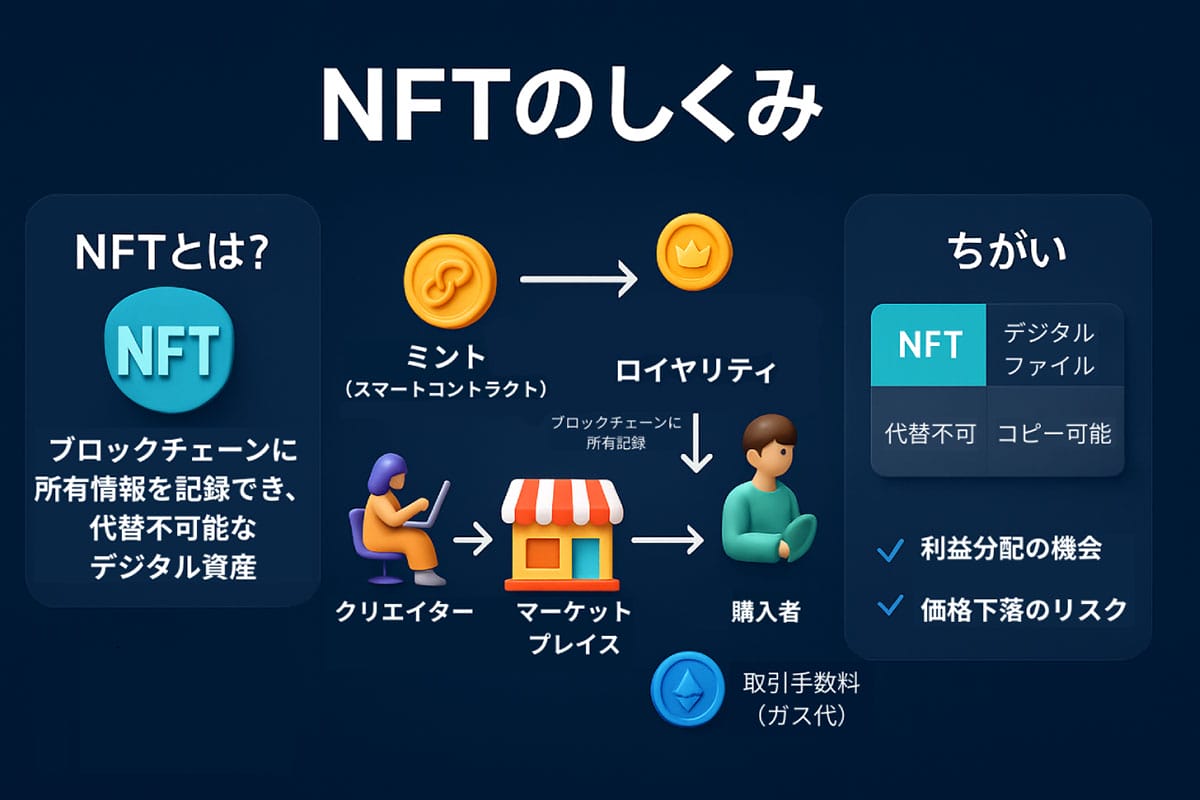

同様にユーザー側にとってもブロックチェーンゲームは「複雑」です。ブロックチェーンゲームでは多くの場合、プレイに応じてトークン、あるいはNFTアートなどを受け取ることが可能です。このトークンを売却することで利益を得られるため、ブロックチェーンゲームはしばしば『Play to Earn』と呼ばれるビジネスモデルを体現するものとして注目を浴びてきました。

しかし、ブロックチェーンゲームを始めるには、トークンを受け取り売却するまでに多くのハードルが存在します。暗号資産取引所の口座開設、ウォレットの作成、秘密鍵の管理など、暗号資産に馴染みのない一般のゲームユーザーにとっては非常に複雑で、理解しづらい手順が求められます。

このような高い参入障壁は、プレイヤー層を暗号資産に詳しい一部のユーザーに限定してしまい、幅広い層にゲームを届けることを困難にしています。

「Play to Earn」の限界

先述した通り、多くのブロックチェーンゲームが採用してきたのが「Play-to-Earn(P2E)」、つまり「遊んで稼ぐ」というモデルです。ゲームをプレイすることで得られるゲーム内アイテムやキャラクター(NFT)、そして独自トークン(暗号資産)を売買し、現実世界の利益を得られる仕組みです。

しかし、このP2Eモデルの経済構造は、新規参入者が支払う資金を先行者に分配するという、いわゆる「ポンジ・スキーム」に近い構造に陥りやすいという根本的な欠陥を抱えています。新規ユーザーの流入が続く間は経済圏が回りますが、ひとたびその流れが滞ると、トークン価格は暴落し、経済圏全体が崩壊するリスクを常に抱えているのです。報酬が減ればプレイヤーは離れていき、さらなるトークン価格の下落を招くというスパイラルに陥ります。

実際に、2021年から2022年にかけて一世を風靡した「STEPN」といった代表的なP2Eゲームも、トークン価格の下落と共にアクティブユーザー数を大幅に減少させました。

法規制とボラティリティ

ブロックチェーンや暗号資産を取り巻く法規制は、世界各国でまだ整備の途上にあります。税制の複雑さや、将来的な規制強化への懸念は、事業者にとって大きなリスクとなります。

また、暗号資産市場全体の価格変動(ボラティリティ)の大きさも、ゲーム事業の安定性を脅かす要因です。ゲーム内トークンの価値が市場全体の影響を受けて乱高下すれば、設計したゲーム内経済は容易に崩壊してしまいます。ハッキングや詐欺といったセキュリティリスクも根強く、ユーザーと事業者の双方にとって懸念材料となっています。

求められる「複雑さの解消」と「面白さへの回帰」

相次ぐサービス終了は、ブロックチェーンゲーム市場が黎明期特有の課題に直面していることの表れです。

黎明期においてブロックチェーンゲームはその「仕組みそのもの」に期待が集まっていたと言えるでしょう。そしてブロックチェーンは投機対象としては一定の期待に応えた反面で、そのコンテンツの面白さや持続的なエンゲージメントそのものが問われる「ゲーム」では課題解決に至っていないと言えます。

ブロックチェーンゲームを純粋にゲームとして評価する際に、求められるのは「複雑さの解消」と「面白さへの回帰」でしょう。多くのプレイヤーは純粋にゲームを楽しみたいのであり、その裏側にあるブロックチェーン技術を意識したいわけではありません。

この「面白さ」を体験するまでの道のりが複雑すぎることが、普及を妨げる大きな要因であることは間違いありません。

加えて「複雑さ」は運営にとっても極めて大きすぎるハードルであり、既存のタイトルに気軽にNFTの仕組みを追加搭載したり、トークンエコノミーを実装するという簡単さはありません。

ブロックチェーンやスマートコントラクトの仕組みそのものにも、もう一段階、一般ユーザーにも届く『技術的ブレークスルー』が求められていると言えるでしょう。

※サムネイル画像は(Image:「キャプテン翼 -RIVALS-」公式サイトより引用)