近年、多くの人が意識し、利用している「経済圏」という概念。たとえば「楽天経済圏」の場合、楽天カードを持ち、楽天モバイルを利用し、買い物をする際は楽天市場を使うなどして、よりお得にポイントを貯めるというもの。

楽天に限らず、特定の企業のサービス群、いわゆる「経済圏」と消費者の生活は、もはや切り離せない存在になりつつあります。

一方、その代表格であった「楽天経済圏」や「PayPay経済圏」に対してKDDIが展開する「au経済圏(Ponta経済圏)」が、近年じわじわと存在感を高めているのをご存じでしょうか?

この記事では、拡大を続けるau経済圏の現状を解説しつつ、その魅力と欠点を見ていきましょう。

au経済圏(Ponta経済圏)の拡大

au経済圏の拡大は、派手な宣伝よりも、実際のユーザー満足度という形で着実に表れています。

MMDLabo株式会社が運営するMMD研究所の「2025年1月・ポイント経済圏のサービス利用に関する調査」によると、「最も意識しているポイント経済圏」では「楽天経済圏」がトップとなっています。

しかし、メイン利用者の「総合満足度」に注目してみると、同調査において、au経済圏の満足度は前回調査(2024年7月)から5.6ポイント増。主要な経済圏の中で最も高い伸び率となっています。

この結果は、au経済圏がユーザーの期待に応え、着実に支持を広げていることの証左と言えるでしょう。楽天経済圏の度重なるサービス改定に疲れたユーザーや、より自分に合った経済圏を探している層の受け皿となりつつあるのかもしれません。

こうした拡大を加速させた大きな一手として挙げられるのが、2024年4月に成立したKDDIによるコンビニ大手ローソンへのTOB(株式公開買付け)ではないでしょうか。これにより、全国に広がるローソンの店舗網がau経済圏の強力な顧客接点となりました。

なお、2024年4月以前において「4大ポイント経済圏」(楽天、PayPay、ドコモ、au)のなかで、大手コンビニの経営権をTOBによって取得した例はなく、au経済圏がローソンへのTOBを成立させたことは非常に大きなアドバンテージとなったと言えます。

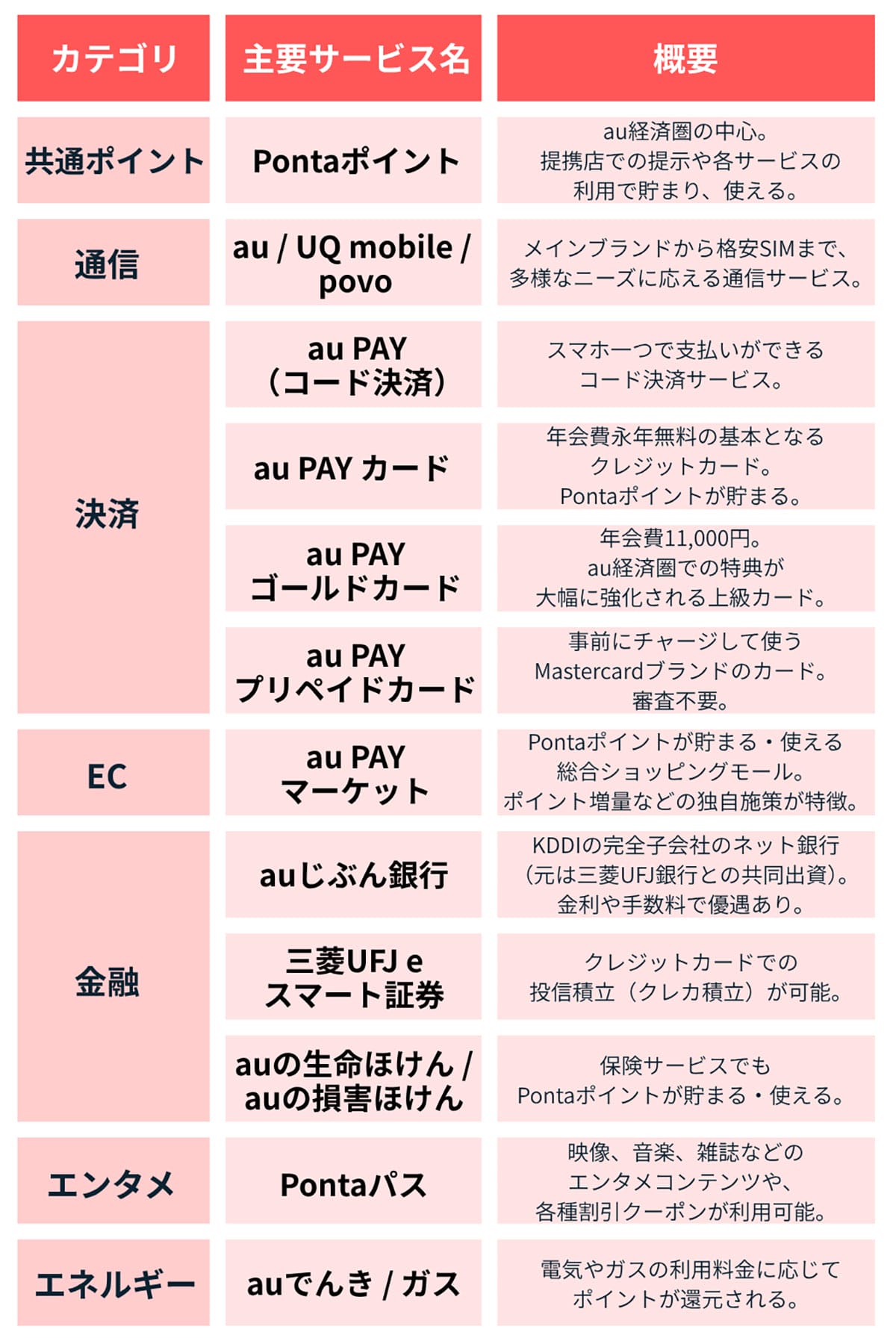

au経済圏(Ponta経済圏)の全体像

そもそも「au経済圏」はその名の通り、KDDIが提供するauのサービス群を中心に、共通ポイントである「Pontaポイント」を軸に形成される経済圏です。

これらのサービスを連携させて利用することで、Pontaポイントが効率的に貯まり、そのポイントをまた別のサービスで利用するという好循環が生まれます。たとえば、auの通信料金を「au PAY ゴールドカード」で支払い、貯まったポイントを「au PAY マーケット」での買い物に使う、といった形です。

楽天経済圏が「楽天市場」と「楽天カード」を強力な二本柱としているのに対し、au経済圏は通信キャリアである「au」の顧客基盤と、共通ポイントとして広い加盟店網を持つ「Pontaポイント」の汎用性が強みと言えるでしょう。

au経済圏のリアルな使い心地と魅力とは?

実際のau経済圏の魅力をご紹介します。

やり方次第でしっかり貯まる!堅実なポイント還元

au経済圏は「派手さはないが、堅実にポイントが貯まる」と評されることがあります。

その理由のひとつとなっているのが、「au PAY ゴールドカード」の活用です。このカードでau PAY残高にオートチャージを設定すると、条件に応じて最大5%のポイント還元を受けられます(基本1%、auじぶん銀行の引き落とし口座設定やauでんきの利用など条件達成で最大5%)。さらに、その残高をau PAY(コード決済)やau PAY プリペイドカードで支払うと0.5%が還元されるため、最大で合計5.5%の高還元率を実現できます。

つまり、生活インフラをau系サービスにまとめることで、Pontaポイントが自動的に貯まっていく仕組みを構築できます。

「au PAY マーケット」のポイント交換

au経済圏のECサイト「au PAY マーケット」は、品揃えの面で楽天市場に劣る部分もあります。一方、それ以上のメリットと言えるのが「お得なポイント交換所」の存在です。

このサービスを利用すると、手持ちのPontaポイントを最大1.5倍に増量して、au PAY マーケット限定のポイントに交換可能。たとえば、2,000ポイントを交換すれば3,000円分の買い物ができる計算になり、実質的に商品の価値が33%オフとなります。

質の高い金融サービス

経済圏の使い勝手を左右する金融サービスにおいても、au経済圏は健闘しています。特に「auじぶん銀行」のサービス内容は高く、特に定期預金の金利キャンペーンや他行宛振込手数料の無料回数などで他銀行と比べてもメリットが多くあります。

また、「三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)」のクレカ積立は、年会費無料の「au PAY カード」で0.5%、「au PAY ゴールドカード」で1.0%のPontaポイントが還元されます(月10万円の積立上限)。

さらに、auユーザーで「auマネ活プラン+」加入者かつau PAY ゴールドカード保有者の場合、NISA口座での積立に対して最初の12カ月間は合計3.0%、13カ月目以降も合計2.0%という高還元率を実現できます。これは年間最大36,000Pontaポイント(初年度)の獲得が可能となる計算で、資産形成とポイ活を両立したいauユーザーにとって非常に魅力的な仕組みとなっています。

au経済圏(Ponta経済圏)の欠点は?

個々のサービスは魅力的である一方、経済圏全体として見たときの「完成度」では他経済圏、特に楽天経済圏に見劣りする場面があるのも事実です。

楽天の「SPU(スーパーポイントアッププログラム)」のように、グループサービスを使えば使うほど楽天市場での還元率が自動的に上がっていくような、ゲーム感覚で経済圏に没入させる仕組みはau経済圏にはまだありません。ポイントアップのためには、個別のキャンペーンへのエントリーをこまめに行う必要があり、利用者側の情報収集が重要となります。

またau PAY マーケットがECサイトとしての規模において楽天市場に見劣りする点も、一つの欠点です。ECサイトの品揃えは「最終的に貯めたポイントを交換する対象が豊富かどうか」を左右する要素であるためです。日用品や食料品、ふるさと納税など、日常的に利用したい商品の選択肢が限られている点は、経済圏の入り口となるECサイトとして大きな弱点です。

とはいえ、au経済圏とローソンの連携が深まることで、この点は段階的に改善される可能性が高いでしょう。au PAY マーケットで欲しいものが見つからないとしても、貯めたポイントがローソンの店頭で気軽に使えるのは十分な魅力になるためです。au経済圏とローソンのよりシームレスで密な連携が深まっていくことが、期待されます。

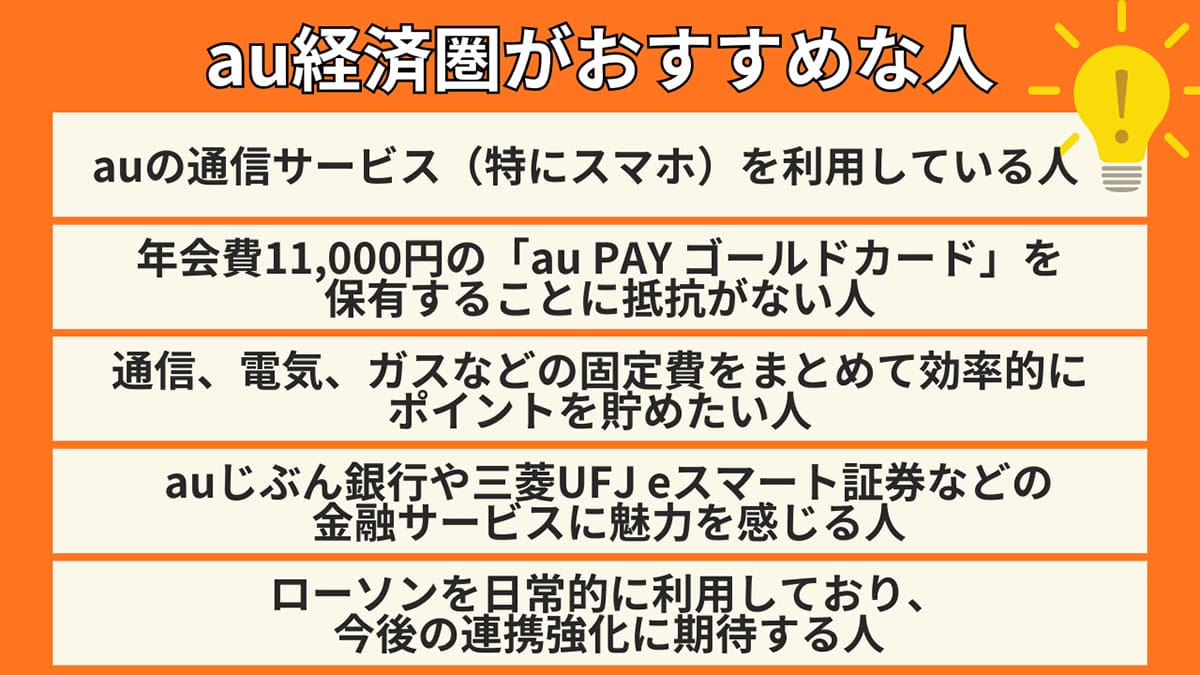

au経済圏はどんな人におすすめか?

ここまで見てきたように、au経済圏は「万人向け」というよりは、特定の条件に合致するユーザーにとって非常に強力な選択肢となる経済圏です。

楽天経済圏が楽天市場を軸とした「ショッピング中心」の経済圏だとすれば、au経済圏は通信や金融サービスを基盤とした「生活インフラ中心」の経済圏と特徴づけることができるでしょう。

ローソンとの提携という大きな変数を加え、満足度を着実に伸ばしているau経済圏。絶対王者・楽天の背中を捉える日は、そう遠くないのかもしれません。今後の動向から、ますます目が離せません。

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)※画像は一部編集部で加工しています