せっかく4Kテレビを買ったのに、肝心の民放やNHKの地上波番組が4Kに対応していないことで、がっかりした人もいるのではないでしょうか。

BS/CS放送やNetflix、YouTubeなどの動画配信サービスでは、高画質な4Kコンテンツが日々提供されています。しかし、多くの人が毎日最も長く視聴しているであろう「地上波デジタル放送(地デジ)」は、2011年の完全移行からまもなく15年が経過しようとしている今も、依然としてハイビジョン(2K)画質のままです。

今回は、地上波4K放送が実現しない理由を「技術」「コスト」「放送を取り巻く環境変化」という3つの側面から見ていきましょう。

【1】電波の有限性と4K映像のデータ量

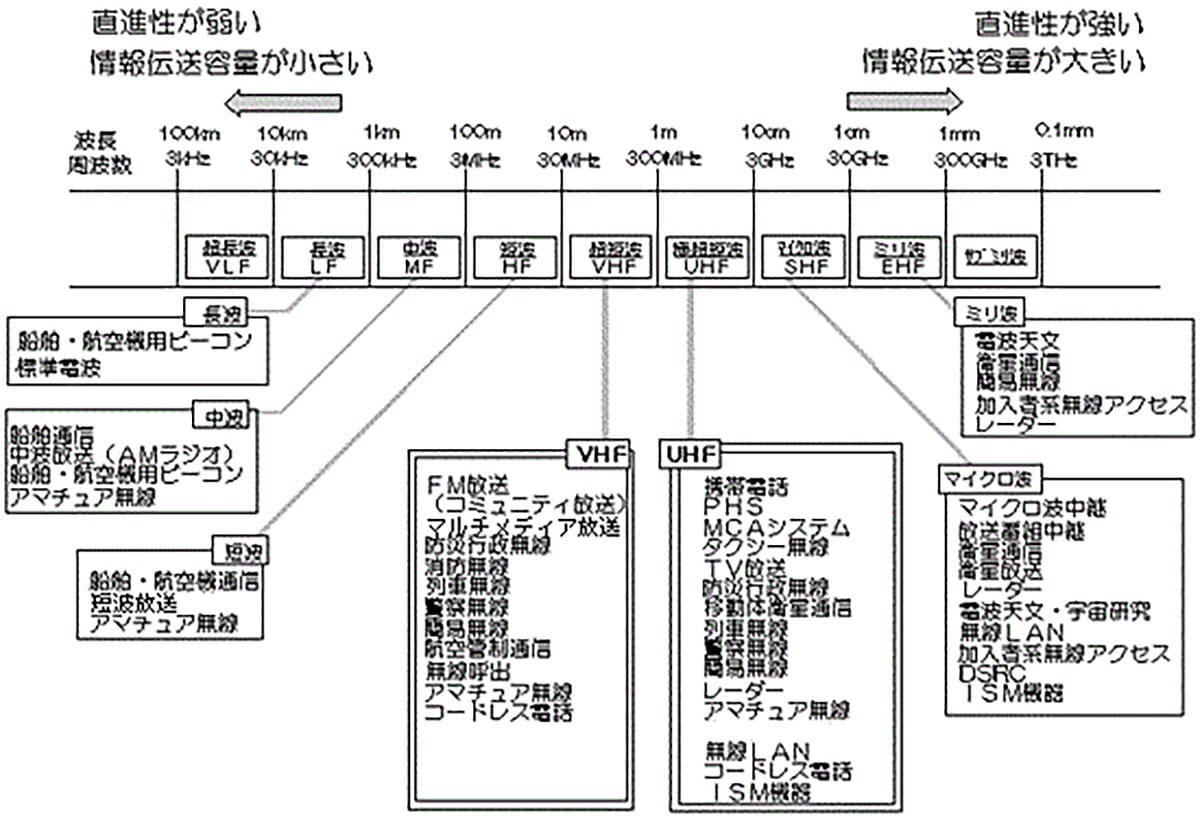

まず理解しておくべきなのは、4K映像がいかに膨大な情報量を持っているかという点。放送では、映像データを電波に乗せて送信するため、データ量が増えれば、それを運ぶために必要な周波数帯域幅も広がります。

現在主流の地上波放送であるハイビジョン(2K)の解像度は約207万画素(1920×1080)です。一方、4Kは約829万画素(3840×2160)と、その画素数は縦横の解像度が2倍ずつで面積比として4倍になります。単純計算しても、同じ画質の映像を送るためには4倍のデータ量が必要となり、それだけ周波数帯域を多く占有することになります。

そして2025年現在、放送用の映像データが大容量化したとしても、それに伴う周波数帯域を追加で確保するのは簡単なことではありません。

そもそもテレビ放送に利用できる電波の周波数帯域は、電波法によって厳格に管理された、国民が共有する限られた資源です。地上波放送に割り当てられている周波数帯(UHF帯)は、地域ごとにテレビ局へチャンネルとして分配されていますが、この帯域はすでに飽和状態にあります。特に、スマートフォンの急速な普及に伴い、同じ周波数帯の電波需要が急増し、放送用から通信用への周波数の再編も進められてきました。

こうした状況の中で、4K放送のために現行の4倍もの広大な帯域を新たに確保するのは、物理的にきわめて困難と言えるでしょう。そのため、データを運ぶ電波を確保するという観点からしても、地上波による4K放送の実現は難しいのが現状です。

地デジ化の歴史的経緯について

ちなみに、2011年に完了したアナログ放送から地上デジタル放送への移行は、単に映像を高画質化することだけが目的ではありませんでした。その背景には、アナログ放送で非効率的に使われていた広大な周波数帯域を整理・圧縮し、その結果生まれた「空き地」を携帯電話など新たな通信サービスに活用するという、国としての大きな方針がありました。

このようにして行われた大規模な周波数再編を再び覆し、地上波放送のためだけに帯域を拡大するような政策転換を行うことは、社会的な合意を得る面でも、政策の一貫性を保つ面でも、非常に高いハードルがあります。

【2】放送局側に発生する莫大な設備投資

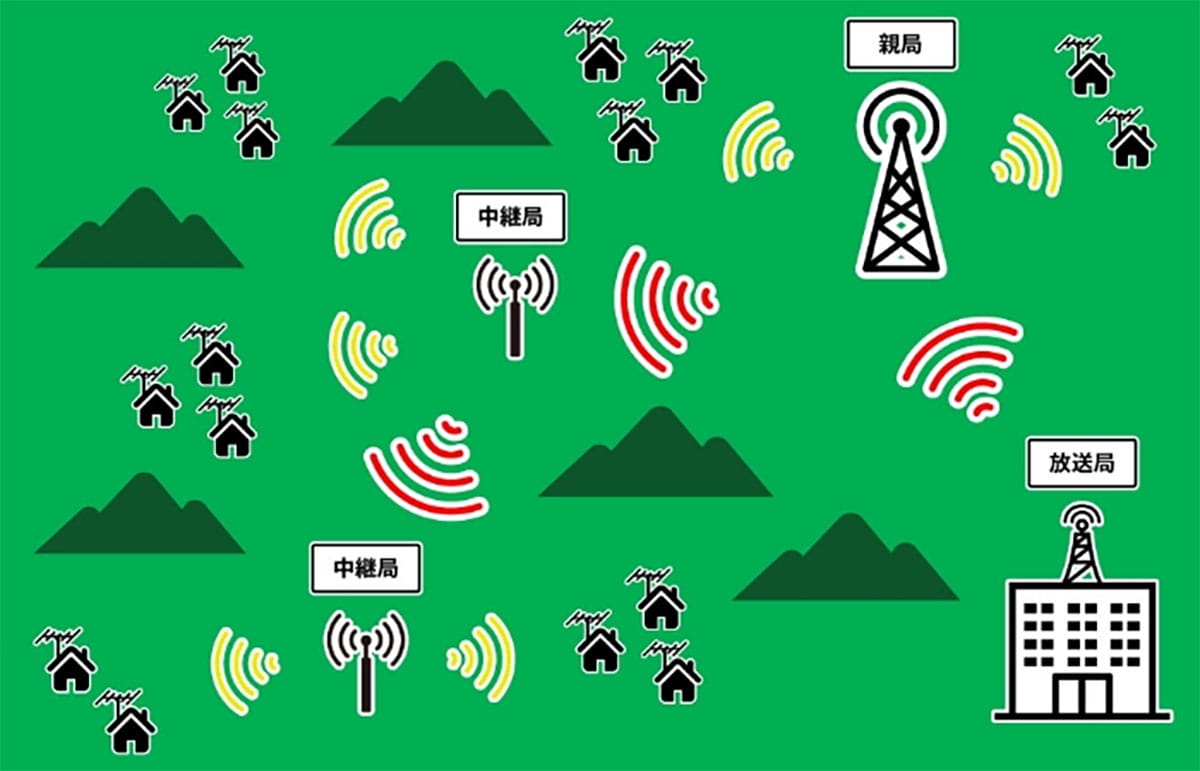

地上波放送は、東京スカイツリーのような巨大な親局だけでなく、山間部や離島を含む全国をカバーするために、数千にも及ぶ中継局によって支えられています。地上波を4K化するということは、これらすべての放送設備の送信機を更新する必要があるということです。

さらに、放送局内部でも、スタジオの4Kカメラ、編集機材、そして番組を送出するマスター設備に至るまで、制作から送出までの全行程の機材を刷新しなければなりません。

広告収入の伸び悩みや制作費の高騰に苦しむ現在のテレビ業界にとって、これは現実的とは言えない投資規模と言えるでしょう。

視聴者側の負担も発生する

負担を強いられるのは放送局だけではありません。地上波の放送方式が根本的に変われば、普段使っているテレビやレコーダーでは新しい放送を受信できなくなります。

つまり、地デジ化の際と同様に、テレビを保有している全国の約5,000万世帯以上が、再び買い替えを余儀なくされることになるのです。

「広大な電波の帯域を放送用に確保すること」に不満を持つ国民が少なからず存在すると想定される中で、さらにテレビやチューナーの買い替え負担を迫るのは社会的抵抗感が強いと考えられます。議論が進まない状態になる可能性が高いでしょう。

【3】地上波4Kは「投資に見合うリターンが見込めない」可能性が高い

民放各社の収益の柱は、言うまでもなく広告収入です。しかし、「地上波放送を4K化したからといって、広告収入が4倍になるわけではない」というのが厳しい現実です。視聴者は画質だけで番組を選ぶわけではなく、コンテンツの魅力そのものが重要です。

するとテレビ局にとって、投資すべき対象は画質よりも「コンテンツそのもの」や「配信サービス」となるでしょう。テレビ局自身も、TVerのような見逃し配信や、各局独自の配信プラットフォームの強化に経営資源を集中させています。視聴者が集まる場所へサービスを展開するのは、ビジネスとして当然の判断であり、巨額の投資が必要な地上波インフラの更新よりも、ネット配信への注力が優先されるのは自然な流れと言えるでしょう。

地上波4K放送は今後も実現することはない?

地上波4K放送は技術的には実現の可能性が十分にあり、そのための次世代技術の研究も進んでいます。「無線設備規則等の一部を改正する省令案」によると、現在進められているのは、現行の周波数帯域を維持したまま、より多くの情報を伝送するための次世代技術の研究開発。総務省とNHK放送技術研究所(技研)などを中心に開発が進められており、「高度地上デジタルテレビジョン放送方式」と呼ばれ、2014年には8K地上波伝送実験に成功しています。

しかし、これはあくまで技術的な準備ができたに過ぎません。実際にどの放送局が、いつから、どのような形でこの新方式を導入するのか、具体的なロードマップは依然として白紙のままです。地上波の4K放送はかつての地デジ化がそうであったように、国を挙げて推進するほどの強いニーズや明確なメリットが、今のところ政府、放送局、そして視聴者のいずれの立場からも見出されていないのが現状です。

その巨大な投資に見合うだけの価値を、放送を取り巻く誰もが見出せていないのが「4K」だと言えるかもしれません。

※サムネイル画像は(Image:「photoAC」より)