最近、ニュースやSNSで「Web3(ウェブスリー)」や「DAO(ダオ)」という言葉を頻繁に見かけるようになりました。しかし、「なんだか難しそう…」「いままでのインターネットのままで良いし、何が違うのかも分からない」という方もいるのでは。

この記事では、

・Web3がこれまでのインターネットと根本的に何が違うのか

・DAOという新しい組織の形が、私たちの社会や働き方をどのように変える可能性を秘めているのか

具体的に見ていきましょう。

従来の「Web 2.0」の課題

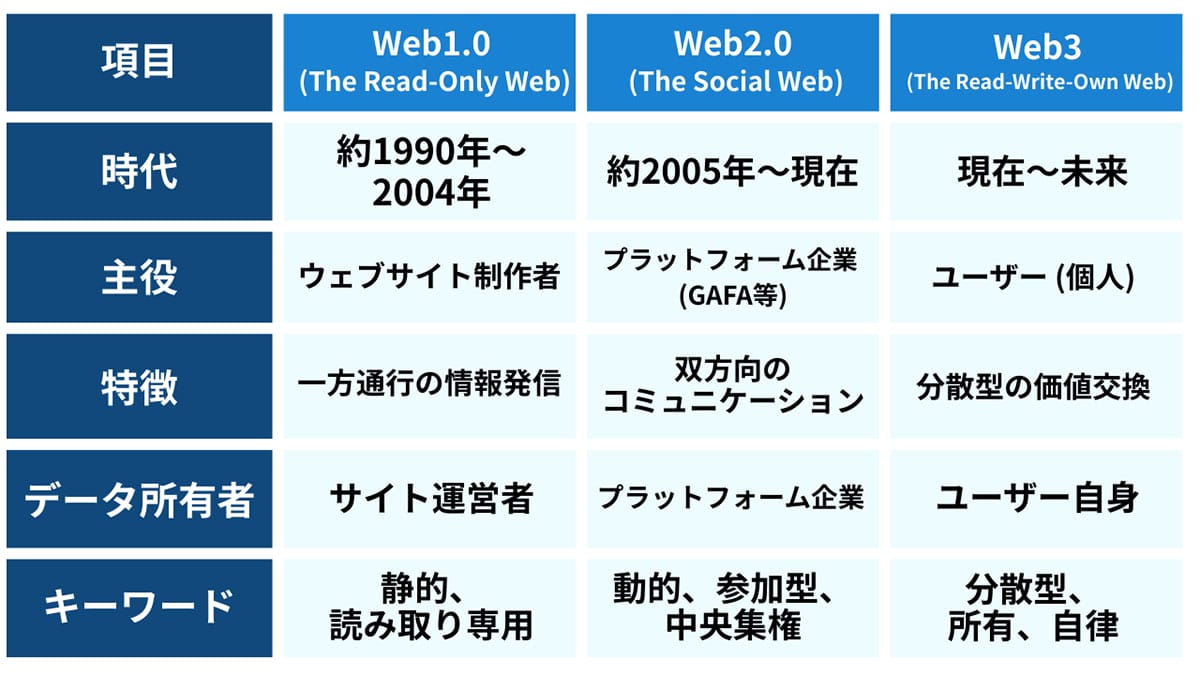

「Web3(ウェブスリー)」が注目される背景には、誰もが情報の発信者であり、受信者にもなれる「Web 2.0」の時代の慢性的な問題があります。

「Web 2.0」とは、2005年頃から普及した、利用者による情報発信や双方向のコミュニケーションが特徴のWebのあり方を示す概念。特定の技術やサービスを指すものではなく、Webの進化を表す流行語です。

Web 2.0サービスのそのほとんどは、Google, Amazon, Meta(旧Facebook), Appleといった巨大テック企業(通称GAFA)によって提供されています。これらのプラットフォームを利用する際、私たちユーザーは自身の個人情報や行動履歴といった貴重なデータを、実質的なサービス利用の対価として提供しています。

しかし、データが一カ所に集中すると、大規模な情報漏洩やサイバー攻撃の標的になりやすいという脆弱性を抱えることになります。つまり、一度の攻撃で数百万ものユーザーデータが危険にさらされる可能性が考えられるでしょう。

一方、ユーザーはプラットフォームのルールに従うしかなく、その支配から逃れることは困難でもあります。

Web3とは?「データを自分で所有する」分散型インターネット

こうしたWeb 2.0の中央集権的な課題を解決するために生まれたのが「Web3」です。Web3の最大の特徴は「分散型(Decentralized)」であること。特定の企業や管理者に依存するのではなく、ネットワークの参加者全員でデータを管理・維持する仕組みを目指します。

Web3の世界では、ユーザーは自分のデータを自分で管理し、所有権を持ちます。誰かにデータを明け渡すことなく、さまざまなサービスを利用できるようになるのです。この革命的な変化から、Web3は「読み書き+所有(Read/Write/Own)」のインターネットと呼ばれています。

「分散型」を支える技術

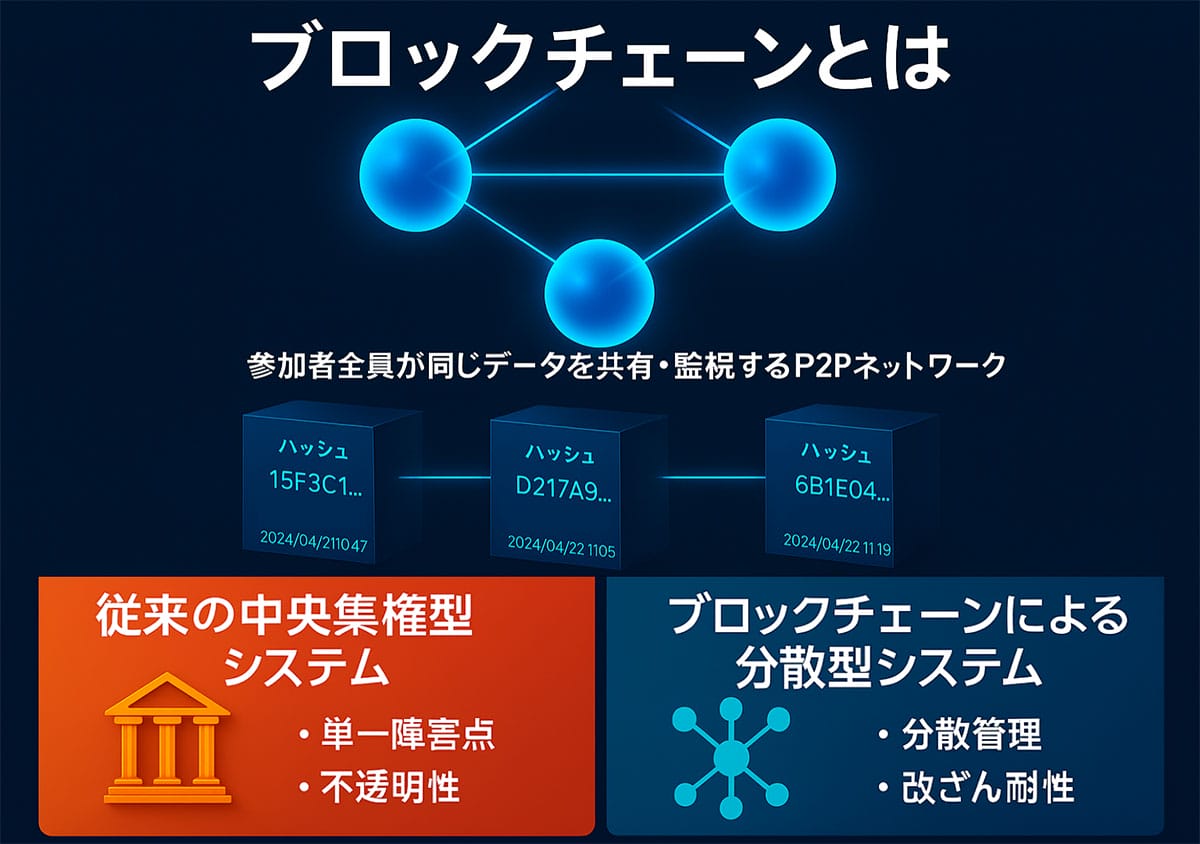

Web3の「分散型」という理想を、技術的に実現可能にしたのが「ブロックチェーン」です。ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)で有名になりましたが、その本質は通貨だけにとどまらない「参加者全員で同じ取引記録(台帳)を共有し、互いに監視し合うことで、データの正しさを担保する仕組み」です。

従来の銀行システムを想像してみてください。私たちのお金のやり取りは、すべて銀行という「中央管理者」が持つ巨大な台帳に記録され、管理されています。しかしブロックチェーンには、この中央管理者がいません。その代わりに、ネットワークに参加する世界中のコンピュータが、同じ台帳のコピーをそれぞれ保持します。誰かが取引を行うと、その情報が参加者全員に共有され、全員の台帳に追記されていくのです。

Web3の世界ではこの技術をベースに「分散型」のインターネットが実現されるのです。なお2025年時点でのWeb3の代表的なサービスには、NFTマーケットプレイスのOpenSeaやWeb3技術を活用したNFTゲームアプリ「My Crypto Heroes」などが挙げられます。

国内の「Web3」「DAO」の例

Web3が「分散型のインターネット」という概念であるのに対し、DAOは「Web3の思想を実現するための具体的な組織形態」といえます。続いて2例、国内のDAOの具体例をご紹介します。

山古志DAO

山古志DAOは、新潟県長岡市山古志地域が、人口減少や高齢化といった深刻な地方課題に直面する中で、地域活性化のために導入した分散型自律組織(DAO)です。

山古志DAOの中核となるのは「Nishikigoi NFT」と呼ばれる、錦鯉をモチーフにしたデジタルアートNFTです。このNFTは「電子住民票」としての機能も持ち、購入者は「デジタル村民」としてDAOに参加する資格を得ます。デジタル村民は、専用のコミュニティ(Discordなど)で地域づくりの議論や意思決定に関与でき、実際にNFTの売上を活用したプロジェクトの提案や投票、運営にも参加しています。NFTの発行により、山古志のリアル住民数を大きく上回る1,500人以上のデジタル村民が誕生し、グローバルな関係人口の創出に成功しています。

ぐんま山育DAO

ぐんま山育DAOは、群馬県の中山間地域で日本固有種の新しいブドウ品種を用いた自然派ワインづくりを核とするプロジェクトです。単なるワイン生産にとどまらず、地域の自然や歴史、農業の持続可能性、そして人と山の新たな関係性を育むことを目指しています。

このプロジェクトの根底には、「山を育む」という理念があります。日本の国土の約64%を占める中山間地域で、自然と共生しつつ新たな産業を創出し、地域の保全と活性化の両立を図ります。将来的には、ワインと地元食材を組み合わせた体験型施設の設立や、中山間地域に広がるブドウ畑の風景づくりを通じて、人と自然がともに育まれる新しい地域社会のモデルを目指しています。

結局、「会社」と「DAO」は何が違う?

国内のDAOを2例をご紹介しました。しかしこうした組織活動をする形態としては「株式会社」や「合同会社」の方がほとんどの方にとってなじみ深いはずです。

しかし、従来の株式会社では、社長や取締役会が経営方針を決定し、従業員がその指示に従うというトップダウンの階層構造が一般的です。

一方でDAOには特定の所有者や中央管理者が存在せず、参加者全員の民主的な意思決定によって運営される組織です。DAOには社長も上司もいません。組織のルールはスマートコントラクトとしてコードに記述されており、重要な意思決定は、後述する「ガバナンストークン」を持つ参加者たちの投票によって行われます。国籍や性別、経歴に関わらず、誰でもプロジェクトに参加し、意思決定に関与できる可能性を秘めています。

こうしたオープン性は「会社」にはないものであり、目的にもよりますが「自律性」や「参加者のフラット性」を重視するプロジェクトでは今後主流になり得る組織形態ではないでしょうか。

もちろん、Web3とDAOはまだ発展途上の技術であり、魔法の杖ではありません。法整備の遅れ、スケーラビリティ(処理能力)の問題、セキュリティリスクなど、解決すべき課題もまた山積みです。

またそもそもDAOは従来の企業組織に比べて、参加者同士がフラットであるため、意思決定が遅くなりやすいという弱点もあります。

しかし、これらの技術がインターネットの未来、ひいては社会全体のあり方を考える上で、非常に重要なキーワードであることは間違いありません。もしも興味のあるDAOプロジェクトを見つけたら、まずは気軽に参加してみると「新たなテクノロジーと組織のあり方」などに触れるきっかけになるかもしれません。

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)