1990年代後半から2000年代初頭。レンタルCDショップで借りてきたアルバムを、コンポの前に陣取って一曲一曲、時間をかけてダビングする。曲順を悩み、レーベルに手書きでタイトルを書き込む。そうして完成した「自分だけのベスト盤MD」は、宝物以外の何物でもありませんでした。

カセットテープのように録音・編集ができ、CDのように高音質で曲の頭出しも一瞬。そんな夢のようなメディア、ミニディスク(MD)は、私たちの青春そのものだったと言っても過言ではないでしょう。

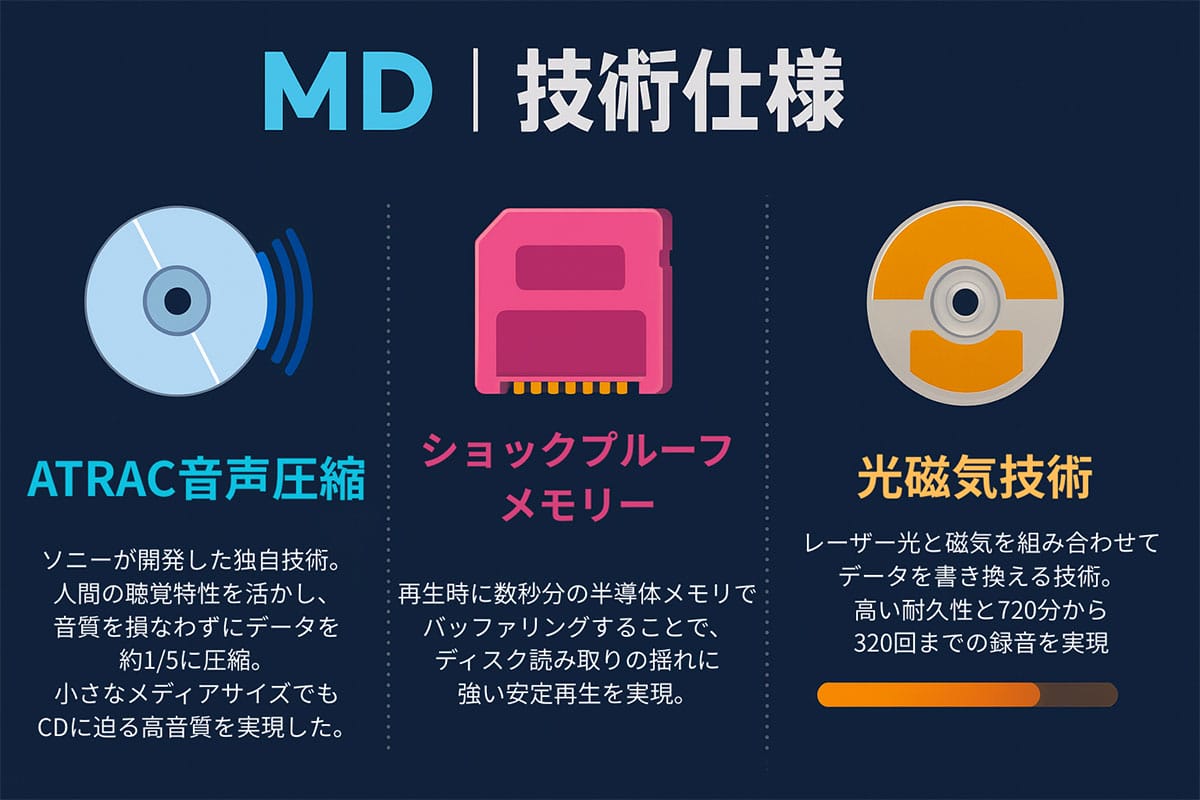

しかし、この輝かしい音楽体験の裏側で、一つの重要な技術が静かに、しかし力強く稼働していたことを意識していた人は少なかったかもしれません。それが、ソニーがMDのために独自に開発した音声圧縮技術「ATRAC(Adaptive Transform Acoustic Coding)」です。この技術があったからこそ、あの小さなディスクにCDとほぼ同等の時間、高音質な音楽を詰め込むことが可能になったのです。

時は流れ2025年。私たちの音楽の聴き方は劇的に変わりました。スマートフォンを取り出し、ストリーミングサービスのアプリを開けば、世界中の音楽に瞬時にアクセスできます。音楽はもはや「所有」するものではなく、「利用」するものへと変化しました。そして、定番であるMP3に加え、AACやFLACといったフォーマットが、その世界の標準となっています。

しかし、あれほど一世を風靡し、私たちの青春を支えたMDと、その心臓部であったATRACは、なぜ今の時代、MP3やAACのように当たり前の存在として生き残れなかったのでしょうか?

MDと共に時代を築いた音声技術「ATRAC」

「ATRAC」の90年代~00年代当時の革新性を理解するためには、当時のオーディオ市場について理解しておく必要があります。当時、音楽メディアの王座にはコンパクトディスク(CD)が君臨していました。しかしCDには「再生専用」という制約が残り続け、いわゆる「ダビング文化」は、依然としてアナログのカセットテープが担っていました。

しかし、カセットテープは音質の劣化が避けられず、テープの伸びや絡まりといった物理的な問題も抱えていました。高音質なCDと、手軽に録音できるカセットテープ。この二つのメディアの“良いとこ取り”を望む声は確かにありました。CDの音質とカセットの録音・携帯性を両立させる新時代のメディアとして、ソニーが開発に乗り出したのが「ミニディスク(MD)」です。

開発目標は野心的でした。CDと同じ74分間の音楽を、直径わずか6.4cmのディスクに収録すること。これは、面積にしてCDの約4分の1という極小サイズです。CDと同じ非圧縮のデジタル信号(PCM)をそのまま記録するには、物理的な容量が全く足りません。

ここでソニーの技術者たちは、とある解決策にたどり着きます。それが、データを「圧縮」するというアイデアでした。ソニーは、CD開発後に培ってきた光磁気ディスク(MO)の技術を応用し、小型ディスクへの音声記録を可能にするため、最新のデジタル信号処理技術を投入しました。そうして開発されたのが「ATRAC」規格です。

なお、ATRACの成功を後押ししたもう一つの重要な技術が、「ショックプルーフメモリー」です。これは、再生データを一時的に半導体メモリに蓄積(バッファリング)し、そこから読み出すことで、物理的な衝撃でディスクの読み取りが途切れても音飛びを防ぐ画期的な仕組みでした。

ATRACによる圧縮でデータ量が小さくなっていたからこそ、限られた容量のメモリでも数秒から数十秒分のデータを蓄えることが可能になりました。この技術のおかげで、ユーザーはランニング中でも、満員電車の中でも、音飛びを気にすることなく音楽を楽しめるようになりました。

ATRACとショックプルーフメモリー。この二つの技術は、いわばMDウォークマンの両輪でした。両者が組み合わさることで、ポータブルオーディオの利便性は飛躍的に向上し、ソニーのウォークマンブランドは新たな黄金期を迎えることになりました。

「黒船」としてのMP3とNapster(ナップスター)

1999年末から2000年代初頭にかけて、世界はインターネット時代の本格的な幕開けを迎えます。ブロードバンド回線が普及し始め、人々の生活に「常時接続」という概念が浸透し始めました。このデジタル革命の波は、音楽業界にも容赦なく押し寄せました。その象徴が、音声圧縮フォーマット「MP3」の爆発的な普及でした。

そして、この流れを決定づけたのが「Napster」に代表されるファイル共有ソフトの登場です。世界中のユーザーが、自分のPCに保存したMP3ファイルをインターネット上で共有します。この仕組みは、著作権という大きな問題をはらみながらも、音楽の入手方法を根底から変えてしまいました。「CDを買う・借りる」という物理的な制約からユーザーを解放し、「音楽はファイルとしてPCで管理し、自由に聴く」という新しい文化を生み出したのです。

このパラダイムシフトは、MDとATRACにとって「黒船」の来航に等しいものでした。MDとATRACは、あくまで「物理メディアであるCDから、別の物理メディアであるMDへダビングする」という、前時代の文化を前提としたシステムでした。それに対し、MP3は生まれながらにしてデジタルとインターネットの申し子であり、そのオープンで自由な性質は、旧来のメディアの存在意義を根底から揺るがし始めたのです。

揺らぐMDとATRACの牙城

「音楽はファイルとしてPCで管理し、自由に聴く」という新しい文化をさらに推進したのが『iPod』と『iTunes』でした。

これまで「コンポでMDにダビングする」ことが主流だった音楽の楽しみ方は、「PCで音楽ファイルを管理し、ポータブルプレイヤーに転送する」という新しい文化へと、あっという間に塗り替えられていきました。

この変化の波は、MDとATRACという「物理メディアを前提としたシステム」の土台を、根こそぎ洗い流していきます。ユーザーにとって、音楽ライブラリの母艦はもはやコンポではなく、PCになりました。そうなると、PCとの親和性が低いMDは、次第に不便な存在となっていきました。なぜなら、MDに録音した音楽をPCに取り込むことは、当初想定されておらず、非常に困難だったからです(後にNetMD規格でPCからの転送は可能になりましたが、その使い勝手はiTunesには遠く及びませんでした)。

ATRACはなぜ敗れたのか?

ATRACが時代に乗り遅れてしまった原因としては、独自規格への固執、ハードウェア中心主義の限界、ガラパゴス化が考えられます。

「囲い込み」と独自規格への固執

最大の過ちは、オープンなMP3フォーマットへの対応に遅れ、自社開発のATRACフォーマットに固執し、なおかつユーザーを独自規格のエコシステムの中に囲い込み続けたことです。

この「囲い込み戦略」の象徴が、音楽管理ソフトウェア「SonicStage」の存在でした。ウォークマンに音楽を転送するには、このSonicStageの使用が必須でした。しかし、このソフトウェアは動作が重く、インターフェースも直感的ではなく、多くのユーザーに多大なストレスを与えました。そのため、「使いにくい」「なぜこんな面倒なことをしなければならないのか」といった不満の声が絶えませんでした。ユーザーは、手持ちのMP3ファイルをウォークマンで聴くためだけに、わざわざSonicStageを使ってATRAC形式に変換するという、煩雑な手間を強いられたのです。

「ハードウェア中心主義」の限界

ソニーのハードウェアが搭載していた著作権保護技術は、音楽コンテンツの著作権侵害を防止することを目指すものでした。

つまりソニーのDRMは「カジュアルなコピーを防ぐ」ことを目的としていましたが、結果として正規のユーザーに不便を強いることになり、「それならいっそP2PでMP3をダウンロードした方が楽だ」とさえ思わせる皮肉な状況を生み出しました。

Appleが「ハード+ソフト+サービス」の三位一体で強力なエコシステムを構築し、ユーザーを魅了したのとは対照的に、ソニーは一貫性のある魅力的なエコシステムを最後まで構築することができませんでした。ハードウェア単体の性能では決して負けていなかったにもかかわらず、体験全体の魅力で大差をつけられてしまったのです。

ガラパゴス化

海外、特にアメリカでは、MDはほとんど普及しませんでした。ヨーロッパ(特にイギリス)では一定の普及を見せたものの、日本ほどの浸透には至りませんでした。まず多くの消費者は「物理メディア」としては高音質なCDで満足しており、わざわざMDプレイヤーとディスクに乗り換える動機が薄かったのです。さらに先にも述べた通り、00年代に入るとMP3及びファイル共有ソフトが普及し、物理メディアを介さずに音楽を聴くことが一気に浸透し始めます。

MDの日本市場での成功体験が足かせとなり、世界標準となりつつあったMP3への本格的なシフトを遅らせてしまったと言えるかもしれません。最終的にソニーは方針を転換し、2004年頃からウォークマンのMP3直接再生対応を進め、2007年にはATRACを前提とした音楽配信サービス「Connect」の終了と、ATRACフォーマットからの事実上の撤退を発表します。しかし、その決断はあまりにも遅すぎました。一度iPodのエコシステムに取り込まれたユーザーを取り戻すことはできず、ATRACが世界標準になる道は、ソニー自らの手によって完全に閉ざされてしまったのです。

もっとも、ATRACを単なる「敗者」として切り捨てるのは早計でしょう。MDとATRACが、かつて私たちの音楽ライフをどれほど豊かにしてくれたでしょうか。お気に入りの曲を集めたMDをウォークマンで聴きながら過ごした時間は、多くの人にとってかけがえのない思い出であるはずです。近年、一部のファンの間でMDへのノスタルジアが高まっているのは、その不便さも含めた「手間をかける喜び」や、物理メディアならではの「所有する実感」が再評価されているからかもしれません。

ATRACは、MP3やAAC、FLACのようにグローバルな配信時代に適したフォーマットとは言えず、“戦いの土俵にすら立てなかった”とも言えるでしょう。

一方で、カセットテープの代替としての「ダビング文化」を体現する規格としては、十二分に役割を果たしたフォーマットでもあります。

MDは「所有する実感」を感じる対象として、一部でその価値を再評価する声もあります。ダビング文化や「物理メディアの所有文化」に改めて光が当たるとき、ATRACは「配信時代のフォーマットについていけなかった敗者」とは異なる形で評価され直すときが来るかもしれません。

※サムネイル画像(Image:JOKE777 / Shutterstock.com)