パソコンやスマートフォンのアプリで、データを保存するときにクリックする「保存アイコン」。あの四角いアイコンの正体は、3.5インチフロッピーディスクですが、そもそも「フロッピーディスク」に触れたことがない若い世代の中にはあのアイコンの正体を知らないという人も少なくないでしょう。

そのくらい、ほとんど見かけることがなくなったフロッピーディスク。USBメモリやクラウドストレージにその役目を譲ってしまいましたが、1980年代から90年代にかけて、フロッピーディスクはソフトウェアの流通、データの交換、個人の創作活動に欠かせない、まさに国際標準の物理メディアでした。

特に3.5インチディスクは、数々の競合規格との熾烈な「規格戦争」を勝ち抜き、世界中のコンピュータで使われる国際標準の地位を確立したとも言えます。

この記事では、なぜソニーが開発したこの小さなディスクが、IBMやAppleといった巨大企業を巻き込み、世界を席巻するに至ったのか、その開発の背景から普及の流れをご紹介します。

3.5インチ以前のフロッピーディスク

3.5インチフロッピーディスクが登場する前、コンピュータの世界にはすでに「先輩」たちがいました。1970年代初頭にIBMが開発した8インチフロッピーディスクがその元祖です。当初はメインフレームコンピュータのプログラムを読み込ませるための読み取り専用メディアとして誕生し、やがて読み書きが可能になりました。しかし、その名の通り直径約20cmと大きく、個人が手軽に使うにはあまりにも巨大で高価でした。

そこで1976年に登場したのが、5.25インチフロッピーディスクです。サイズが小さくなったことで「ミニ・フロッピー・ディスク」とも呼ばれ、パーソナルコンピュータ(パソコン)の普及とともに一気に広まりました。1980年代のパソコンブームを支えた主役であり、多くの人が初めて触れた外部記憶媒体はこの5.25インチディスクだったかもしれません。

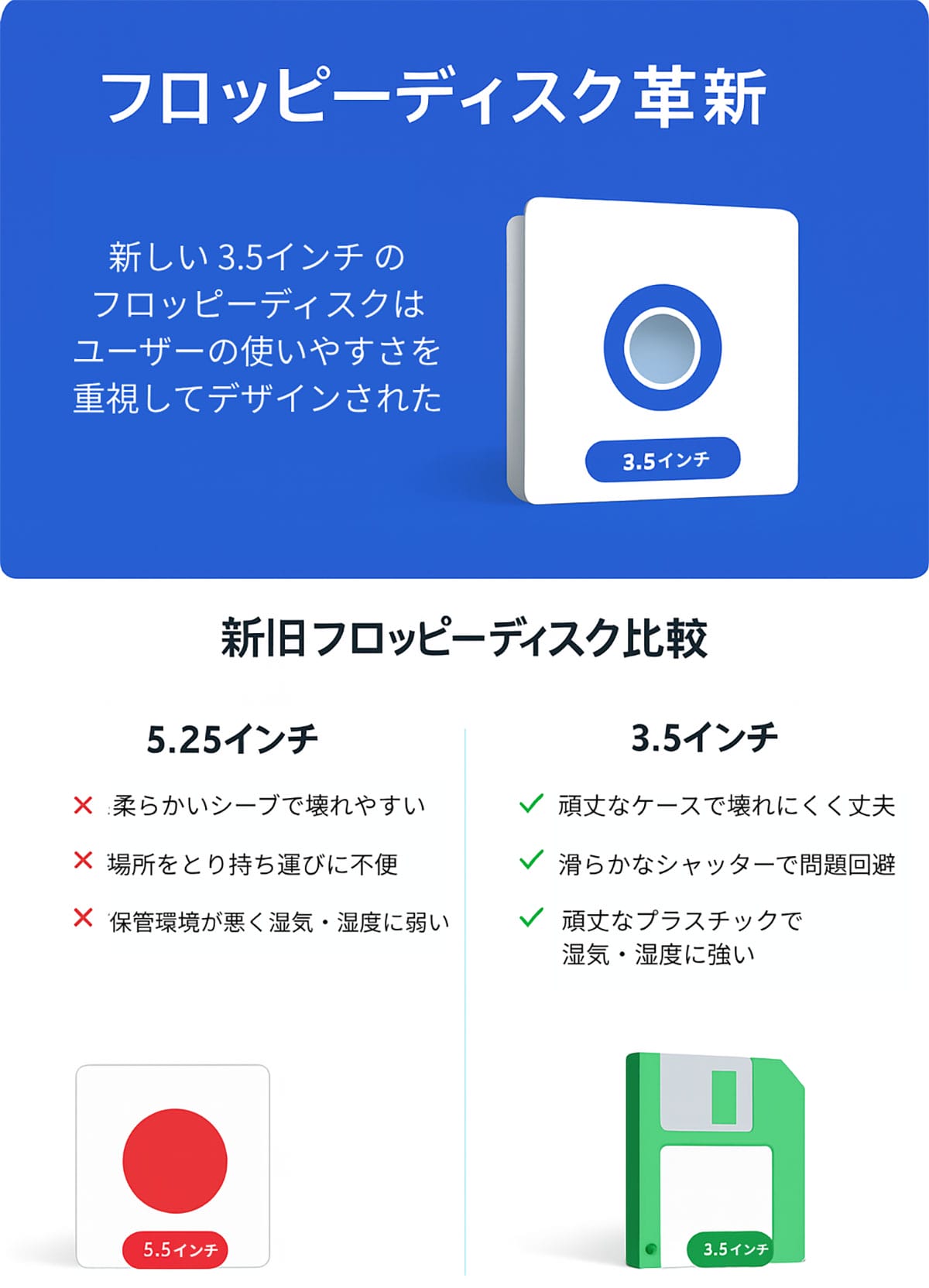

しかし、これらの「先輩」たちには共通の弱点がありました。それは、磁気ディスクが薄い紙や塩ビ製のジャケットに収められているだけで、非常にデリケートだったことです。記録面が剥き出しの窓(ヘッドウィンドウ)からホコリが入ったり、指で触れてしまったりして、簡単にデータを破損させてしまうリスクがありました。特に5.25インチディスクは変形しやすく、磁気にも弱いという課題を抱えていました。

1980年代に入ると、北米を中心にオフィス・オートメーション(OA)の波が押し寄せ、ビジネスの現場でパソコンが使われ始めます。コンピュータに不慣れなオフィスワーカーでも安心して使える、より小型で、頑丈で、扱いやすい記録媒体が強く求められるようになりました。市場は、5.25インチディスクに代わる、新たな媒体の登場を待ち望んでいたのです。

3.5インチフロッピーディスクの登場

そんな時代背景の中、1980年、日本の企業ソニーが全く新しいフロッピーディスクを発表します。それが3.5インチマイクロフロッピーディスク(MFD)でした。

MFDは「ユーザーの使い勝手を大幅に改善した小型FDとFDDを開発し、5.25インチを置き換えるとともに、これまで対応できなかった用途にも普及させ第三の世界標準にする」という高い理想を掲げていたと言えるでしょう。

その思想を体現したのが、以下の3つの大きなイノベーションです。

・硬質プラスチックケースの採用: 従来のペラペラなジャケットとは異なり、硬いプラスチックケースでディスクを保護。これにより耐久性が劇的に向上し、ポケットに入れて持ち運んでも安心な堅牢性を実現しました。

・自動開閉シャッター: ディスクの心臓部である磁気記録面に直接アクセスするヘッドウィンドウに、金属製のシャッターを搭載。ドライブに挿入すると自動で開き、取り出すと閉じる仕組みで、ホコリや指紋から記録面を完全に保護しました。

・金属製ハブによる高精度な位置決め: ディスクの中心に金属製のハブ(芯金)を設けることで、ドライブ内でディスクを正確に固定。これによりデータの読み書き精度が飛躍的に向上し、小型化しても大容量化(当初目標1MB)を可能にしました。

もっとも、ソニーの3.5インチディスクは画期的でしたが、その前途は決して平坦ではありませんでした。当時、5.25インチに代わる次世代規格の座を狙っていたのはソニーだけではなかったからです。ここに、後に「規格戦争」と呼ばれる熾烈な競争が始まります。

ソニーが3.5インチを発表した翌年、松下電器(現パナソニック)、日立製作所、日立マクセルの3社連合が、3インチの「コンパクトフロッピー」という対抗規格を発表。その他にも3.25インチや4インチなど、さまざまなサイズの規格が乱立する事態となりました。ビデオテープにおける「VHS対ベータ」戦争のように、フロッピーディスクの世界でも覇権を賭けた戦いが繰り広げられたのです。

3.5インチフロッピーディスクの成功を決定づけた要因とは?

規格争いの流れを大きく変えた最初のきっかけは、米国のハイテク企業ヒューレット・パッカード(HP)の採用でした。1982年、HPは自社の新しいコンピュータにソニーの3.5インチディスクを採用することを決定します。この提携は、ソニーにとって予想外の重要な転機となりました。HPからの厳しい要求に応える中でドライブの性能は磨き上げられ、コンピュータメーカーが求める品質水準に達することができたのです。

さらに決定的だったのが、1984年のApple Computerによる「Macintosh」への採用です。当時、新進気鋭のコンピュータメーカーとして注目を集めていたAppleが、その革新的な新製品Macintoshに3.5インチドライブを標準搭載したことで、3.5インチディスクは一気に知名度を高め、一大ブームを引き起こしました。この採用が、事実上の標準(デファクトスタンダード)への大きな一歩となりました。

この成功の裏には、ソニー経営陣の大きな決断がありました。それまで自社ブランド製品しか作らない方針だったソニーが、他社に部品を供給するOEM(相手先ブランドによる生産)ビジネスに踏み切ったのです。社内の抵抗を乗り越えてOEM供給に乗り出したことで、HPやAppleといった強力なパートナーを獲得し、3.5インチ陣営を拡大することに成功しました。

ISOによる国際規格認定

市場での勝利と並行して、公式な標準化も進められました。AppleのMacintoshへの採用と同じ1984年、3.5インチディスクはISO(国際標準化機構)によって国際規格として認定されます。これにより、3.5インチディスクは名実ともに「世界の標準」としてのお墨付きを得ました。技術的な優位性、戦略的な提携、そして業界の巨人による採用という三つの要素が組み合わさり、3.5インチフロッピーディスクは揺るぎない地位を築き上げたのです。

その後のソニーはなぜ「独自規格」での失敗を繰り返したのか

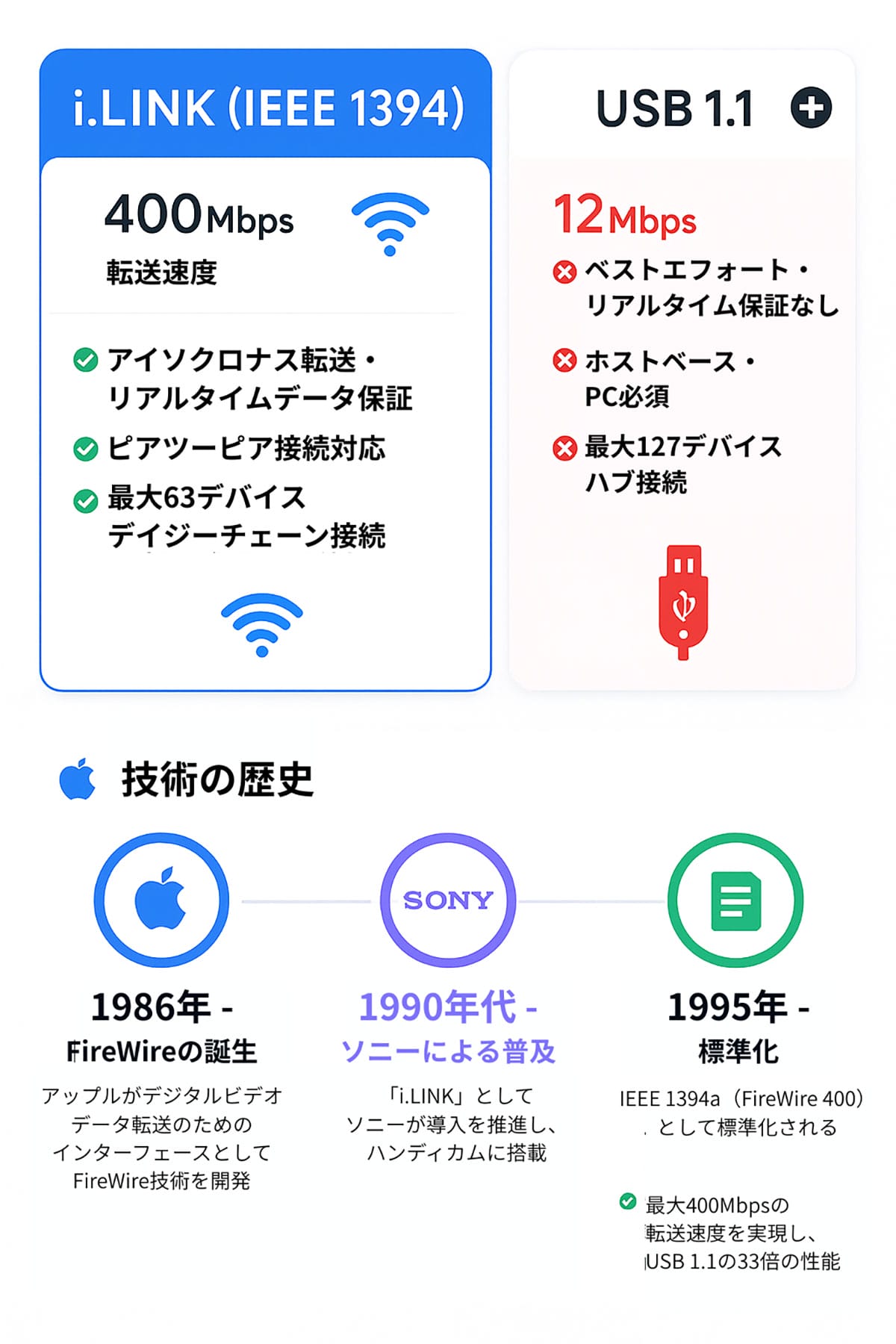

3.5インチフロッピーディスクの成功にもかかわらず、ソニーはその後も独自規格での失敗を繰り返すことになりました。最も有名な例のひとつが、i.LINK(IEEE 1394)です。

i.LINKは技術的にUSBより優れた面がありましたが、PC市場の9割以上を占めるWindowsとIntelの「Wintel連合」がUSBを推進したことで、事実上の強制的な標準化が行われました。Intelが作るチップセットにUSB機能が標準で組み込まれ、マイクロソフトのWindows OSがそれを完全にサポートすることで、PCメーカーや周辺機器メーカーにとって逆らうことがビジネス的に困難な状況が作られたと言えるでしょう。

改めて3.5インチFDの成功を振り返ると、その核心は「オープン戦略」にあったと言えるのではないでしょうか。1980年代のソニーは自ら開発した優れた技術を独占するのではなく、HPやAppleといった有力企業にOEM供給し、積極的に仲間を増やしました。最終的に業界の巨人IBMの採用を勝ち取り、ISO(国際標準化機構)による国際規格化を推進することで、自社の技術を誰もが使える「公共財」へと昇華させたのです。

しかし、1990年代以降、PCとインターネットが爆発的に普及すると、市場は一変します。特定の企業がすべてをコントロールするのではなく、多くの企業が参加できるオープンなプラットフォームが力を持つ時代になったのです。そしてこの流れに逆行するように、ハードウェアだけでなく、音楽や映画といったコンテンツ事業を巨大な収益源とするようになったソニーはコンテンツの著作権を守るため、ハードウェアとソフトウェア、サービスを一体で管理し、ユーザーを自社のエコシステムに囲い込む戦略を打ち出すようになります。

こうした戦略も、決して「悪」ではありません。しかし「国際標準」として採用されるほどのイノベーションを生み出すためには、「オープン性」と向き合うことが大事であることをフロッピーディスクは教えてくれているのかもしれません。

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)