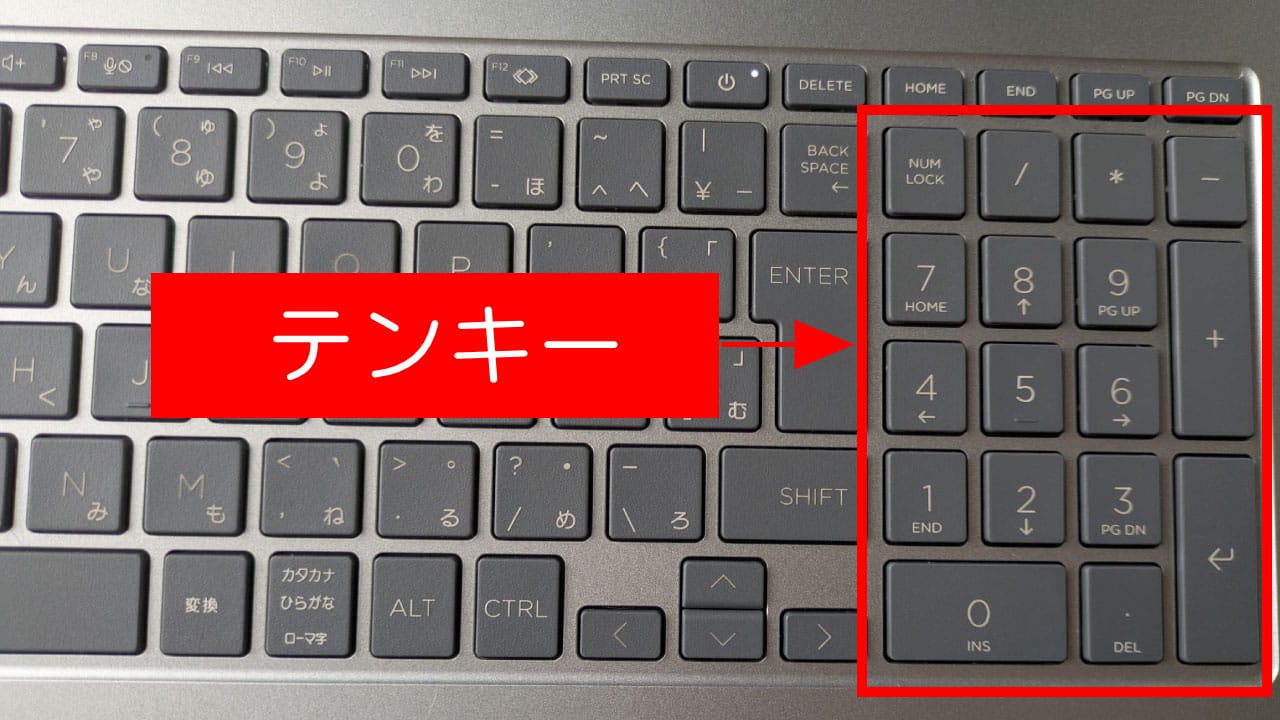

多くのデスクトップPC用キーボードには、向かって右側に電卓のように数字キーがまとめられたエリア、「テンキー」が存在します。経理やデータ入力の仕事をしている人にとっては「テンキーなしのキーボードなんて考えられない」というほど、不可欠な存在かもしれません。

かつてはPCキーボードの「標準装備」だったテンキー。しかし、ノートPCの普及や働き方の多様化に伴い、テンキーを持たない「テンキーレスキーボード」も市民権を得ているのが事実です。

実際、日常で数字をたくさん入力しない限り、「テンキーはあまり意味ない」と思っている人も少なくないのではないでしょうか。

今回は改めてテンキーの「役割」や、そもそもテンキーのルーツとはどういったものかをご紹介します。

テンキーのルーツ

「テンキー(ten key)」という言葉の由来は、その名の通り「10個のキー」で数値入力の効率化を目的とするものです。

0から9までの10個の数字キーが中心であり、その配列は電卓と同じです。余談ですが、プッシュ式電話のキーとは配列が逆なことも特徴です。どちらの配列に優劣があるわけでもなく、どちらも今日では標準的な配列です。

テンキー配列が登場した際、その圧倒的な入力効率性が世の中に衝撃を与えたものであることも事実です。この電卓と共通する配列のルーツは、PCよりも遥かに古い機械式計算機の時代まで遡ります。

現在のテンキー配列の直接的な祖先は、1913年にスウェーデン出身の発明家、グスタフ・デイビッド・サンドストランド(Gustaf David Sundstrand)が発表した機械式加算機(Adding Machine)にまで遡ることができます。

主流の加算機は非常に複雑な構造をしていました。たとえば、各桁(1の位、10の位、100の位…)ごとに0から9までのキーが縦に並んでおり、キーの総数は90個を超えることも珍しくありませんでした。

テンキー配列はその名の通り、10個のキーであり、入力の効率性は桁違いです。テンキー設計は特許が切れた後、多くのメーカーに模倣され、1950年代には加算機の標準的なレイアウトとして広く普及していったのです。

コンピューターへの搭載と標準化

1950年代に入り、電子計算機、すなわちコンピューターの時代が幕を開けるとテンキー配列は計算機の標準として広がりを見せます。

そして、テンキー付きキーボードが今日の地位を確立する決定的な出来事が、1980年代に起こります。米IBM社が発表した「IBM PC/AT」に付属していた「101キー拡張キーボード(通称:モデルM)」の登場です。このキーボードは、独立したカーソルキー群と、右端に配置されたテンキー群を持つレイアウトを採用していました。

その堅牢な作りと優れた打鍵感、そして合理的なキー配列は高く評価されました。2025年現在の視点で見てもその完成度は高く、今日のテンキー搭載キーボードはこの時点で完成されていると言っても過言ではないでしょう。

事実、1984年のIBMのキーボードは瞬く間にPC互換機メーカーにコピーされていきました。

なぜテンキーレスのキーボードが普及したのか?

このように書くとテンキーは極めて完成度が高く、キーボードには標準搭載されていてしかるべきキーのようでもあります。しかし2025年現在、たとえば家電量販店の店頭でパソコンをチェックすると、テンキーレスのキーボードは珍しくありません。

なぜテンキーレスのキーボードもまた普及したのでしょうか。その理由は、端的に言えばPCの用途が会計処理や科学技術計算だけでなく、クリエイティブな作業、コミュニケーション、エンターテインメントへと大きく広がった現代において、その必要性はもはや絶対的ではなくなったと言えるでしょう。

PCの利用シーンの変化

PCの利用シーンは「用途」「場所」の両面で変わりつつあります。

たとえば「用途」の面では、記事執筆やレポート作成など、テキスト入力が主体の作業ではテンキーの使用頻度は極めて低くなります。同様にコーディング作業の中心はアルファベットと記号であり、数値を連続して大量に入力する機会は比較的少ないです。

さらに「場所」の面では、デスクトップパソコンを所有せず、ノートパソコンだけでPC作業をするユーザーも増えています。モバイル性を重視する場合には、省スペース化の観点からテンキーレスであることの重要性が高まります。

マウスの可動範囲を広げるニーズの拡大

テンキーレスキーボードはデスクスペースを有効活用でき、マウス操作の自由度を高める面もあります。

たとえばマウスを大きく素早く動かす必要があるFPS(First Person Shooter)などのゲームでは、キーボードの右側にあるテンキーが邪魔になることがあります。テンキーレスキーボードはマウスのための広いスペースを確保できるため、多くのゲーマーに支持されています。

「外付けテンキー」の普及

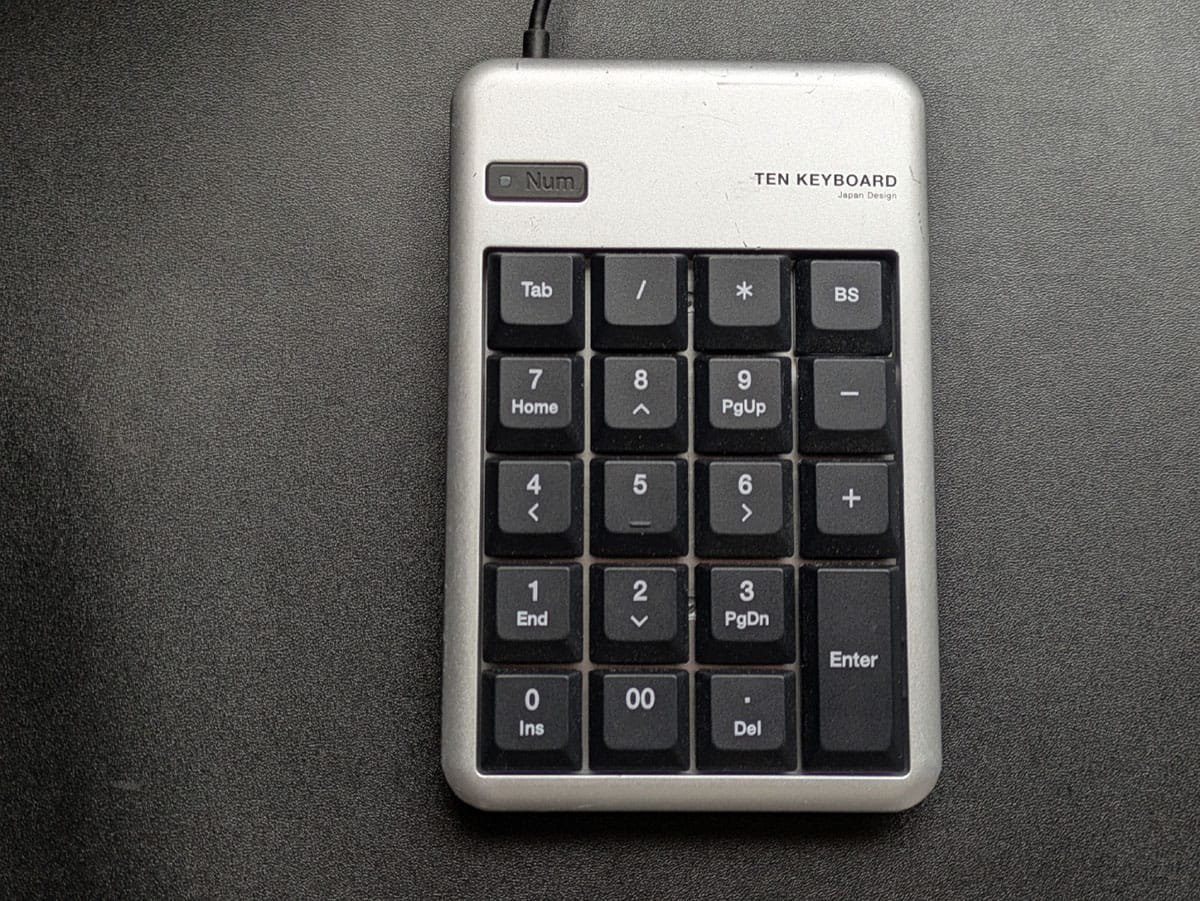

「普段はテンキーレスの快適さがいいけれど、月末の集計作業の時だけはテンキーが欲しい……」という人もいるのではないでしょうか。そういう人におすすめなのが、「外付けテンキー」です。必要な時だけテンキーを接続して使い、普段は収納しておくことができます。有線(USB)だけでなく、無線(Bluetooth)接続の製品も豊富にあり、ケーブルの煩わしさもありません。

さらに、外付けテンキーは、必ずしもキーボードの右側に置く必要はありません。たとえば、右手でマウスを操作し、左手でテンキーを操作する(簿記の有段者が電卓を左手で打つようなスタイル)といった、より高度な使い方も可能です。

こうしたメリットを踏まえると「テンキーレスキーボードに必要に応じて外付けテンキーを買い足す方が良い」と考える人が増えたことも、テンキーレスの普及に拍車をかけたと言えるでしょう。

結局、テンキーは必要?不要?

テンキーレスのキーボードが普及したことは「テンキーが不要であること」を意味するものではありません。

電卓と同じキー配列は多くの人にとって親しみやすく、少し練習すればキーを見ずに入力(ブラインドタッチ)できるようになります。「5」のキーには通常、ホームポジションを示す突起があり、これを基準に指を置くことで、右手だけで高速かつ正確な入力が可能になります。

加えて日本語入力(かな入力やローマ字入力)がオンの状態でも、テンキーから入力すれば基本的に半角数字が確実に入力されます。文字キー上部の数字キーで意図せず全角数字が入力されてしまう、といったトラブルを避けられる点も、業務用途では大きなメリットです。

とはいえPCが老若男女に広く普及し、その用途が1980年代や1990年代に比べ、計算用途に限らず大きく広がったことも事実です。たとえばPCを一種のゲーム機として使用するならば、やはりテンキーは不要です。

テンキーの不要論は、テンキーを愛用する人々からすればナンセンスなものかもしれません。しかしこうした不要論が出てくること自体が、現代の生活に、技術活用の幅は人それぞれとはいえ、ITが深く浸透したことを意味するのかもしれません。