新しいMacBookやiPad Proを手にした際、付属のケーブルを「USB-C」と間違える方も少なくないのではないでしょうか。しかし、よく見るとケーブルには通常のUSB-Cにはない稲妻のようなマークがあります。

こうした混乱は、かつてiPhoneで独自の「Lightning」端子が長く使われていたことにも通じるものがあると言えるでしょう。Android端末がMicro USBやUSB-Cへと統一されていく中でも、Appleは自社独自の規格を貫いてきました。

しかし、この「わかりにくさ」や「不便さ」とも思える仕様の裏側には、Appleの明確な戦略が存在します。この記事では、多くの方が混乱しがちなThunderboltとUSB-Cの違いをわかりやすく整理し、なぜAppleが独自規格を重視し続けるのかについて、歴史やビジネスモデルの観点から紐解いていきます。

ThunderboltとUSB-C、見た目は同じでも中身は全くの別物

そもそも「USB-C(正式にはUSB Type-C)」とは、物理的なコネクタ(端子)形状の規格名です。

USB-C登場以前の端子のケーブルは「USB-A」という長方形の端子で、挿す時に向きを確認する必要がありました。USB-Cは、その不便さを解消した、上下の区別なく挿せるリバーシブルな楕円形のデザインが特徴です。

重要なのは、USB-Cはあくまで「器」であるという点です。この器にさまざまな技術を注げるのです。そして「Thunderbolt」は、Intel社がApple社と共同で開発した高速通信技術(プロトコル)の「ブランド名」です。これは「器」ではなく、その中身に相当します。

初期のThunderbolt 1および2は、「Mini DisplayPort(ミニ・ディスプレイポート)」という別の形状のコネクタを使用していました。しかし、2015年にThunderbolt 3が登場した際、「USB-C」という形状の採用が決定されました。

これが、今日の「見た目は同じなのに性能が違う」という状況が生まれた直接的な原因です。

わかりやすくまとめると以下のことがいえます。

・Thunderbolt 3以降のポートは、USB-Cの「形」をしています。

・しかし、すべてのUSB-Cの「形」をしたポートが、Thunderboltの「技術」を搭載しているわけではありません。

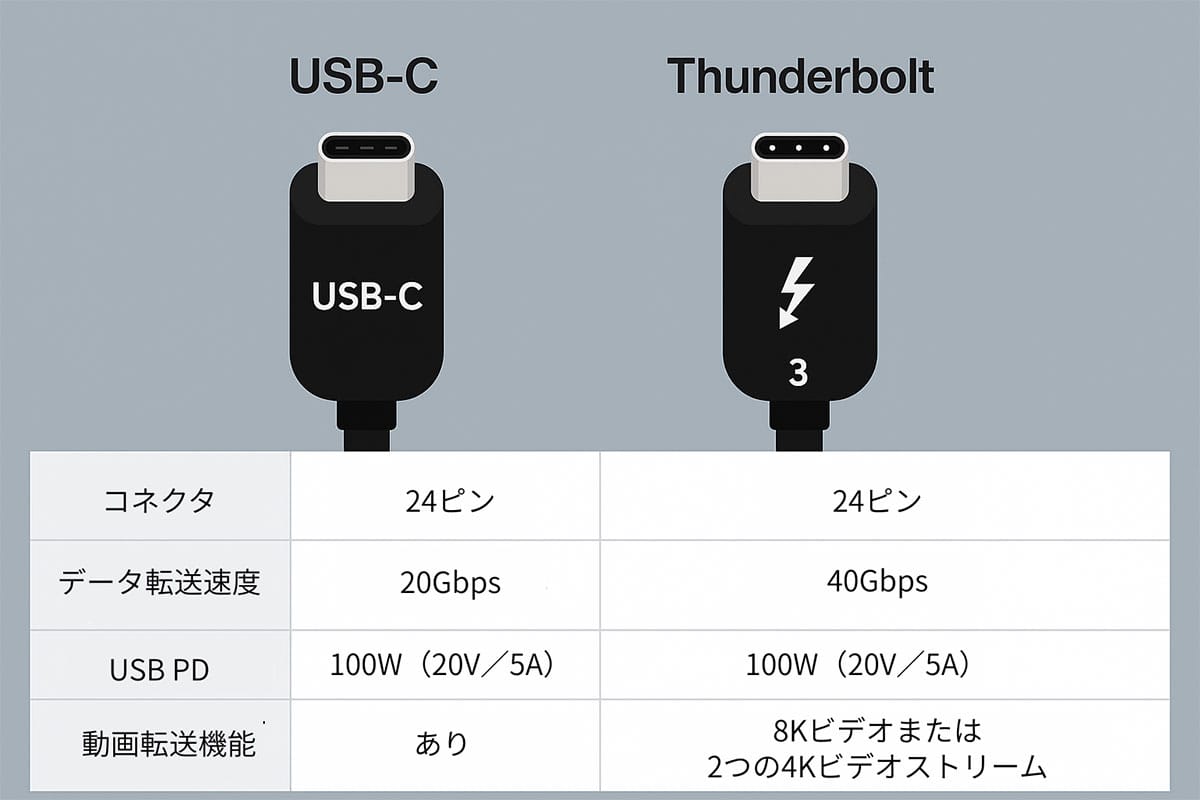

ThunderboltとUSB-Cの性能差について

なお、両者の性能差にはさまざまな項目がありますが、もっとも大きな違いとしては「データ転送速度」が挙げられます。これを交通網に例えるなら、Thunderbolt 3/4は最高速度40Gbps(ギガビット毎秒)で疾走する「高速道路」です。

一方、USB-Cポートが対応していることが多い「USB 3.1 Gen 2」や「USB 3.2 Gen 2」は、最高速度10Gbpsの「一般道」に相当します。この4倍の速度差は、4K動画の巨大なファイルや、数千枚の高解像度写真を外付けSSDにバックアップする際に、非常に大きな時間短縮となって現れます。プロの映像編集者やフォトグラファーにとって、この速度は作業効率に直結する生命線とも言えるでしょう。

なぜAppleは独自規格にこだわるのか?

ThunderboltとUSB-Cの違いを理解したところで、本題に入りましょう。なぜAppleは、LightningやThunderboltのように、標準規格から一歩踏み出した、あるいは独自の規格にこだわり続けるのでしょうか。

それは単なる技術的な優位性の追求だけではありません。「最高のユーザー体験の提供」「業界をリードするイノベーション」「巧みなビジネス戦略」という三つの要素が複雑に絡み合った、Appleならではの理由があるのです。

ハード、ソフト、チップの垂直統合

多くのPCメーカーが他社製のOS(Windows)やCPU(Intel、AMD)を組み合わせて製品を作るのに対し、Appleはハードウェア(Mac, iPhone)、ソフトウェア(macOS, iOS)、そして近年では心臓部であるチップ(Appleシリコン Mシリーズ)まで、そのほとんどを自社で開発しています。

この「垂直統合」こそが、Appleの最大の強みと言えるでしょう。規格の性能を最大限に引き出すための最適化を、ハードとソフトの両面から徹底的に行うことができるのです。

そのもっとも顕著な例が、Appleシリコン搭載MacにおけるThunderboltのパフォーマンスです。Intel製の外部コントローラーチップによって制御されるThunderbolt 3ポートよりも、Appleシリコン搭載Macでは外部SSDなどへのアクセスが大幅に高速化されています。

シームレスな連携とロックイン

Apple製品は、個々のデバイスだけではなく、連携のスムーズさも魅力のひとつです。たとえばiPhoneでコピーしたテキストをMacでペーストする「ユニバーサルクリップボード」、Macの近くでiPhoneのテザリングが自動的に有効になる「Instant Hotspot」、そしてファイルを瞬時に共有する「AirDrop」。これらのシームレスな体験は、Appleが作り上げた「エコシステム」の賜物と言えるでしょう。

独自規格や、標準規格であっても厳格な実装基準を設けることは、このエコシステムを強固にする上で重要な役割を果たします。すべてのデバイスとアクセサリが一定の品質と性能基準を満たしているため、ユーザーは「繋げば動く」という安心感を得られます。この快適な体験に一度慣れてしまうと、ユーザーはエコシステムの外部、つまり他社製品に乗り換えることに心理的な抵抗を感じるようになります。これが、いわゆる「ロックイン効果」です。

この連携体験を保持するため、Appleは製品品質の保証にもこだわりを見せています。その代表例が、iPhoneやiPad向けの「MFi(Made for iPhone/iPad/iPod)」認証プログラムです。

MFi認証を得るためには、メーカーはAppleが定めた性能や安全性の基準をクリアし、専用の認証チップを搭載する必要があります。これにより、Appleは粗悪なアクセサリによるデバイスの故障や、セキュリティ上のリスクからユーザーを保護しています。Lightningケーブルがその典型でしたが、ThunderboltやUSB-Cの世界でも、Appleは純正または信頼できるメーカーのケーブルやアクセサリの使用を推奨しており、これもユーザー体験の質を担保するための戦略の一環と言えます。

なぜユーザーはAppleの独自規格に付き合い続けるのか?

Appleは独自規格や認証プログラムを通じて、性能の高さを保証しつつも、ユーザーの「囲い込み」を続けてきたことは明らかです。一見すると「性能の高い製品を安心して使える」ことを意味しますが、その反面でユーザーはロックインされ続けることも意味します。

他社製品への乗り換えが難しくても、ユーザーがAppleの独自規格に付き合い続ける理由は何なのでしょうか。

この答えの1つは、やはりThunderbolt技術の歴史にあります。

Thunderbolt技術の歴史を振り返ると、その原点がプロユーザーのニーズにあったことがわかります。2011年、Appleが世界で初めてMacBook ProにThunderboltを搭載した当時、その速度は主流だったUSB 2.0の20倍、登場したばかりのUSB 3.0の2倍という圧倒的なものでした。

この圧倒的な帯域幅は、非圧縮のHD映像を扱うビデオ編集者、膨大な音声トラックを処理するサウンドデザイナー、巨大なRAWデータを扱うフォトグラファーなど、一刻を争う現場で働くプロフェッショナルたちに熱狂的に支持されました。高価な専用インターフェースを導入しなくても、ノートブック一台でデスクトップ並みの作業環境を構築できるようになったのです。Appleは、こうしたプロフェッショナルのための最高のツールを提供するという姿勢を貫くことで、他社との明確な差別化を図り、強力なブランドロイヤリティを築いてきました。

そしてその姿勢がプロユースにて受け入れられ続けてきたことが、Appleの成功を支える要素でもあったでしょう。

ただし少なくとも「独自規格」については、プロユースでの支持がありながらもその様相は変わりつつあります。

EUの規制によるiPhoneのUSB-C化

EUの規制により、2024年12月28日以降、EUで販売されるすべてのスマートフォンは、有線充電ポートを搭載する場合「必ずUSB-Cポート」を採用しなければならなくなりました。この規制でもっとも影響を受けたのは、言うまでもなくAppleです。

この規制により、たとえばAppleはLightning端子からUSB-C端子への移行を余儀なくされ、iPhone 15シリーズ以降でUSB-C化を実施しています。

Appleの独自規格戦略は、時に私たちユーザーを悩ませる「わがまま」に見えるかもしれません。新しいMacBookを買う度にアダプタが増え、iPhoneのモデルチェンジで愛用していたアクセサリが使えなくなる。その度に、ユーザーは「わがまま」に付き合い続けてきましたが、その「わがまま」の裏には、同社の驚異的な成功を支えてきた極めて合理的な理由と、結果としてテクノロジー全体を前進させてきたという紛れもない功績がありました。

一方で、EUの規制によるiPhoneのUSB-C化は、そんなAppleの歴史における、良くも悪くも大きな転換点です。これは、同社の独自戦略が終わりを迎えることを意味するのでしょうか? しかし、そうならない可能性も充分あります。

今後もAppleは、表面上はUSB-Cなどの標準規格に従いつつも、Appleシリコンとの緊密な連携による独自の最適化や、macOS/iOS上でのみ利用できる特別な機能を追加することで、「Apple製品で使ってこそ最高の性能が発揮される」という付加価値を追求し続けるでしょう。

むしろ物理的なポートという目に見える差別化から、Appleシリコンとソフトウェアの融合による「見えない性能差」という、より本質的な価値での差別化へと、その戦略が進化していく始まりなのかもしれません。

※サムネイル画像は(Image:「Apple」公式サイトより引用)