「つい時間を忘れてSNSや動画を見てしまう」「目的もないのにスマホを手に取ってしまう」といった悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか

スマホを使いすぎてしまうのは、個人の意志の弱さだけが原因ではありません。私たちの脳の「報酬系」と呼ばれる仕組みが大きく関わっています。SNSの「いいね!」や新しいメッセージの通知、動画アプリの次のおすすめなど、予測不能なタイミングで得られる小さな快感(ドーパミンの放出)が、「スマホをもっと見たい」と思わせると言われています。

実際、Job総研『2024年 スマホ依存の実態調査』によると、全体の74.3%が「スマホに依存していると感じる」と回答したというデータも出ています。

ネットサーフィンや動画視聴、SNSなどは、私たちの生活に深く根付いている一方で、時間を奪う大きな要因にもなっていることが分かります。

では、「スマホを見る時間を減らしたい」「デジタルデトックスしたい」という場合、どのような対策が有効なのでしょうか。一つひとつ見ていきましょう。

【対策1】物理的な対策

最もシンプルかつ効果的なのは、スマホと物理的に距離を置くことです。たとえば就寝前のスマホは脳を覚醒させ、寝付きを悪くすることが知られています。目覚まし時計は、安価なアナログ時計などで代用するのがおすすめです。

設定した時間まで開けられない物理的な箱「タイムロッキングコンテナ」を使うのも一つの手です。強制的にスマホから離れる時間を作ることができます。

【対策2】スマホの「魅力」を意図的に下げる

スマホの画面がカラフルで刺激的だと、ついつい見続けてしまいます。そこで、スマホ自体の「魅力」を意図的に下げてみましょう。中毒性の高いSNSやゲームアプリをホーム画面から削除し、2ページ目以降やフォルダの中に入れてしまえば、なかなかアクセスできず、その面倒くささが見る時間を減らす要因になることもあります。

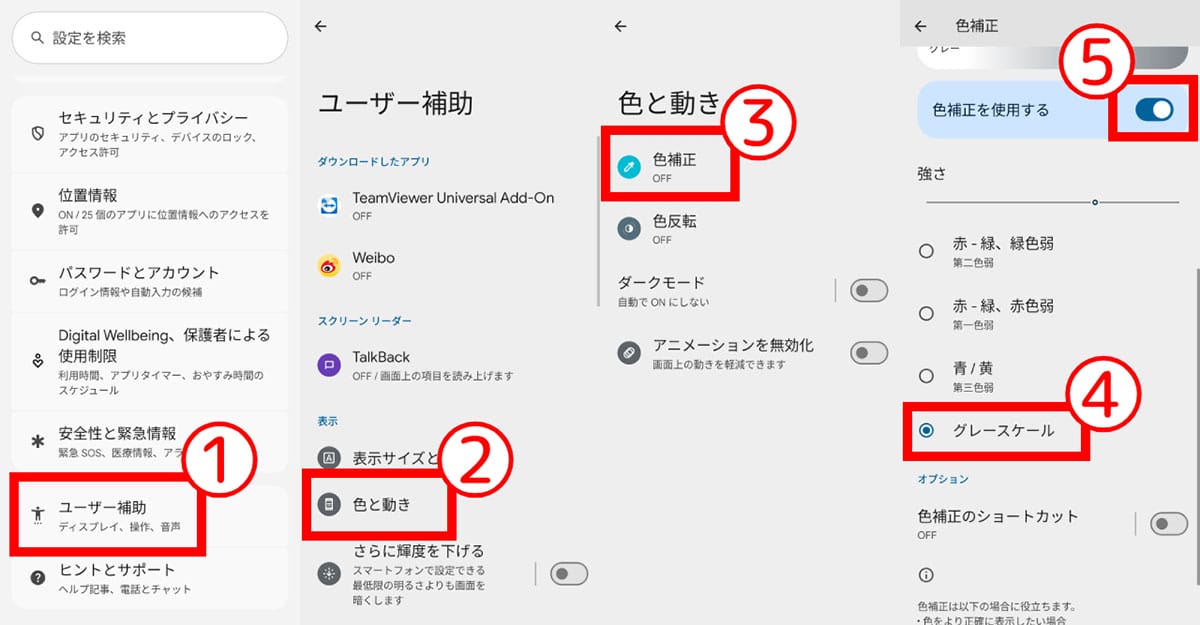

また、スマホの画面をグレースケール表示に設定すると、動画やSNSの魅力が半減し、自然と使用時間が短くなる効果が期待できます。

iPhoneの場合、まず設定アプリを開きます。

Androidスマホの場合も、設定アプリを開いて操作します。

【対策3】アプリに時間制限を設ける

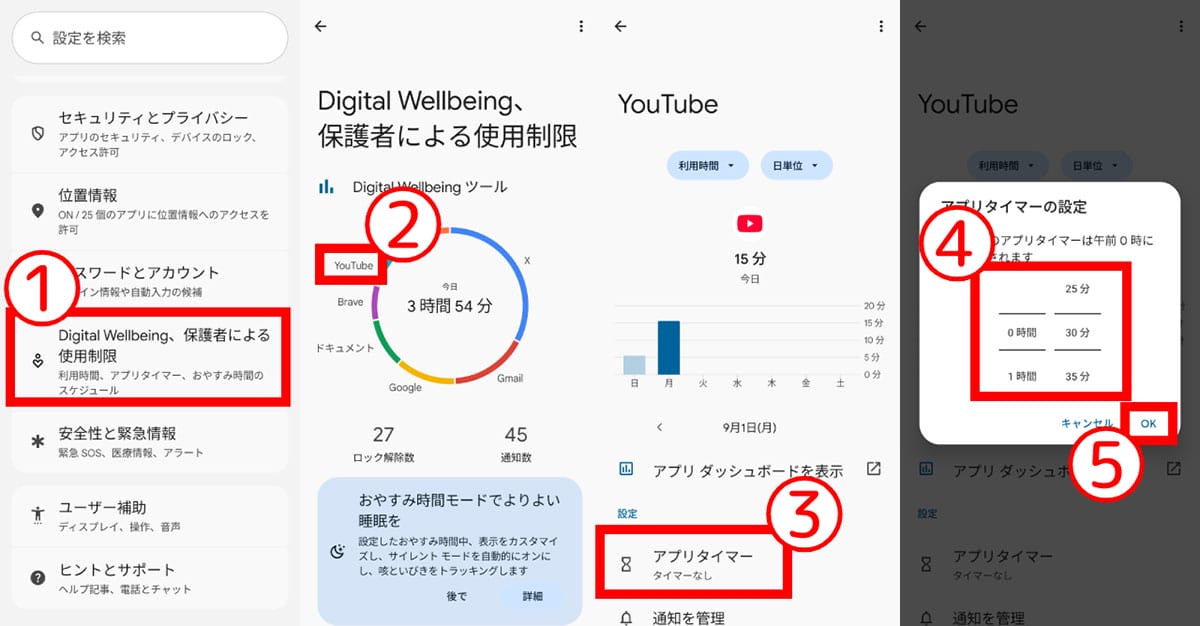

まずは、自分が「何に」「どれくらい」時間を使っているかを知ることが第一歩です。iPhoneなら「スクリーンタイム」、Androidなら「Digital Wellbeing」で、アプリごとの使用時間を確認できます。

現状を把握したら、特に時間を使いすぎているSNSや動画アプリに対して、1日の使用時間の上限(例:30分)を設定します。

例としてYouTube利用の時間制限を設定してみましょう。iPhoneの場合、設定アプリを開きます。

Androidスマホの場合も設定アプリを開きます。

【対策4】「スマホをやめれば魚が育つ」

「スマホを触らない時間」をゲーム感覚で楽しめるアプリを活用するのも有効です。たとえば「スマホをやめれば魚が育つ」というアプリは、設定した時間スマホを触らないでいると、画面内で魚が育ちます。

2025年9月現在、提供されているのはiOS版のみである点には注意しましょう。

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)