Xで話題になった一枚のイラストが、iPhoneユーザーの本音を鋭くついている。投稿主は鎌倉のしなちょ(@shin211530)さん。

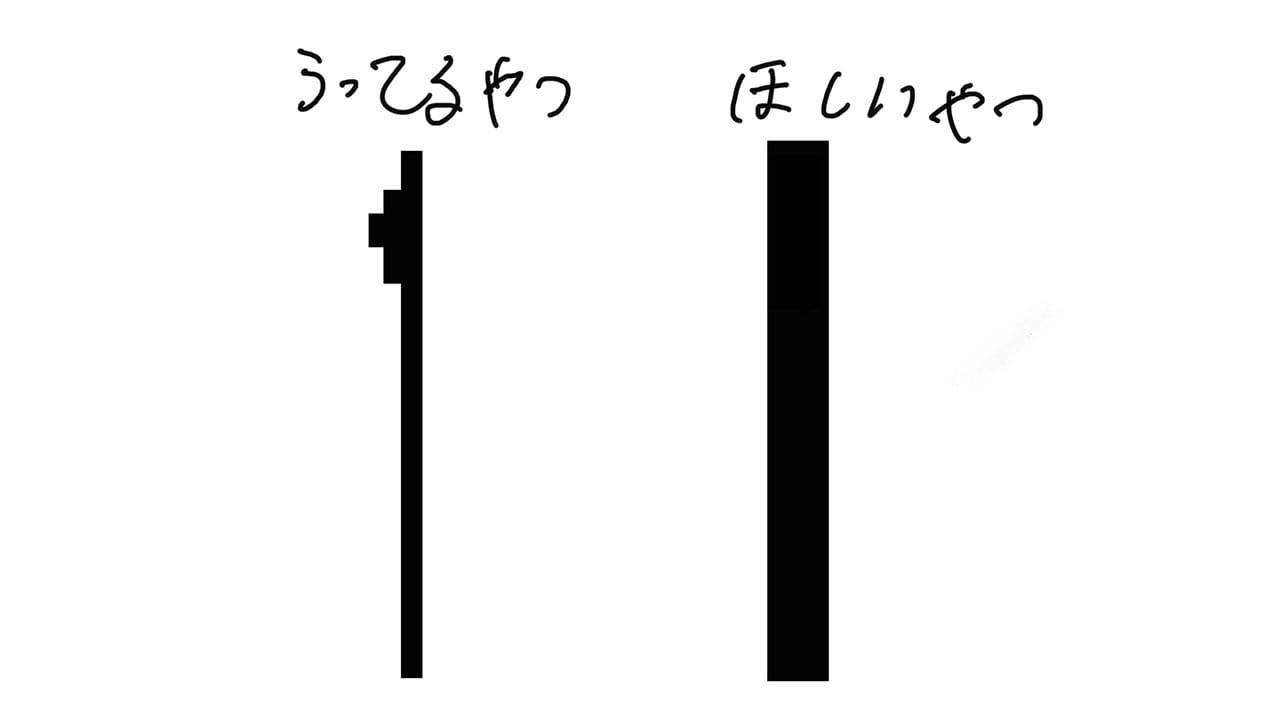

画像には側面シルエットが2つ描かれ、左に「うってるやつ」、右に「ほしいやつ」と手書きの文字が添えられている。左は背面からカメラ部が段々状に飛び出す形、右は完全にフラットな板。つまり話題の中心はカメラの出っ張りである。「理想は背面がフラットなiPhoneだ」というメッセージである。机に置いたときのガタつき、ケース選びの制約、レンズ周辺のホコリや皮脂の溜まりやすさ、ワイヤレス充電面の安定性など、日常の小さな不満がこの一枚に集約されている。動画撮影で机に立てかける、上からの俯瞰撮影をする、といった“ちょい置き”の場面でも、段差が邪魔になるという声は根強い。イラストのシンプルさが、そうした積年のモヤモヤを可視化したのだ。

なぜ出っ張るのか――薄型化と高画質のせめぎ合い

では、なぜiPhoneのカメラは出っ張るのか。理由は明快で、光学系が厚いからである。撮像センサーの大型化、明るいレンズ、レンズシフト式の手ぶれ補正、望遠のための複雑な光路。これらを薄い筐体に収めると、どうしてもカメラユニットが本体厚を上回る。背面をフラットに保つ唯一の方法は、本体自体をさらに厚くするか、画質や手ぶれ補正の性能を妥協するかである。Appleは長年、携帯性と画質を両立させるために**“必要最小限の出っ張り”**を選んできた。結果としてカメラ島は年々大型化し、レンズリングも背面の“意匠”として主張を増した。見た目の好みは分かれるが、光学的・構造的な必然性が背景にあることは否めない。

しかし必然だからといって、使い勝手の不満が消えるわけではない。テーブル上でのタイピング時に端末がカタカタ揺れる。ケースで段差を埋めると全体が分厚く重くなる。レンズ保護ガラスを貼れば反射やフレアのリスクが増える。ポケットやバッグの中でリングが他の物体と擦れてキズがつく。こうした“生活の解像度”で見たときの負荷は、小さくない。鎌倉のしなちょ(@shin211530)さんのイラストが共感を集めるのは、誰もが経験したことのある日常の不便さだからこそ共感を集めている。

フラットな背面に近づくための現実解――設計と運用の両面から

理想は背面がつるりと平らなiPhoneである。そこへ近づく道筋は、設計面と運用面の二方向から考えられる。

設計面ではまず、本体の厚みを少し増やしてカメラとツライチにする手段がある。厚くなれば重量は増すが、握り心地が安定し電池容量の余力も生まれる。カメラの段差を「点」ではなく「面」で受けるなだらかなプラットフォームにまとめ、背面全体の高さを緩やかに整える方法もある。島を角ではなく中央寄りに配置して重心を改善する、レンズリングを低背化して引っかかりを減らす、カメラ窓の縁処理をホコリが溜まりにくいR形状にする、などのディテールも効く。望遠については折り曲げ光学などの工夫で縦方向の厚みを抑えられる可能性があり、今後の世代での最適化余地は残る。

運用面では、段差を前提とした**“フラット化ケース”**の選択が現実的である。カメラ島まで同一面で覆う設計なら、机上のガタつきはほぼ解消する。背面素材は硬度と滑りにくさのバランスが重要で、さらさら系のコーティングよりも微細な凹凸を持つマット仕上げのほうが安定する。リングストラップやスタンド一体型は利便性が高いが、カメラ周囲の構造に干渉しないものを選ぶと良い。ワイヤレス充電の安定性を高めたいなら、背面中央に余計な段差がない設計と、磁力が過度に強すぎないMagSafe対応が望ましい。レンズ保護についてはガラスを重ねるほど画質リスクが増えるため、レンズ周囲の“縁”で守る設計を優先し、汚れは定期的にブロアとクロスで除去するのが現実的だ。

結局のところ、薄さ・軽さ・画質の3つを同時に追求することは難しい。だからこそ、ユーザーがどこに重きを置くかの意思表示が重要になる。鎌倉のしなちょ(@shin211530)さんのイラストは、「薄さ最優先の結果としての出っ張り」に対し、「多少厚くなってもフラットがいい」という価値観を端的に示した。メーカー側がこの声をどう受け止めるかで、次世代iPhoneの造形は変わり得る。フラットな背面は見た目の美しさだけでなく、机上安定性、清掃性、アクセサリー互換性といった日常体験の質を底上げする。光学の要求と使い勝手の折り合いを、どこでつけるのか。イラスト一枚が投げかけた問いは、意外なほど深い。

https://t.co/0i6PmELkUx pic.twitter.com/5GKmlDi1F8

— 鎌倉のしなちょ (@shin211530) September 11, 2025

※サムネイル画像(Image:「鎌倉のしなちょ(@shin211530)」さん提供)