「新しいスマートフォンが欲しい」――そう思って複数の携帯ショップや家電量販店を回ったとき、同じ機種のはずなのに店舗によって本体価格や月々の支払額が異なり、戸惑った経験はないでしょうか。その原因のひとつが、端末の「頭金」です。

実はこの「頭金」、多くの人が認識している意味とは全く異なる使われ方をしているケースがあり、それが店舗ごとの価格差と消費者トラブルの温床になっているとして総務省も注意を喚起しています。

本記事では、この複雑で分かりにくいスマートフォン価格の仕組みと「頭金」の正体を解説。納得してスマートフォンを購入できるよう、そのポイントを詳しく解説します。

その「頭金」、あなたの認識とは違う?総務省が警鐘

まず、「頭金」という言葉を聞いたとき、多くの場合は住宅ローンや自動車ローンなどで、総額の一部を契約時に現金で支払い、残りのローン元本を減らすための「前払い金」を想像するのではないでしょうか。例えば、300万円の車をローンで買う際に頭金50万円を支払えば、残りのローンは250万円になります。

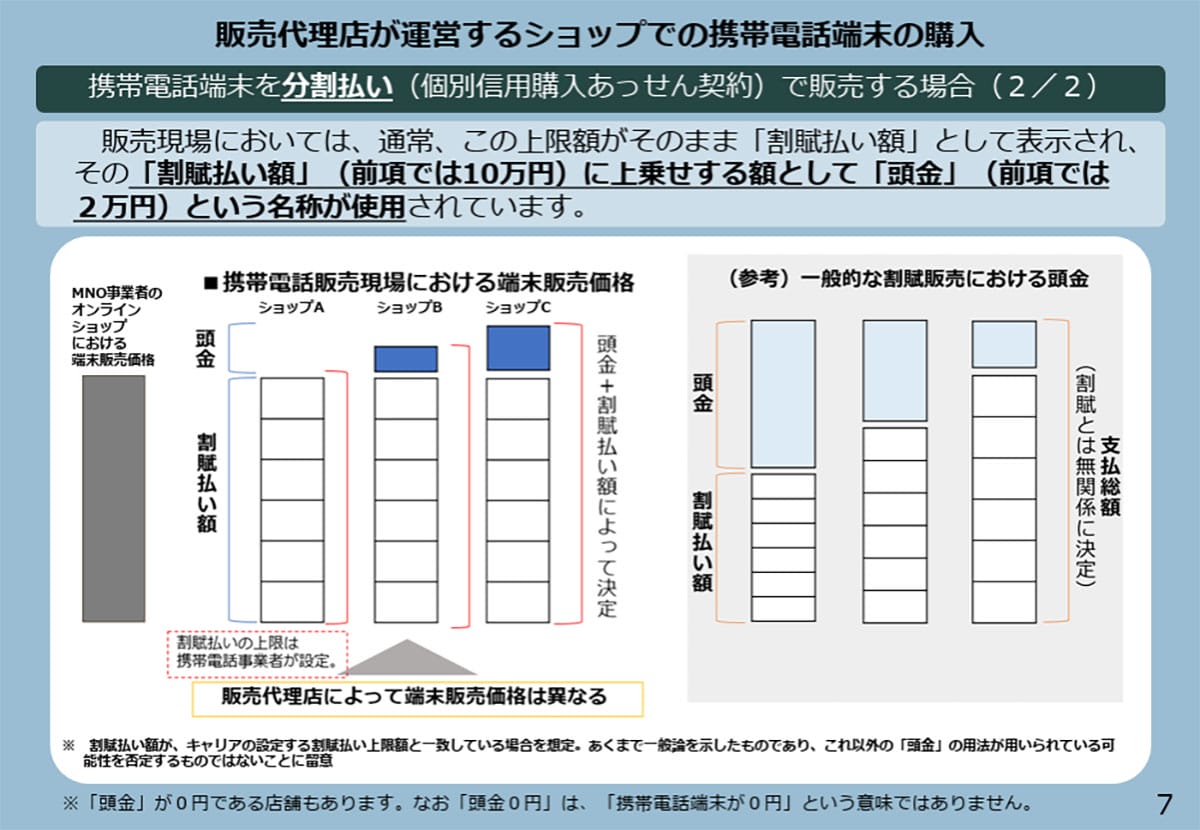

一方、携帯電話の販売現場における「頭金」は、これとは全く意味が異なる場合があります。

総務省は、一部の販売代理店が設定する「頭金」について、「『頭金』を支払うと分割払いの金額はそのぶん減るのでは」「『頭金0円』ならば端末がタダで手に入るのでは」といった理解は誤解である、と明確に指摘しています。

携帯電話業界で「頭金」と呼ばれるものは、店舗が独自に設定する手数料や利益の上乗せ分を指す場合が多いです。

つまり、本来の端末価格(分割払いの合計額)に加えて、店舗が独自に上乗せした金額を「頭金」と称して、契約時に別途支払いを求めているケースがあるのです。この場合、たとえ「頭金」として1万円を支払ったとしても、分割払いの元本は1円も減りません。本来の端末価格に1万円を上乗せしているだけであり、結果的に支払総額は割高になります。

この仕組みを理解していないと、「頭金0円」という表示を見て「端末が無料でもらえる」「非常にお得だ」と錯覚してしまいがちですが、それは単に「店舗独自の上乗せ手数料が0円である」ことを意味しているに過ぎないのです。

同じスマホでも価格が異なる理由

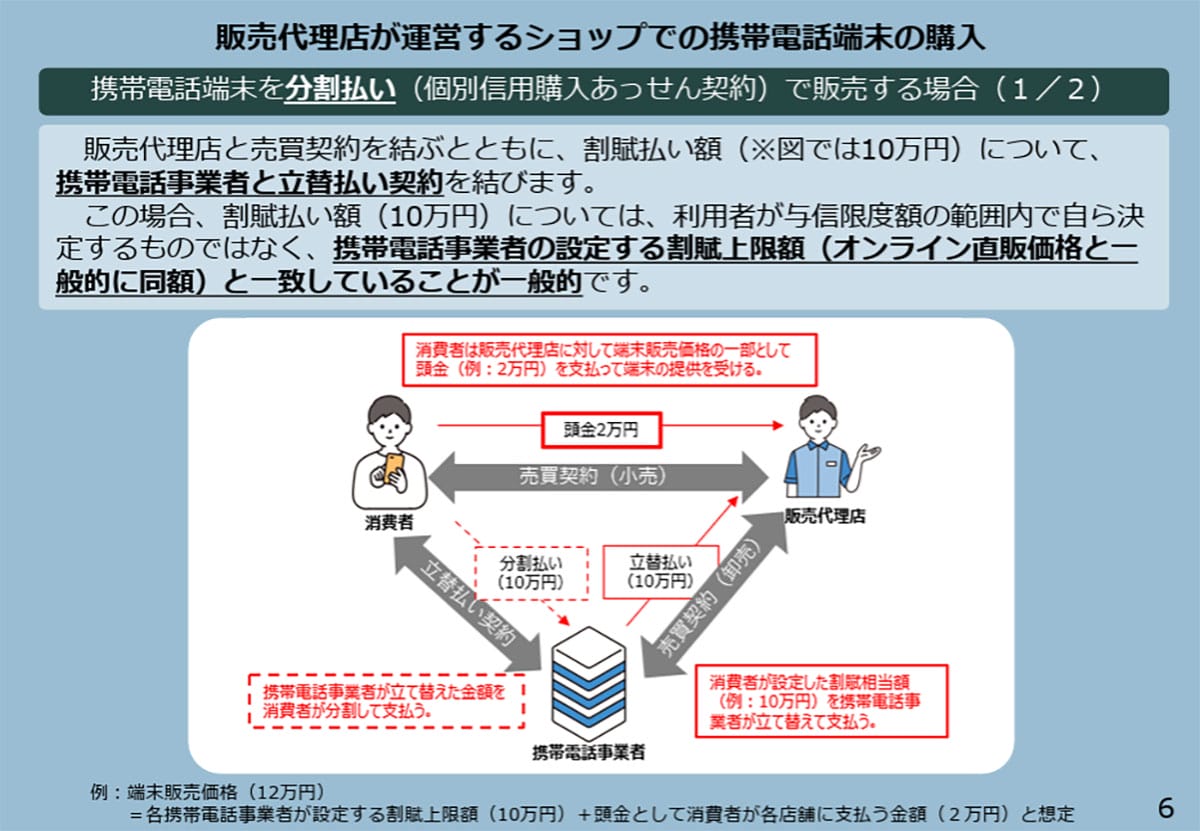

では、なぜこのような分かりにくい仕組みが生まれ、店舗によって価格が異なるのでしょうか。その背景には、スマートフォンの販売構造があります。

私たちがスマートフォンを購入する場所は、主に以下に大別されます。

・携帯電話事業者(キャリア)の直営店・オンラインショップ

・キャリアから委託を受けた販売代理店が運営する店舗(街のキャリアショップなど)

・家電量販店

・端末メーカーの直営店・ECサイト

このうち、特に価格差が生まれやすいのが、2と3の販売代理店や家電量販店です。総務省の説明によれば、販売代理店での端末価格は、①携帯電話事業者からの卸価格に、②代理店の利益などを上乗せして設定されています。

この②の「代理店の利益などの上乗せ分」こそが、いわゆる「頭金」の正体であり、その金額は各販売代理店が独自に設定できるため、店舗によって価格に差が生じるのです。

ある店舗では頭金を1万1000円に設定し、別の店舗では5500円に、あるいはキャンペーンで0円にするといったことが起こり得ます。

この事実を知らないまま、近所のショップの表示価格だけを見て「これが公式の値段だ」と思い込んでしまうと、知らず知らずのうちに数千円から数万円高い買い物をしている可能性があるのです。

知らないと損をする!「頭金」をめぐるトラブルの発生

このような携帯電話業界独自の商慣習は、消費者トラブルの大きな原因となっています。

最大の問題は、「頭金」という言葉が持つ一般的なイメージと、実際の使われ方との間に大きな乖離があることです。消費者は「頭金=ローン元本が減るもの」という一般的な前提で話を聞いていますが、店舗側は「頭金=独自の手数料」という業界の論理で販売を進めます。この認識のズレが、後々の「話が違う」というトラブルにつながるのです。

ケース1:「頭金」を支払ったのに、分割支払額が想定より高い

「頭金として2万円支払ったので、その分、月々の支払いは安くなるだろう」と考えていたが、後日明細を確認すると、端末の定価が満額で分割されており、支払総額が「定価+頭金2万円」になっていたことに気づくといったケースが発生する可能性があります。

ケース2:オプション加入で「頭金」を割引

「こちらのオプションに加入いただければ、頭金の1万円を割引します」と案内され、お得に感じて契約。しかし、不要なオプションの月額料金を数カ月間払い続けることになり、結果的に割引額以上の出費になってしまうケースが発生する可能性があります。

こうしたトラブルの背景には、消費者が仕組みを十分に理解していないことに加え、一部店舗における説明不足も指摘されています。総務省はこうした状況を問題視し、今後、携帯電話事業者や販売代理店に対して、「店舗ごとに端末販売価格が異なる旨の周知」や「端末販売価格及び支払総額の表示の明確化」を求める方針を示しています。

また購入する個々人も、「頭金」という言葉に惑わされず、最終的な「支払総額」がいくらになるのかを必ず確認することが求められていると言えるでしょう。

※サムネイル画像(Image:i viewfinder / Shutterstock.com)