一昔前は「格安SIMは繋がりにくい」というイメージがありましたが、今や大手キャリアでも「繋がりにくい」という声が多く聞かれるようになっています。

モバイル回線は今や「インフラ」と化しており、キャッシュレス決済や情報収集、コミュニケーションの多くをモバイル回線に頼る時代です。しかし、都心の繁華街や地下街、電車内などでスマートフォンの電波が弱まり、「繋がらない」と感じると、それがストレスになることもあるでしょう。

たとえば近年、最後発キャリアである楽天モバイルは、急速な基地局整備により通信品質を劇的に改善させてきました。とはいえ、サービス開始当初のイメージから「楽天モバイルは繋がりにくい」という印象を持つ人もまだいるでしょう。

そして冒頭でも触れた通り、「繋がりにくさ」はもはや楽天モバイルだけの問題ではありません。たとえばあくまで一例ですが、SNS上では「地下街だとドコモの回線が何も繋がらない」といった声が散見されるようになりました。 かつては「品質のドコモ」として、その繋がりやすさに絶大な信頼が置かれていましたが、現在では特定の条件下で他のキャリアを使っている友人の方が快適に通信できている、といった逆転現象も珍しくなくなっています。

これは、特定のキャリアが劣っているという単純な話ではなく、現代の通信環境が抱える複雑な課題を浮き彫りにしているのです。つまり、どのキャリアと契約していても、「繋がらない」リスクは常に存在し、その発生要因は生活空間そのものに潜んでいるのです。

今回は通信がインフラとなった現代に「大手キャリアでも繋がらない」事象が、無くなりそうで無くならない理由を見ていきましょう。

なぜモバイル回線は繋がりにくくなるのか?3つの根本的な理由

モバイル回線が繋がりにくい理由としては、地下街での減衰とプラチナバンドの限界、基地局の設置と調整、利用者の密集による通信混雑といった3つの理由が考えられます。

地下街での減衰とプラチナバンドの限界

コンクリートや鉄筋、断熱材などが使われている現代の建物は、電波にとって「見えない壁」となります。特に、地面の下に広がる地下街や地下鉄の駅構内は、屋外の基地局からの電波が非常に届きにくい環境です。

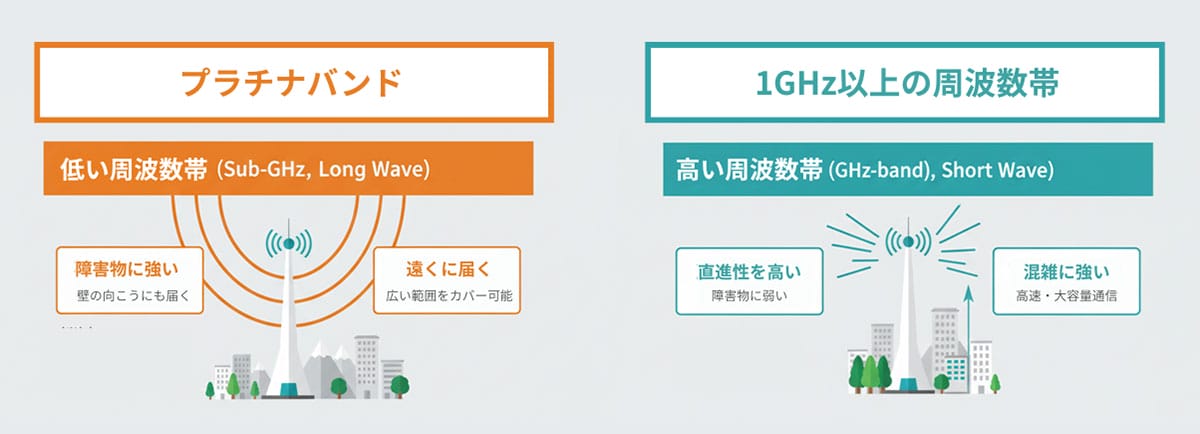

このような障害物に強い電波として、各キャリアは「プラチナバンド」と呼ばれる700MHz〜900MHz帯の周波数帯を整備しています。 プラチナバンドは、電波が障害物を回り込んで進む「回折」という性質が強く、屋内や地下にも比較的届きやすいのが特徴です。

しかし、いくらプラチナバンドとはいえ、その効果は万能ではありません。基地局からの距離や、周辺の建物の密集度によっては、やはり電波は弱まってしまいます。結局のところ、各社がどれだけきめ細かく基地局を配置しているかによって、繋がりやすさに差が出てしまうのが実情です。

基地局の設置と調整

基地局から発射される電波は、効率的に広範囲をカバーするため、基本的に下方向に向けて調整されています。そのため、高層ビルの上層階などでは、真下にある最寄りの基地局の電波が届かず、遠くにある別の基地局の弱い電波を掴み、通信が不安定になることがあります。

また通信キャリアは、限られた基地局で最大限のエリアをカバーするため、電波の角度や出力を常に調整しています(エリアチューニング)。 しかし、新しいビルが建設されたり、地形が変わったりすることで、それまで繋がっていた場所が急に電波の死角(不感地帯)になることもあります。

つまり、「通信の電波が弱いエリアが局所的に生じている」としても、その場所を狙って電波を届けることは、想像以上に技術的に困難なのです。

密集

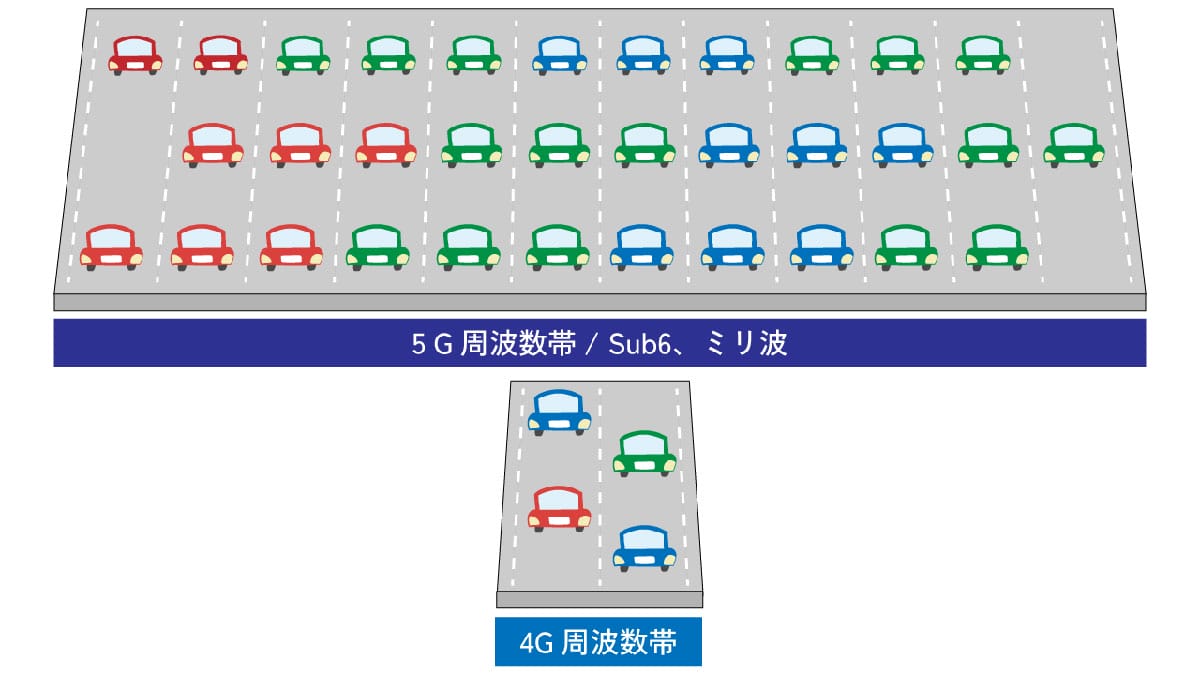

一つの基地局が同時に処理できるデータ量には上限があります。都心の主要駅、大規模イベント会場、満員電車内など、特定のエリアに利用者が殺到すると、一つの基地局にアクセスが集中し、その処理能力の限界を超えてしまいます。

その結果、アンテナは立っているのにデータが全く流れなかったり、通信速度が極端に低下したりする「パケ詰まり」と呼ばれる状態に陥ります。近年、特に都心部でドコモの通信品質低下が指摘されている背景には、5Gへの移行期における周波数帯の複雑な割り当てに加え、このトラフィックの急増が大きな原因の一つと考えられています。

5Gのカバレッジの不十分さや「遅さ」について

5Gサービスでは、カバレッジの不十分さが大きな課題となっています。 5Gの新しい周波数帯(ミリ波、Sub6)は、4Gよりもはるかに多くの基地局を高密度に設置しない限り、同等のエリアカバレッジを達成できません。ミリ波は理論値では20Gbpsに達する速度を実現できる一方で、非常に高い直進性を持ち、極めて減衰しやすい特性があります。

ビルや壁、人体、ガラス、さらには大気中の雨粒さえも電波を遮断・減衰させる原因となります。このため、ミリ波がカバーできる範囲は半径数十メートルから百メートル程度と非常に狭く、屋外のスタジアムや主要駅、特定の交差点といったピンポイントなエリア展開に限定されているのが現状です。

Sub6については、ミリ波よりは周波数が低く、障害物にも比較的強いため現在の5Gエリア展開の主力となっていますが、4Gで広く使われてきたプラチナバンドと比較すると、電波が遠くまで届きにくく、建物の奥まで回り込みにくい性質があります。 このため、ビルの内部や地下街では電波が弱まり、通信が不安定になりやすい傾向があります。

5Gのカバレッジ拡大と3つの特長(超高速、超低遅延、多数同時接続)を実現していくためには、低周波数帯から高周波数帯まで、幅広い周波数帯を活用することが重要とされています。

キャリア側での通信品質改善はどのように進んでいる?

もちろん、通信キャリアもこうした問題から目を逸らしているわけではありません。

NTTドコモでは、通信品質改善に300億円を投じることを発表し、全国約2,000カ所のエリアに加えて鉄道沿線でも集中的に対策を進めています。 2025年度には、前年をさらに増やす基地局設置計画を立て、第1四半期から計画を早めて推進しています。 また、2025年6月より、全国の5G基地局に、対応端末との間で送信電力アップを実現し体感品質を向上させるHPUE技術を順次導入しています。

また、KDDI(au)は、コールセンターやSNS上のつぶやき、さらにはログデータといった「お客様の声」を一元的に集約・分析し、改善策に繋げる専門部署を設け、ソフトバンクも、ビッグデータやAIを活用して通信品質が低下しているエリアを特定し、早期に対策を打つ仕組みを構築しています。

特に後発キャリアとしてエリア品質の向上を急ぐ楽天モバイルは、具体的な改善策を積極的に打ち出しています。その象徴的な例が、東京メトロでの通信品質改善です。

地下鉄のトンネル内では、「漏洩同軸ケーブル」という特殊なケーブルを線路の脇に張り巡らせることで、走行中の電車内に電波を届けています。楽天モバイルは、この設備で利用する周波数の「帯域幅」を、従来の5MHz幅から4倍の20MHz幅へと拡張する工事を進めています。

道幅が広ければ、より多くの車がスムーズに流れるように、帯域幅を広げることで、一度に処理できるデータ量が格段に増え、通信速度の向上や混雑の緩和が期待できます。同社は2026年3月末までに東京メトロ全線での対策完了を目指しており、地下空間での快適な通信環境の実現に力を入れています。

「繋がらない」事象にユーザー側でできる対策とは?

今やモバイル回線は、単なるコミュニケーションツールではなく、決済や行政手続きにも使われる重要な社会インフラです。通信キャリアには、あらゆる場所で安定した通信を提供するという社会的責務があり、そのためのエリア対策を積極的に、そして継続的に行っていく必要があります。

しかし一方で、ユーザー側も、モバイル通信が万能ではないという現実を理解しておく必要があります。技術的な制約やコストの問題から、すべての場所で100%の通信品質を瞬時に実現することは困難です。電波は有限であり、利用者の集中という予測しにくい要因にも左右されます。

そこで大切になるのが、モバイル回線に過度に依存しすぎない「賢い付き合い方」です。

たとえばキャッシュレス決済が主流になっても、通信障害やスマートフォンのバッテリー切れに備え、数千円~数万円程度の現金を持っておくと安心です。QRコード決済だけでなく、通信が切れていても利用できることが多いタッチ決済(NFC)やクレジットカードを併用するのも有効な対策です。

また仕事などで常時接続が必須な場合は、異なるキャリアのモバイルルーターやeSIM副回線を併用すれば、通信トラブル時のリスクを分散でき、安心感も高まります。

※サムネイル画像は(Image:Tada Images / Shutterstock.com)