外出時に欠かせないモバイルバッテリーだが、最近は発火事故が相次いでいる。駅などでも、「バッテリーの発火事故が多くなっています」といった注意喚起のアナウンスを耳にする機会が増えました。

たとえば10月9日にはANAの国内線でモバイルバッテリーから煙が出るというトラブルが発生。その際は水をかけて鎮火し、発火には至らなかったが、9月25日未明には杉並区のマンションでスマホが充電されていたモバイルバッテリーから出火し、火災が発生しました。

相次ぐ発火事故を受け、Ankerは10月21日にモバイルバッテリーやスピーカーの自主回収を発表。ほかにも、シャオミが9月2日にモバイルバッテリーの自主回収を発表するなど、メーカー側の対応も求められている。

この記事では、多発するモバイルバッテリーの事故の背景にある問題、特に消費者に届いていないリコール情報の現状を掘り下げます。

気づかれない「モバイルバッテリー製品のリコール」

独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)によると、モバイルバッテリーを内蔵した製品のリコールは、2020年から2024年にかけて360件以上とのこと。さらに、直近3年間だけでリコール対象となったモバイルバッテリー製品が約59万台となっています。

実際に発生したモバイルバッテリーの発火事故は、製品の設計や製造上の欠陥が原因となっていることが多く、メーカー側は対象製品の回収・交換を行うリコールを行います。

しかし、問題なのは、その情報が必ずしもすべてのユーザーに届かないことです。

その理由のひとつとして挙げられるのは、購入から時間が経ち、ユーザーがどのメーカーのどの製品を使っているか正確に把握できていないこと。さらに、メーカーのウェブサイトで告知されても、ユーザーが自らその情報を探しに行かない限り、目に触れる機会がほとんどないことも理由として挙げられます。

製品購入時にユーザー登録をしていなければ、メーカーから直接通知が届くことはないでしょう。そのため、発火事故の中には、利用者がリコール情報に全く気づかないまま製品を使い続けたことが原因であるケースもあると考えられます。

リコールの回収率について

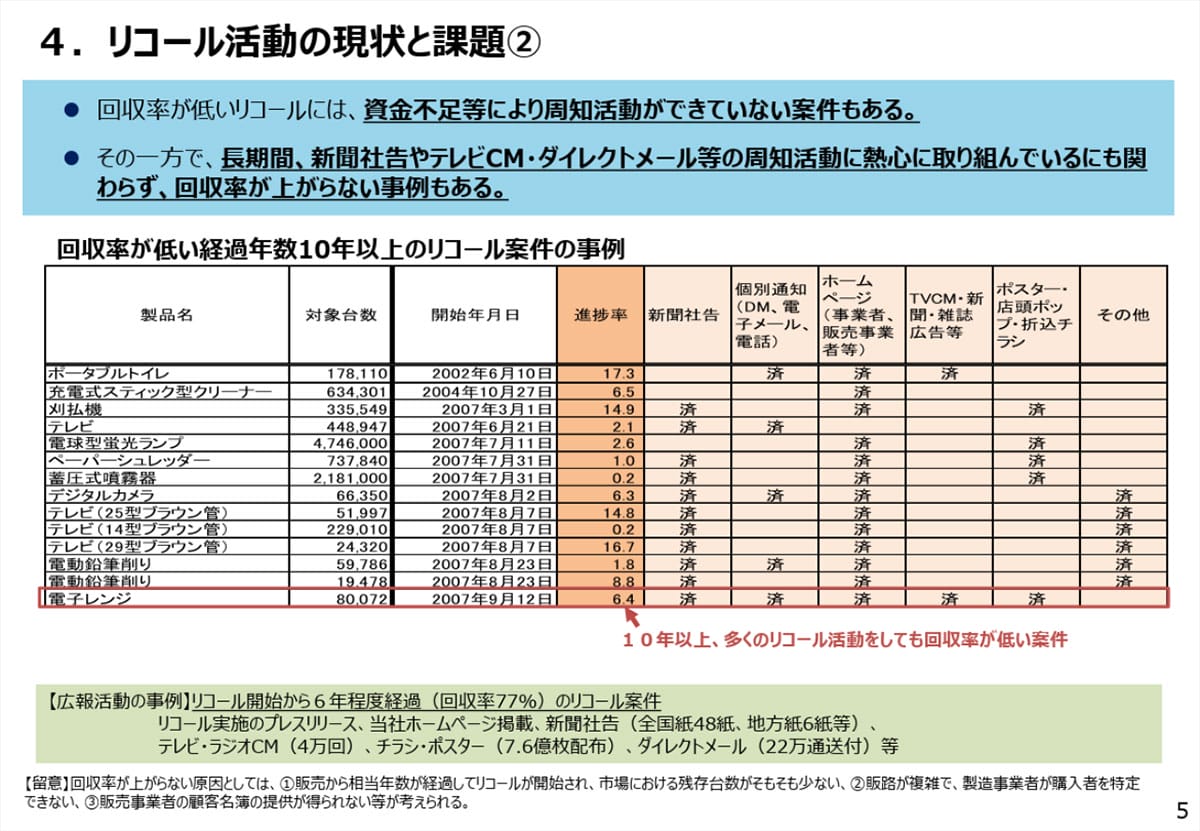

平成30年にまとめられた経済産業省による資料「リコールの効率向上に向けて」によると、リコール案件全般(※注:モバイルバッテリーに限らない)の回収率は「0~20%」と低水準のものと、「80~100%」の高水準のものに二極化していることがうかがえます。

回収率が20%以下のまま、10年以上経過したリコール案件も少なくない。その要因には「資金不足等により周知活動ができていない」などが挙げられます。

発火事例が報告されているモバイルバッテリー製品が、仮にリコール開始から10年以上経過しても回収されていない製品は、発火リスクが高いと考えらます。回収率の徹底的な向上や、危険性がある製品の適切な処分方法の周知は急務であると言えます。

ユーザーができる最低限の自衛策

自分がモバイルバッテリーの発火事故を起こさないために、最低限できる自衛策を知っておくことが大切です。

PSEマークの確認

モバイルバッテリーは電気用品安全法の規制対象であり、国が定めた技術基準に適合した製品にのみ「PSEマーク」の表示が義務付けられています。このマークがない製品は、日本の安全基準を満たしていない違法な製品であり、論外です。特に、安価な海外製品をインターネット通販で購入する際は注意が必要で、PSEマークの表示を必ず確認すべきです。

信頼できるメーカーと販売店を選ぶ

リコールが発生した際に誠実な対応が期待できるかどうかも、メーカー選びの重要な指標になります。実績のある国内メーカーや、世界的に評価の高い大手ブランドの製品は、一般的に品質管理や安全設計への意識が高いです。また、万が一の際に補償や問い合わせがしやすい、正規代理店や信頼できる販売店から購入することも重要です。

使用中の「異常サイン」を見逃さない

充電中や使用中に、カイロのように温かくなるレベルを超えて「熱い」と感じる場合や、製品そのものが膨張している場合、それらはバッテリー内部で異常事態が起きている証拠です。決して「まだ使えるから」と安易に考えず、重大な事故に至る前の警告だと捉える必要があります。

モバイルバッテリー製品の処分方法の「複雑さ」という壁

モバイルバッテリーに内蔵されているリチウムイオン電池は、エネルギー密度が高く、衝撃や圧力によって発火・爆発する危険性があるため、決して一般の家庭ごみ(可燃ごみ・不燃ごみ)として捨ててはなりません。

ここで多くの人が「壁」に直面します。それは「手元にある処分対象のモバイルバッテリー製品を、どうやって捨てればいいのか分からない」という問題です。

たとえば家電量販店の中には、自社製品か否かを問わず、店頭でモバイルバッテリーを回収してくれるところもあります。しかし、すべての店舗が対応しているわけではなく、店舗によって回収条件が異なる場合もあります。

問題なのは、これらの処分方法が全国で統一されておらず、完全に「縦割り」であることです。ある自治体では特定の施設に持ち込まなければならず、別の自治体では協力店の回収ボックスへ。お店に持ち込むにしても、バッテリーの状態(膨張や破損の有無)によっては回収を断られるケースもあります。このように、処分方法が自治体やお店によってバラバラで分かりにくいため、多くの消費者が途方に暮れてしまうのです。

最大の問題は、やはり処分方法の分かりにくさにあります。自治体や事業者によってバラバラで、完全に縦割りとなっている対応を改め、全国どこでも、誰でも、簡単に、そして安全にバッテリーを処分できる統一的な体制を構築するべきです。

たとえば「リチウムイオン電池の回収の日」を「燃えないごみの日」などと同様に設け、ゴミステーションのコンテナに入れられるようにすることは一案です。

たとえば群馬県大泉市では、リチウムイオン電池を捨てるときは資源の日にオレンジ色のコンテナに出すよう公式ホームページ上で呼びかけ。また、高崎市でも同様に資源物の収集日に赤いコンテナに出すように呼びかけています。とはいえ、すべての自治体が同様の基準で運用しているという段階にはまだ遠く、一層の「回収の分かりやすさ」と「周知」が求められるでしょう。

モバイルバッテリーを扱う際には常に発火の危険があると思っていても過剰ではありません。まずは落下させないことが大切。また、持ち歩く際には耐火性の高いポーチに入れることもおすすめです。

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)