職場環境において、上司の態度や行動は部下の働きやすさやモチベーションに大きな影響を与える。どの業界も人材不足が叫ばれている今、できるだけ働きやすい職場を作りたいとどんな上司も考えているだろう。ところが部下を疲れさせる上司には共通する特徴があり、それが職場全体のパフォーマンス低下につながることが明らかになった。その特徴と職場への影響について詳しく解説する。

部下を疲れさせる上司は指示があいまい、一貫性がないこと

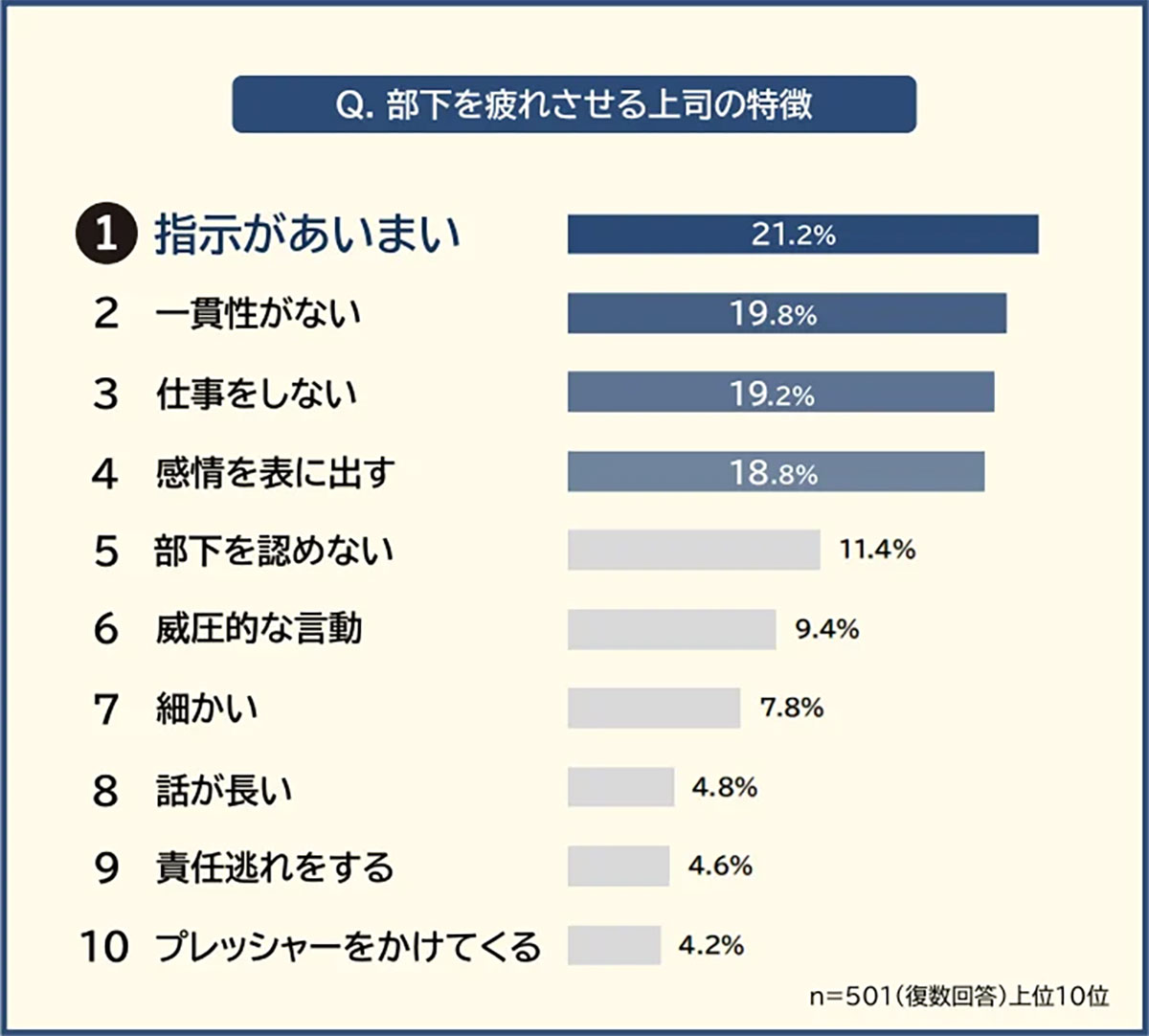

エミリスは、働いている男女501人にアンケートを実施。部下を疲れさせる上司の特徴をランキング形式で発表した。

1位は「指示があいまい」(21.2%)。具体性に欠けた指示は部下を混乱させ、業務効率を低下させる。例えば、「機械の使い方は見ればわかるから」といった大雑把な説明では、部下は試行錯誤を強いられ、結果的にやり直しが発生することも多い。

2位は「一貫性がない」(19.8%)。指示内容が頻繁に変わる「朝令暮改」やダブルスタンダードな態度は、部下に徒労感を与える。これにより、時間と労力が無駄になるだけでなく、上司への信頼も損なわれるだろう。

3位は「仕事をしない」(19.2%)。業務を部下に丸投げする上司や、自身の能力不足でチームをまとめられない上司も部下にストレスを与える要因となる。4位は「感情を表に出す」(18.8%)。イライラした態度や気分屋な振る舞いは、部下に心理的負担を強いる。報告や相談のタイミングを見計らう必要があり、業務が円滑に進まなくなる。他には「威圧的な言動」(例:大声で怒鳴る)が挙がっている。こうした態度は部下の緊張感を高め、ストレスや萎縮につながる。

こうしてみると、部下を疲れさせる上司の問題は「仕事や上司としての能力不足」と「人間性」の二つに大別される。特に後者の場合は、改善が難しく、部下には長期的なストレスとなっているかもしれない。

上司のやるべき配慮は、相談しやすい環境づくり

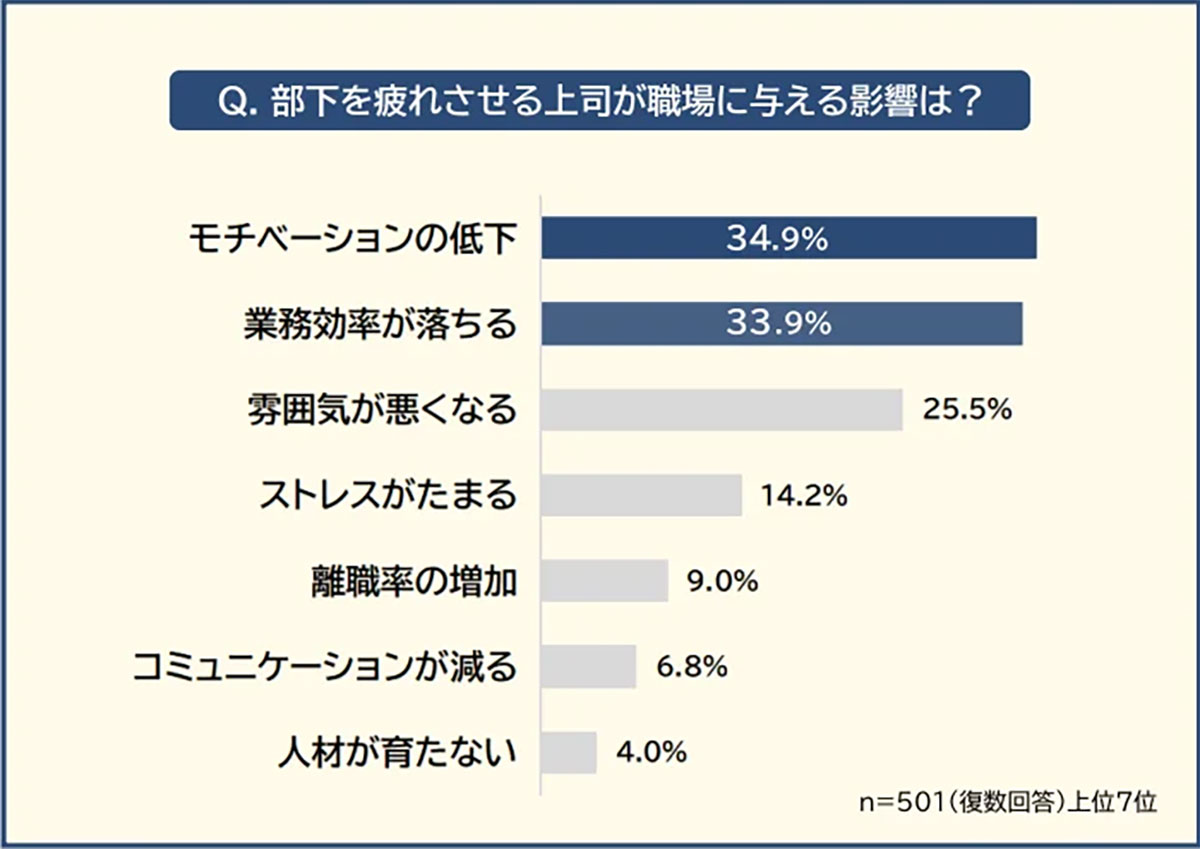

部下を疲れさせる上司がいる職場では、どんな悪影響が生じているのだろうか。

1位は「モチベーションの低下」(34.9%)。指示の不明瞭さや一貫性の欠如によって徒労感が増し、「自分でなくてもいい」という無力感につながっているようだ。

2位は「業務効率の低下」(33.9%)。質問しづらい雰囲気や頻繁な指示変更があると、作業効率が悪化する。3位は「職場の雰囲気悪化」(25.5%)。2位にも関連しているが、威圧的・感情的な態度は同僚間にも不和を生じさせ、社員同士で協力しようという雰囲気が醸成されない。

一つの問題が他の問題を引き起こし、さらに離職率も高くなるため、人材流出という悪循環となってしまうかもしれない。

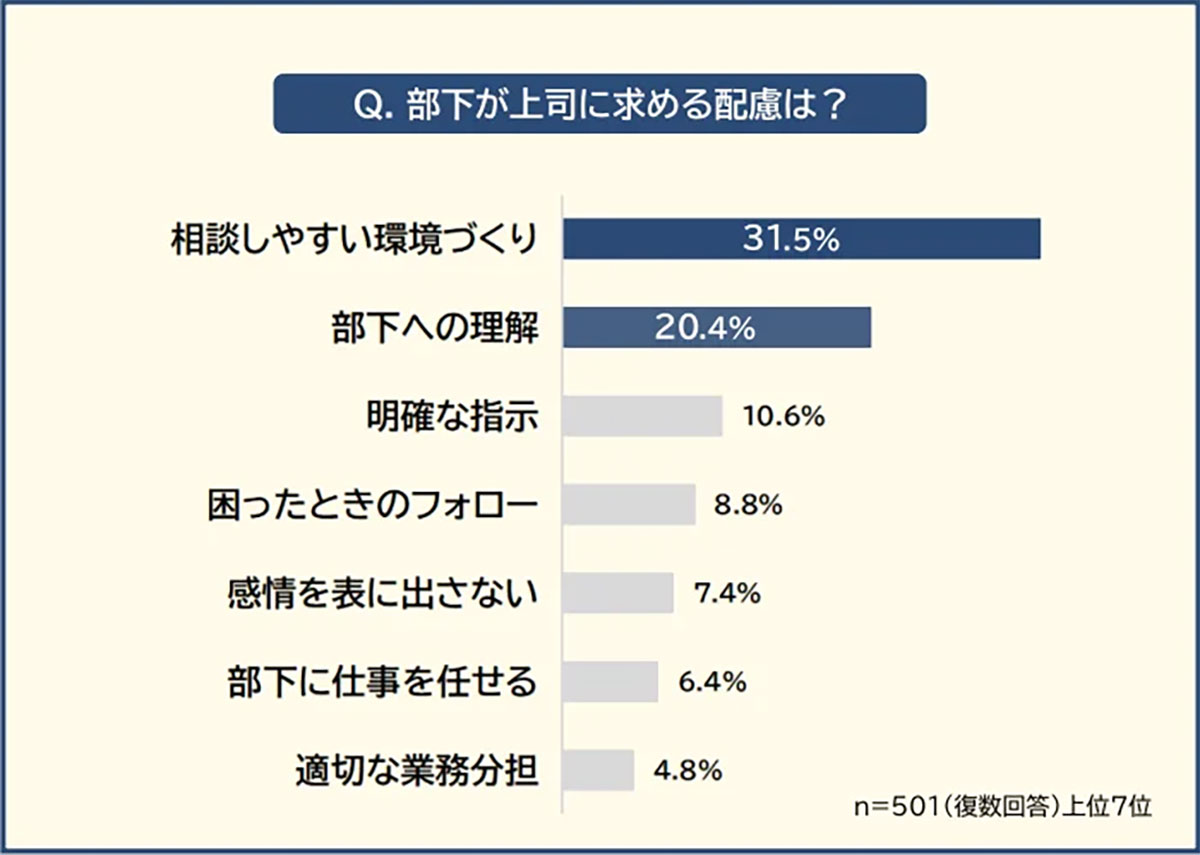

一方で、部下が理想とする上司像はどのようなものだろうか。1位は「相談しやすい環境づくり」(31.5%)、2位は「部下への理解」(20.4%)と、部下に寄り添う姿勢が求められているようだ。また、4位にも「困ったときのフォロー」(8.8%)が挙がっており、適切なタイミングで助け舟を出すことで、安心感を与えるようだ。

いかがだろうか。これらは「任せつつも見守る」というバランス感覚と密接に関係している。部下一人ひとりの能力や性格に応じた柔軟な対応こそが重要だと肝に銘じたい。

出典:【株式会社エミリス】

※サムネイル画像(Image: Danishch / Shutterstock.com)