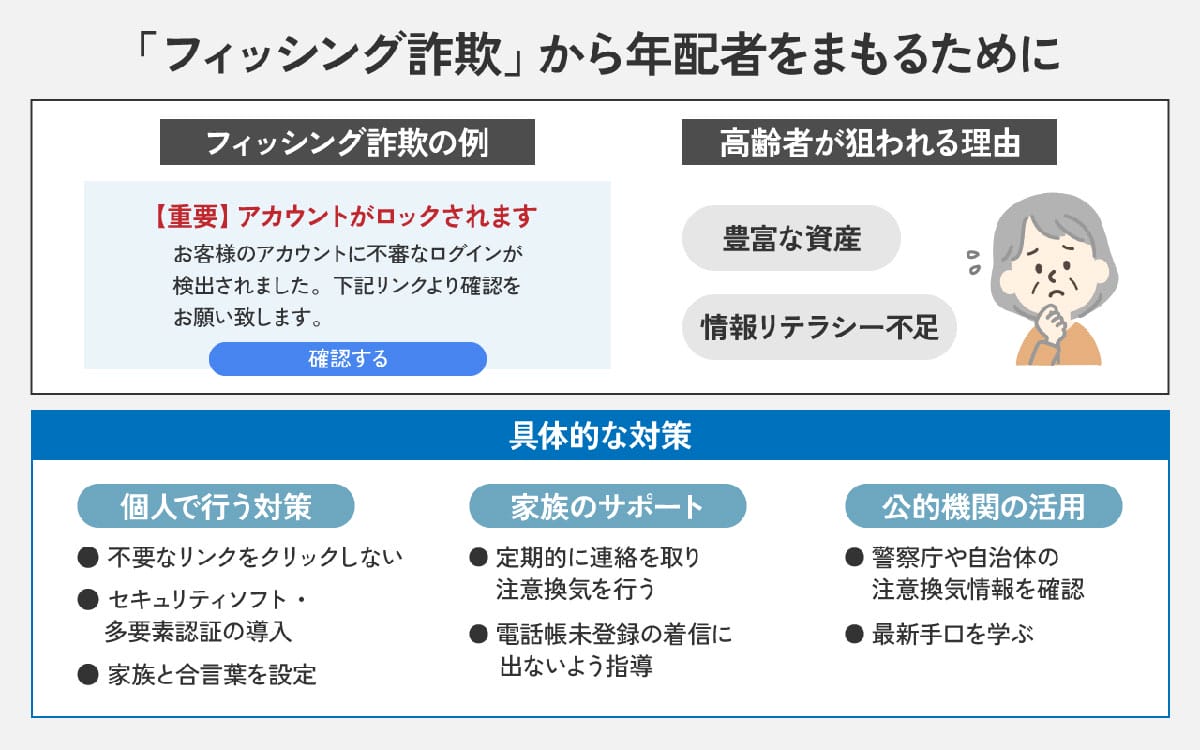

「あなたの口座に不正アクセスがありました」「セキュリティ対策のため、至急情報の更新をお願いします」、SMSやメールでこういったメッセージを受け取ったことはないでしょうか。これらは典型的なフィッシング詐欺の手口です。手法は巧妙化し、その被害は年々増加しています。

特に年配の方々がターゲットになるケースが多く、一度被害に遭うと取り返しのつかない事態になることも少なくありません。

ではそもそもフィッシング詐欺はなぜ年配の方を狙うのでしょうか。また具体的にどのような対策を取れば、身を守ることができるのでしょうか。詳しく解説します。

フィッシング詐欺の手口の多様化

近年のフィッシング詐欺は年々手口が巧妙化しています。

まず従来のフィッシング詐欺は、「いかにも詐欺メール」という怪しい文体が特徴的でした。しかし近年はAIを悪用し、自然な文章のフィッシングメールを作成する事例が増加しています。つまりフィッシング詐欺で使用されるメールそのものの文章品質や「信頼できそうな印象」が底上げされています。

こうした「メール品質」の向上に加え、近年はSMSの併用が目立ちます。SMS(ショートメッセージサービス)を使い、偽サイトへ誘導するスミッシングと呼ばれる手法です。暗号化が不十分なため、詐欺集団の標的となるケースが急増しており、二要素認証などの対象から「SMS」を外す企業も増加しています。

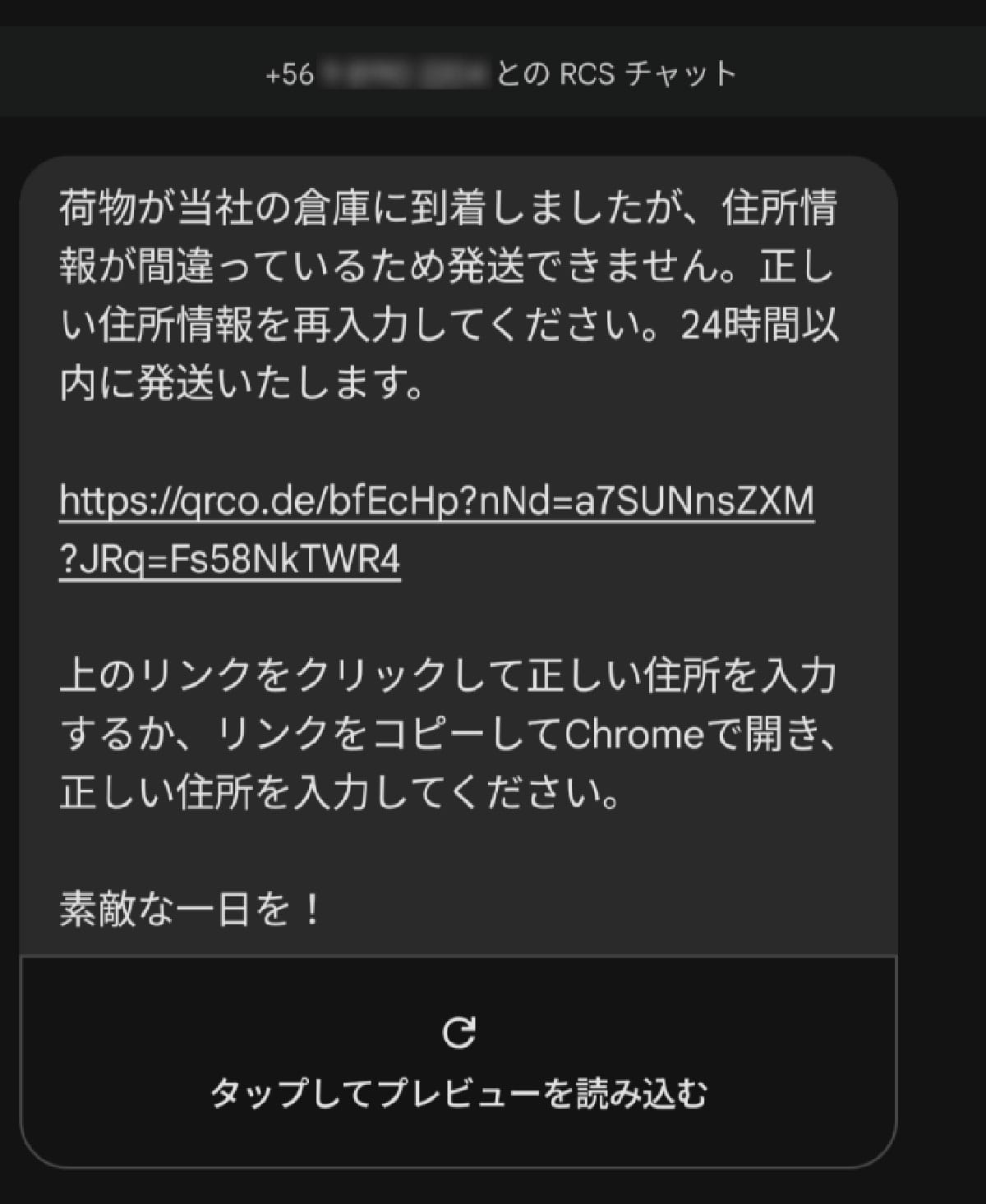

実際に筆者のSMSにも、「住所情報が間違っているため発送できない」というSMSが届いたことがありました。筆者の場合はURLに見覚えがなかったため、リンクを踏まずに済みましたが、たとえば「URLの文字列が有名通販サイトとほぼ同等のものである」などより巧妙な手口が使われている場合、URLを踏んでしまった可能性もあります。

なぜ「フィッシング詐欺」は年配者を狙うのか?

こうしたフィッシング詐欺では「年配者」がターゲットとなるケースが残念ながら多く見られます。

その要因にはまず年配の方は、保有資産が若年層より一般的に多いことが挙げられます。

加えて年配者はインターネットやデジタル技術に慣れていないことがまだまだ多く、偽のメールやSMS、ウェブサイトを見分けるのが難しい場合があります。たとえば、URLの微妙な違い(例:「amazon.co.jp」と「amaz0n.co.jp」)に気づきにくい傾向があります。

もっとも長年、インターネット詐欺の危険性について各メディアで報じられてきたことで「明らかに怪しい詐欺メール」などの被害に遭う方は少なくなりつつあるでしょう。しかし詐欺の手口自体も巧妙になり、信頼性のある大手企業や有名ブランド、警察などを騙る詐欺では被害者がまだまだ増え続けているのも実情です。

騙されないための具体的な対策

主な対策は以下の通りです。

URLを安易にクリックしない

電子メールやSMS内のリンクを安易にクリックせず、公式サイトをブックマークしたり、公式アプリを活用するなどして、正しいサイトに接続するように心がけると良いでしょう。

異常に安い価格に注意

オンラインショッピングで「安すぎる商品」は詐欺の可能性があるため、購入前に公式サイトで定価を確認しましょう。「アウトレットモール」などをうたい文句にして、定価の8割引や9割引の商品を大量に取り揃えて集客し、会員登録を通じて個人情報を詐取することを狙うサイトもあります。

ワンタイムパスワード(OTP)を設定

3D Secureなどの追加認証を使うことで、クレジットカード情報の保護を強化します。これにより、不正利用のリスクが低減します。

メールの送信元を確認し添付ファイルやリンクを開かない

送信元アドレスやヘッダー情報を確認し、公式ドメインからのメールか否か確認しましょう。フリーメールや「amazon.co.jpではなく、amazon.coからのメール」など正しくないドメインのメールは開かずに削除しましょう。

同様に信頼性が低いメールの添付ファイルやリンクは開かないこともおすすめします。

家族が行うべきサポートとは?

年配者がフィッシング詐欺の被害に遭わないためには、家族のサポートが欠かせません。まず、日頃からインターネットやスマートフォンの使い方について一緒に確認し、不審なメールやSMSが届いた場合は必ず家族に相談するように促しましょう。また、定期的に連絡を取り合うことも大切です。

万が一被害に遭ってしまった場合は、速やかに金融機関や警察、消費生活センターなどに相談し、被害拡大を防ぐ対応を取ることが重要です。

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)