政府が取り組む教育の情報化を推進するGIGAスクール構想に伴い、小中学校でもタブレットやパソコンを1人1台配備し、それらを活用した授業が実施されるようになった。では、家庭において情報機器の利用状況はどれくらい進んでいるのだろうか。モバイル社会研究所では、2024年11月に全国の小中学生とその保護者1,300組を対象に「2024年親と子の調査」を実施したので見ていこう。

タブレットやパソコンの利用状況 約6割が「宿題」で活用

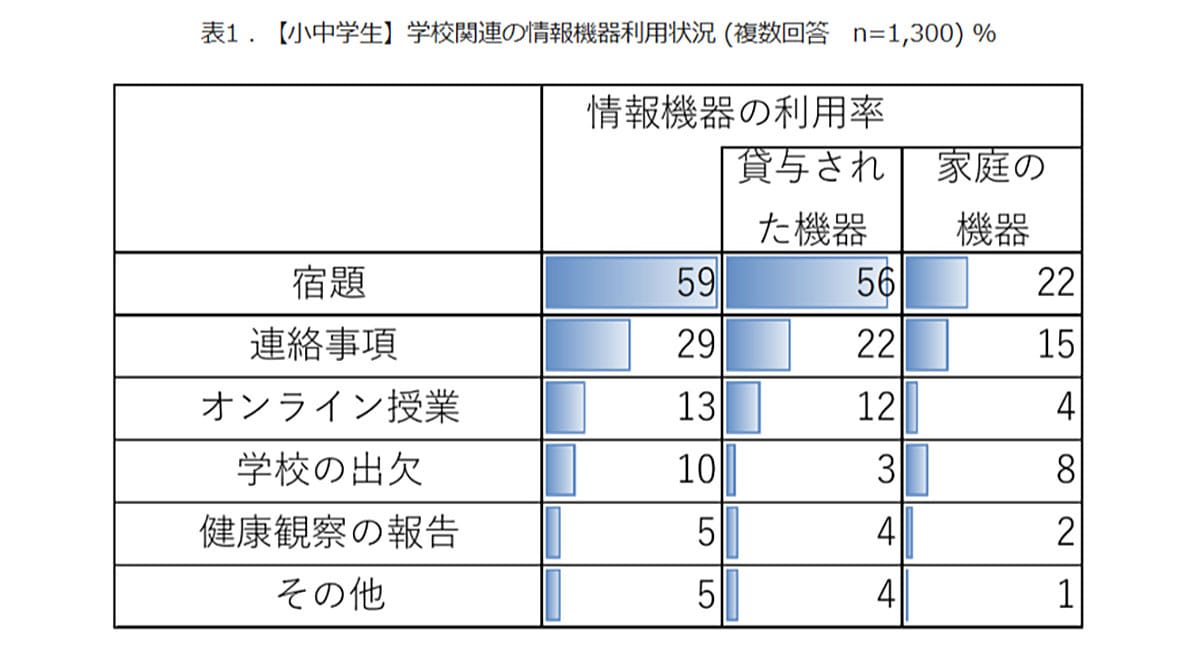

小中学生は、家庭においてどういったことでタブレットやパソコンを利用しているのだろうか。調査によると、最も多かったのが「宿題」59%であり、その大半が学校から貸与された情報機器を使用していることが判明した。そのほか「連絡事項」29%、「オンライン授業」13%、「学校の出欠連絡」10%となった。

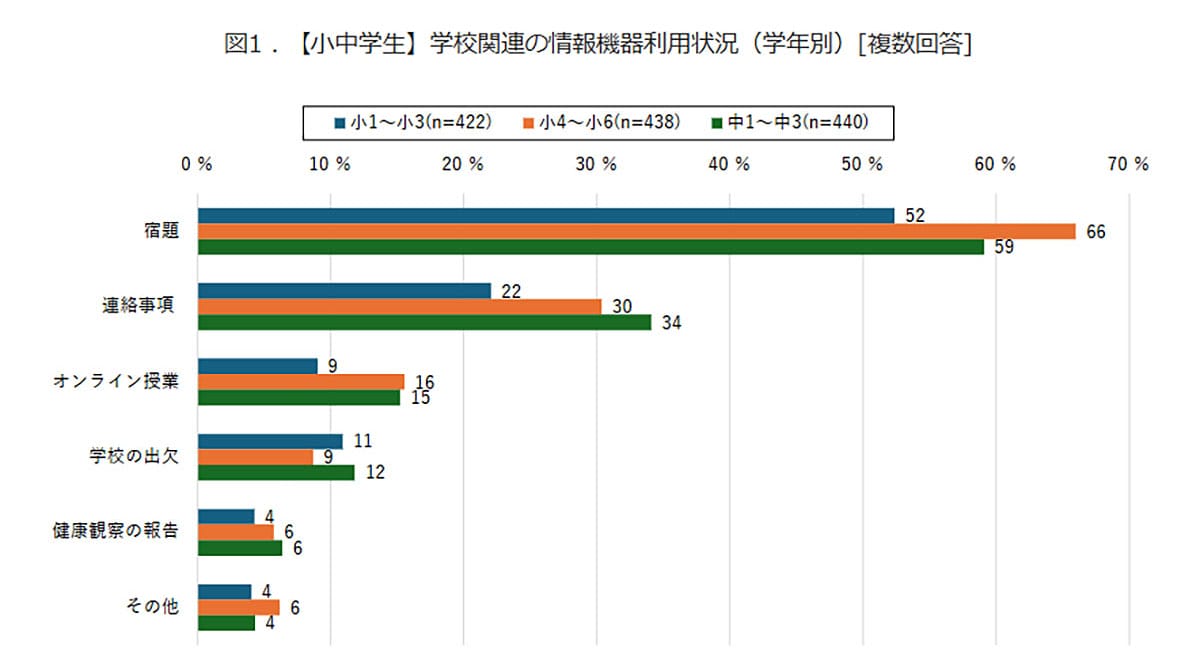

学年別に利用状況を見てみると、「宿題」で情報機器を利用する中で、小学4年生から小学6年生が66%で最多、次いで中学生59%、小学1年生~3年生52%、「連絡事項」においては中学生が34%で最多、次いで小学4年生~6年生30%、小学1年生~3年生22%という結果になった。

※いずれも複数回答可。貸与された機器と家庭の機器、両方使用している場合あり

学校のオンライン授業の実施率は減少傾向に

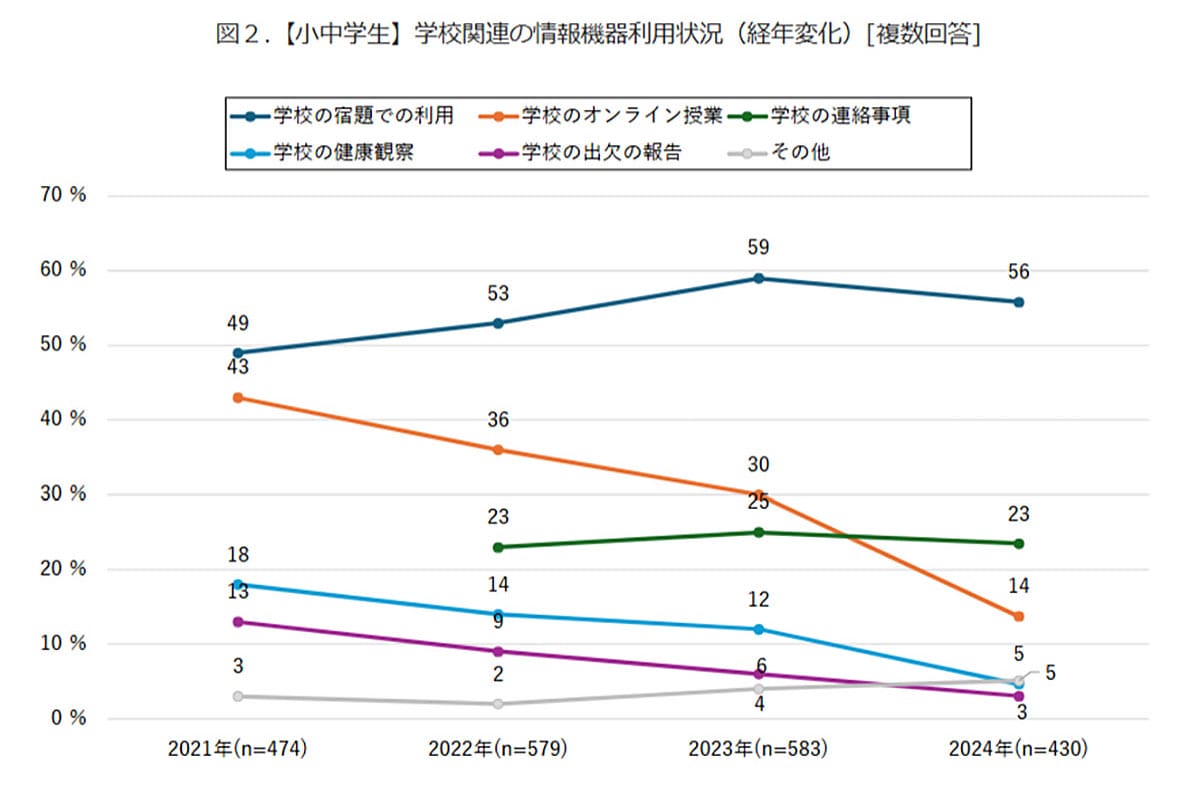

関東における2021年から2024年までの期間、情報機器の利用推移を見ていくと、学校の宿題で利用した推移は一定して50%以上となっているが、学校のオンライン授業が2021年には40%を超えていたが2024年には14%まで減少していることが目立って浮き彫りになった。新型コロナウイルスの影響が薄れたことが示唆される。オンライン授業が浸透しない原因として、学校の環境や教員のスキルによって差が生じることや、学生の反応がわかりづらいこと、学生の集中力の維持など、いくつか課題がありそうだ。それでも悪天候などで登校できない場合に、オンライン授業は有効である。教育DX時代において、オフラインの授業とオンラインの授業をハイブリッドで取り組めるように、環境整備をしておくことが求められるかもしれない。

出典:【モバイル社会研究所】

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)