「私はひっくり返しても『6』に誤読しないように工夫されているタイプの『9』が好きなひとです(現代だと意外と少なめ)」

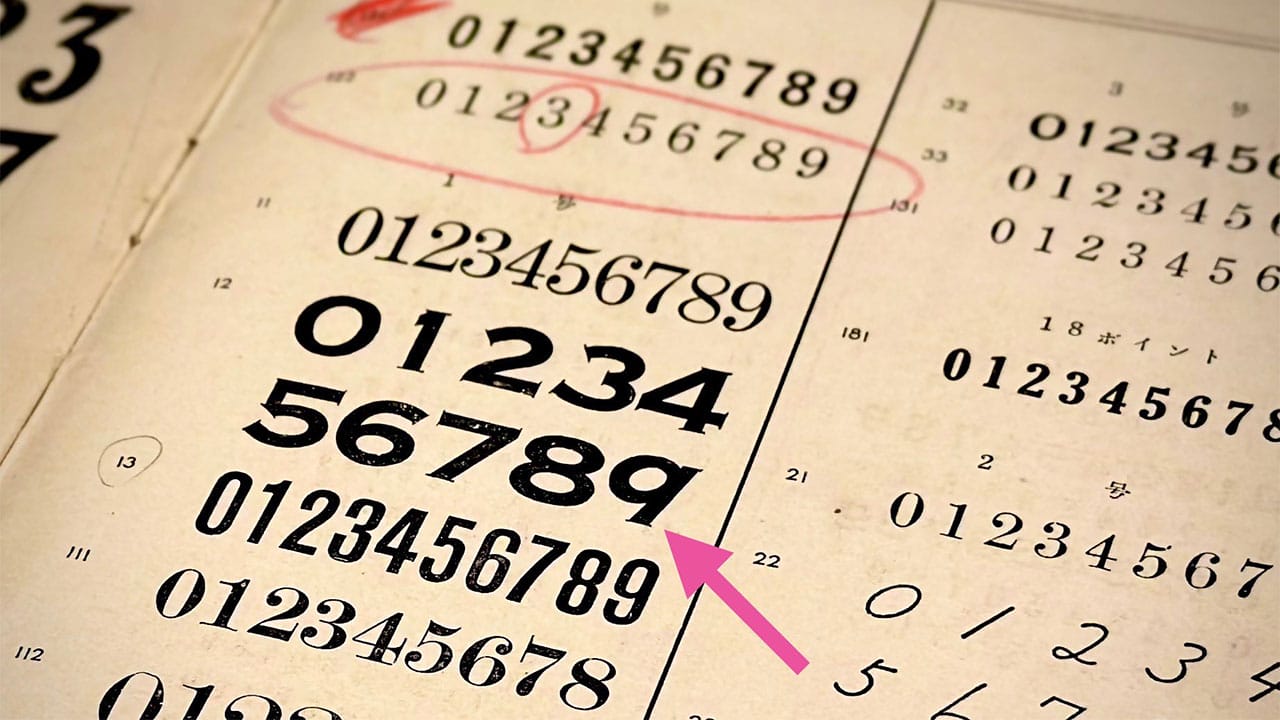

X(旧Twitter)にて、書体讃歌(@typeface_anthem)さんが投稿したこの一文と、添付された画像が話題となった。そこには、さまざまな書体の数字がずらりと並び、なかでも太字の「56789」の列に注目が集まった。矢印で指されている「9」は、下部のふくらみがしっかりと強調されており、上下を反転しても「6」と見間違えることはない。

こうした「誤読されない数字」の設計は、かつては印刷物や公共サインにおいて重視されてきたが、スマートフォンが日常の主要デバイスとなった現代では、その重要性がさらに増している。

スマホ画面上の「数字」は命に関わる

スマホで表示される数字は、日々の生活においてさまざまな場面で利用されている。以下はその一例である。

・パスコードやロック解除画面

・SMSやアプリで届くワンタイムパスワード

・オンライン決済でのセキュリティコード入力

・航空券・新幹線などの予約番号や座席番号

・銀行振込時の口座番号や金額

これらはすべて「一字違えば大問題」になり得る。特に高齢者や視力に不安のある人、また画面を瞬時に見て操作しなければならない場面では、「9」と「6」の見分けがつきにくいフォントはストレスやミスの原因となる。

デザイン上、上下対称に近い「9」と「6」は、フォントによっては非常に似通っており、上下反転するとまったく区別がつかないこともある。実際、標準的なサンセリフ体のフォントでは、スマホの小さな画面で見ると誤認しやすい。

書体讃歌(@typeface_anthem)さんが好むような「6とは違う形状の9」こそ、現代に必要な書体設計といえるのではないか。

誤読を防ぐ「数字の形」にもっと注目を

添付画像には、フォントの見本帳のようなものが写っており、同じ数字でもフォントごとに形状やバランスが異なることがわかる。その中で指摘されている「9」は、極端な話、上下を逆にしても「6」とはまったく別物に見える設計である。下側がふくらみ、起点となる線も斜めに入り、明確に差を出すよう工夫されている。

このようなフォント設計は、昔の書体(特に活版印刷時代やサイン用途)では珍しくなかった。誤読や読み間違いを防ぐことが命題だったからだ。

しかし現代のデジタルフォントでは、「見た目の美しさ」や「統一感」「ミニマルさ」が優先され、形状の個性や実用性が後回しにされがちである。その結果、「どの数字も同じような形に見える」という状況が生まれている。

数字フォントにおいては、均一性よりも「誤読されないこと」が第一であるべきだ。特にスマホUIでは、一目見て「9」とわかることが重要だ。スタイリッシュであっても誤認されやすいデザインは、日常的に使うには向かない。

好みの「9」を選ぶ自由と責任

書体讃歌(@typeface_anthem)さんの投稿は、単なるフォント談義にとどまらない。そこには、「数字ひとつにも美学がある」「誤読されないこともデザインの責任である」といった思想が含まれている。

現代では、アプリやSNSの投稿でもフォントが選べる場面が増えてきた。Android端末ではシステムフォントを変更することも可能であり、iPhoneでも一部のキーボードアプリを使えば、数字の見た目を調整することができる。

たとえば、以下のような選択が可能だ。

・太めのセリフ体で数字をくっきり表示する

・手書き風フォントを使って、数字にニュアンスを与える

・OCRフォントのように機械的な視認性を最重視する

こうしたフォント選びを通じて、自分自身の「読みやすさ」や「安心感」を優先することも、スマホ時代の賢い付き合い方といえるだろう。

数字ひとつにこだわる姿勢は、日々の情報社会において、思考の柔軟さと深さをもたらしてくれる。スマホという小さな画面の中でも、「見間違えない」安心感は、日々の暮らしの中で静かに大きな価値を持っている。

私はひっくり返しても「6」に誤読しないように工夫されているタイプの「9」が好きなひとです(現代だと意外と少なめ) pic.twitter.com/tf6buUX1cJ

— 書体讃歌 (@typeface_anthem) August 2, 2025

※サムネイル画像(Image:「書体讃歌(@typeface_anthem)」さん提供)