中高生のスマホ依存、ネット依存は、学業への集中力低下や生活習慣の乱れ、精神的な不調を引き起こすなど、深刻な社会問題となっている。そこでNOLTYプランナーズは、紙の手帳を使うことによって、時間管理や学習習慣に与える影響について調査を実施した。手帳を使った場合、使っていない場合、それぞれどのような変化が見られたのかチェックしていこう。

手帳を使うことで子ども自身が時間の使い方を意識するように

NOLTYプランナーズは、2025年8月、中高生の子どもを持つ保護者600人を対象に「家庭・学校での学習・生活サポートに対する意識調査」を実施。

グループA (手帳使用者保護者):子どもがスケジュールやタスク管理のために手帳を「使っている」と回答した保護者 300人

グループB (手帳非使用者保護者):子どもがスケジュールやタスク管理のために手帳を「使っていない」と回答した保護者 300人

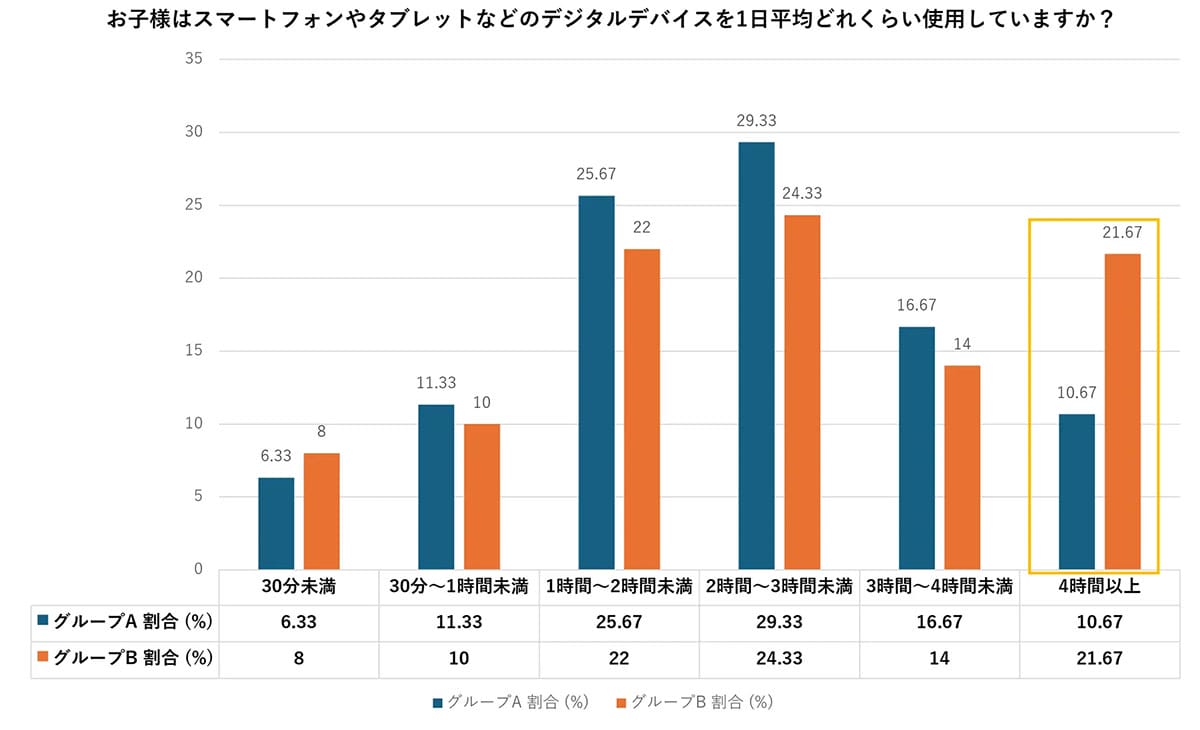

子どもは、スマホやタブレットなどのデジタルデバイスを1日平均どれくらい使用しているかを、それぞれのグループに尋ねたところ、両グループとも2~3時間未満が多く、次いで1~2時間未満となった。注目すべきは「4時間以上」使用する割合では、手帳を使用していないグループBが21.7%、手帳を使用しているグループAが10.7%という結果が出た。その差は約2倍に達しており、手帳で日々のスケジュール管理を習慣化することで子ども自身が時間の使い方を意識しやすくなり、その結果、過度なデジタルデバイス利用の抑制につながる可能性が示唆された。

手帳の使用によって時間管理・自己管理ができるようになった

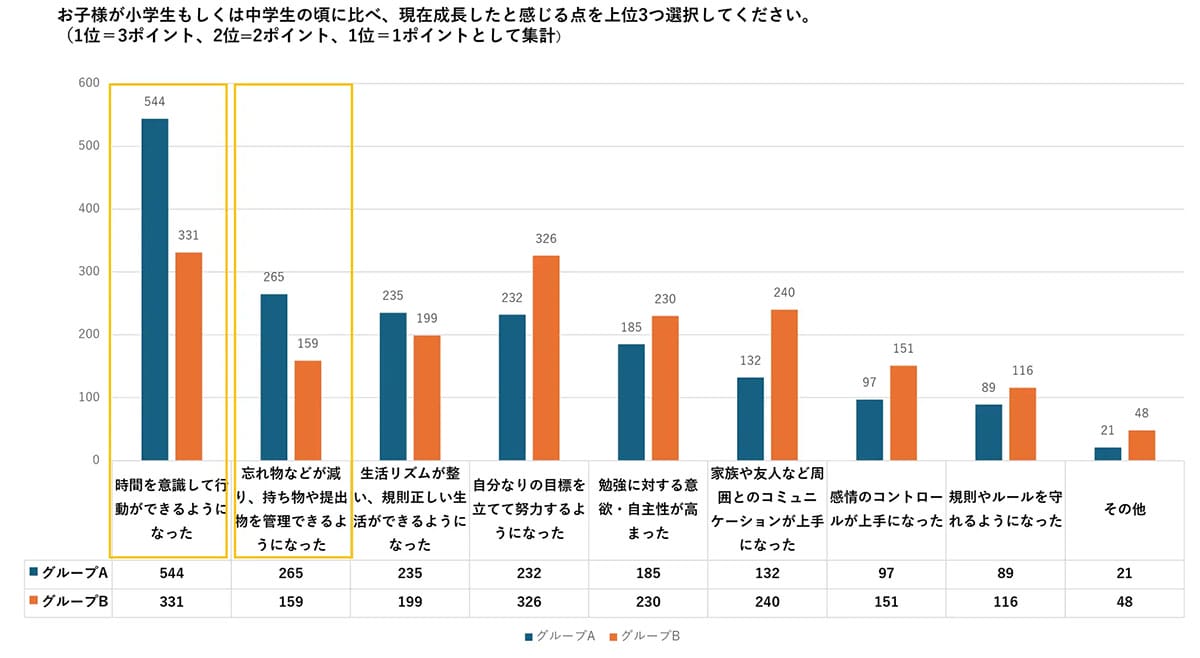

子どもが小学生や中学生だった頃と比べて現在成長したと感じる点について、上位3つを選択してもらったところ、「時間を意識して行動ができるようになった」と回答した割合が、手帳を使用しているグループAが544ポイント、手帳を使用していないグループBが331ポイントとなり、グループAが213ポイントも上回り、差が大きく表れた。続いて「忘れ物などが減り、持ち物や提出物を管理できるようになった」ではグループAが265ポイント・グループBが159ポイント、「生活リズムが整い、規則正しい生活ができるようになった」ではグループAが235ポイント・グループBでは199ポイントという結果になった。子ども自身が手帳を活用することで時間管理や自己管理の成長につながっていることがうかがえる。

また、個人で手帳を購入して管理するよりも学校主体で手帳を導入し、その活用を促す環境があることで、より時間意識や自己管理の向上につながる可能性が期待できる。

スケジュールやタスクを可視化することで、子ども自身で管理しやすくなるとともに自主性や自立心の芽生えにつながっていくのかもしれない。

出典:【株式会社NOLTYプランナーズ】

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)