2016年の交付開始以来、生活の中に少しずつ浸透してきたマイナンバーカード。総務省によると2025年9月末時点で保有率は79.6%となっており、健康保険証や運転免許証との一体化のほかスマートフォンへの機能搭載など、デジタル社会の基盤としての役割が急速に拡大しています。

そして今、注目を集めているのが、2028年に導入が予定されている「次期マイナンバーカード」。デザインや機能、セキュリティが大幅に刷新される見通しです。

そもそも本来は初期に発行されたカードが有効期限(10年)を迎えるタイミングである2026年に導入される予定だったこともあり、「今持っているカードはどうなるの?」「新カードは何が便利になるの?」と疑問に感じている人も多いでしょう。

本記事では、2025年10月現在のマイナンバーカードの活用状況をおさらいし、次期マイナンバーカードの概要と重要なポイントを詳しく解説します。

スマホ搭載が進む「マイナンバーカード」の現在地

現在、マイナンバーカードは、健康保険証と一体化した「マイナ保険証」、運転免許証と一体化した「マイナ免許証」として実用的な利用が可能になっています。

健康保険証との一体化

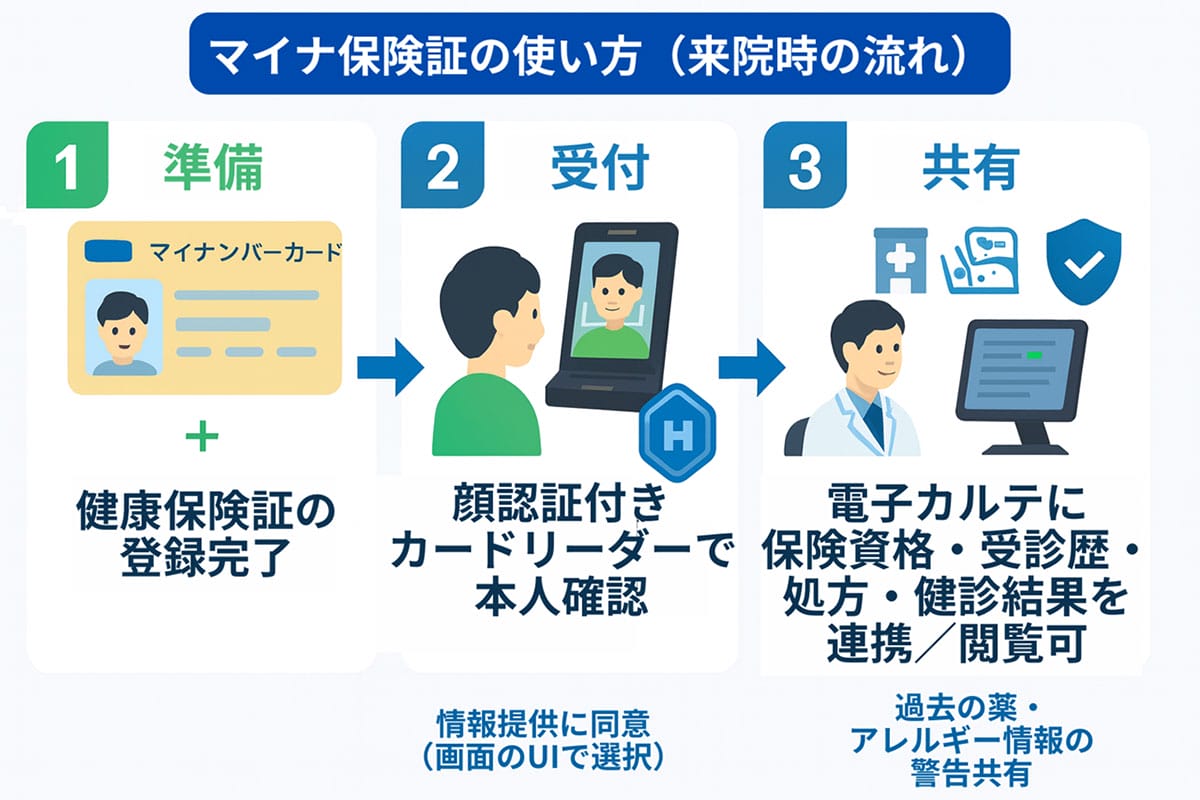

これまでの健康保険証は、2024年12月2日をもって新規発行が停止されました。発行済みの保険証は経過措置として最長1年間(2025年12月1日まで)使用可能ですが、社会全体が「マイナ保険証」を基本とする仕組みへと移行しつつあります。

本人の同意があれば、医師や薬剤師が過去に処方された薬や特定健診の情報を閲覧でき、重複投薬の防止や適切な診断につながります。

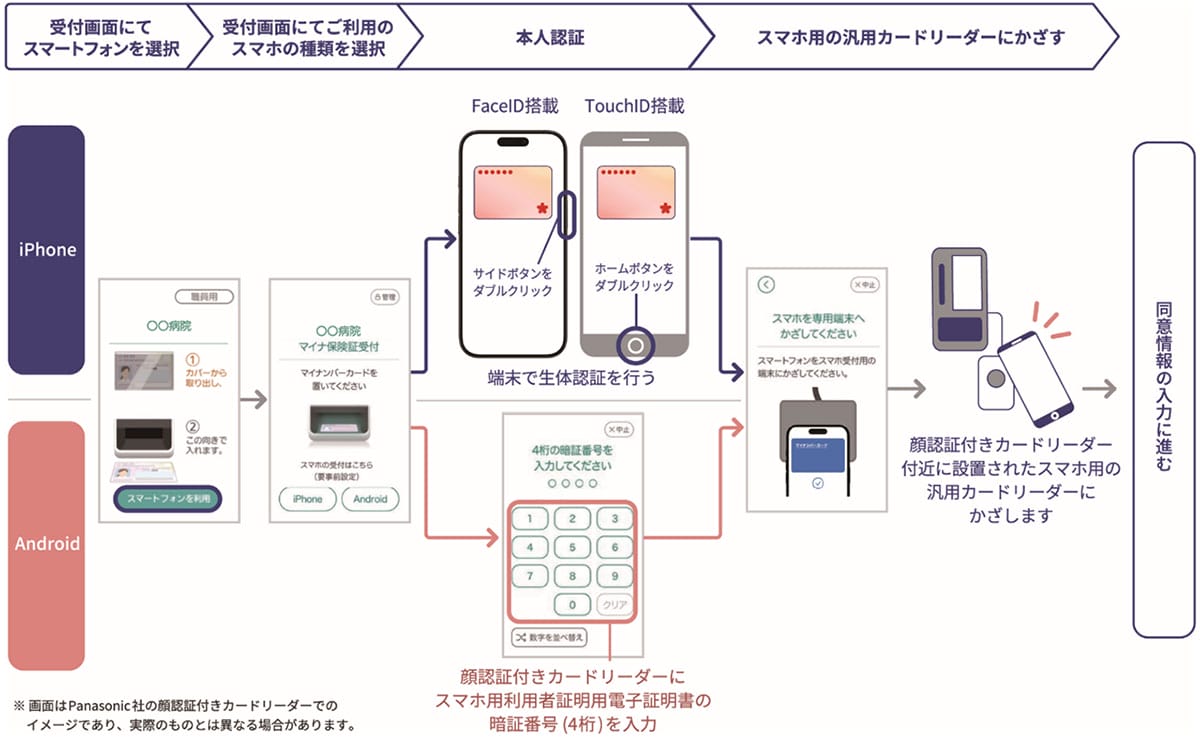

また、2025年9月19日からは、マイナ保険証のスマホ利用もスタートしました。これは、事前にスマホアプリ「マイナポータル」にマイナ保険証を登録しておくことで、スマホをかざして医療機関の受付をすることができるようになるもの。

つまり、健康保険証の代わりとなるマイナ保険証が、スマホでも利用可能になったことで、医療機関の受付ではマイナンバーカードを出さずに受診できるようになりました。

「マイナ免許証」の運用スタート

2025年3月24日から、マイナンバーカードと運転免許証の一体化、いわゆる「マイナ免許証」の運用が全国で始まりました。

マイナ免許証は、マイナ保険証と同じく、マイナンバーカードに運転免許証の機能を持たせたもの。任意で「マイナ免許証単体」または「従来の免許証との2枚持ち」を選択でき、住所・氏名の変更手続きがワンストップ化されるほか、更新時講習(優良・一般運転者のみ)をオンラインで受けられるというメリットがあります。

2028年登場予定「次期マイナンバーカード」は何が変わる?

2016年1月に交付が始まったマイナンバーカードは、発行から10回目の誕生日までが有効期限です。つまり、2026年から初期にカードを作った人たちの更新時期が順次到来します。

政府はこのタイミングに合わせ、これまでの課題を解消し、最新技術を取り入れた「次期マイナンバーカード」への切り替えを予定していました。

しかし、2025年6月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」で、導入予定が2026年から2028年度へと変更に。スピードよりも確実性を求めた結果の変更だといえます。

しかし、この「次期マイナンバーカード」について、これまでのマイナンバーカードと何が変わるのか、いまいちよく把握していないという方も少なくないでしょう。主な要点をいくつかご紹介します。

デザイン刷新とプライバシーへの配慮

新しいカードは、誰にでも見やすく使いやすいユニバーサルデザインが採用される予定です。文字を大きくし、レイアウトをすっきりさせるとともに、券面の記載内容にも大きな変更が加えられます。

たとえばプライバシー保護とLGBTQ+の方々への配慮から、券面の「性別」欄がなくなります。性別情報はICチップ内にのみ記録され、必要な行政手続き等でのみ読み取られます。

面倒だった「5年ごとの更新」が不要になる見込み

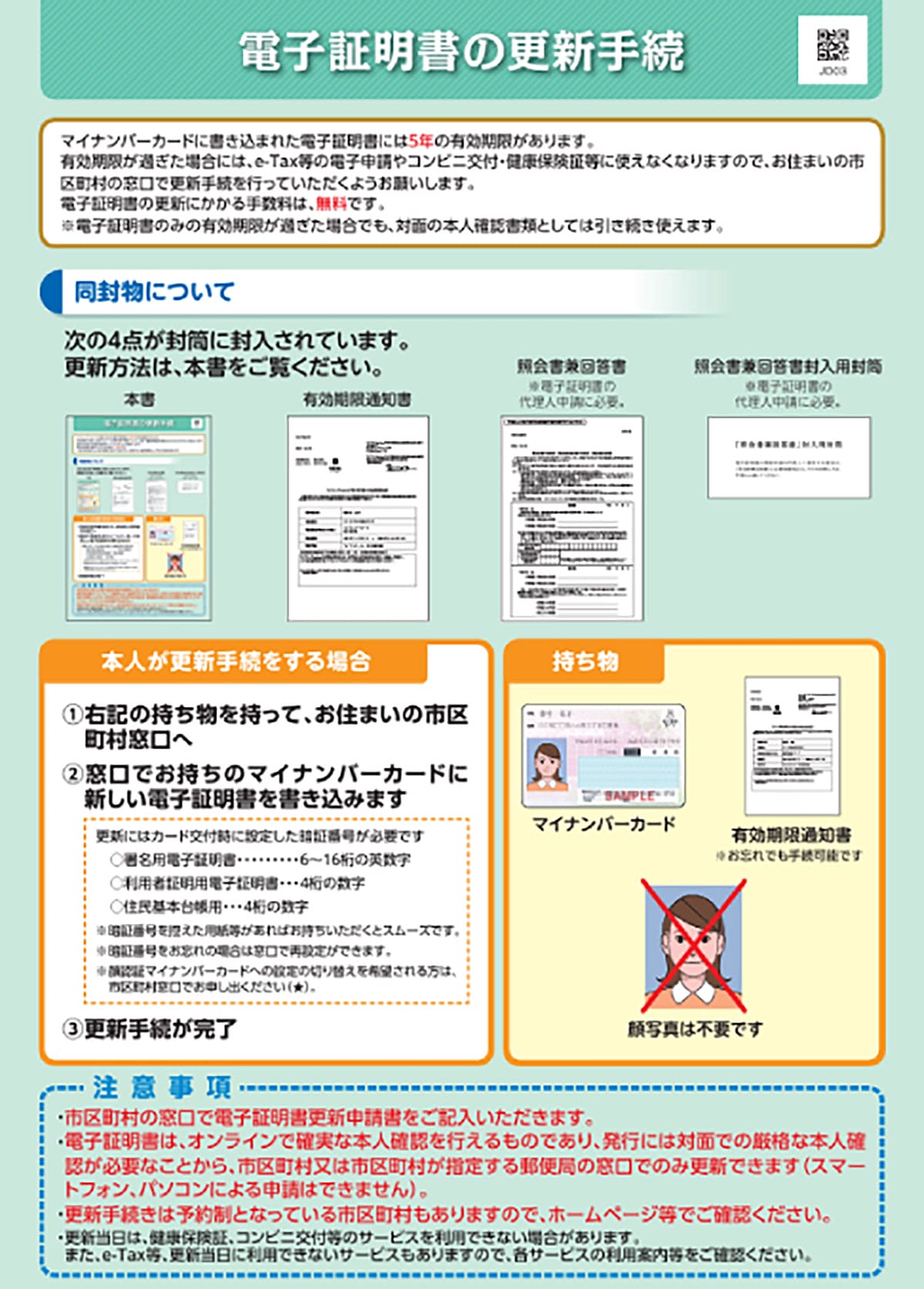

記事内で触れてきた通り、カード自体の有効期限は「10年」ですが、マイナンバーカードをオンラインで利用するための「電子証明書」の有効期限は現状5年です。つまり、これまでは5年ごとに役所の窓口に行き、更新手続きを行う必要がありました。

次期マイナンバーカードでは、セキュリティ技術の向上により、電子証明書の有効期間がカード本体と同じ「10年」に延長される予定です(発行時に18歳未満の場合、容貌の変化等を考慮してカード・電子証明書ともに現行通り5年のままとなる予定)。

つまり、大人の場合はカードを作ってから10年間、更新の手間なく使い続けられるようになります。

暗証番号の統合

現在、マイナンバーカードには用途に応じて最大4種類の暗証番号を設定する必要があります。「どれがどの番号かわからなくなる」「忘れてロックされてしまった」といったトラブルも少なくありません。

次期カードでは、この複雑さを解消するため、暗証番号が以下の2種類に統合される見込みです。

・券面事項入力補助用等の短い暗証番号(数字4桁)

・署名用電子証明書の長い暗証番号(英数字6〜16桁)

今のカードは有効期限まで使い続けられる?

新しいカードの発行が始まっても、現在持っているマイナンバーカードは、券面に記載された有効期限までそのまま問題なく使用できます。慌てて切り替える必要はありません。健康保険証や運転免許証としての機能、スマホ搭載機能なども継続して利用可能です。

切り替えの対象となるのは、10年の有効期限を迎える方。有効期限が近づくと、有効期限通知書が届きます。この通知を受け取ったら、案内に従ってスマートフォンやパソコン、郵送などで新しいカードの交付申請を行います。

なお、現在マイナンバーカードの電子証明書に使用されている暗号方式「RSA-2048」は、2031年以降の使用が推奨されていません。そのため、たとえば2021年~2027年に現行のマイナンバーカードを作った人、もしくは電子証明書を更新した人は、2030年12月31日までに次期カードへ移行する必要が生じる可能性もあります。

この詳細についてはまだ法令や運用ルールが発表されていないため、自治体窓口での電子証明書更新時期や運用延長措置の有無など具体的要件の公表を待つ必要があります。

また、新カードを受け取った際には、スマートフォンに搭載している機能(スマホ用電子証明書)も再設定が必要になる見込みですので、その点は留意しておきましょう。

※サムネイル画像(Image:「photoAC」より引用)