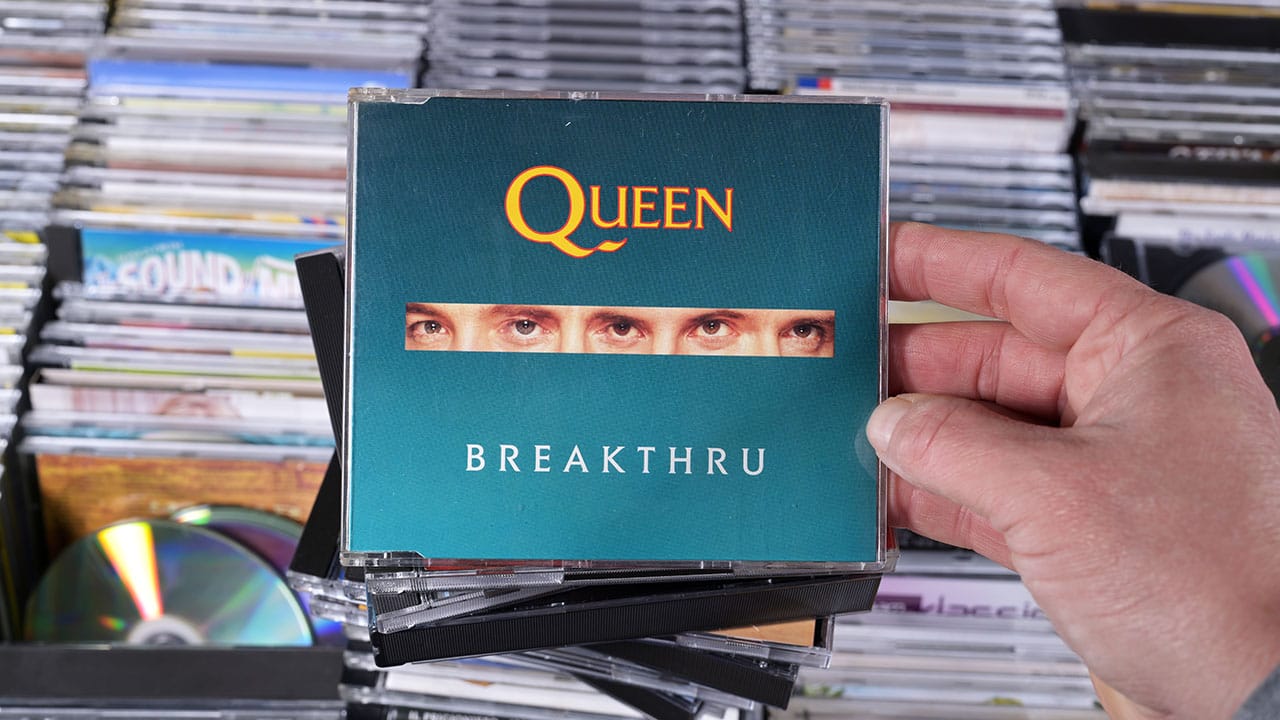

1982年の登場から90年代初頭にかけて製造された「旧規格CD」や「初期盤」と呼ばれるディスクがいま、一部の音楽ファンやコレクターの間で静かなブームとなっています。

最新のデジタルリマスター技術を駆使し、クリアでパワフルなサウンドを謳う再発盤が容易に手に入るにもかかわらず、なぜあえて40年以上も前の古いCDを求めるのでしょうか。

80年代の初期盤CDが持つ「歴史的価値」「技術的特徴」「コレクターズアイテムとしての魅力」という側面から、80年代旧規格CDが再評価される理由を探っていきましょう。

旧規格CDの歴史的価値とコレクターズアイテムとしての魅力

そもそもCDが新たな媒体として登場したのは1980年代初頭ですが、その前夜である1970年代末は音楽業界には暗いムードが漂っていました。アナログレコードの売上は減少傾向に転じ、ビートルズのような巨大なスターも不在の時代だったことも影響したでしょう。

一方でスタジオでのデジタル録音技術は発展を遂げており、アナログレコードに代わるデジタルメディアを求める声も業界で高まりつつありました。そこに登場したのがCDです。

しかし、その船出は決して順風満帆ではありませんでした。最大の壁となったのはその価格です。当時のCDソフトは1枚3,500円から3,800円で販売されており、約2,800円だったレコードよりもかなり高価でした。加えてCDは当時、登場したばかりの新媒体であり、作品のラインナップも充実していたとは言えません。

高価なプレーヤーとソフトを購入していたのは、一部の熱心なオーディオマニアや富裕層に限られていたと言えるでしょう。この高級品としての位置づけが、結果的に今日のコレクターの好奇心を刺激する「初期盤CDの希少性」を生み出しました。CDプレーヤーの普及が本格化する1980年代後半以前にプレスされたCDは、90年代以降のCD全盛期に比べて絶対的な生産数が少ないのです。

技術の黎明期が生んだ「リマスター盤にはない独自の音質」

初期盤CDの魅力は、単なる希少性だけではありません。技術が未成熟だったからこそ生まれた、この時代のCD「だからこそ」の音質もファンを魅了する1つの要因です。

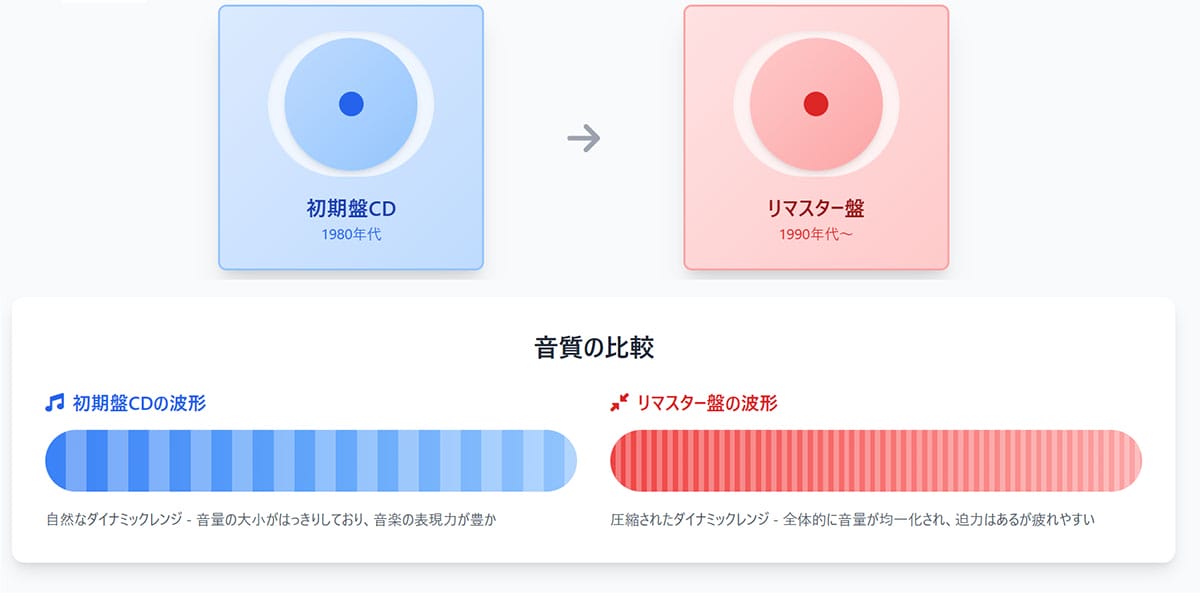

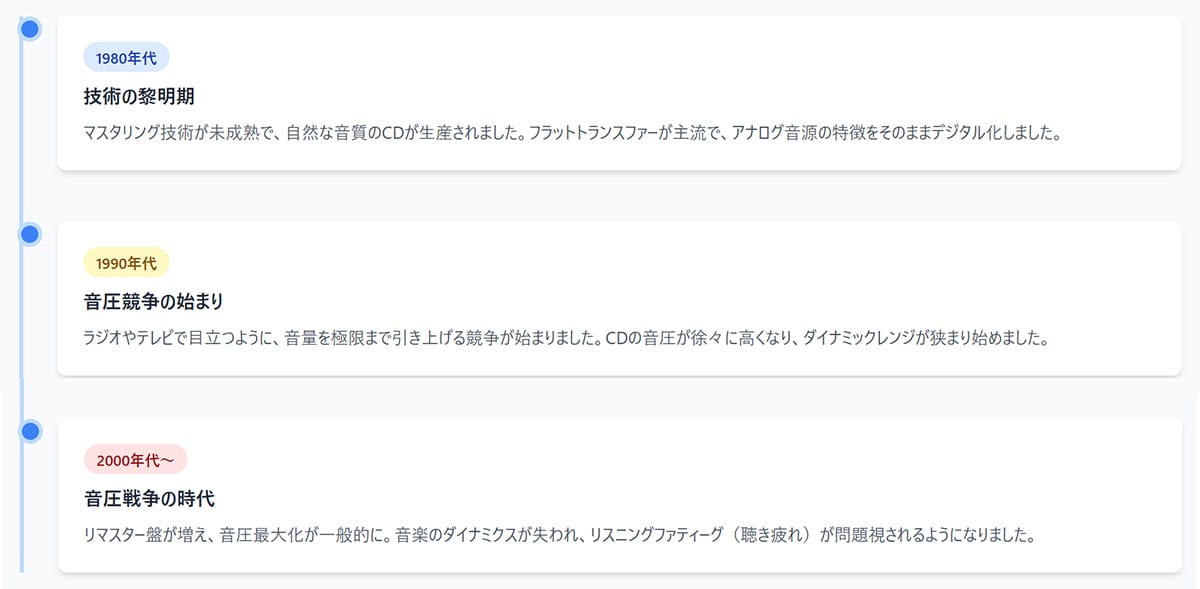

まず1980年代初頭、CDを製造するためのマスタリング技術はまだ発展途上でした。今では当たり前に行われる音圧調整(コンプレッサーやリミッターによる音量最大化)や、積極的なイコライジング(EQ)といった複雑な音響処理を施す機材やノウハウが、当時はまだ限られていました。

この「技術的制約」により、多くの初期盤CDは、アナログマスターテープの音を可能な限り忠実にデジタル化する「フラットトランスファー」に近い形で製造されました。これが、一部のファンから「聴き疲れしない自然な音」「アナログレコードに近い温かみのある音」と高く評価される理由です。

なお、90年代以降のCDは「音圧競争」が過激化しています。ラジオやテレビで流れた際に他の楽曲よりも目立つように、また、どんな環境で聴いても迫力があるようにと、CDに収録される音量を極限まで引き上げる競争が続いたためです。

音圧戦争の最中に作られた多くのCDや各種リマスター盤と初期盤を比較すると、そのダイナミックレンジの違いは明らかであり、初期盤の方が「マスタリングとして優れている」という声は決して珍しいものではありません。

黎明期のD/Aコンバーターが持つ独特の「味」

余談ですが音質の違いは、CDディスクそのものだけでなく、再生する側の技術にも起因します。初期のCDプレーヤーに搭載されていたD/Aコンバーター(DAC)は、CDに記録されたデジタル信号をアナログ音声に変換する心臓部ともいえます。

当時のDACは、フィリップス社製の14bit DACや、16bitのマルチビットDACが主流でした。これらは、現在の主流である1bit DACや高性能なΔΣ(デルタシグマ)方式のDACと比較すると、スペック上は見劣りします。しかし、その素朴な回路構成やチップの特性が、現代のDACとは異なる独特の音の質感、いわゆる「味」を生み出していました。

この時代のプレーヤーで初期盤CDを再生することで、当時のエンジニアが意図したサウンドをより忠実に体験できると考えるファンも少なくありません。

西ドイツプレス盤(西独盤)の存在

CDは同じタイトルでもどの国で、いつプレスされたかによって音質や価値が異なる形で評価される場合があります。旧規格CDの価値は、単に「古い」からではありません。「どのアーティスト」の「どのタイトル」が、「どの国」で「どのような仕様」で製造されたか、という複数の要因が複雑に絡み合い、その市場価値を形成しているのです。

特筆すべきは、西ドイツプレス盤(西独盤)の存在です。CDの製造が始まった1982年から東西ドイツ統一(1990年)までの間、旧西ドイツのポリグラム社ハノーファー工場でプレスされたCDは「西独盤」と呼ばれており、東西ドイツの統一以前に製造されたCDという希少性に加えて、マスタリングが高く評価されることも多く、人気です。盤面に銃の照準のようなデザインが施された「ターゲットCD」も、主にこの時期の西ドイツ盤に見られる人気の仕様です。

西独盤の音質評価が特に高いのがクラシックやジャズのジャンルです。同じ演奏のCDでも、後年のリマスター盤や他国プレス盤と比較して、西独盤は「ダイナミックレンジや音の滑らかさ、みずみずしさが全く違う」と評価されることがしばしばです。特定の指揮者や演奏家の西独初期盤は、高額での取引がされることも多いです。

最新のリマスター盤が、現代の技術で可能な限りの改良を施した「完成された音」を目指すのに対し、初期盤は、良くも悪くも当時の技術で「記録されたままの音」という異なる魅力を持っています。これは優劣の問題ではなく、音楽の楽しみ方の選択肢です。ストリーミングが音楽を「コト」として消費するスタイルを定着させた今、初期盤CDは、その背景にある歴史や技術、物語を含めて音楽を深く味わうという「モノ」としての体験を、私たちに再提案してくれているのかもしれません。

もし自宅の棚に、忘れられた80年代のCDが眠っているなら、一度手に取って、その規格番号や帯の種類を確認してみてはいかがでしょうか。そこには、単なる古いディスクではなく、音楽史の一片を封じ込めた、思わぬ「お宝」が隠されているかもしれません。

※サムネイル画像(Image:defotoberg / Shutterstock.com)