パスワードを入力して「ログイン」をクリック。しかし、エラー。もう一度慎重に入力しても、エラー。まさかと思ってキーボードを見ると、CapsLockのランプが煌々と光っている。

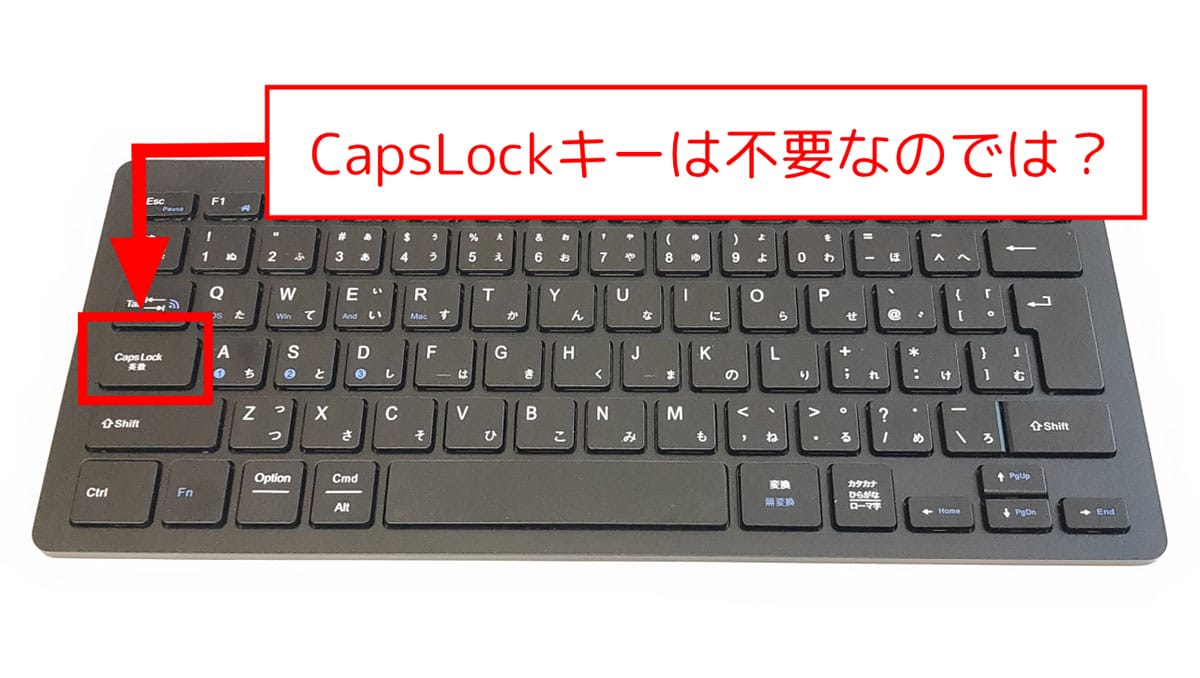

おそらく多くの人が一度は経験したことがあると思われるこの「CapsLockあるある」。キーボードでもっとも押しやすいAキーの隣にありながらその役割は意外と知られていません。むしろ、意図せず押してしまい、イライラの原因になることの方が多いでしょう。

この記事では、そんな「嫌われ者」かもしれないCapsLockキーの謎をご紹介します。

タイプライターから受け継がれた遺産としての「CapsLock」

そもそもCapsLockキーのルーツはPCが生まれるずっと前、19世紀の機械式タイプライターの時代にまで遡ります。実はこのキー、今では想像できない以上に当時のタイピストたちにとっては重要な存在でした。

初期のタイプライターには小文字しか打てないものもありましたが、1870年代後半になると、レミントン社などが大文字と小文字の両方を打てるモデルを開発しました。これを実現したのが「Shift」キーです。

しかし、当時のタイプライターは、キーを押す力で直接アームを動かして紙にインクを打ち付ける機械。Shiftキーを押し続けることは、文字盤全体を物理的に「シフト(移動)」させるため、かなりの力が必要でした。ピアノの鍵盤を押すような重さだった、と言われています。タイトルや見出しのように大文字が続く文章を打つ際、小指でShiftキーを押し続けるのは重労働でした。

この負担を軽減するために生まれたのが、Shiftキーを押し下げた状態で物理的に固定(ロック)する「Shift Lock」キーです。これにより、タイピストは指を解放され、連続した大文字入力を楽に行えるようになったのです。

Shift LockからCapsLockへ

コンピュータの時代になっても、Shift Lockキーはキーボードに受け継がれました。しかし、ここで新たな問題が生まれます。Shift Lockは、Shiftキーの機能をそのままロックするため、数字キーを押すと記号(例:「1」→「!」、「2」→「@」)が入力されてしまうのです。

この問題に直面したのが、1960年代のベル研究所のエンジニア、ダグラス・A・カー氏でした。彼は、上司の秘書がShift Lockを有効にしたまま住所などを入力しようとして、「4567」と打つつもりが「$%^&」となってしまい、イライラしているのを目の当たりにしました。そこで彼は、アルファベットキーにのみ影響し、数字や記号キーには影響しない新しいキー「CAPS(キャプス)」を発明しました。これが、現代の「CapsLock」キーの直接の祖先です。

現代におけるCapsLockキーの存在意義(と、ちょっとしたイライラ)

タイプライター時代の遺産としてキーボードに残り続けたCapsLockキー。現代のデジタル社会において、その存在意義はどこにあるのでしょうか?

連続した大文字入力

もちろん、本来の目的である「連続した大文字の入力」は、今でも有効な使い道です。例えば、以下のような場面で役立ちます。

・略語や専門用語:「NASA」「HTML」「COVID-19」など。

・文書のタイトルや見出し:デザイン上の意図で全て大文字にする場合。

・プログラミングの定数名:慣習的に大文字で記述される定数(例:MAX_USERS)を入力する際。

・クレジットカードの名義入力など:フォームで大文字入力が求められる場合。

とはいえ、Shiftキーを押し続けるよりは楽ですが、現代ではこれらの用途でさえ、使用頻度はそれほど高くないと感じる人が多いでしょう。

日本語入力における特殊な役割

日本のユーザーにとって、CapsLockキーはもう一つの顔を持っています。JIS(日本語)配列のキーボードでは、Shift + CapsLock を押すことで、本来の「大文字ロック」機能が有効になります。一方で、CapsLockキーを単独で押すと、「英数入力」と「かな入力」を切り替える機能として働く場合があります(注:製品やIMEによって挙動が異なります)。

これは一部IMEなどの独自機能に相当し、「半角/全角」キーの代わりにCapsLockキーで入力モードを切り替える人もいます。この機能があるため、日本のユーザーにとっては一概に「不要なキー」とは言えない側面もあります。

プログラマーたちの愛憎劇

プログラマーやIT技術者の間では、CapsLockキーは特に愛憎の対象となっています。多くのプログラマーは、その押しやすい位置を「無駄遣い」だと感じています。なぜなら、彼らは使用頻度の高いCtrlキーやEscキーを、もっと押しやすい場所に置きたいからです。

そのため、多くのプログラマーはCapsLockキーを無効化し、その場所にCtrlキーの機能を割り当てて使っています。これにより、小指の移動距離が劇的に減り、タイピングの効率が向上するのです。これは、もはや一種の「儀式」とも言えるカスタマイズです。

CapsLockキーの無効化&活用ガイド(Windows編)

「歴史や役割は分かったけど、やっぱりこのキーは邪魔!」と感じる方も多いでしょう。

・パスワード入力で大文字になってしまい、ログインに失敗する。

・チャットやメールの文章が途中から大文字になり、書き直す羽目になる。

・ゲーム中に誤って押し、操作に支障が出る。

・そもそも全く使わないので、押しやすい場所にあるのが気に食わない。

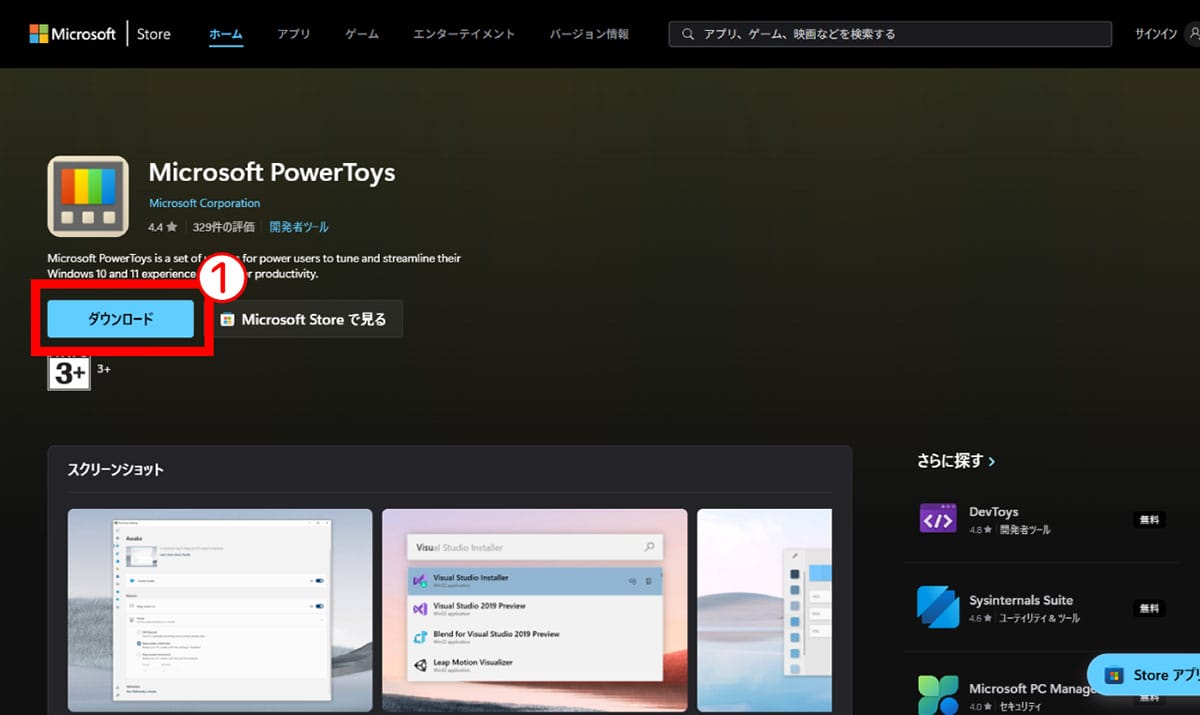

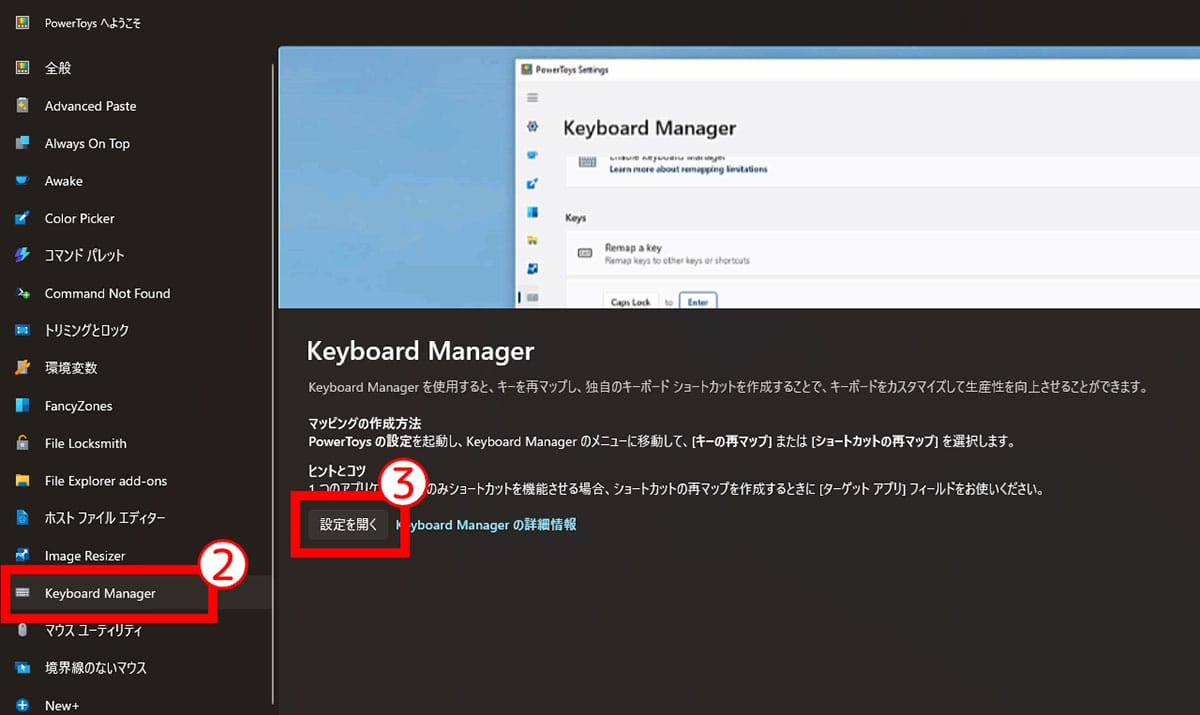

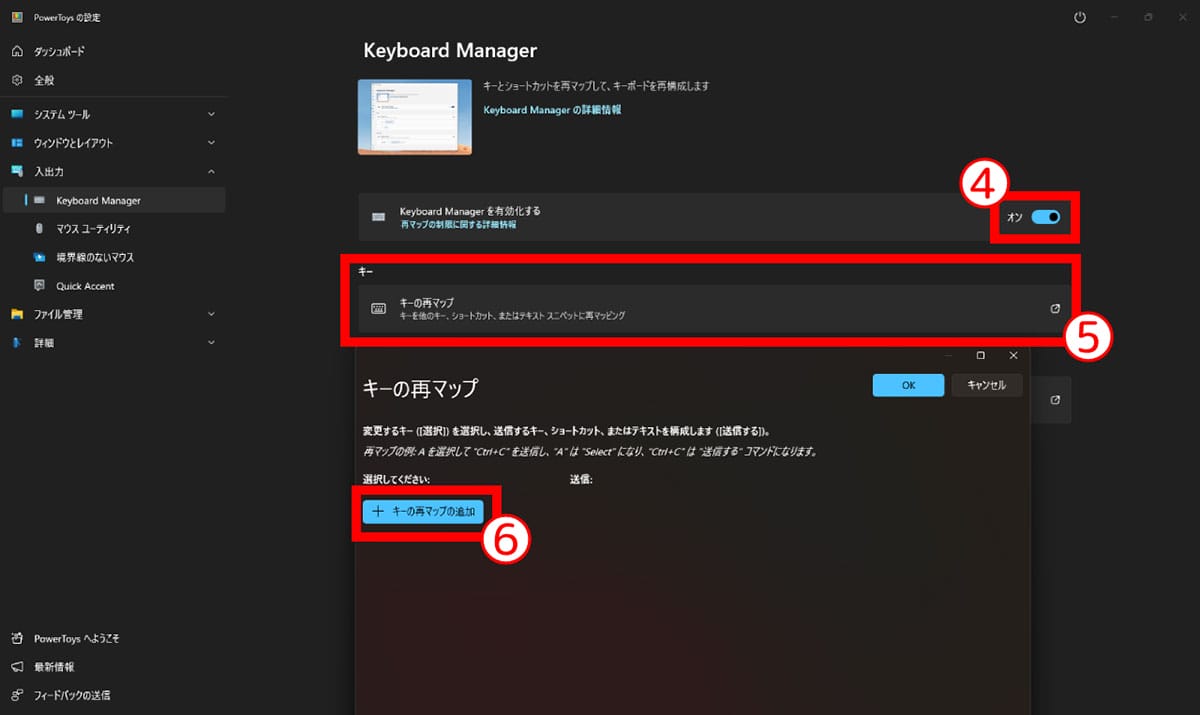

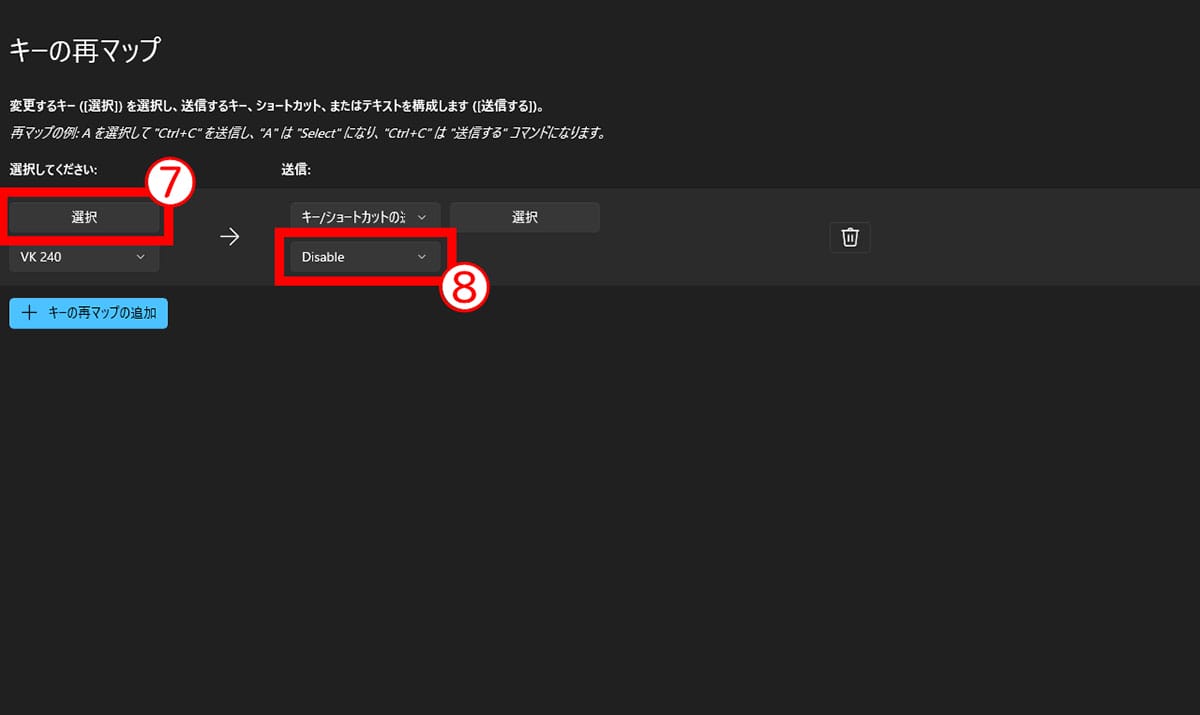

こういったCapsLockへのイライラは「あるある」です。一方、Windowsでは「PowerToys」を使うことでこの問題を解決できます。

まずはMicrosoft Storeにアクセスします。

なお、PowerToysを使用したくない場合、レジストリの編集によって、CapsLockを無効化することも可能です。

ただしレジストリの編集は「危険性が高い操作」の1つです。操作を誤るとWindowsの動作に深刻な問題を引き起こす可能性があります。そのため今回はレジストリに関しては詳細な設定方法はご紹介しません。

レジストリの編集をそれでも行いたい場合、必ず自己責任のもとで実施しましょう。加えて事前にシステムのバックアップを取ることをおすすめします。

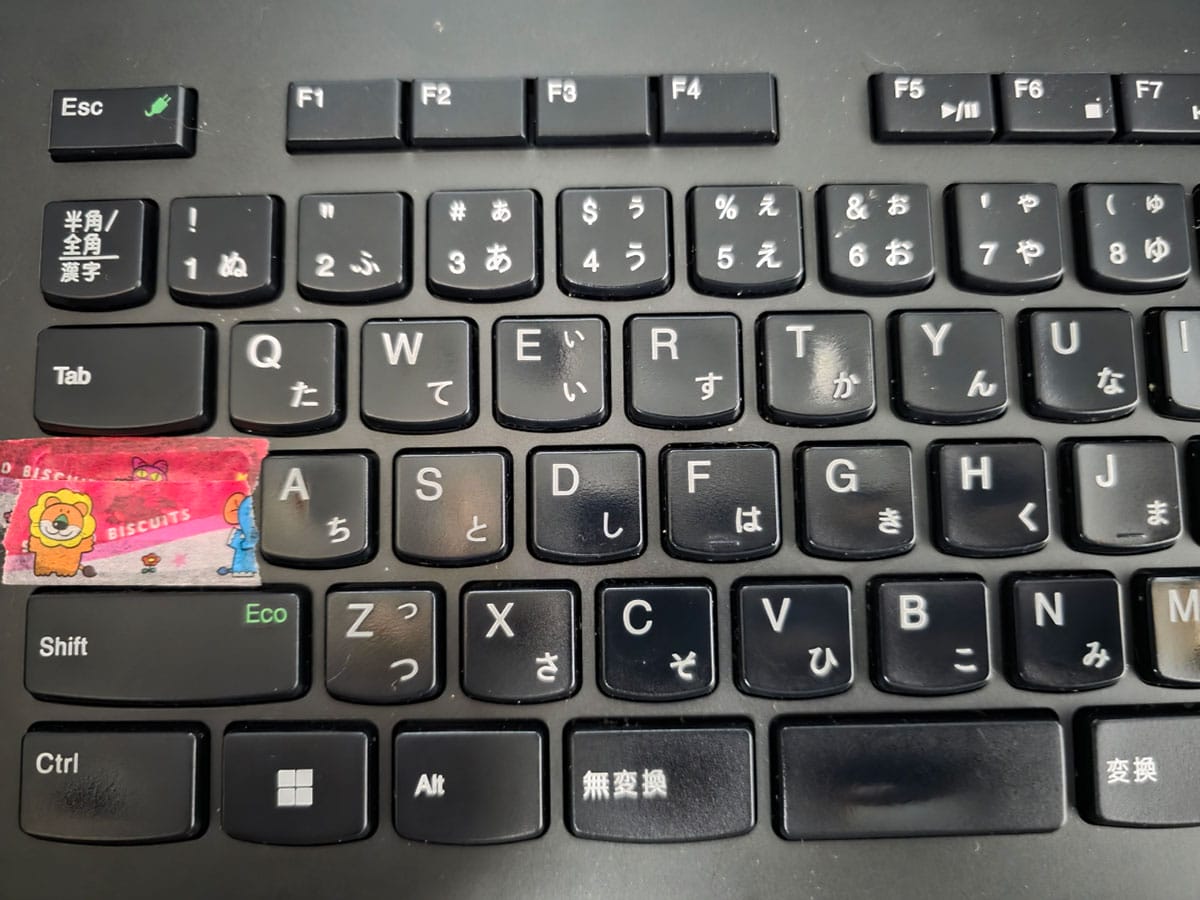

原始的な方法もアリ

ちなみに筆者は非常に原始的な方法で「CapsLockキー」問題から解放されています。それは、キーボードから物理的に「CapsLockキー」を外してしまうという方法。

キーを外したあとはホコリなどが入らないようにマスキングテープを貼っていますが、たとえ小指が当たったとしても、 CapsLockキーが押されることはありません。なお、筆者は他にも「NumLockキー」「Insertキー」を「誤って押しがち」かつ「自分には不要」という理由で外しています。

CapsLockキーは消えるべきか

CapsLockキーは、タイプライター時代の物理的な制約から生まれた「歴史的遺産」です。現代ではその必要性が薄れ、多くの人にとっては誤操作の原因となっています。このようなキーがなぜ今も残り続けているのか。その理由の一つに「経路依存性」という考え方があります。一度標準として定着した技術や規格は、たとえ非効率な点があっても、移行コストの大きさからなかなか変えられないという現象です。キーボードのQWERTY配列がその代表例であり、CapsLockキーも同様の理由で生き残ってきたと言えるでしょう。

しかし、時代は変わりつつあります。

いまやCapsLockキーは「邪魔者」かもしれませんが、その歴史を知り、現代のツールで「手なずける」方法を知れば、もはや恐れるに足りません。無効化してスッキリするもよし、便利なショートカットキーとして第二の人生を歩ませるもよしだと言えるでしょう。

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)