サブスクで音楽を聴くのが当たり前になった今、かつてCDについてきた「ライナーノーツ」の存在を知らない若者世代も増えてきているのではないでしょうか。

この「音楽を聴く前に、あるいは聴きながら、その解説文を食い入るように読む」体験は、良くも悪くも時代の変遷と共に消えつつあります。CDのライナーノーツは、もはや時代遅れだと言えるのでしょうか?

ライナーノーツとは何か? 音楽とリスナーを繋いだ「もう一つの作品」

ライナーノーツ(Liner Notes)という言葉の起源は、アナログレコードの時代に遡ります。元々は、レコード盤を保護する内袋、すなわちジャケットの「裏地(Liner)」に印刷された文章(Notes)を指していました。

その執筆陣は多彩です。最も一般的なのは、音楽評論家や音楽ジャーナリストによる寄稿ですが、それだけではありません。時には、レコーディングに参加したエンジニアやプロデューサー、そのアーティストに深い影響を受けた別のミュージシャンがペンを執ることもあります。

そして、アーティスト自身が作品に込めた想いや制作過程を自らの言葉で綴る場合は、特に「セルフライナーノーツ」と呼ばれ、ファンにとっては格別の価値を持つものとされてきました。

言わば音楽作品にとってライナーノーツは、音楽作品にとって「解説書」や「随筆集」に近いものであり、リスナーはCDと同時に「もう一つの作品」を手にしていたと言えるでしょう。

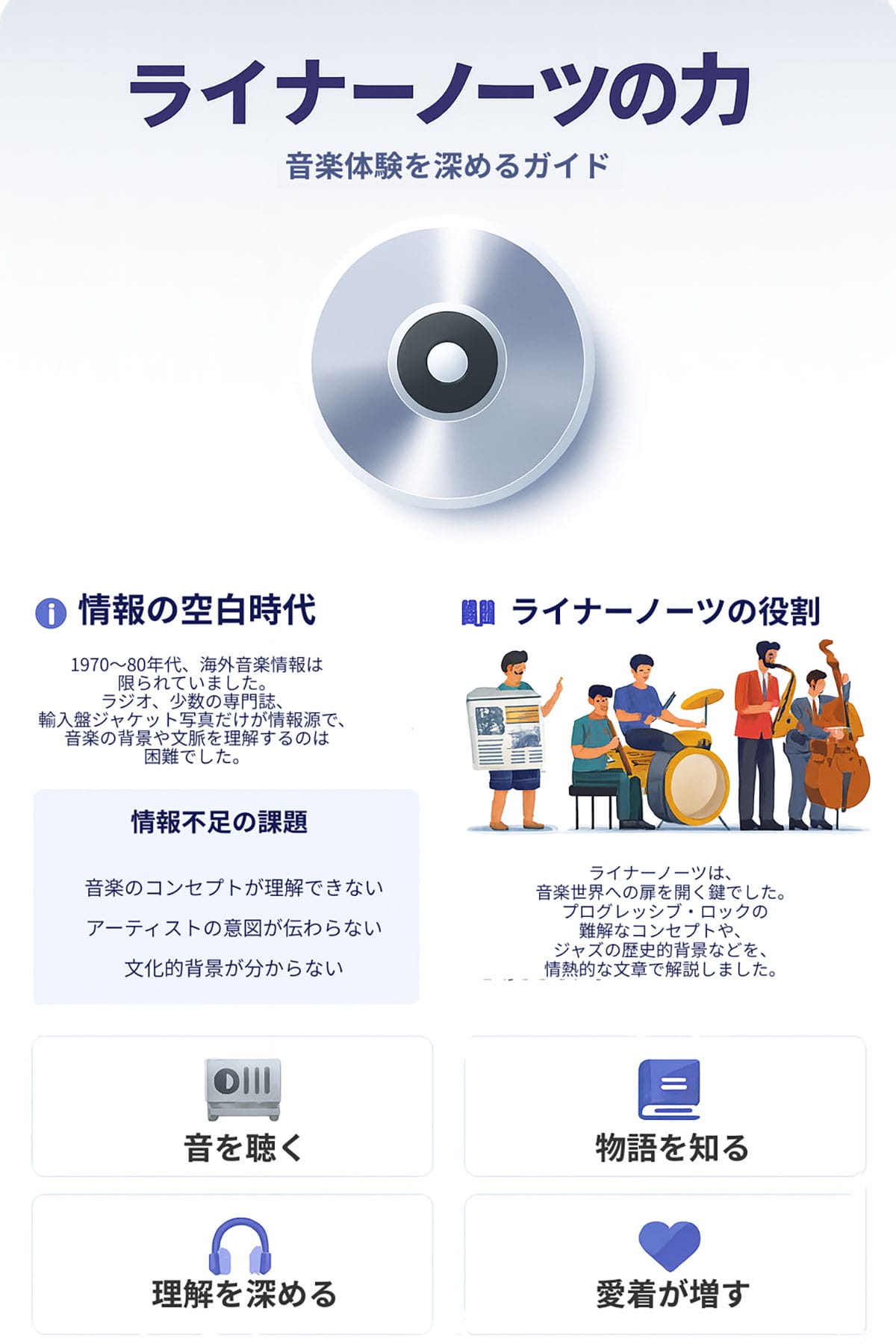

音楽体験を深めるガイドとしての「ライナーノーツ」

インターネットが普及する以前、海外の音楽に関する情報が極端に限られていた時代において、その価値は絶大でした。

1970年代から80年代、インターネットはもちろん、海外の音楽雑誌すら簡単には手に入らなかった時代を想像してみてください。洋楽ファンにとって、欧米で今まさに生まれつつある新しい音楽の潮流を知る術は、ごく限られていました。ラジオから流れてくる音、数少ない専門誌の記事、そしてレコード店の店頭に並ぶ輸入盤のジャケット写真。情報は断片的で、その音楽がどのような文脈から生まれ、何を表現しようとしているのかを理解するのは、極めて困難な作業でした。

この情報の「空白」を埋める役割を持っていたのが、ライナーノーツでした。ライナーノーツを読めば、その音楽世界への扉が開かれたのです。

多くの音楽ファンが、安価な輸入盤ではなく、割高な日本盤をあえて選んだのには明確な理由があります。それは、音楽そのものと同じくらい、その音楽を理解するための「言葉」を切実に求めていたからです

例えば、1970年代のプログレッシブ・ロックのアルバムに込められた難解なコンセプトや、ジャズの名盤が生まれた歴史的背景などを、ライターの情熱的な文章を通して知ることで、リスナーは単に音を聴くだけでなく、その背後にある広大な物語を体験することができました。

この「翻訳者」であり「案内人」としての機能こそ、日本盤ライナーノーツが果たした最大の功績と言えるでしょう。それは、音楽鑑賞をより知的で、能動的な行為へと昇華させ、日本の洋楽文化そのものを豊かに成熟させる原動力となったのです。

ライナーノーツ文化はオワコン?

ライナーノーツ文化の衰退を語る上で、その土台であったCDという物理メディアの市場縮小は避けて通れません。日本のCD生産は、1998年をピークに減少の一途を辿ります。日本レコード協会の統計によれば、CD(アルバムとシングルの合計)の生産枚数は、ピーク時の1998年から20年後の2018年には半分以下にまで落ち込みました。一方で、有料音楽配信の市場は拡大を続け、音楽消費の主戦場が物理メディアからデジタルへと移行したことは明らかです。

それは、音楽との関係性が「所有からアクセスへ」と根本的にシフトしたことを示しています。CDを買うという行為は、音楽データと共に、ジャケットアート、ブックレット、そしてライナーノーツという物理的な「モノ」を所有することでした。しかしストリーミング文化が花開いた現在、音楽を聴くことはジャケットアートやブックレット、ライナーノーツといった物理的な物を所有することとは切り離されました。

さらに深刻だったのは、「聴き方」そのものの革命です。かつてアルバムは、アーティストが意図した曲順通りに、1曲目から最後まで通して聴かれるのが一般的でした。ライナーノーツは、そのアルバム全体のコンセプトや物語を解説することで、この「通し聴き」の体験を深める役割を担っていました。

しかしSpotifyのプレイリスト文化に代表されるストリーミング時代には、アルゴリズムが生成するプレイリストや、気分に合わせたシャッフル再生が日常的になり、音楽はアルバムという文脈から切り離され、「曲単位」で消費されることが増えました。このような聴き方の変化は、アルバム全体の水先案内人であったライナーノーツの存在意義を、根底から揺るがす結果となりました。

情報アクセスの「主客転倒」

ストリーミングサービスで、偶然耳にした素晴らしい曲に出会う。まず「音」との出会いがあります。そして「このアーティストは誰だろう?」と気になったら、スマートフォンで即座に検索する。アーティスト名、曲名、収録アルバムはもちろん、Wikipediaで経歴を調べ、SNSで本人の発言を追い、YouTubeでライブ映像を観る。リスナーは、自らの興味関心に基づいて、能動的に、そして際限なく情報を深掘りしていくことができます。

こうした音楽消費のあり方は「音が先、情報があと」です。

この逆のあり方が従来の、ライナーノーツ文化であったと言えるかもしれません。

CDを買うと、まずライナーノーツを読みます。そこでバンドの歴史やアルバムのコンセプトといった「情報」をインプットし、期待感を高めてから、初めて「音」を聴く。情報摂取の主導権は、パッケージを提供するレコード会社やライター側にあり、リスナーは与えられた情報を元に音楽を解釈する、比較的受動的な立場だったと言えるでしょう。

Google検索、Wikipedia、YouTube、そして各種SNSの普及は、かつてライナーノーツが独占的に担っていた「情報提供」という役割を、完全に代替し、凌駕してしまったのです。誰もが、いつでも、どこでも、世界中の情報にアクセスできるようになった今、パッケージに同封された画一的な解説文の必要性が低下したのは、テクノロジーの進化がもたらした必然的な流れです。

「解説」の役割は死んでしまうのか?

物理的な冊子は姿を消しつつありますが、音楽に文脈を与え、鑑賞体験を豊かにするというライナーノーツの精神は決して軽視されるべきものではないでしょう。

同じ一曲を漫然と聞き流すのと、その一曲を音楽史の文脈に置き直し、解説を目にしながら繰り返し楽しむのでは鑑賞のあり方が違います。

そこで一部のアーティストの間では、ライナーノーツをコンテンツの一部に完全に組み込み、作品として提供する動きも見られます。

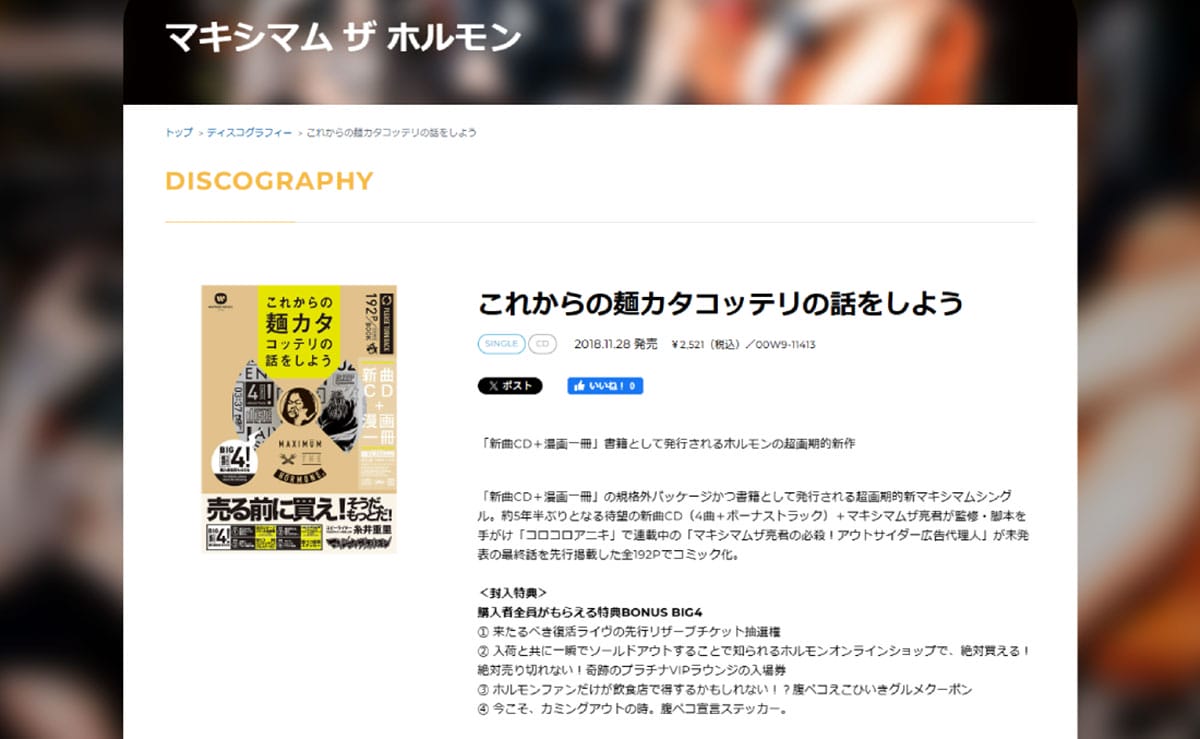

ロックバンド、マキシマム ザ ホルモンがリリースした『これからの麺カタコッテリの話をしよう』は、その先進的な事例です。この作品は、CDにマンガ一冊を丸ごと付属させ、そこに詳細な楽曲解説やコラムを盛り込むことで、音楽作品というよりも「書籍にCDが付いてくる」という異例の形態を取りました。

これは、ライナーノーツ(あるいはそれに類する解説コンテンツ)自体が、ファンにとって購入の強い動機となり得ることを証明した一例と言えるかもしれません。

今後の音楽鑑賞は、ストリーミングやプレイリスト文化が当面主流であり続けるでしょう。

こうしたストリーミング文化が「音が先、情報があと」の視聴環境を作っているのは悪いことでもありません。情報に惑わされず、音そのものを純粋に楽しむあり方でもあるためです。

一方で、音楽を楽しんだ後にさらに情報を得たいと思っても、手元にライナーノーツがないのはやはり寂しいものです。Google検索やSNSで得られる情報が、従来のライナーノーツと同等の音楽評論としての強度や正確性を持つとは限りません。

そのため、音楽を深く楽しむための網羅的なコンテンツとして、「物理パッケージ」の必要性はむしろ高まっているのかもしれません。マキシマム ザ ホルモン『これからの麺カタコッテリの話をしよう』の事例は、その意味でやはり先駆的な取り組みと言えるでしょう。

※サムネイル画像(Image:Hadrian / Shutterstock.com)