2025年10月14日のWindows 10のサポート終了にともない、公式要件を満たさない古いPCでもWindows 11へ移行できないかと考える方は多いでしょう。

しかし、多くの人の前に立ちはだかるのが「システム要件の壁」です。

Windows 11への移行は進みが遅く、2025年10月現在でもWindows 10のシェアは全PCの41%であると言われています。

こうした中、一部で囁かれているのが『Windows 11の要件緩和の噂』です。システム要件を満たしていないWindows 10のパソコンでも、Windows 11のインストールに成功したとするSNSの投稿や技術系ブログの記事などが増加しているためです。

システム要件を満たしていないPCでも、Windows 11をインストールするのは本当に不可能なのでしょうか?

Windows 11システム要件「緩和」の噂

Windows 11が発表された当初、その厳格なシステム要件は大きな話題となりました。

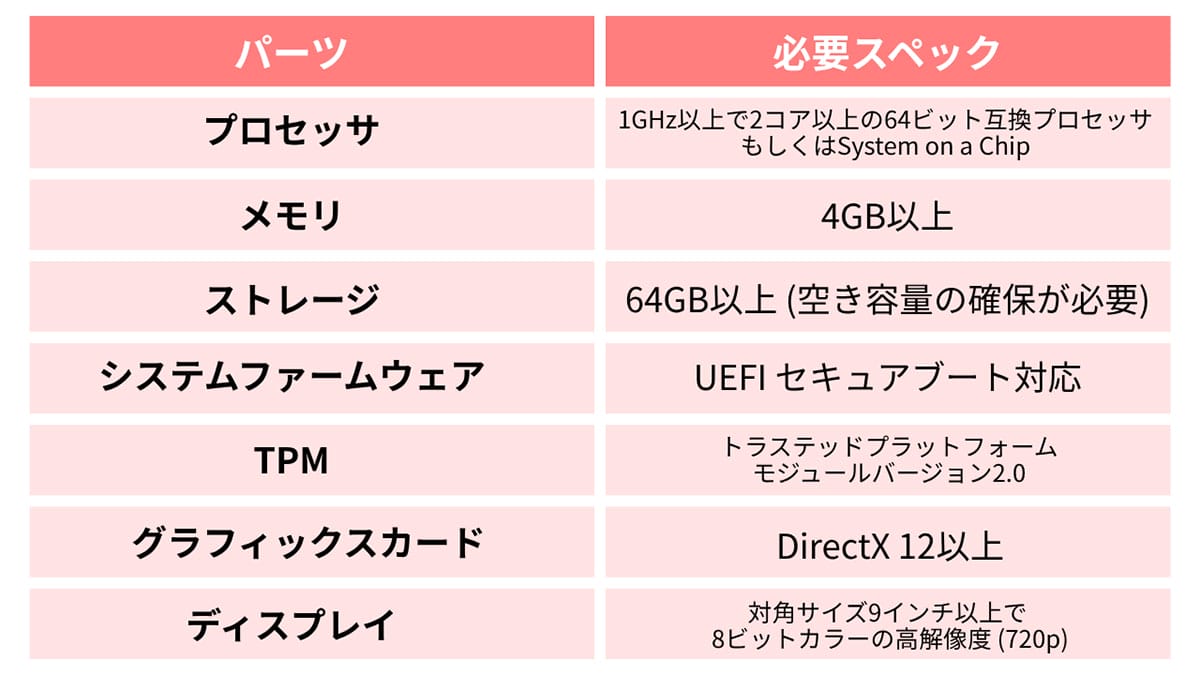

Windows 11を導入するには、1GHz以上・2コア以上の64ビット互換CPU(Intel第8世代以降またはAMD Ryzen 2000以降)、4GB以上のRAM、64GB以上のストレージ、UEFI+Secure Boot対応、そしてTPM 2.0搭載が必須です。また、DirectX 12対応のグラフィックスと720p以上のディスプレイが求められます。

しかし最近、SNSや一部の技術系ブログを中心に、「要件を満たさないはずの古いPCにWindows 11をインストールできた」「マイクロソフトが水面下で要件を緩和したのではないか」といった報告が散見されるようになりました。

結論から言えば、2025年10月現在、マイクロソフトが公式にシステム要件を緩和したという事実は一切ありません。

つまりシステム要件を満たさないPCへのインストール成功は、インストーラー側のバグあるいは軽微な仕様変更の穴を突いたもの、あるいはハードウェア判定の抜け穴を突いたもの、もしくは完全に非公式な手法を用いたものであると考えられます。

これらはあくまで例外的な事象での挙動であり、一般ユーザー向けの正規のインストール方法において要件が変更されたわけではないのです。マイクロソフトがこれらの要件を課す最大の理由は「セキュリティの抜本的な強化」を目的としているためです。TPM 2.0やセキュアブートは、近年の巧妙化するサイバー攻撃からユーザーを守るための根幹技術であり、この基準を安易に下げることは考えにくいのが現状です。

公式な発表がない以上、こうした非公式な情報に期待を寄せ、安易にアップグレードを試みるのは賢明な判断とは言えません。

非対応PCへのWindows 11インストール方法(一例)

マイクロソフトは公式には認めていませんが、技術的にはシステム要件チェックを回避し、非対応PCにWindows 11をインストールする方法がいくつか存在します。

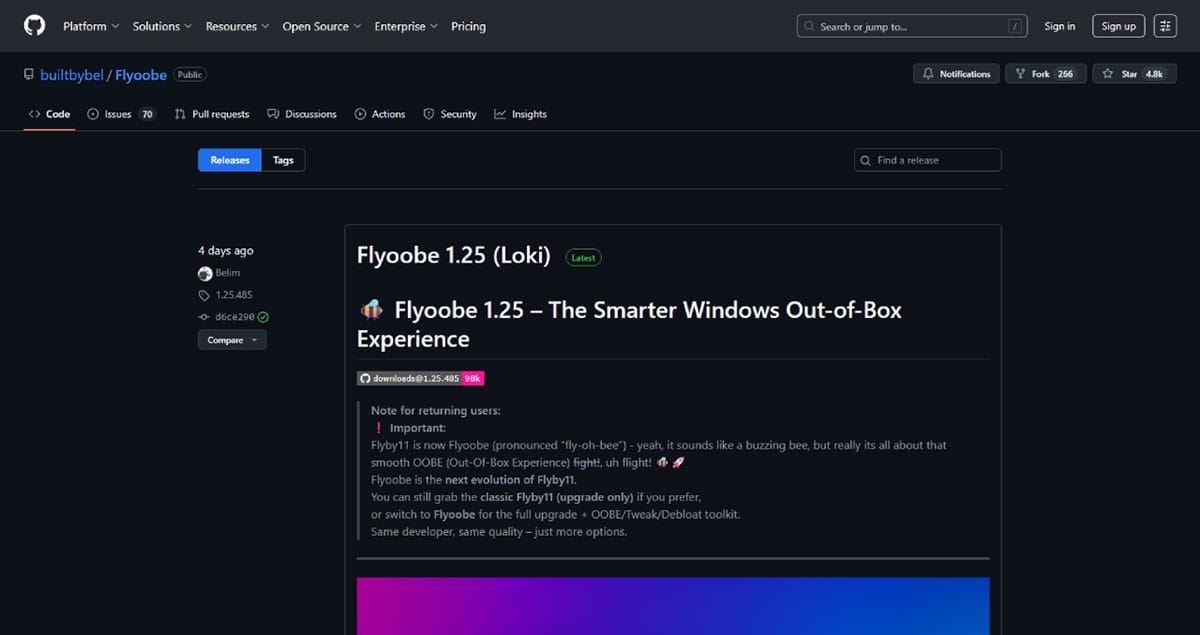

たとえば「Flyby11」というソフトを使う方法です。Flyby11は、Windows 11インストーラーの要件チェックを自動的にバイパスする無料ツールです。

まず公式サイトからFlyby11をダウンロードし、ZIPファイルを解凍します。次に、解凍フォルダ内の「Flyby11.cmd」を右クリックして「管理者として実行」を選択すると、TPMやSecure Boot、CPU世代チェックなどの制限を一括で回避するスクリプトが起動します。そのままWindows 11のインストールメディアを作成するか、既存のセットアップファイルを指定して通常のアップグレード手順を進めるだけで、非対応PCでもエラーなくインストールが始まります。インストール後はFlyby11が自動的に一時的な変更を元に戻すため、レジストリ編集などの手動作業は不要です。

しかし、こういった方法はメーカーやマイクロソフトのサポート対象外となる行為であり、後述する深刻なリスクを伴うことを理解しておく必要があります。 実行する場合、あくまで自己責任のもとで行いましょう。

無理なインストールの先に待つ「本当のリスク」

要件が足りないにもかかわらず無理にWindows 11をインストールした場合、さまざまなリスクがあります。

Windows Updateが正常に機能しないリスク

最も深刻かつ見過ごせないリスクが、セキュリティの脆弱性です。Windows Updateが正常に機能せず、月例のセキュリティ更新プログラムや、新たな脅威に対応するための重要なパッチが適用されない可能性が非常に高いです。これは、サポートが完全に終了した状態と同等です。

Windows 10を使い続けるのと同等、あるいはそれ以上に危険な状態を意味します。ランサムウェアの標的となったり、ネットバンキングの情報が盗まれたり、PCがボットネットに悪用されたりと、あらゆるサイバー犯罪の温床になりかねません。

周辺機器との互換性問題

PCメーカーは非対応PC向けのWindows 11用ドライバーを提供しません。これにより、プリンターが印刷できなくなったり、Webカメラが認識されなくなったり、特定のUSB機器が使えなくなったりと、業務や日常生活に直接的な支障をきたす互換性の問題に直面するリスクがあります。

文鎮化(OSが起動しなくなる)リスクが極めて高まる

仮にインストールに成功し、当面は安定して動作しているように見えても、安心はできません。マイクロソフトが年に1〜2回提供する大規模な機能更新プログラム(大型アップデート)の際に、システムチェックが再度行われ、アップデートに失敗する、あるいは最悪の場合、OSが起動しなくなる「文鎮化」に至る危険性が常に付きまといます。

その時になって後悔しても、失われたデータと時間は戻ってきません。これらのリスクを総合的に判断すると、重要なデータを扱ったり、日々の業務で安定した動作が求められたりするPCに対して、非公式な方法でWindows 11をインストールするメリットは皆無に等しいと言えるでしょう。

Windows 11への乗り換えを避けるのも一案

このようにWindows 10からWindows 11へのアップデートには、いまもなお多くのPCにとって課題が残され続けており、サポート終了後は世界で最大4億台のPCがセキュリティ上の危険にさらされるとも見られています。

Windows 10であれば今後も問題なく使えるPCのサポートが打ち切られることは、ユーザーにとっては大きな損失です。その上で後継となるWindows 11にOSとしての魅力を強く感じていない場合、乗り換えをそもそも避け、古いPCを運用し続けるのも一案です。

Chromebook化

PCの主な用途がWebブラウジング、動画視聴、メール、簡単な文書作成といったライトなものであれば、OSをより軽量なものに入れ替えることで、快適なマシンとして蘇らせることが可能です。

たとえばChromeOS Flexを用いた『Chromebook化』は一案です。

Googleが無料で提供しているOSで、古いPCでも高速に起動し、軽快に動作します。Webブラウザ「Chrome」を主体としたシンプルな設計で、セキュリティは定期的な自動更新により保たれます。Webサービスをメインで利用するユーザーにとって、手軽で安全な選択肢です。インストールもUSBメモリから簡単に行えます。

ESU

Windows 10のサポート終了後も継続してWindows 10を使用したい場合は、延長セキュリティ更新プログラム(ESU:Extended Security Updates)の利用を検討することができます。ESUプログラムにより、2026年10月13日まで約1年間、セキュリティ更新プログラムを継続して受け取ることができます。

個人向けには無料オプションがあり、Windows 10 HomeやProを利用している個人ユーザーの場合、2026年10月13日までの1年間無料で利用できます。ただし、Windows 10 Enterpriseを利用している企業ユーザーの場合は無料提供の対象外となります。また、提供されるのは「重要」と分類されるセキュリティ更新プログラムのみであり、機能更新プログラムなどは含まれません。

※サムネイル画像(Image:eleonimages / Shutterstock.com)