いまや「高額スマホ」の代名詞ともなったiPhone。新品の端末は20万円を超えることもあり、経済的な理由からAndroidスマホを選ぶ人も少なくないでしょう。

一方、たとえばGoogle PixelでもGoogle Pixel 9 Proは約13万円、GalaxyもGalaxy S25が約13万円、Xperiaも最新のXperia 1 VIIは20万円超と非常に高額になっています。

「Androidは安い」という常識が崩れ始めているのが、現在のスマホ市場の価格帯と言えるかもしれません。では、なぜここまでスマホの価格が上がってしまったのでしょうか。

携帯電話の価格は年々上がっている?

まず携帯電話の価格帯は10年~15年といった中長期のスパンで見た際に「急激に上がっている」と言っても過言ではないでしょう。

たとえばauの名作として知られる携帯電話には『INFOBAR』があります。

2003年発売の初代「INFOBAR」はプロダクトデザイナー深澤直人氏とのコラボレーションで誕生した名機で、使っていなくてもこの配色デザインを覚えている人は少なくないでしょう。

同シリーズは2011年にiidaスマートフォン「INFOBAR A01」を発表。一括価格は6万円台後半、MNPで1万円台前半でした。海外製のマイナーなメーカーによる安価なスマホではなく、国内で高い知名度を誇る携帯電話が6万円台だったというのは「非常に安い」と感じる方が多いのではないでしょうか。

なおさらに遡り、ガラケーの時代には携帯電話の価格帯は5万円を大きく下回ることも一般的でした。

iPhoneではないスマホでも「10万円越え」の端末が急増しているのはなぜ?

ユーザーが利用する端末が携帯電話からスマホに移り変わり、もちろん性能自体も向上しました。一方、必需品ともいえるスマホの価格が10万円を超えていることに困惑している人もいるでしょう。その要因を解説します。

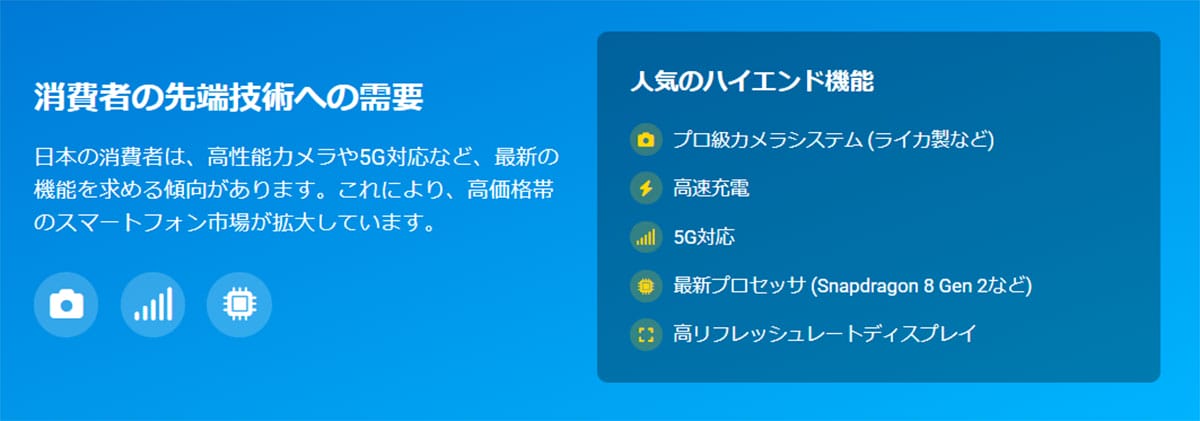

プロ級のカメラやハイエンドCPUを求めるユーザーの増加

近年のスマートフォンは、より高性能なSoC、大容量ストレージ、高画質なカメライメージセンサー、鮮やかな有機ELディスプレイなどを搭載する傾向にあります 。これらの高性能部品は製造コストが高く、端末価格を押し上げる直接的な要因となっています。たとえば、5G通信への対応も、対応チップセットなどのコスト増につながっています。

同様にYouTube動画の撮影などもスマホで行うことが一般化しており、カメラに対してプロ級の性能を求める傾向も強まっています。ハイエンドのSoCや大容量ストレージ、カメラを搭載すると端末価格は10万円を大きく超えて、20万円に近づくのも珍しくはありません。

円安

世界的な半導体不足は依然として続いており、スマートフォンの主要部品である半導体の価格が高騰しています 。これに加えて、各種原材料費の上昇や、近年の急激な円安も、海外からの部品調達コストを増大させ、国内での販売価格に影響を与えています。

Androidスマホを手がけるメーカーのブランド戦略

iPhoneは、高級志向の「ハイエンドスマホ」市場を独占しているというイメージを強く持っている方も多いのではないでしょうか。冒頭でも触れたように、一般的には「iPhoneは高く、Androidは安い」という印象が根強くあります。。

しかし徐々にシャオミやサムスンなどのメーカーもハイエンドスマホを、日本国内の市場に対して強く展開し始めるようになりました。

たとえばシャオミのXiaomi 15 Ultraは、高性能なカメラ機能と最新技術を搭載。特にカメラ性能はLeicaとの協業により進化を続け、1インチセンサーを含む複数の高性能レンズを搭載し、さまざまな撮影シーンで高品質な写真や動画撮影が可能です。

また、Xiaomi 15 Ultraでは、Qualcommが開発した新しいオーディオコーデック技術「Qualcomm XPAN Audio」を利用可能。従来のBluetooth接続より高ビットレートのオーディオ伝送を可能にし、より高音質なワイヤレスオーディオを楽しむことができます。

つまりAndroidは「価格が安い」というのは、「従来のAndroidスマホはiPhoneよりも性能が低く、カメラ性能も悪かった」ことを意味しているとも言えるでしょう。しかしそうした常識が過去のものになるほど、Androidスマホのチップ性能やカメラ性能も急激に上がっているのです。

iPhoneではないハイエンドスマホの選択肢が増えるのは良いことですが、良くも悪くも「従来のガラケー並みに安いスマホ」の選択肢が限られ始めているとも言えるかもしれません。

スマホの極端な値引きに対する規制の影響も大きい

スマホ価格の高騰には、法制度の影響も無視できません。2019年の電気通信事業法改正以降、キャリアによる極端な値引き、いわゆる「1円スマホ」や「実質0円スマホ」の販売手法が厳しく規制されました。これにより、端末価格の大幅な値引きができなくなり、消費者が実際に支払う負担額が大きくなっています。

特に10万円を超えるハイエンド機種は、以前のように大幅割引で手に入れることが難しくなり、「高い端末は高く買う」時代になったと言えるでしょう。この規制強化は、iPhoneだけでなくAndroidの高価格モデルにも同様に影響し、10万円超えの端末が「当たり前」となった一因です。

スマホに求められる性能がどんどん上がり、比例するように端末の性能も上がり、なおかつ「スマホを所持していることが前提の企業のサービスや行政サービスが増え続けている」中で「値引き規制がされること」は本当にユーザーのためになっているのか、規制の必要性は議論の対象かもしれません。

※サムネイル画像(Image:mundissima / Shutterstock.com)