1999年2月22日にNTTドコモが開始した『iモード』は単に「話す」ための道具であった携帯電話をポケットに入る情報端末へと変貌させた、世界初の本格的な携帯電話向けインターネット接続サービスでした。「話すケータイから使うケータイへ」というコンセプトの下、iモードは日本のモバイル文化に革命をもたらしました。

iモードはサービス開始からわずか数年で契約者数が数千万人規模に達し、最盛期には年間1兆5千億円もの収益を稼ぎ出したといわれています。絵文字、着メロ、公式サイトといった独自の文化を次々と生み出し、iモードは20世紀最後の社会現象とも言えるイノベーションとなりました。

しかし2000年代初頭、国内での成功を引っ提げて意気揚々と開始した海外展開は、大きな壁に突き当たります。

まず2002年3月にドイツでE-Plusと提携して欧州初のiモードを開始したものの、期待したほどの成果は得られず。4月にはオランダ、さらにアメリカでもサービスを開始したものの、爆発的な普及には至らず、2004年には海外投資の見直しが行われました。

あれほど日本を熱狂させたiモードは、なぜ世界を獲れなかったのでしょうか。具体的に見ていきましょう。

世界標準になれなかった「iモード仕様」

90年代後半~00年代前半当時、海外のモバイルインターネット市場はまだ黎明期にありました。欧州では法人向けBlackBerry型サービスが注目されており、その状況はiPhoneの登場まで変わりませんでした。

対照的に、iモードはボタン一つでネットにつながり、個人でも豊富なコンテンツを簡単な操作で楽しめるという、圧倒的な優位性を持っていました。実際、「平成27年度版情報通信白書」によると、2002年度末には携帯電話に占めるインターネット接続利用者の割合は80%を超え、他国を大きく引き離す世界最先端のポジションにいました。少なくとも「先見の明」と「国内での実績」という点を見れば、その海外展開には十分な勝機があったと言えるのではないでしょうか。

そして、その海外展開を阻んだ要因には「ガラパゴス化した技術仕様」が挙げられます。

iモードは「インターネットそのもの」ではなかった

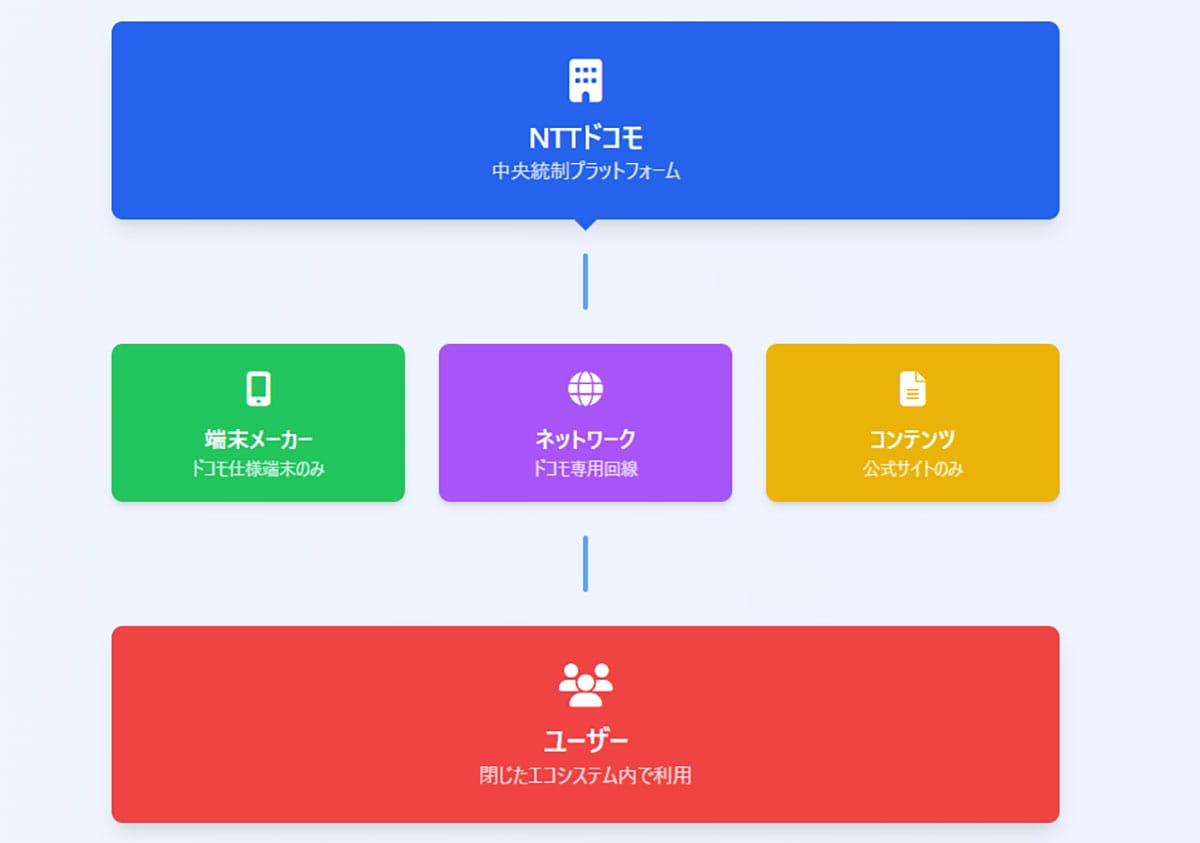

iモードは、携帯電話で手軽に情報サービスを利用できる画期的な仕組みでしたが、PCや他のインターネット端末から直接アクセスできない「閉じた」ネットワークでした。ユーザーはiモード対応端末からのみ、iモードの公式サイトにアクセスできました。

そのため、安全性や利便性は高かった一方、オープンなインターネットの発展とは異なる道を歩んだことが、後のグローバル展開の壁にもつながりました。のちにiPhoneが登場すると、ユーザーは閉じたプラットフォームのiモードを離れ、オープンなインターネットプラットフォームを選ぶようになってしまったとも言えるでしょう。

cHTMLの独自仕様

iモードの海外展開における「技術面の難しさ」にも触れる必要があるでしょう。日本国内で最適化された技術仕様が、グローバル市場の潮流から乖離していた、いわゆる「ガラパゴス化」の問題です。

たとえばiモードがウェブページの記述言語として採用したのは「cHTML(Compact HTML)」という、HTMLを簡略化した独自に近い仕様でした。一方で、当時欧米を中心に世界標準として普及を目指していたのは「WAP(Wireless Application Protocol)」という全く異なる技術体系でした。海外のコンテンツプロバイダーにとって、iモード向けにサイトを構築することは、WAP対応とは別に「二重の開発コスト」を強いることを意味し、これが参入への高い障壁となったのです。

もしiモードが、cHTMLという独自仕様に固執せず、早期からWAPとの互換性を確保あるいはHTML標準に準拠する「オープン化」にかじを切っていたらどうでしょう。海外のコンテンツプロバイダーは既存のウェブ資産を容易にiモード向けに変換でき、参入障壁は劇的に下がったはずです。

通信方式の違い

またiモードの先進性が、端末開発において裏目に出た側面もあります。iモードが普及した日本の通信規格は「PDC」という独自方式で、世界標準の「GSM」とは互換性がありませんでした。そのため、iモードの優れた体験を実現する専用端末を海外で供給するには、GSM市場を主戦場とするNokiaなどの海外巨大メーカーに、わざわざiモード向けの特別仕様を開発してもらう必要がありました。

日本では、ドコモのような強力なキャリアが端末の企画・開発・販売に至るまで深く関与し、メーカーを事実上コントロールする構図が確立されていましたが、当時のグローバル市場ではフィンランドのNokiaや米国のMotorolaといった巨大端末メーカーが市場を支配しており、キャリアは彼らの人気端末をいかに確保するかが重要でした。

つまり海外メーカーにとって、一通信キャリアの独自仕様に対応するメリットは乏しく、これが海外での端末供給のボトルネックとなったのです。

「キャリア主導」モデルは世界で通用しなかった

iモードの成功を支えたのは、技術だけでなく、ドコモが作り上げた精緻なビジネスモデル、すなわち「垂直統合型のエコシステム」でした。しかし、この日本で大成功したモデルこそが、海外展開における第二の壁となったのです。

まずiモードの収益の核は、ドコモがコンテンツを審査・公認し、ユーザーが安全に利用できる「公式サイト」のプラットフォームにありました。さらに、コンテンツの利用料を通信料と合算して徴収代行する仕組みは、コンテンツプロバイダーにとって収益化を容易にし、エコシステムの成長を促しました。

しかし、このキャリアがプラットフォームを完全に支配するビジネスモデルは、海外の通信キャリアにとっては異質でした。海外の通信キャリアは、日本のキャリアのようにコンテンツの生殺与奪権を握ることに慣れていなかったとも言えるでしょう。

ある意味、やはり日本国内のモバイルインターネットがすでに実現していた「モバイルで利用できるコンテンツの豊富さ」自体も当時のグローバルでは異質だったのでしょう。

iモードに欠けていた「マーケットイン」の発想

iモードの事例はどれだけ優れた技術やサービスであっても、それが生まれた特有の「エコシステム」ごと海外に持ち出すことは極めて難しいことを示唆しています。自社の成功モデルを絶対視する「プロダクトアウト」の発想ではなく、現地の市場ニーズを起点とする「マーケットイン」の発想が、iモードには欠けていたと言えるのではないでしょうか。

たとえばiモードの強みであった「使いやすさ」「安定性」「セキュリティ」といった技術的優位性を、「WAPよりも簡単・安全に使える、ビジネスパーソン向けのプレミアム・モバイルネット」といったブランディングで、特定の顧客層に深く浸透させることから始めていたら海外でのiモードの受け入れられ方は全く違うものだったはずです。

iPhone登場以前、世界のビジネスパーソンに熱狂的に受け入れられたBlackBerryのビジネスモデルも当初は法人向けのものでした。BlackBerryの初期のビジネスモデルは、2023年のカナダ映画『BlackBerry』で詳しく描かれているため、興味がある方は同作を鑑賞するのもおすすめです。

ニッチ市場で確固たる地位を築いた後、一般ユーザーへと展開していくことで、価格競争に巻き込まれずにブランド価値を高められたかもしれません。

これらの戦略は、結果論に過ぎないかもしれません。しかし、iモードが持っていたポテンシャルを考えると、こうした「もう一つの未来」を想像させるだけの力が、この日本発のイノベーションには確かにあったのです。

※サムネイル画像は(Image:「photoAC」より引用)