2024年10月3日、株式会社NTTドコモは、衛星電話サービス「ワイドスターII」の提供を2028年3月31日をもって終了すると発表しました。1996年の前身サービス開始から数えれば約30年、日本の通信が届かない場所、特に災害時や海上における「最後の砦」として、社会インフラを支え続けてきたサービスの歴史に、一つの区切りがつけられることになりました。

この発表は、衛星通信業界における地殻変動を象徴する出来事と言えます。奇しくも、世界ではイーロン・マスク氏が率いるSpaceX社の衛星ブロードバンドサービス「Starlink」が、猛烈な勢いで市場を席巻しています。日本でもその存在感を急速に増しています。特に2024年1月の能登半島地震では、地上インフラが寸断された被災地で、Starlinkが自治体や救助隊の通信手段として広く活用され、その有効性が改めて多くの人に認知されるきっかけとなりました。

しかし、日本は通信衛星の商用利用において、決して後れを取っていたわけではありません。むしろ、ドコモのワイドスターは、Starlinkよりも遥か以前から研究開発が進められ、実用化されていた「先行者」であったはずです。それにもかかわらず、なぜワイドスターIIは、Starlinkのように世界中の個人や企業を巻き込む革新的なサービスとして飛躍することができなかったのでしょうか?

ワイドスターII vs Starlink:2つの衛星通信の違いとは?

ワイドスターIIがStarlinkになれなかった理由を理解するには、まず両者が全く異なる思想に基づいて設計されたサービスであることを認識する必要があります。

ワイドスターII:「信頼性」を追求した社会インフラ

ワイドスターの歴史は、1996年3月に開始された衛星電話サービスに遡ります。その主なターゲットは、官公庁、地方自治体、電力・ガスなどのライフライン企業、そして広大な海を航行する船舶でした。携帯電話の電波が届かない山間部や離島、海上での通信確保、そして何よりも地震や台風といった自然災害発生時に、地上の通信網が途絶しても機能し続ける「命綱」としての役割が期待されていました。

その象徴とも言える点は、GMDSS(Global Maritime Distress and Safety System:海上における遭難及び安全に関する世界的な制度)の認定を受けているというところ。これは、ワイドスターが単なる利便性のためのツールではなく、人命救助にもかかわる極めて高い信頼性が求められる公的なインフラとして位置づけられていたことを示しています。2機の衛星と2系統の地上設備による冗長構成など、設計の随所に「いつでも、どこでも、確実につながる」という信頼性至上主義が貫かれています。

なお、山間部や離島、船舶の通信に対する衛星の活用という点ではStarlinkとの共通点は少なくありません。ただし「衛星技術そのもの」には違いがあります。ワイドスターIIは、赤道上空約36,000kmに位置する「静止衛星(Geostationary Earth Orbit: GEO)」を利用します。この軌道にある衛星は、地球の自転と同じ速度で周回するため、地上からは常に同じ位置に静止しているように見えます。

一方で地球からの距離は非常に長く、電波が往復するだけで約0.25秒(250ミリ秒)かかり、通信の「遅延(レイテンシ)」が非常に大きいという問題点がありました。

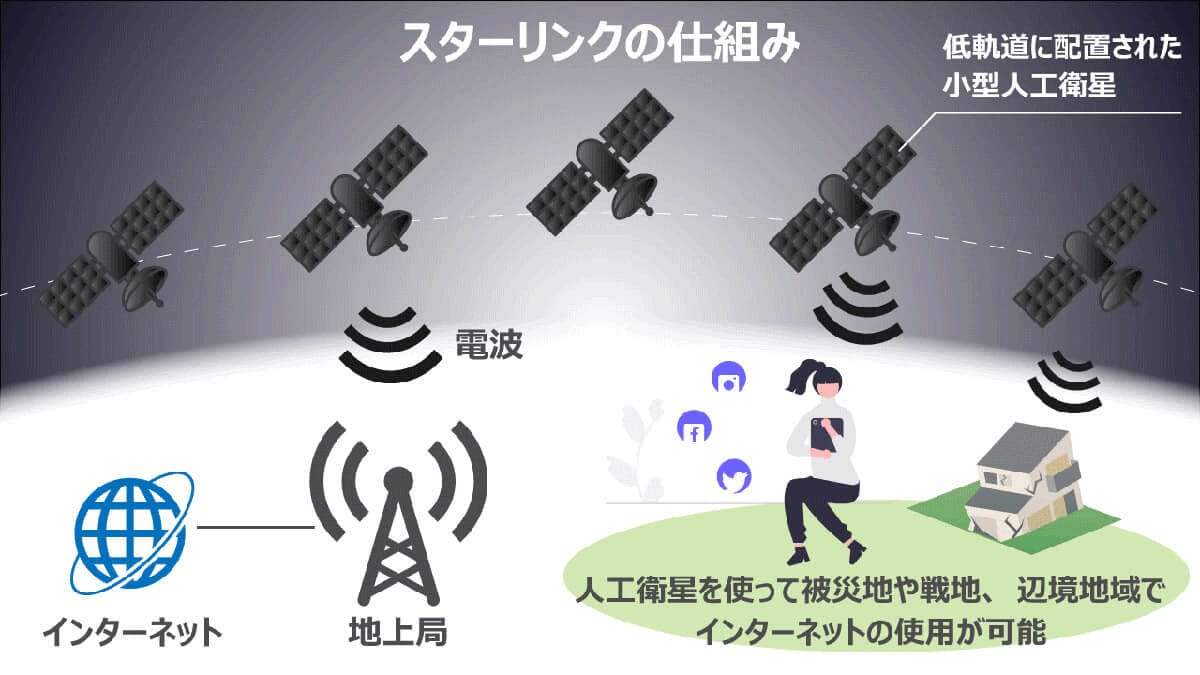

Starlink:「高速インターネットの民主化」を目指すグローバルサービス

一方、Starlinkが掲げているのは、「地球上のどこにいても、誰もが情報にアクセスできる」世界の実現です。その目的は、特定の専門ユーザーに高信頼の通信を提供することではなく、地上インフラの恩恵を受けられない世界中の何十億もの人々に、都市部と変わらない高速・低遅延のブロードバンドインターネットを届けることにあります。いわば「インターネットアクセスの民主化(グローバルインターネットメッシュ)」です。

そのため、Starlinkは法人、航空、海運といったB2B市場に加え、最初から個人ユーザー(B2C)もターゲットに据え、家庭での利用、RV車での移動中の利用、キャンプなど、ライフスタイルのあらゆる場面での活用を想定しています。

なお、衛星技術としてStarlinkは、地上からわずか約550kmという「低軌道(Low Earth Orbit: LEO)」に、数千から将来的には1万機以上の小型衛星を打ち上げ、それらを連携させて網(コンステレーション)を形成する方式を選びました。地上に圧倒的に近いため、通信遅延は20~40ミリ秒程度と、光ファイバーに匹敵するレベルまで劇的に短縮されます。

なぜ「ワイドスターII」はStarlinkになれなかったのか?

世界的に発展したStarlinkと、終了が発表されてしまったワイドスターII。その違いは技術的アプローチの違いから、ターゲットとした市場、コスト構造などさまざま考えられます。

【理由1】静止衛星(GEO)と低軌道(LEO)の違い

第一の理由は、両者が選択した技術的アプローチの違いです。

ワイドスターIIは、1990年代から続く静止衛星(GEO)技術の延長線上にありました。その開発目標は、既存のGEOシステムの枠組みの中で、信頼性を絶対に損なうことなく、いかに通信を安定させ、少しでも高速化するかという「改善」にあったと言えるでしょう。実際、2010年のサービス開始時、IP技術やIMS(IP Multimedia Subsystem)を導入し、従来サービスからの高速化を実現しました。

これは当時の技術的制約と、僻地などにおける安否確認のための「音声通話」や、テキストベースの情報をやり取りするための「低速なデータ通信」という社会的要請の中では、極めて合理的かつ堅実な選択でした。

しかし、これは同時に、GEOが持つ物理的な制約(高遅延・速度限界)という「見えない壁」の内側に留まることも意味していました。

一方で、Starlinkが選んだ低軌道(LEO)は、そのアイデア自体は1990年代から存在しましたが、技術的・コスト的な課題から大規模な商用化は困難とされてきました。いまでも「ケスラーシンドローム」のリスクなど、低軌道衛星に対する懸念の声は多いです。

Starlinkの革新性は、低軌道(LEO)の大規模な商用化にあることは間違いありません。すなわち「高遅延で低速」という根本的な問題を解決し、地上系の光ファイバーや5Gに匹敵する大容量かつ高速なユーザー体験の提供を実現したことは大きな功績でもあるでしょう。

【理由2】「B2B特化」と「グローバル」

第二に、両者はターゲットとする市場とビジネスモデルの射程が全く異なっていました。

ワイドスターIIは、前述の通り、その誕生の経緯から一貫してB2B(Business to Business)およびB2G(Business to Government)市場に特化してきました。災害対策や事業継続計画(BCP)のために、高価であっても確実な通信手段を確保したいという、支払意欲の高いニッチな顧客層がターゲットでした。その市場規模は本質的に限定的であり、一般消費者へと爆発的に普及するモデルではありません。

対照的に、Starlinkは創業当初から法人需要に加えて「グローバルなB2C(Business to Consumer)」市場を明確に視野に入れていました。全世界でインターネットにアクセスできない、あるいは不満を抱えている数十億人という巨大な潜在市場も潜在的なターゲットに据えたのです。

このビジネスモデルは、衛星通信を一部の専門家や大企業のものではなく、一般家庭の選択肢へと変貌させました。その成長スピードは従来の通信事業者の常識を遥かに超えています。このグローバルなフォーカスが、圧倒的な普及率とブランド認知度をもたらしました。

コスト構造の違い

ビジネスモデルの違いは、コスト構造と価格戦略に直結します。

ワイドスターIIの価格が高価なのは、その「高信頼性」を担保するためのコストが反映されているからです。2局の地上設備や冗長化されたシステムなど、万が一の事態にもサービスを継続するための投資は莫大です。これらのコストは、限られた数の法人ユーザーで回収する必要があるため、必然的に単価は高くなります。

たとえば2025年4月から実施された通話料の大幅な値上げ(例:携帯電話発→衛星電話着が30秒55円から177.1円)は、サービス維持コストの厳しさを物語っていると言えるでしょう。

一方、Starlinkの最大の強みは、その革命的なコスト構造にあります。親会社であるSpaceXが、ロケットの開発、製造、打ち上げ、そして再利用までを自社で一貫して行う「垂直統合モデル」を確立していることです。こうしたコスト削減により個人でも手の届く月額料金(日本では月額6,600円から)という形でユーザーに還元され、普及の最大の原動力となっています。

ワイドスターIIは「失敗だった」のか?

「ワイドスターII」が「Starlink」になれなかったのは、どちらか一方が優れ、他方が劣っていたという単純な話ではありません。それは、両者が生まれた時代の要請、追求した目的、選択した技術、そして事業を推進した組織の文化といった、複数の要因が複雑に絡み合った必然的な結果でした。

ワイドスターIIは、「社会インフラとしての信頼性」という極めて重要なミッションを背負い、日本の通信を陰で支え続けてきました。災害時に家族の安否を繋ぎ、大海原で働く人々の安全を守り、携帯電話が通じない場所での経済活動を可能にしてきました。その歴史的役割と功績は計り知れません。それは、ブロードバンド時代の寵児であるStarlinkが、すぐには代替できない価値です。

一方、Starlinkは「インターネットの普遍化」という全く異なる、しかし同様に壮大なミッションを掲げ、衛星通信の常識を破壊することで新たな市場と価値を創造しました。その革新性は、通信業界のみならず、世界の地政学や人々のライフスタイルにまで影響を及ぼし始めています。

ワイドスターIIのサービス終了は、確かに一つの時代の終わりを告げています。しかし、それは決して日本の衛星通信の停滞を意味しません。

ドコモの発表によれば、ワイドスターIIの終了は、2023年10月からサービスを開始した「ワイドスターIII」へ経営資源を集中するためです。これは過去に固執せず、未来に向けた新たな布石を打つという明確な意思表示でしょう。

また、後継サービスであるワイドスターIIIは、静止衛星(GEO)を使いながらも、セルラーで用いられるLTE技術を全面的に導入することで、性能を大幅に向上させています。通信速度は下りで最大1.5Mbps、上りで最大1Mbpsと、ワイドスターIIと比較して下りで約4倍、上りで約7倍の高速化を実現しました。これにより、音声通話とデータ通信の同時利用や、Wi-Fiルータ機能によるスマートフォン連携など、現代的な利用シーンにも対応可能となりました。これはGEOの強みである「広域カバレッジと高い信頼性」を維持しつつ、現代のブロードバンドニーズに可能な限り応えようとする、ドコモの誠実な進化の姿を示しているのではないでしょうか。

※サムネイル画像は(Image:「NTT」公式サイトより引用)