iPhoneやGalaxyの最新モデルが発表されるたび、その性能やデザインとともに大きな注目を集めるのが「価格」です。

かつてスマホに対して「高い」と感じるボーダーラインが、10万円前後の価格帯にあった方は多いでしょう。2025年現在、スマホの価格は容易に10万円を超え、今や上位モデルでは20万円に迫ることも珍しくありません。

多くの人が「昔は携帯電話ってもっと安く手に入らなかったっけ?」「どうしてこんなにスマホの値段は上がり続けているんだろう?」といった疑問を抱いているのではないでしょうか。

この記事では、そんな「今さら聞けないスマホ価格高騰の謎」の答えをご紹介します。

スマホはいつから高くなった?

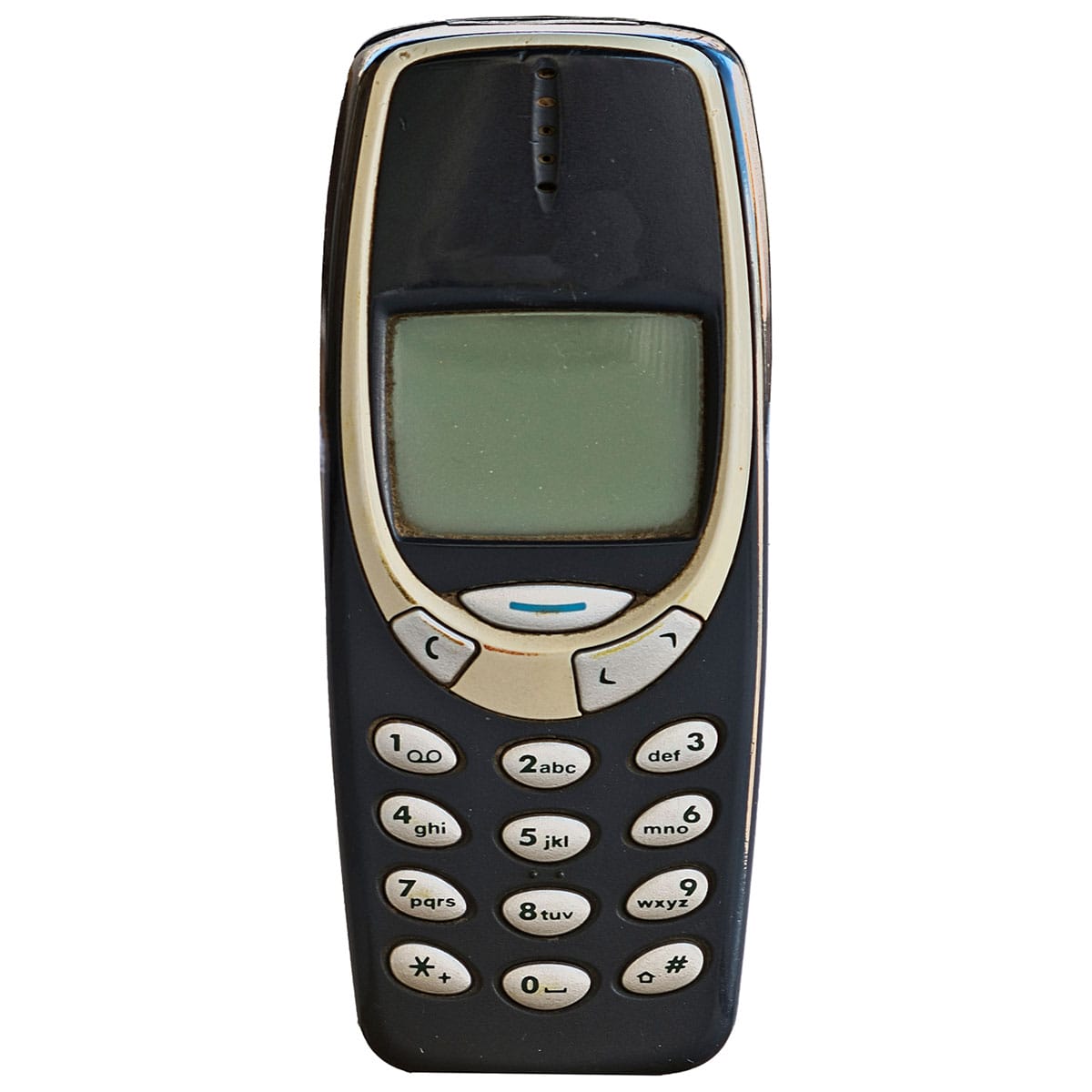

現在の価格を語る前に、まずは少しだけ時間を巻き戻し、過去の携帯電話の価格を振り返ってみましょう。

まずスマートフォンが普及する前の2000年代から2010年代初頭、携帯電話の主役は「フィーチャーフォン」、通称「ガラケー」でした。当時のガラケーの価格は、機種にもよりますが、おおむね定価で2万円台から4万円台が中心でした。

さらに当時は、携帯キャリア各社が販売奨励金を積極的に投入しており、新規契約や他社からの乗り換え(MNP)を条件に「実質0円」や「一括1円」といった、今では考えられないような価格で販売されることも一般的でした。

多くのユーザーにとって、携帯電話本体は「数万円を支払って買う」というよりも「通信契約とセットで、0円に近い価格帯で手に入れるもの」という感覚が強かった時代と言えるでしょう。

最初期のiPhoneの価格はどれくらいだった?

携帯電話の歴史を塗り替えたのが、2007年にAppleが発表した初代iPhoneです。

そして日本市場にiPhoneが初めて登場したのは、翌2008年に発売された「iPhone 3G」です。その価格は、SoftBankによる独占販売という形も相まってさまざまなプランがありましたが、端末価格自体は7万円〜8万円台に設定されていました。

当時としても「高い」という印象はありましたが、現在のフラッグシップモデルが15万円、20万円という価格帯に突入していることを考えると、まだ現実的な範囲に収まっていたと言えます。

スマホ高騰のターニングポイントは『iPhone X』

スマホの価格について「10万円を超えるのが当たり前」という風潮が生まれたのは、2017年から2018年にかけてです。その象徴的な製品が、2017年11月に発売された「iPhone X」です。

2017年にiPhoneの10周年記念モデルとして発表された「iPhone X」は、最も安い64GBモデルでも税別112,800円という価格で発売されました。

iPhone Xの価格が急上昇した背景には、以下のような新技術が惜しみなく投入されたことが背景にあります。

・有機EL(OLED)ディスプレイの初採用

・ホームボタンの廃止とFace ID(顔認証)の導入

・デザインの大幅な変更

このiPhone Xが市場に受け入れられ、高価格でも売れることが証明された結果、他のメーカーも追随するように高性能・高価格なフラッグシップモデルを投入し始めたのです。

なぜスマホはさらに高騰し続けるのか?

もっとも、『iPhone X』の登場は2017年のことです。携帯電話の歴史をさらに深く振り返ると、本来、技術の進歩と適切な市場競争は端末価格を押し下げる傾向が強いのです。

たとえば1990年代初頭、携帯電話を持つためにはレンタルが主流で、保証金や加入料、そして1万円を超える基本使用料が必要でした。1994年に端末の買い切り制度が始まってからも、端末価格は10万円前後、諸経費を含めると初期費用として約15万円ほどが必要だったのです。

つまりガラケーが4万円前後で入手でき、なおかつ「実質0円」での入手も可能であったことは「技術の進歩と市場競争」の結果だと言えるでしょう。

ではスマホはなぜ、iPhone Xの登場から8年が経過しても、右肩上がりでの価格上昇が続くのでしょうか?

高性能化と半導体不足

スマートフォンは今やコンテンツの視聴からゲーム、撮影、決済まで日常生活の『インフラ』に近い存在です。そのため端末には高い耐久性能や大型のバッテリー、複数のレンズ搭載、そして、それらの処理を下支えする高性能CPUの搭載が不可欠です。

一方で近年は米中貿易摩擦やウクライナ情勢、EVシフトに基づく自動車業界での半導体需要の急増など、複雑な要因が多数相まって半導体不足が世界的に深刻化しています。スマホの製造において半導体は欠かせない部品であり、部品コストの上昇が製品価格に反映されていると言えるでしょう。

円安の進行

2022年頃から急速に進んだ円安も、スマートフォンの価格高騰に大きく影響しています。

多くのスマートフォンは海外で製造・生産されているため、円安は輸入価格の上昇に直結します。 日本国内で製造されているスマートフォンであっても、その部品の多くは海外からの輸入品であるため、円安の影響を免れることはできません。

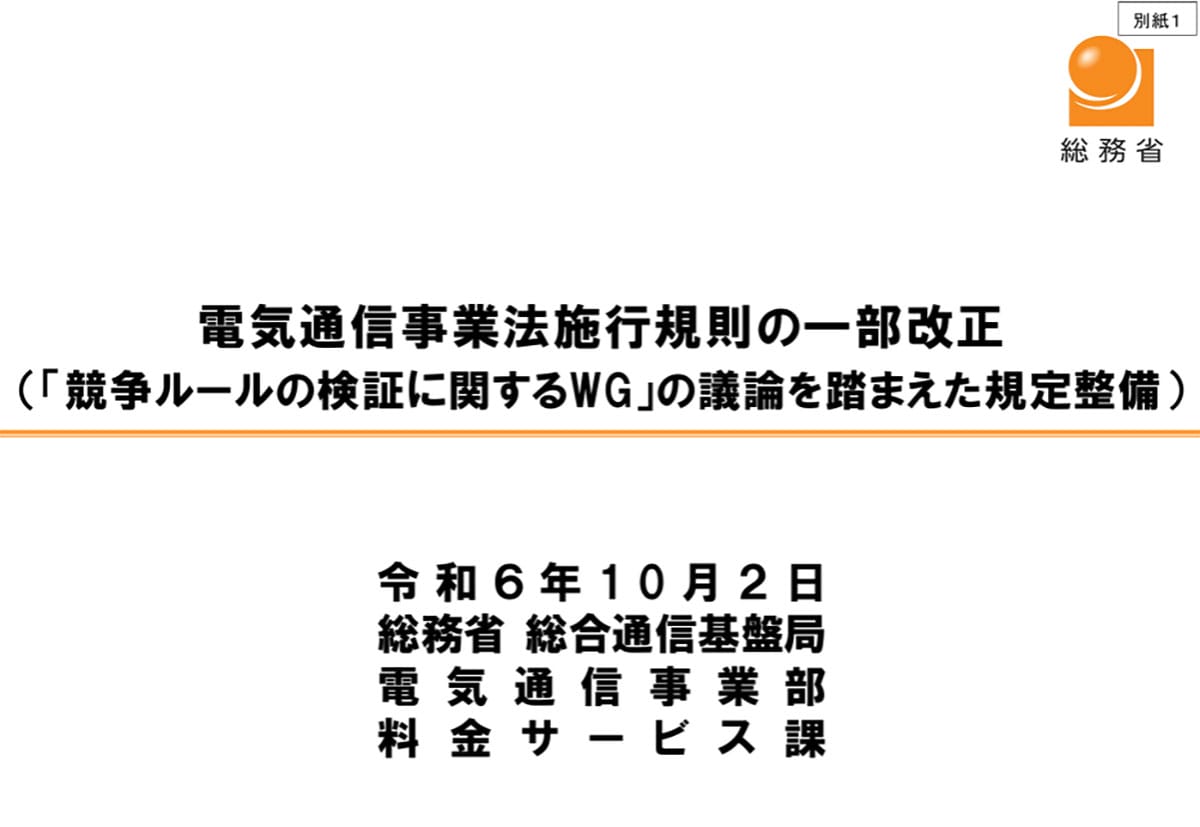

値引き規制による消費者側の「負担感」の増加

総務省は2023年に「1円スマホ」のような過度な値引きをなくすためのスマホ値引き規制を行いました。こうした動きを受けて各スマホキャリアが提供し始めたのが、消費者が分割でスマホを購入し、端末の売却価値が高いうちにキャリアに端末を返却することで実質半額で端末を手に入れる「端末購入プログラム」。しかし、総務省は翌2024年末にこの購入プログラムに関する規制も追加で行っています。

この規制の内容は、免除される金額の合計が端末価格の50%を超えてはならない、というものです。キャリアへの規制ですが、消費者にも負担の増える規制となってしまいました。

仮に端末価格が大きく上昇しても、従来の「1円スマホ」に相当する端末の入手性を大きく高める販売施策が行われていれば、消費者側の負担感は依然として小さいままでしょう。

生活におけるスマートフォンの重要性が高まり続ける一方で、製品の価格も上昇し続ける現在において、過度な値引き規制は本当に必要か、議論が必要な時期に差しかかっていると言えるでしょう。

※サムネイル画像は(Image:「Apple」公式サイトより引用)