かつて「格安スマホ」の代名詞的存在だったXiaomi(シャオミ)が、今、大きな変貌を遂げています。ドイツの老舗カメラメーカーLeica(ライカ)と共同開発したカメラを搭載する10万円超のハイエンドスマートフォンをグローバルとほぼ同時に日本市場へ投入し、さらには電気自動車(EV)『Xiaomi SU7』を開発、日本でも実機を披露するなど、その事業領域はもはやスマートフォンの枠を大きく超えつつあります。

直営店「Xiaomi Store」の盛況ぶりも、同社が新たなブランドイメージを確立しつつあることの証拠でしょう。 このようなXiaomiの急成長とブランドのプレミアム化に伴い、ユーザーサポートの重要性も増しています。そんな中、満を持して登場したのが、同社初の有償保証サービス『Xiaomi Care』です。

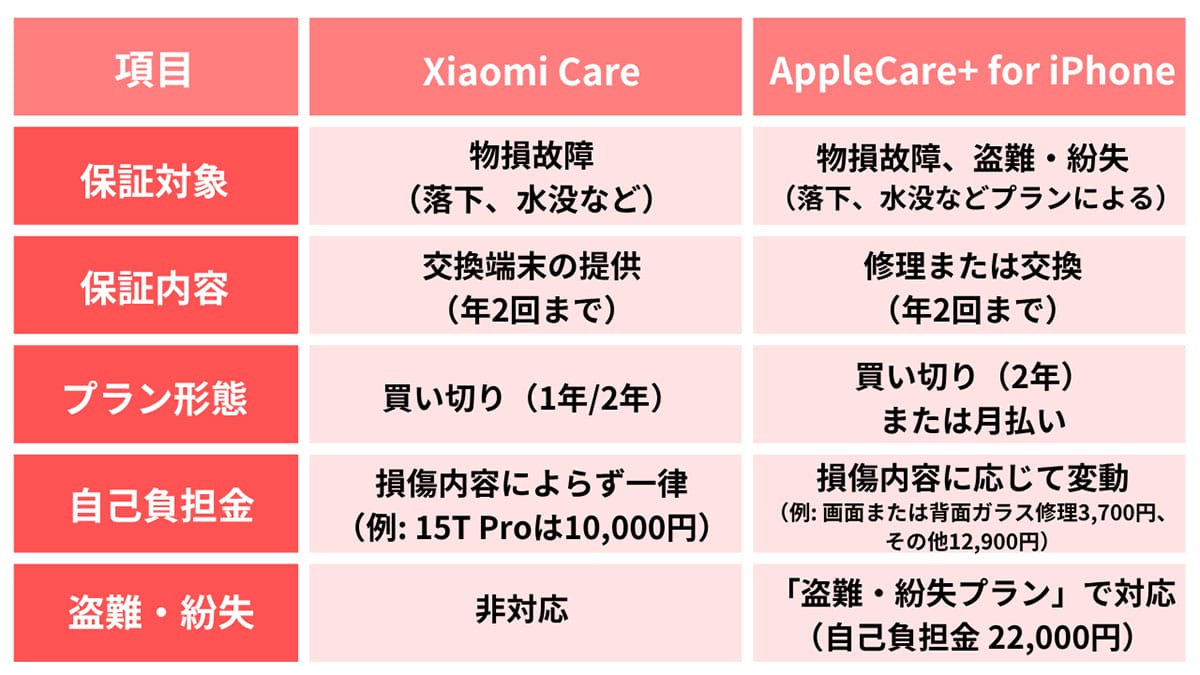

iPhoneユーザーにとってはお馴染みの「AppleCare+」と、この『Xiaomi Care』は何が違うのでしょうか。そして、高価格化するXiaomiのスマートフォンにおいて、この保証サービスは果たして「買い」なのでしょうか。

もはや「格安」ではない。Xiaomiの現在地

『Xiaomi Care』の価値を語る上で、まず理解しておくべきは、現在のXiaomiが決して単なる「格安スマホのメーカー」に留まっていないという事実です。現在のXiaomiは、AppleやSamsungといった業界大手を強く意識させる存在となっています。

たとえば現在のXiaomiの勢いをもっとも象徴しているのが、フラッグシップモデル「Xiaomi Tシリーズ」の存在です。2025年9月に発表された『Xiaomi 15T Pro』は、Leica監修のトリプルカメラを搭載し、特にTシリーズとしては初となる光学5倍の望遠レンズを備えるなど、カメラ性能に並々ならぬこだわりを見せています。

プロセッサーにはMediaTek社の最新鋭チップ「Dimensity 9400+」を採用し、AI処理性能も大幅に向上させています。価格は最上位の1TBモデルで12万9800円と、もはや「格安」とは呼べない、完全なハイエンド機です。 このような高性能・高価格帯の製品をグローバル発表後すぐに日本市場へ投入するスピード感からも、日本市場への強いコミットメントがうかがえます。

人・車・家を繋ぐ「Human×Car×Home」戦略

Xiaomiが目指すのは、単体の製品を売ることではありません。スマートフォンをハブとして、人々の生活空間にあるあらゆるデバイスをシームレスに繋ぐ「Human×Car×Home」という壮大なエコシステムの構築です。

その戦略の最後のピースとして発表され、世界に衝撃を与えたのがEV『Xiaomi SU7』です。日本でも2025年9月に開催されたイベント「Xiaomi EXPO 2025」で世界最速のEV『Xiaomi SU7 Ultra』が初展示され、多くの来場者から反響を集めました。

なお、EV『Xiaomi SU7』のスペックは以下の通りです。

・最大出力 :1548馬力(約1138kW)

・最大トルク:1770Nm

・加速性能 :0-100km/h 1.98秒

・最高速度 :350km/h

・モーター :3基(前1/後2、トライモーター構成)

・航続距離 :CLTCモードで約630km

・ボディサイズ:全長5115×全幅1970×全高1465mm、ホイールベース3000mm

・車両重量 :約1900kg

EV『Xiaomi SU7』はラグジュアリースポーツセダンとして存在感を発揮していることに加え、Appleが撤退を余儀なくされたEV開発の分野においてXiaomiが大きな成功を収めたこと自体でも、自動車業界に衝撃を与えています。

総じてXiaomiは「単に安いメーカー」というブランドイメージから、完全に脱却しつつあると言えるでしょう。Xiaomiの急激なブランドシフトと製品の高価格化は、必然的に「購入後の安心」に対するユーザーの要求を高めます。そこで投入されたのが、本稿の主役である『Xiaomi Care』なのです。

『Xiaomi Care』はAppleCare+と何が違う?

『Xiaomi Care』は、メーカーの自然故障保証では対象外となる、落下による画面割れや水没などの「物損故障」に対して、交換端末を提供してくれる有償保証サービスです。物損故障時に、免責負担金(自己負担金)を支払うことで、年に2回まで交換端末の提供を受けられます。

・加入条件: スマートフォンの購入時のみ加入可能

・対象機種: 現在は『Xiaomi 15T/15T Pro』や『Xiaomi 15/15 Ultra』といった、比較的新しいハイエンドモデルが対象

・料金プラン: 「1年一括プラン」と「2年一括プラン」の2種類が用意されており、料金は機種によって異なる

たとえば、『Xiaomi 15T Pro』(本体価格10万9800円~)の場合、料金は以下の通りです。

・2年一括プラン料金: 16,800円

・保証利用時の自己負担金: 10,000円

万が一、購入から2年以内にディスプレイを激しく損傷させてしまった場合でも、合計26,800円(プラン料金+自己負担金)で新品同様の交換機が手に入る計算になります。

では、iPhoneユーザーにはお馴染みの「AppleCare+」とは、具体的にどこが違うのでしょうか。

もっとも大きな違いは「修理か交換端末の提供か」という点にあります。Xiaomi Careが「交換端末の提供」を基本としているのに対し、AppleCare+は画面割れなど部分的な損傷の場合、「修理」という選択肢があります。これにより、AppleCare+の方が自己負担金を安く抑えられるケース(画面修理3,700円など)が存在します。

Xiaomi 15T Proを完全に損傷した場合に、自己負担金1万円で交換端末が手元に届くのは魅力的です。一方で「軽い損傷」であれば、自己負担金が割高に見える場面もあるかもしれません。

AppleCare+と比較すると、プランの柔軟性や盗難・紛失補償の面で見劣りする部分はありますが、もっとも発生頻度の高い「物損故障」に対する備えとしては、選択肢として十分検討に値するでしょう。

『Xiaomi 15T Pro』のように10万円を超える高価な端末を購入し、万が一の際の修理費用を抑えたいユーザーにとっては、加入価値は十分にあると言えるでしょう。非正規店での修理は安価な場合もあります。しかし純正パーツが使われない、あるいは防水性能が損なわれるといったリスクが伴います。正規の保証で新品同様の交換機が手に入る安心感は大きいです。

ただし「Xiaomi Careは現時点でハイエンド機のみが対象」である点には注意が必要です。今後、数万円で購入できるミドルレンジモデルにまで対象が広がった場合、端末自体の価格と保証料のバランスを慎重に考える必要が出てくるでしょう。

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)※画像は一部編集部で加工しています