2019年4月にサービスが終了した『Google+(Googleプラス)』。

FacebookやTwitter(現X)が人気を大きく拡大した2010年代に、GoogleがSNS市場に割って入るようにして、大々的に展開したサービスです。国内ではAKB48を起用したプロモーションでも有名でした。

しかしGoogle+は2011年のサービス開始後、わずか8年で撤退。今回は改めてGoogle+の敗因と、その残した遺産を振り返ってみましょう。

市場参入の遅さ

Google+は2011年にGoogleが立ち上げ、8年で終了したSNSです。プロモーションの規模や知名度の高さに対して、サービスが短命だった最大の要因は「市場参入」の遅さでしょう。

まずGoogle+の登場時点(※2011年)で、FacebookやTwitterといったSNSはすでに市場で確固たる地位を築いていました。そこでGoogle+は多機能さを備えたUIや設計をSNSとして提供しました。

たとえば「サークル」という単位を提供したことはGoogle+の発明の1つです。「サークル機能」では友人、家族、仕事仲間など、現実の人間関係を反映したグループ分けが可能でした。

自分のストリームに流れる情報を「自分で極めて細かくコントロールできる」のはGoogle+の楽しさの1つでした。

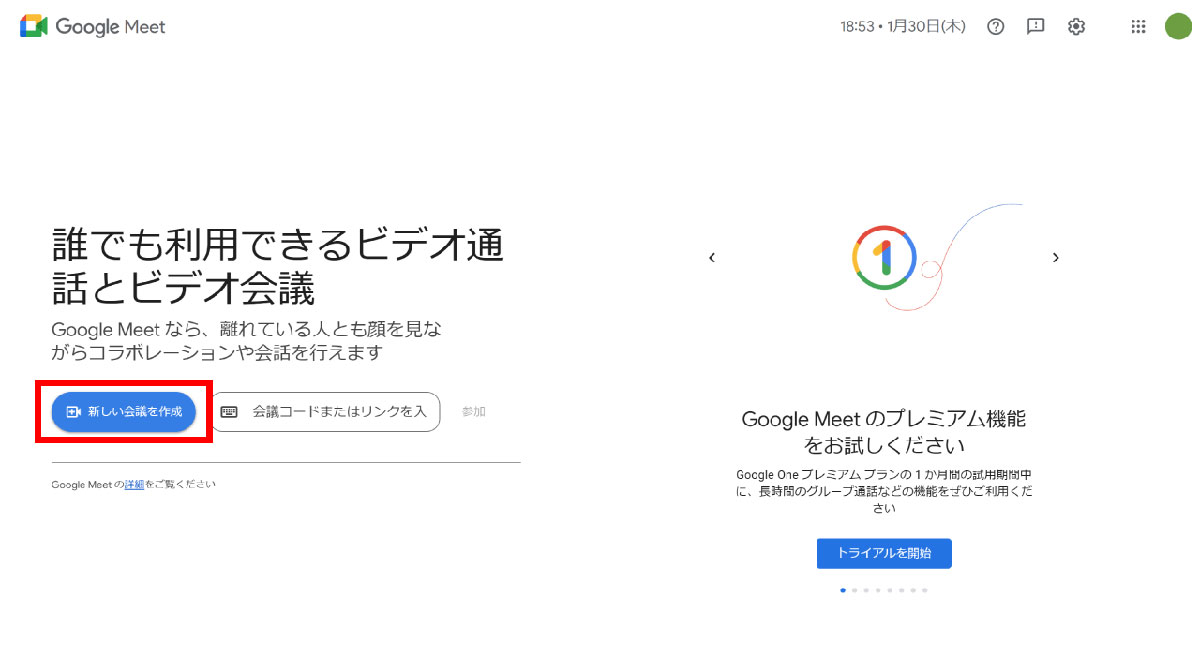

またビデオチャット「ハングアウト」も搭載。2025年現在から見るとビデオチャットは珍しくない機能ですが、当時としては光る機能でした。ハングアウト機能はGoogle+が残した大きな遺産の1つであり、今日のGoogleサービスにも活かされています。

もっとも、こうした機能はコアなファンには受け入れられたものの、2010年代当時のFacebookやTwitterのライトなユーザーにとっては分かりづらさが際立つ面もありました。

総じてGoogle+は「後発組な上にSNSとして分かりにくい」という印象を多くの人に与えた面があります。

仮にGoogle+がFacebookと同時期にリリースされた「先行者」であったならば、多少のUIの分かりづらさは「サービスとしての新鮮味」や「多機能さ」が帳消しにし、SNSとしての魅力の方が遥かに引き立っていたかもしれません。

後発でありながらユーザーの検索性に難があった

なお、Google+は「過疎」の印象が実態よりも遥かに強いサービスでした。その要因は「Google+をヘビーに使っているユーザーを見つける」ことの難しさにありました。

Google+はGoogleアカウントさえ持っていればすぐに開設可能で、ほかのユーザーをGoogle+上から探すこともGmailアドレスさえ把握していれば簡単でした。そのためユーザー自体はGoogleアカウントからすぐに見つけられます。

一方で「Googleアカウントを利用している人が、Google+を日常的に使っている」とは限りません。必然的に「Google+アカウントは沢山出てくるのに投稿は少ない」状態が生まれます。

そのため「盛り上がっていないSNS」という印象がなんとなくあるという、SNSにとってあまり良くない状態が生まれていました。Google+とGoogleアカウントをどの程度、どのように連携させるのかという点はサービス設計上の問題点だったと言えるかもしれません。

Google+をその他のGoogleサービスと統合する「強硬さ」

先ほど「Googleアカウントを利用している人が、Google+を日常的に使っている」とは限らない、と書きました。

この点から浮かび上がるのは「Google+」と「Googleサービス」の微妙な結合のデメリットです。しかしGoogle+を展開していた当時のGoogleは、自社の各種サービスとGoogle+を強力に連携させる戦略を進めました。

特に物議を醸したのが、YouTubeのコメント機能とGoogle+アカウントの紐付けを必須とした施策です。

ユーザーからは強制的な統合に対する反発の声が上がり、「Google+を使いたくないのに使わされている」という不満が広がりました。この強引な統合戦略は、かえってユーザーのプラットフォームに対する信頼を損ねることに。

結果、Googleは、2019年に1月にGoogle+とYouTubeの強制連携の終了を発表しました。もっともその前月にはGoogle+自体の終了が発表されており、ユーザーの不信感の回復には繋がりませんでした。

「実名主義撤廃」に代表される運営方針のブレ

Google+と自社サービスの強引な結合など、Google+の運営にはしばしば強硬さが見受けられました。一方でGoogle+はサービスの運営において、しばしば謎のブレが見受けられるSNSでもありました。

その中でも最大のブレが「実名主義撤廃」です。

サービス開始当初、Google+は実名での利用を原則としていました。これはFacebookと同様のポリシーでしたが、匿名での利用を望むユーザーの声に押され、途中で方針を転換することになります。

こうしたブレの裏に、実は存在していたのが「Google+の生みの親であるVic Gundotra氏の退社」だったとみられます。Vic Gundotra氏は、Google+の立ち上げを主導した人物であり、Googleのソーシャル戦略において中心的な役割を果たしていました。彼の2014年4月の退社は、Google+の方向性に大きな影響を与えたとされています。

Gundotra氏は、Google+の「生みの親」として知られ、ゼロからこのプラットフォームを構築しました。彼の退社後、Google+のリーダーシップはエンジニアリング担当バイスプレジデントのDavid Besbris氏に引き継がれましたが、リーダーの交代の影響は大きく、プラットフォームの方向性が不明確になりました。

こうした時期に起きたことの1つが「実名主義の撤廃」など方向性のブレだったと言えるでしょう。その後、Google+からは「フォト」や「ハングアウト」などの成功した機能が分離され、独立したサービスとして運営されるようになったことで、Google+の存在意義がさらに希薄化しました。

優れたサービスの分割による存在理由の低下

Google+は一般的には「失敗したSNS」と評価されるでしょう。一方で機能そのものは決して悪いものではなく、Google+で成功した機能が分割されて別サービスとして提供されるケースもありました。

その例が「Googleフォト」と「Googleハングアウト(現:Google Chat、Google Meet)」です。つまりこの2つのサービスは、Google+の遺産です。SNSとしては「運営方針の強硬さとブレ」「そもそも参入時期が遅い」など問題点が多かったものの、技術的な達成度としては高いサービスだったと言えるでしょう。

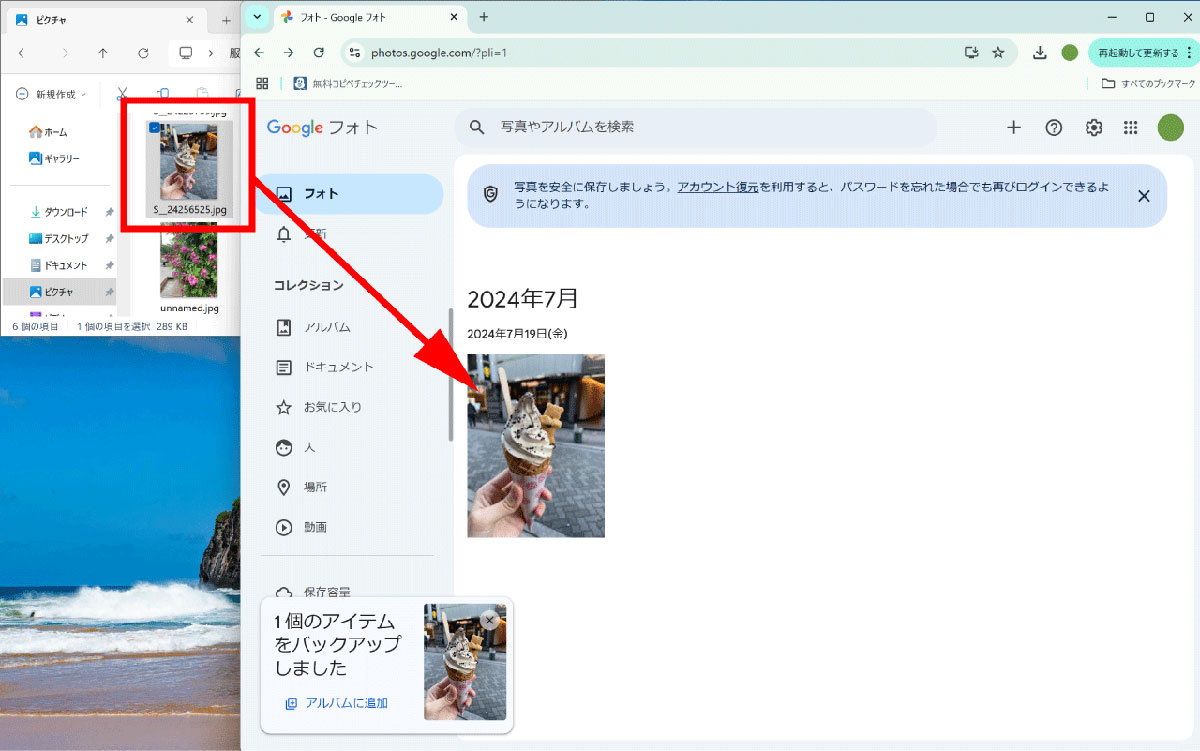

Googleフォト

写真共有機能は当初Google+の目玉でしたが、2015年に独立サービス化。クラウド保存やAI整理機能が評価されると、母体となるGoogle+の利用価値が相対的に低下する逆説的な現象が起きました。

ハングアウト

Google+のビデオチャット機能であるハングアウトも、後に独立したサービスとなりました。ビジネス用途でも活用されるようになったハングアウトですが、これもGoogle+から切り離されることで、Google+の機能的な魅力が減少しました。

これらの要因が重なり、Google+は徐々にユーザーの関心を失っていきました。最終的に、2018年に発覚した個人情報流出問題をきっかけに、2019年4月にサービスが終了することとなりました。しかし、Google+の失敗から学んだ教訓は、Googleの他のサービス改善に活かされており、その意味では一定の「遺産」を残したと言えるでしょう。

※サムネイル画像(Image:dennizn / Shutterstock.com)