2024年12月にはマイナ保険証の一本化、2025年3月からはマイナ免許証が始まるなど、用途が飛躍的に広がっているマイナンバーカード。

さらに公的機関だけではなく、エンターテイメント分野でのマイナンバーカード活用も進み始めています。たとえばハロー!プロジェクトは2025年3月のコンサートから転売防止を目的とし、デジタル庁と連携してマイナンバーカードを活用した実証実験を開始。2025年12月開催予定の「モーニング娘。’25 コンサートツアー秋 ~Movin’ Forward with Hope~ 羽賀朱音・横山玲奈 卒業スペシャル」にマイナンバーを活用した特典付きチケットの申し込みを行うなど、民間でも利用の広まりを見せています。

一方、マイナンバーカードを利用する際のネックのひとつが「電子証明書」の有効期限切れはないでしょうか?

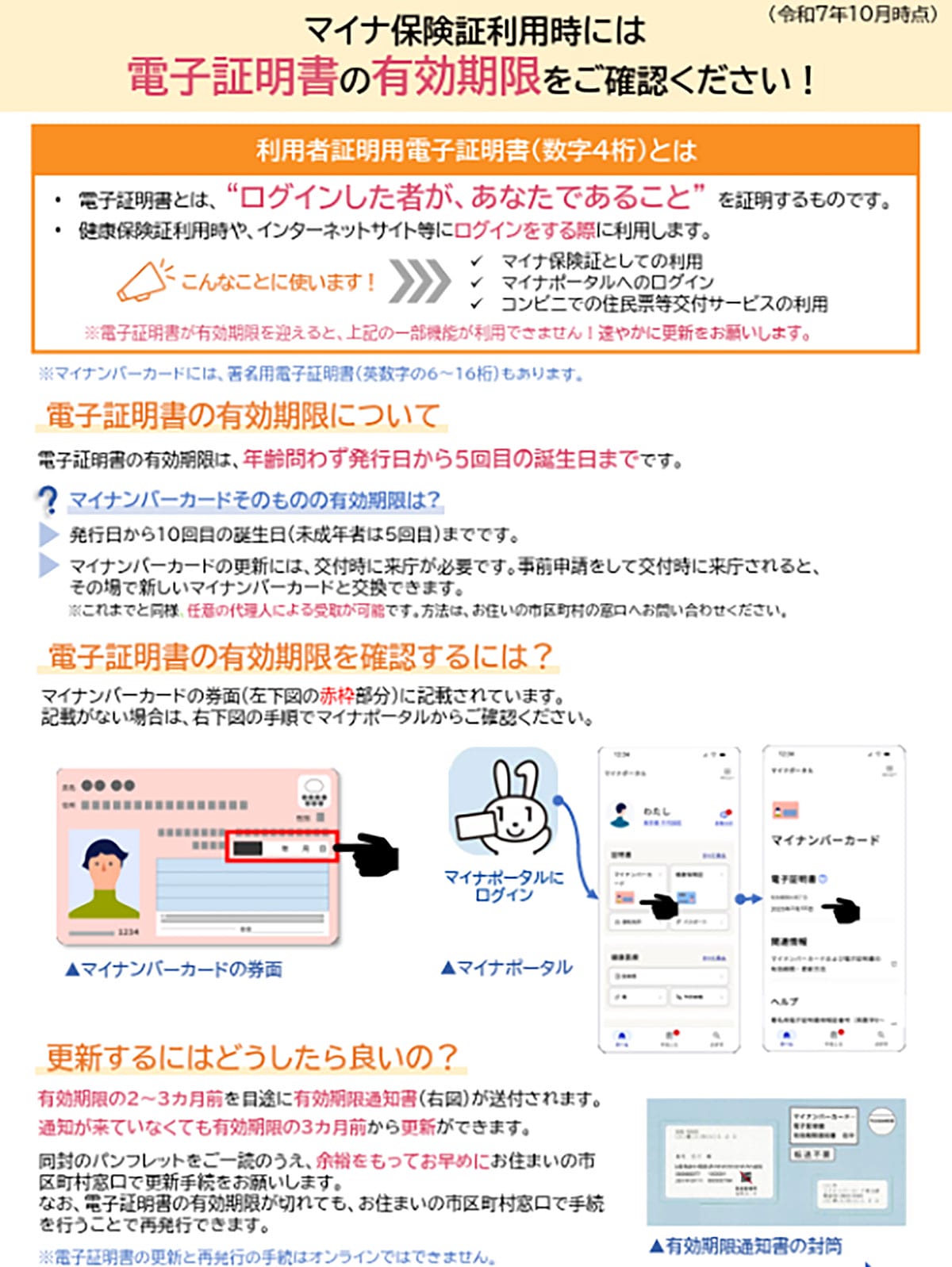

マイナンバーカードの有効期限は発行日から10回目の誕生日まで(未成年は5回まで)ですが、電子証明書の有効期限は5回目の誕生日まで。総務省によると、2025年には電子証明書の更新が必要な人が約2,768万人にのぼり、いわゆる「2025年問題」とも言われています。

つまりこの記事をお読みの方のなかにも、自身のマイナンバーカードそのものの有効期限は切れていないものの、電子証明書の有効期限がすでに切れているという方がいるかもしれません。

電子証明書を更新しない場合、e-Taxなどの電子申請、コンビニ交付といった手続きができないほか、マイナ保険証などが広がってきた際にはまた別の場面で不都合なことがあるかもしれません。

そこで今回は「マイナンバーカードの電子証明書の更新方法」を解説します。

そもそもマイナンバーカードの「電子証明書」の用途とは?

まずマイナンバーカードを、出先などで目視で本人確認をするための物理カードとして「のみ」利用している場合、電子証明書の存在そのものを意識することがないかもしれません。しかし、電子証明書は、オンラインで「その人が間違いなく本人である」ことを証明するためのもので、主に以下のような場面で利用されます。

・e-Taxでの確定申告などの電子申請

・マイナポータルへのログイン

・コンビニでの住民票の写しや印鑑登録証明書の取得

・マイナ保険証としての利用

・民間企業のオンラインサービス(銀行口座開設など)での本人確認

そして電子証明書は厳密には2種類存在しています。

署名用電子証明書

署名用電子証明書は、e-Tax等の電子申請などインターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用するもので、作成・送信した電子文書がマイナンバーカードの利用者本人が作成・送信したものであることを証明することができます。

なお、署名用電子証明書では、利用者本人が設定した英数字6文字〜16文字の暗証番号が必要です。

利用者証明用電子証明書

利用者証明用電子証明書は、マイナポータルへのログイン、コンビニでの住民票の写し等の交付などウェブサイト等にログインする際に利用し、ログインした者がマイナンバーカードの利用者本人であることを証明することができます。

なお、利用者証明用電子証明書では、利用者本人が設定した数字4桁の暗証番号が必要です。

マイナンバーの電子証明書の有効期限が切れるとどうなる?

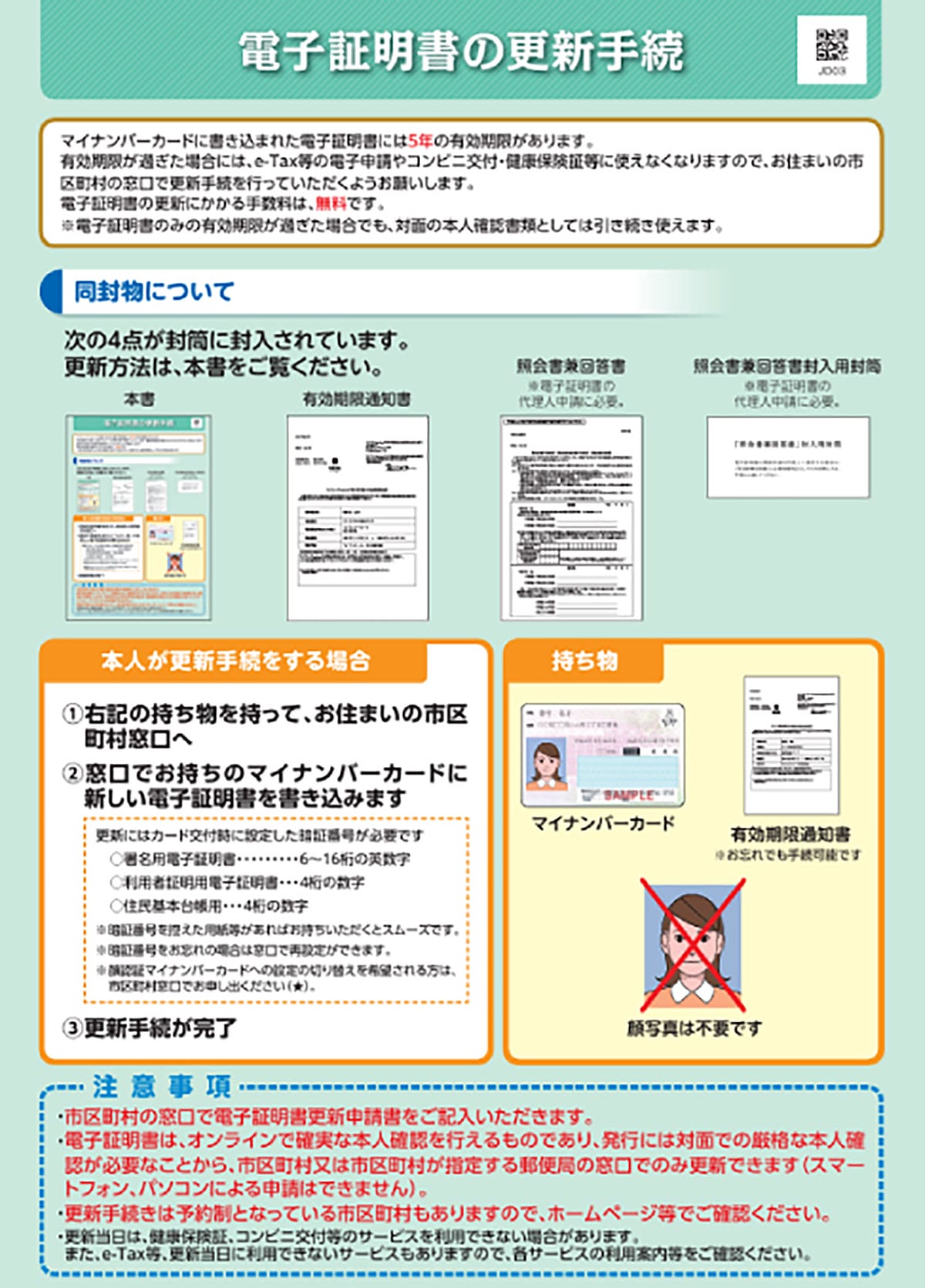

先述した通り、マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書の有効期限は5回目の誕生日まで有効です。有効期限が過ぎた場合には、e-Tax等の電子申請やコンビニ交付に使えなくなります。

更新手続きにかかる費用は無料ですが、電子証明書の更新がオンラインでできない点が大きなネックです。住んでいる市区町村の役所の窓口での更新が必要です。

電子証明書の有効期限が切れたらマイナ保険証やマイナ免許証は使えない?

結論から述べると、電子証明書の有効期限をうっかり切らせてしまっても、マイナ保険証やマイナ免許証がすぐに使えなくなるということはありません。

マイナ保険証の場合、有効期限切れから3カ月はマイナ保険証で受診可能。なお、診療情報や薬剤情報の提供はできません。一方、3カ月間が経過後はマイナ保険証の利用ができなくなるため、再発行手続きをする必要があります。

再発行手続きを行わなかった場合は3カ月以内に資格確認書が交付されるので、引き続き医療機関を受診することはできます。

マイナ免許証の場合、電子証明書の有効期限が切れても引き続き使用可能です。ただし、マイナ免許証のメリットのひとつである「住所変更等のワンストップサービス」の利用ができなくなるので注意が必要です。

マイナンバーカードの電子証明書を更新する方法

電子証明書の更新は、有効期限の3カ月前に有効期限通知書が届いた時点から住民登録のある市町村窓口で可能です。ただし、窓口が混雑することもあるため、通知書が届いたらできるだけ早く手続きを済ませることをおすすめします。

手続きは、本人が行う場合と代理人が行う場合で持ち物が異なります。

なお、市町村によっては電子証明書の更新手続きが予約制になっている場合もあるので、事前にホームページなどで確認することをおすすめします。

本人が手続きする場合

利用者本人が更新する場合、必要な持ち物は以下の通りです。

・マイナンバーカード

・有効期限通知書(もし紛失してしまっても手続きは可能)

また更新時には、マイナンバーカードの交付時に設定した、署名用電子証明書の英数字6文字〜16文字の暗証番号と、利用者証明用電子証明書の数字4桁の暗証番号が必要になります。

万が一それぞれの暗証番号を忘れてしまった場合は窓口で再設定が可能です。

窓口で電子証明書更新申請書に住所・氏名等の必要事項を記入後、窓口の担当者の指示に従いながら液晶モニターでパスワードを入力します。

なお、暗証番号を忘れてしまった場合はその場で再設定することが可能です。

また、マイナポータルアプリでスマホ用電子証明書を発行している場合、窓口で電子証明書の更新を行ったマイナンバーカードを使ってあらためて申請を行いましょう。

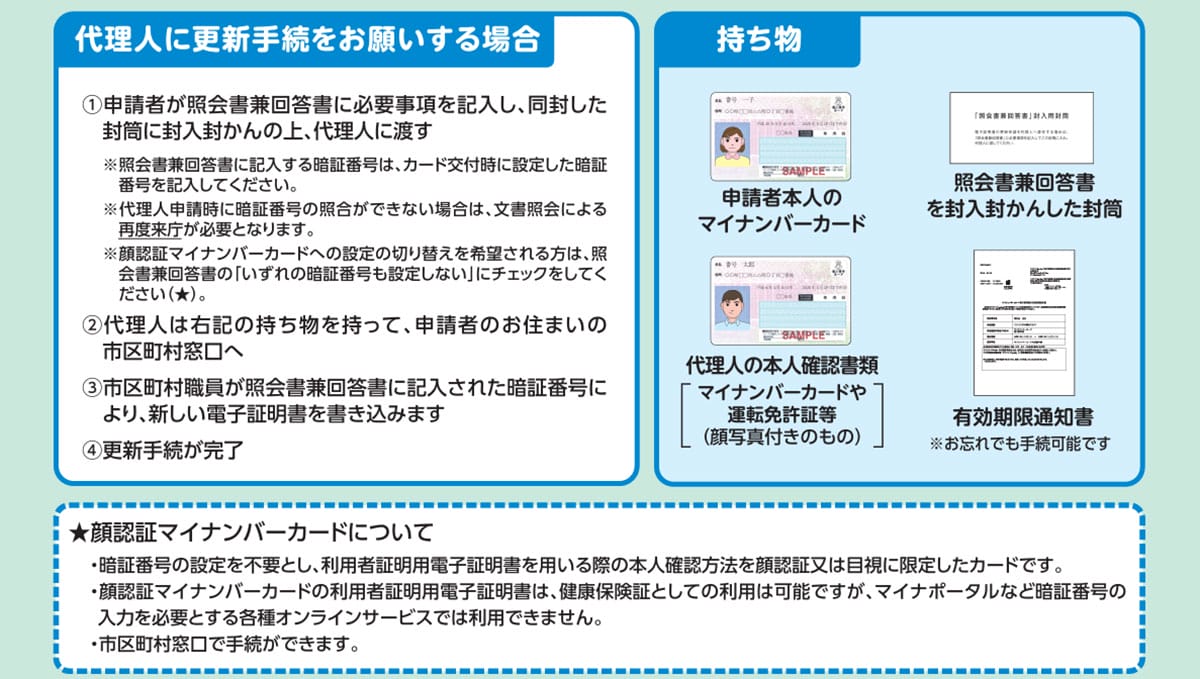

代理人が手続きする場合

本人が病気や仕事などで窓口に行けない場合、代理人による手続きも可能です。ただし、手続きが一度で完了せず、必要書類も多くなります。

まず、有効期限通知書に同封されている「照会書兼回答書」に、申請者本人が必要事項(暗証番号を含む)を記入し、封筒に入れて封をします。代理人は以下のものを持って窓口へ行きます。

・申請者本人のマイナンバーカード

・代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)

・照会書兼回答書(本人が記入し、封をしたもの)

・有効期限通知書(なくても手続き可)

窓口では、市区町村の職員が封をされた照会書兼回答書を開封し、記載された暗証番号を使って更新手続きを行います。

【2028年度〜】次期マイナンバーカードで更新はどう変わる?

窓口での更新は「面倒だ」という声が多いなか、政府は2028年度中の導入を目指して「次期マイナンバーカード」の検討を進めています。

次期カードでは、電子証明書の更新が現在の5年から10年に延長されるほか、更新申請が現在の「有効期限3カ月前」から「有効期限1年前」になるといった案が出ています。

現時点では具体的な発表はありませんが、利用者の利便性向上に向けた今後の取り組みが期待されます。