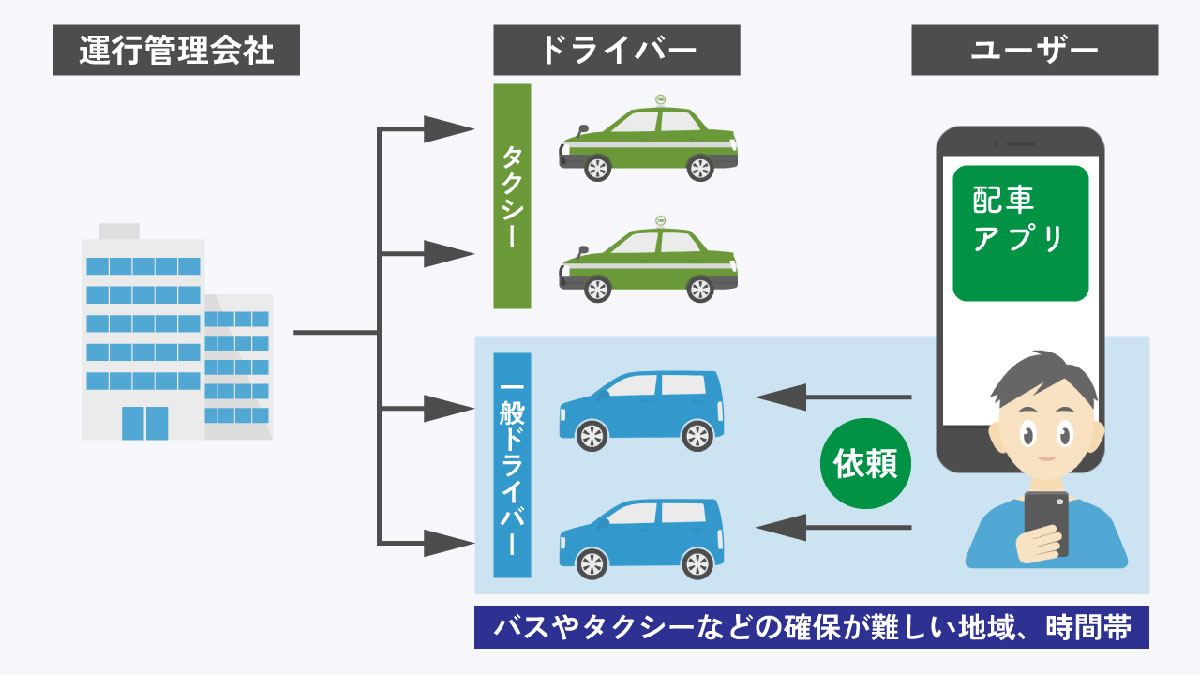

一般のドライバーが自家用車で乗客を運ぶ「ライドシェア」が日本でなかなか始まらない、と感じている方もいるのでは? とはいえ、実は「日本版ライドシェア」自体は国内でもスタート済み。2024年4月に運用が始まった「日本版ライドシェア」は、慎重派と積極派の折衷案として、タクシー会社が運行管理を担う仕組みで運用されています。

自治体レベルで見ると、たとえば群馬県桐生市での運用が11月29日からスタート。神奈川県でも三浦市で8カ月間の実証実験を経て、2024年12月から本格的に運用実施が決定しています。

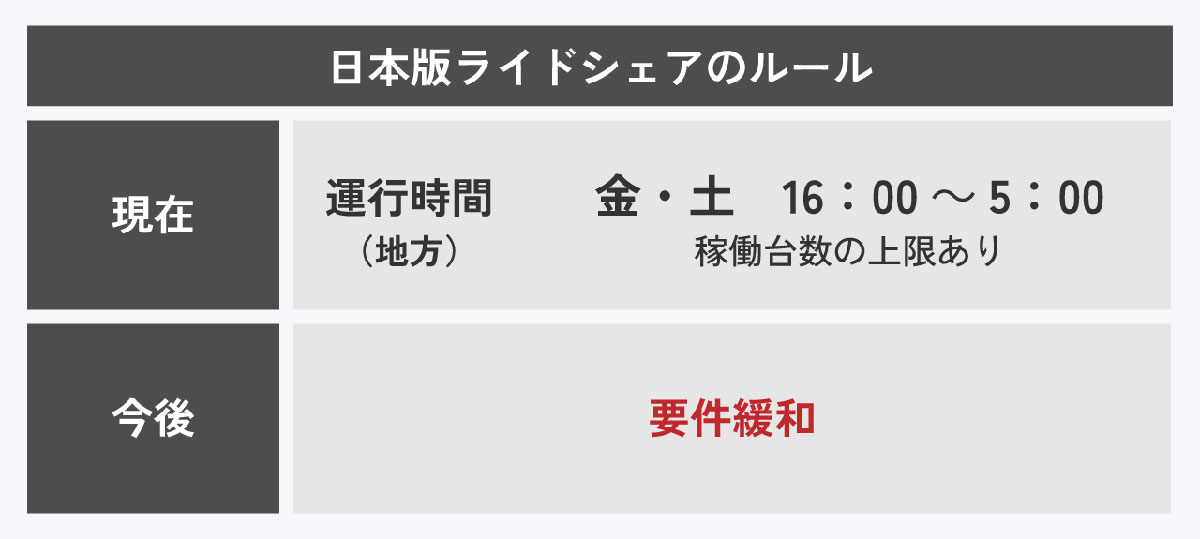

もっとも日本版ライドシェアはかなりルールが厳しく、海外におけるライドシェアのような柔軟性に欠けるのが事実です。たとえば日本版ライドシェアでは、地方で金・土の夕方から朝にかけて稼働台数に上限を設けたうえでの限定的な実施に留まっているケースが見受けられます。

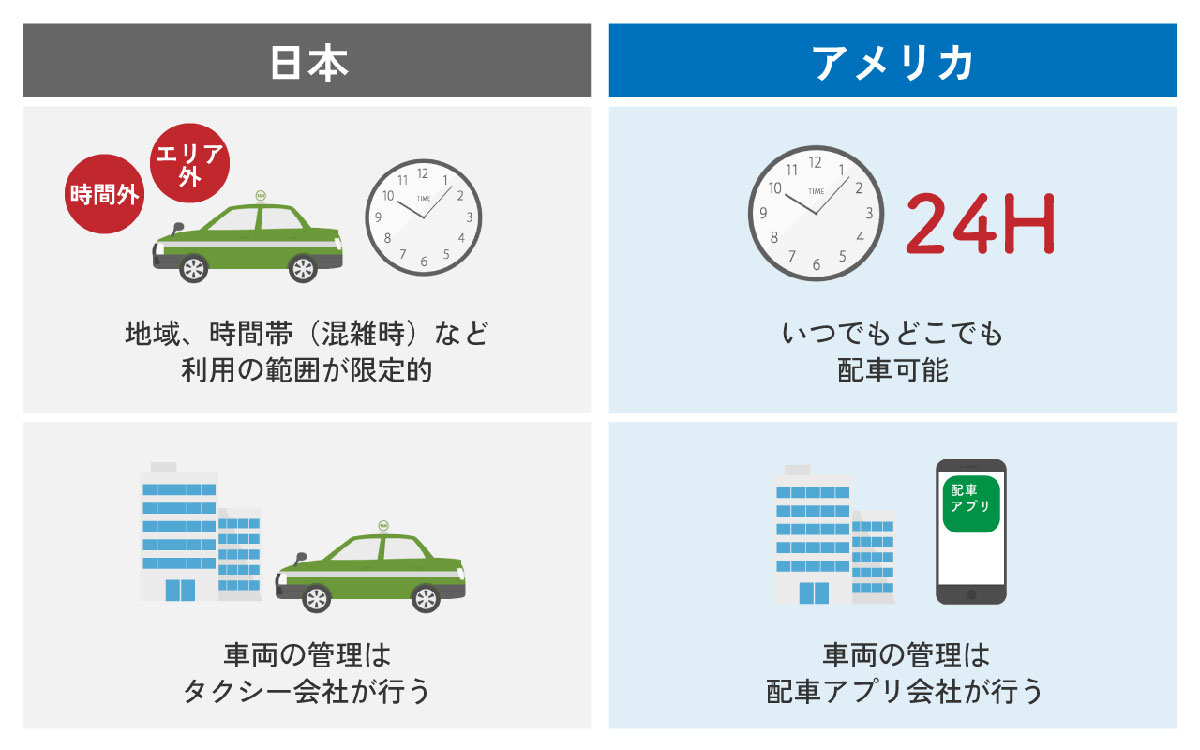

つまり緩和の議論が進んでいるとはいえ、運行時間の制限が強めに存在しているなど海外のライドシェアとはやはり様相が異なります。総じてまだまだ実証実験の段階にあり、日本版ライドシェアが本格的に始まっているとは言えないのが実情でしょう。

では日本版ライドシェアがなかなか本格的に普及しない理由は、一体何なのでしょうか?

法規制と信頼性への懸念

まず最大の要因は、ライドシェアに対する「法規制」と「信頼性の問題」でしょう。

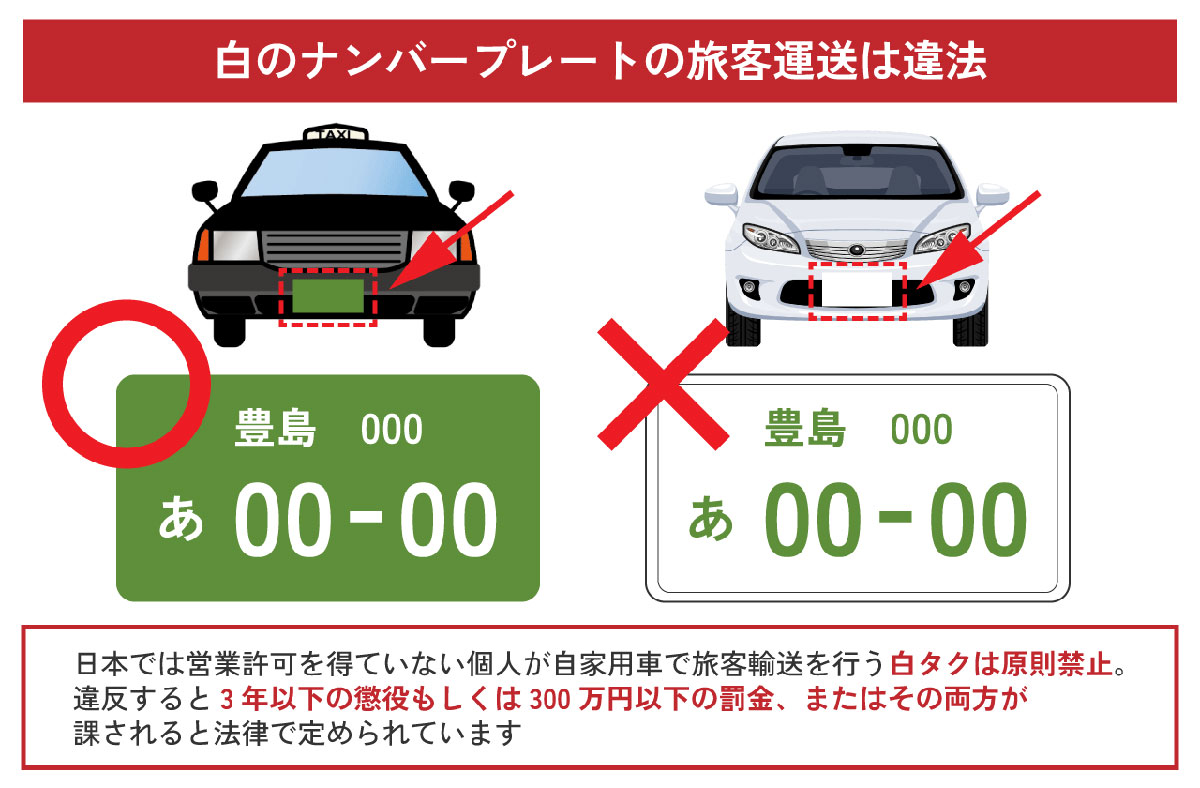

日本では道路運送法に基づき、営業許可を得ていない個人が自家用車で旅客輸送を行う「白タク」が原則禁止されています。この規制によってライドシェアのようなサービスが法的に制限されてきました。

日本版ライドシェアのスタートによって段階的に規制緩和に向かってはいるものの、タクシー会社が運行管理を担うという条件付き。つまり海外におけるライドシェアとまったくの別物と言えるでしょう。

加えてライドシェアでは、一般ドライバーが自家用車を使用するため、運転技術や乗客の安全性の担保が課題とされています。

総じて法規制と信頼性への懸念の双方から、ライドシェアの普及が進んでこなかったと言えるでしょう。

制度設計の遅れ

2024年4月から一部地域で「日本版ライドシェア」が条件付きで解禁されています。一方で前述の通り、国内でのライドシェアの規制緩和はタクシー会社の管理下で行われる限定的なものであるのも事実です。つまり、完全なライドシェアサービスとは言えません。

24時間いつでもどこでも配車可能な海外のライドシェアに比べると、日本版ライドシェアは「使い勝手」という一面では劣ります。

たとえば地方や過疎地では公共交通機関の廃止やタクシードライバー不足が進行しており、ライドシェアが移動手段の確保に寄与する可能性が期待されているのも事実です。国内の事情も鑑みたうえで、制度設計が一層進むことが強く期待されていますが、その段階にはまだ到達していないと言えるでしょう。

大阪万博の交通問題の解決策としての「ライドシェア」も賛否両論

ちなみに2025年は大阪万博の開催年でもあり、大阪では交通問題の発生も予測されています。そしてその解決策の一案として「ライドシェア」は期待される存在でもありますが、実際のところは消費者から賛否両論のようです。

大阪でタクシー・ライドシェア事業を行うnewmoは、2025年4月から開催される大阪万博の交通問題の解決策として大阪で日本版ライドシェアの24時間運行が解禁されるのを受け、ライドシェアに関する緊急意識調査を実施しました。

その結果「ライドシェアを利用したいと思いますか」という質問に対しては、ライドシェア利用経験者の8割超が「検討したい」「やや検討したい」と回答したのに対し、ライドシェア利用未経験者は45%程度という結果となりました。

総じて「日本版ライドシェア」は規制緩和が進み始めているものの、まだ賛否両論なのも事実です。ライドシェアの未経験者にとって、ライドシェアの利用ハードルは想像以上に高いようです。

「個人タクシー+配車アプリ」の組み合わせも期待される

余談ですがライドシェアの規制緩和とは別の方向性として、「Uber」に代表される配車アプリを個人タクシーが利用するという取り組みにも期待が集まっています。

Uber Japanは2025年1月に発表し、東京都個人タクシー協同組合(東個協)の組合員がUberアプリを通じて配車リクエストを受け付けられるようになった。

「個人タクシー+配車アプリ」の組み合わせは、ユーザーにとって「ライドシェアよりも安心感がある」上に「呼べるタクシーが増える」「配車アプリから呼べる」点での利便性も担保できる点で優れています。

ただし「個人タクシー+配車アプリ」の組み合わせの普及には、個人タクシー開業のハードルの高さがネックとなります。タクシー等の乗務経験が10年以上、3年間無事故無違反などの条件があるためです。仮に将来的に規制緩和が行われた場合「個人タクシー+配車アプリ」の組み合わせも、ライドシェアとは別の方向性での交通手段の確保として期待が高まるかもしれません。

※サムネイル画像(Image:「photoAC」より)