2025年5月、X(旧Twitter)にてTaT(@TaT12364250)さんが投稿した動画が、大きな注目を集めている。投稿の本文には、「宝くじで1等が当選する確率を可視化する装置を作ってみたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww」と書かれており、その内容は一見ネタのように思える。しかし実際の動画を見れば、それがただのジョークではなく、「確率」という概念を鋭く捉えた体感型の作品であることがわかる。

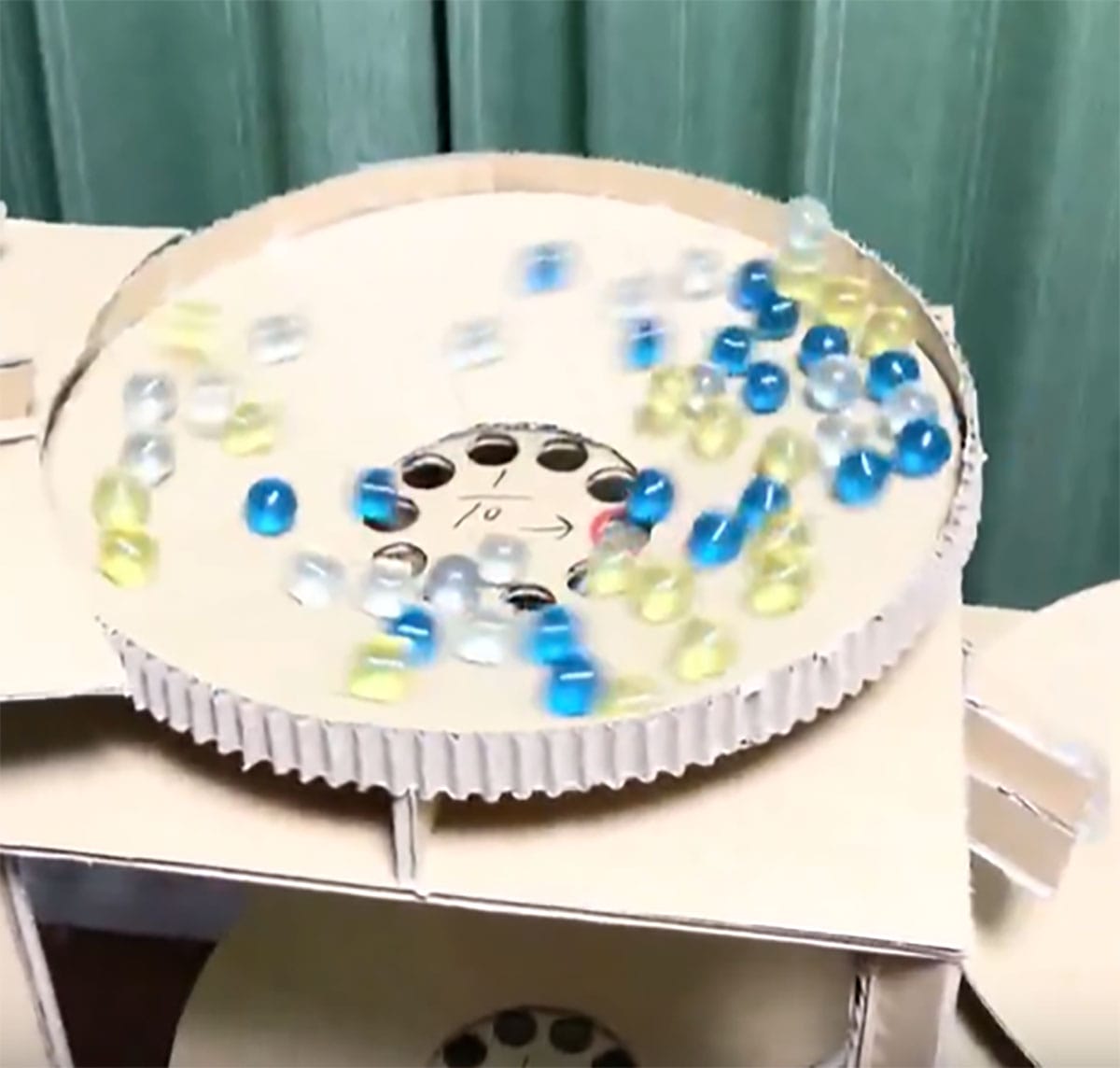

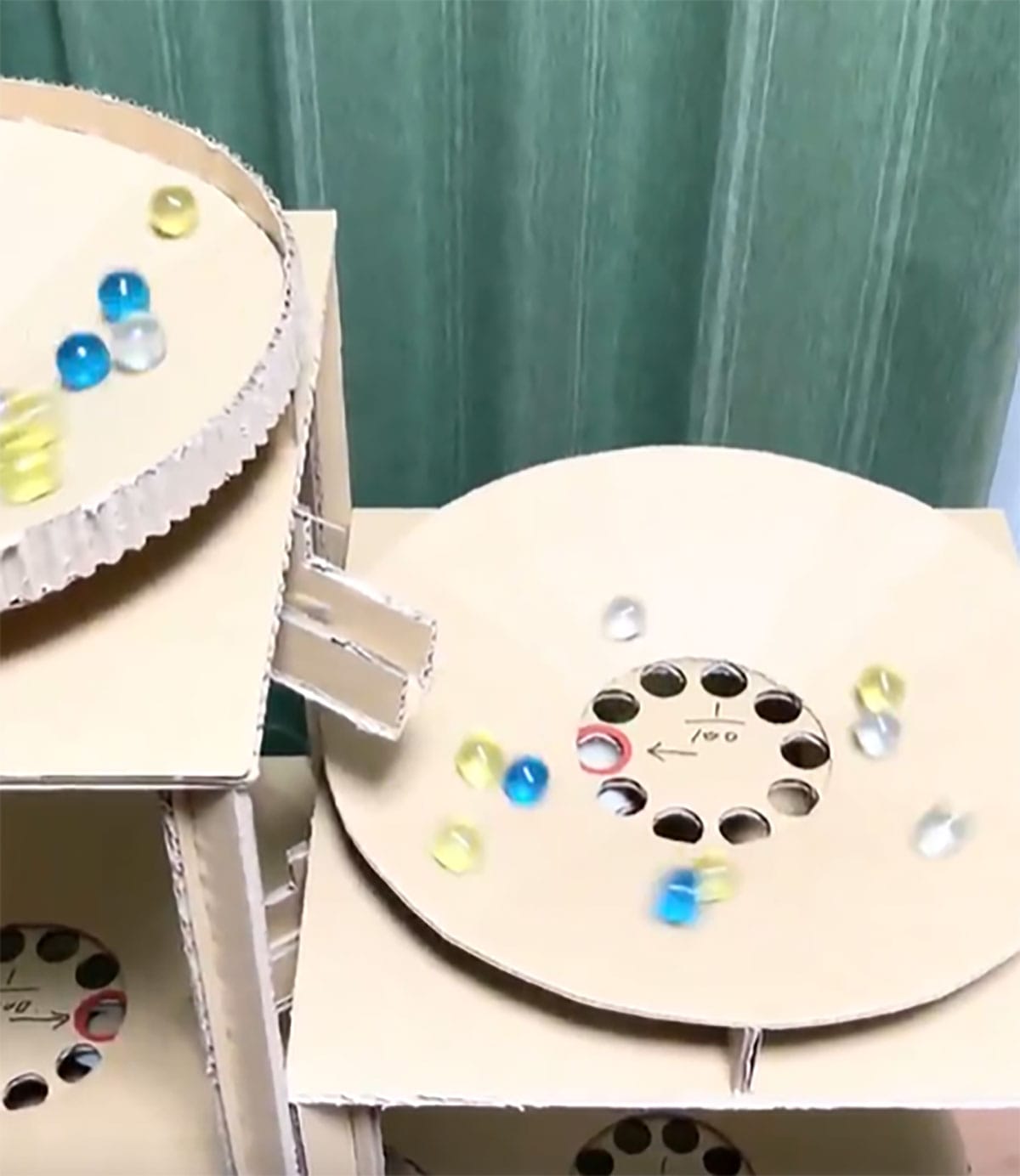

TaT(@TaT12364250)さんが制作したのは、宝くじ1等の当選確率——およそ1000万分の1——を、物理的な装置で“目に見える形”にしたものだ。装置はシンプルだが工夫が凝らされており、ビー玉を一つ投入すると、いくつものクルーン(円盤状の回転装置)や分岐を通過する。そして最終的に、限りなく低い確率でしか当たりの穴に落ちないよう設計されている。

この動きそのものが、数字だけでは伝わらない「当たらなさ」のリアリティを強烈に可視化している。動画内では、何度ビー玉を転がしても、当たりに届かずスルスルと外れていく様子が延々と続く。宝くじを買う側の心理として「もしかしたら…」と淡い期待を抱くのは自然だが、それがいかに非現実的かを、これほど直感的に示す装置はそう多くない。

SNSの反響「教育に使える」「現実を見た」

TaT(@TaT12364250)さんのこの投稿は、数日で多くのリポストやいいねを集め、大きな話題となった。コメント欄では「確率のヤバさがよくわかった」「これを見て宝くじ買う気が失せた」といった反応が続出。また、ただのエンタメに留まらず、「学校の授業で使いたい」「数学教育に最適」といった教育的な価値を評価する声も多く見られた。

確率という概念は、数字だけで語られてもなかなか実感がわかない。特に「1000万分の1」という数値は、日常生活においては感覚的に捉えるのが難しい。しかし、TaT(@TaT12364250)さんの装置を見れば、その意味がまざまざと浮かび上がってくる。数字ではなく、現象として「理解」する——そんな体験がSNS上で共有されたことが、この投稿の大きな価値である。

とりわけ注目すべきは、子どもや確率に苦手意識のある人からも「わかりやすい」という感想が寄せられている点だ。抽象的な数値ではなく、物理的な現象として提示する手法は、教育現場でも有効なアプローチとして認識され始めている。特に、数学アレルギーを持つ人にとって、こうした体験型教材は“初めて確率を面白いと感じた”というきっかけになりうる。

“体感”から得られる確率の理解と応用

TaT(@TaT12364250)さんはこれまでも、確率や統計を題材としたユニークな装置を公開しており、その多くが視覚的・体感的に概念を理解できる設計になっている。今回の宝くじ装置もその延長線上にあり、単なるネタ投稿に見えて、その裏には「数字の向こう側にある現実を見せる」という一貫した姿勢がある。

このような可視化の試みは、単に「宝くじの当たりづらさを笑う」ためのものではない。確率とは、病気の罹患率(りかんりつ)や事故の発生率、災害リスクなど、あらゆる場面において私たちの生活と密接に結びついている。それらを正確に理解するためにも、数字に頼らず体感で学ぶというアプローチは非常に有効である。

また、今回の装置が示す「1000万分の1」という確率の“重み”を視覚で受け止めることによって、日常的な意思決定の精度も高まる可能性がある。なんとなく感じていた“当たるかも”という感情が、事実としての“ほぼ当たらない”に置き換わることで、消費行動や情報の取り扱い方も変化するだろう。

TaT(@TaT12364250)さんの投稿は、エンタメであり、教育であり、啓蒙でもある。その動画は、ただのビー玉の動きに過ぎないかもしれないが、それが私たちに教えてくれることはとても大きい。

この話題の投稿と装置の映像は、TaT(@TaT12364250)さんのXアカウントにて公開されている。確率という不確かで難解なテーマを“わかりやすくしたい”と考えるすべての人に、ぜひ一度見てほしい内容である。

宝くじで1等が当選する確率を可視化する装置を作ってみたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww pic.twitter.com/ukRYqaNBT2

— T a T (@TaT12364250) May 10, 2025

※サムネイル画像(Image:「TaT(@TaT12364250)」さん提供)