地震や大規模停電などの災害時、スマートフォンが「つながらない」「充電が切れた」といった状況に陥ることは決して珍しくありません。そんなときに連絡手段として頼りになるのが公衆電話です。

近年は利用機会が大幅に減り、設置場所すら知らないという人も多いですが、いざというときには命を守るための最後の砦となる存在です。

今回は防災士でもある筆者が、意外と知らない公衆電話の仕組みや災害時の便利な使い方についてご紹介します。

能登半島地震でも脚光を浴びた公衆電話

2024年の元日に発生した能登半島地震では、多くの地域で携帯電話が数日間不通となりました。そのなかで注目されたのが公衆電話です。携帯がつながらない状況でも、公衆電話は安定して通話できる「最後の砦」として脚光を浴びました。

近年はNTTの削減方針もあって減少が続いている公衆電話ですが、災害に強いインフラとして改めて存在意義が見直されています。

なぜ? 災害時でも公衆電話がつながりやすい2つの理由

ご存知の方も多いでしょうが、地震などの災害時は発信規制や接続規制により、通常の電話では被災地からの発信や被災地への接続が制限されます。にもかかわらず、公衆電話は災害時につながりやすい理由は大きく2つあります。

1.「災害時優先電話」だから

公衆電話は災害時における通信規制の対象外として優先的に取り扱われるため、規制を受ける一般の電話よりつながりやすくなっています。ただし、あくまでも優先であって、確実につながることが保証されているわけではありません。

2.停電時でも利用できるから

公衆電話はNTTの通信ビルから電話回線経由で給電されているので、停電時でも電話をかけることができます。ただし、停電時はテレホンカードは使えません。

大規模災害時はNTTの判断で通話が無料化される場合も

災害救助法の適用が想定される規模の災害で、社会的混乱や通信規制などの状況を考慮してNTTが必要と判断した場合には、公衆電話からの通話料を無料とする「無料化措置」が行われることがあります。例えば、能登半島地震の際には石川県内で公衆電話の無料化措置が実施されました。

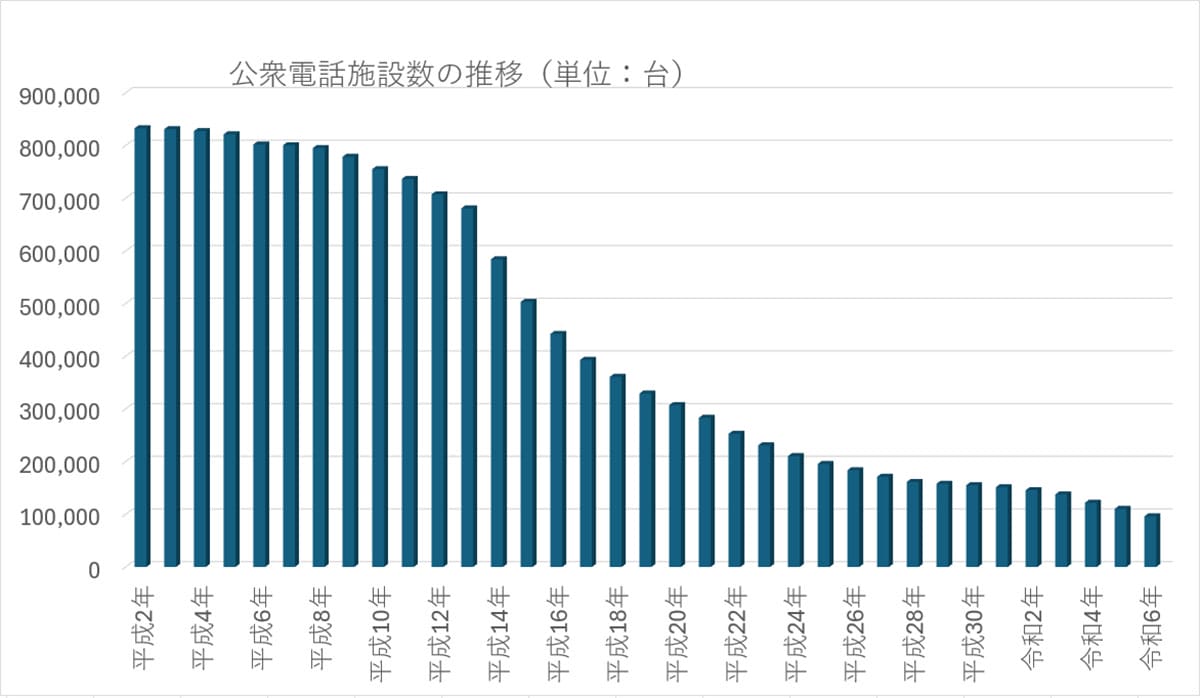

2024年度末時点の公衆電話設置台数は9万6,126台

災害時に非常に頼りになる公衆電話ですが、めっきり見かけなくなったという人も多いでしょう。最新の設置台数を調べてみると、2024年度末の時点で9万6,126台となっています。

この数字だけを見ると、意外に多いと感じる方もいるかもしれません。しかし、1990年度末に83万2,735台もあったことを考えると、激減していることがわかります。NTTは今後も削減方針を表明していますので、この流れは今後も変わらないと思われます。

公衆電話には「デジタル」と「アナログ」の2種類がある

ひと口に公衆電話といっても、実はデジタル方式とアナログ方式の2種類があります。見分け方は、本体にディスプレイがあるのがデジタル公衆電話、本体にディスプレイが無くて緊急通報用の赤いボタンがあるのがアナログ公衆電話です。

デジタルでもアナログでも通常の使用方法に大きな違いはありませんが、緊急通報時や無料化措置時の使用方法には違いがあります。この点については詳しく後述しますので、参考にしてください。

■デジタル公衆電話

■アナログ公衆電話

公衆電話の設置場所はどうやって探す?

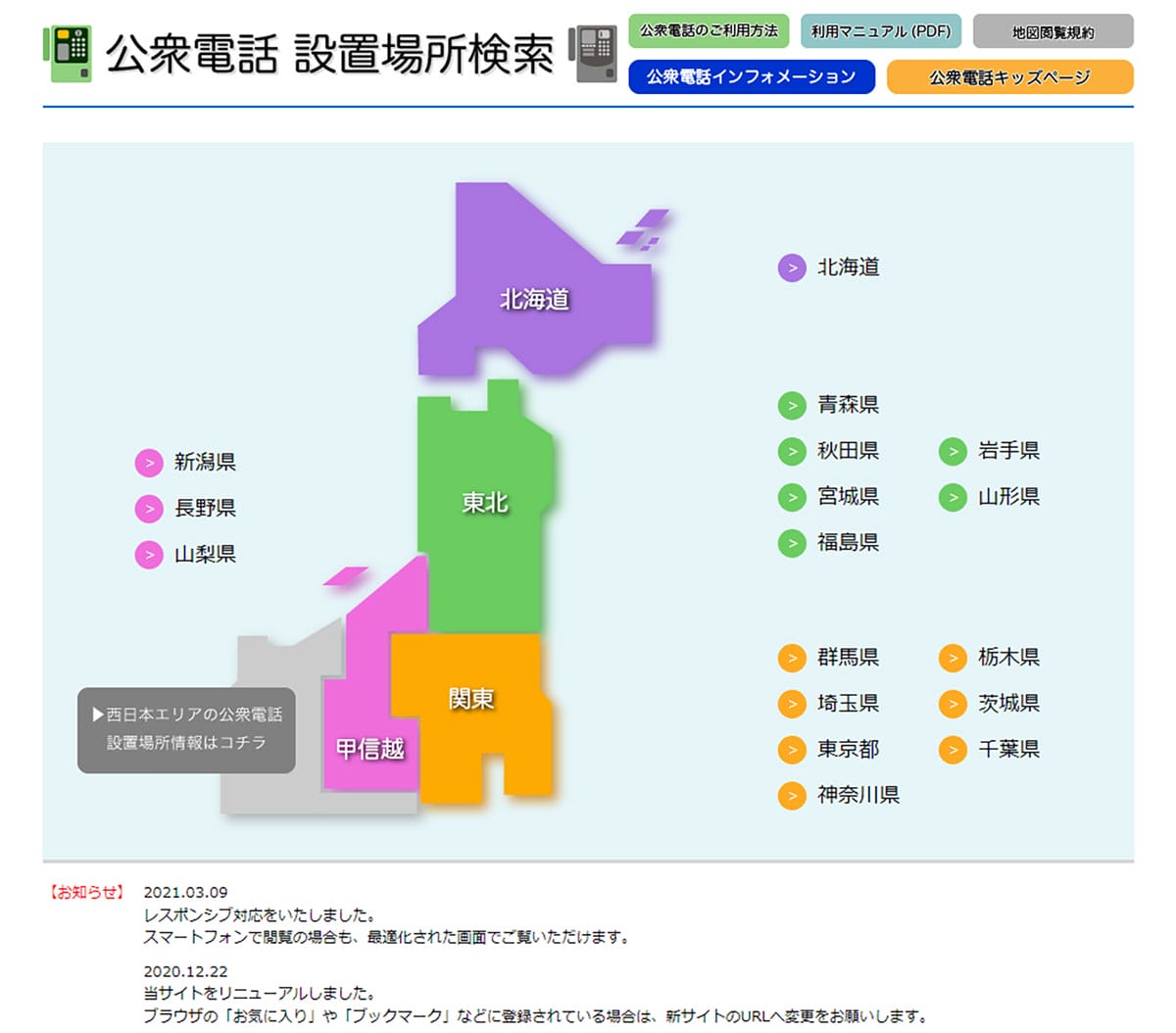

国民の大半が携帯電話を保有する現代では、公衆電話の存在を意識している人は少ないでしょう。しかし、能登半島地震のように、いざというときには公衆電話に頼らざるを得ないケースも考えられます。公衆電話の設置場所は、NTT東日本・西日本が提供するWebページから検索できます。

実はNTT東日本・西日本では公衆電話の場所を検索できるWebページを提供しています。地図から調べられるので、自宅や学校・職場などの最寄りの公衆電話を確認しておくといいでしょう。

●NTT東日本「公衆電話 設置場所検索」は→こちら

●NTT西日本「公衆電話 設置場所検索」は→こちら

NTTでは公衆電話の場所を検索できるWebページを提供

災害時や緊急時に便利! ケース別の公衆電話の使い方

前述したように、デジタル公衆電話とアナログ公衆電話では無料化措置時などの使い方が少し異なります。ここではケース別に公衆電話の使い方の手順を解説しますので、参考にしてください。

通常時

■デジタル公衆電話の場合

①受話器を上げる(受話口から発信音「ツー」が聞こえる)

②硬貨かカードを投入する

③ダイヤルする

■アナログ公衆電話の場合

①受話器を上げる

②硬貨かカードを投入する(受話口から発信音「ツー」が聞こえる)

③ダイヤルする

緊急通話(110、118、119)に発信する場合

■デジタル公衆電話の場合

①受話器を上げる(受話口から発信音「ツー」が聞こえる)

②110、119等をダイヤルする(硬貨やカードは不要)

■アナログ公衆電話の場合

①受話器を上げる

②赤い緊急通報ボタンを押す(受話口から発信音「ツー」が聞こえる)

③110、119等をダイヤルする(硬貨やカードは不要)

災害発生に伴う無料化措置時に発信する場合

■デジタル公衆電話の場合

①受話器を上げる(受話口から発信音「ツー」が聞こえる)

②そのままダイヤルする(硬貨やカードは不要)

■アナログ公衆電話の場合

①受話器を上げる

②硬貨やカードを投入(受話口から発信音「ツー」が聞こえる)

③ダイヤルする(通話終了後、硬貨またはカードはそのまま戻る)

災害時限定で稼働する「特設公衆電話」(災害時用公衆電話)もある

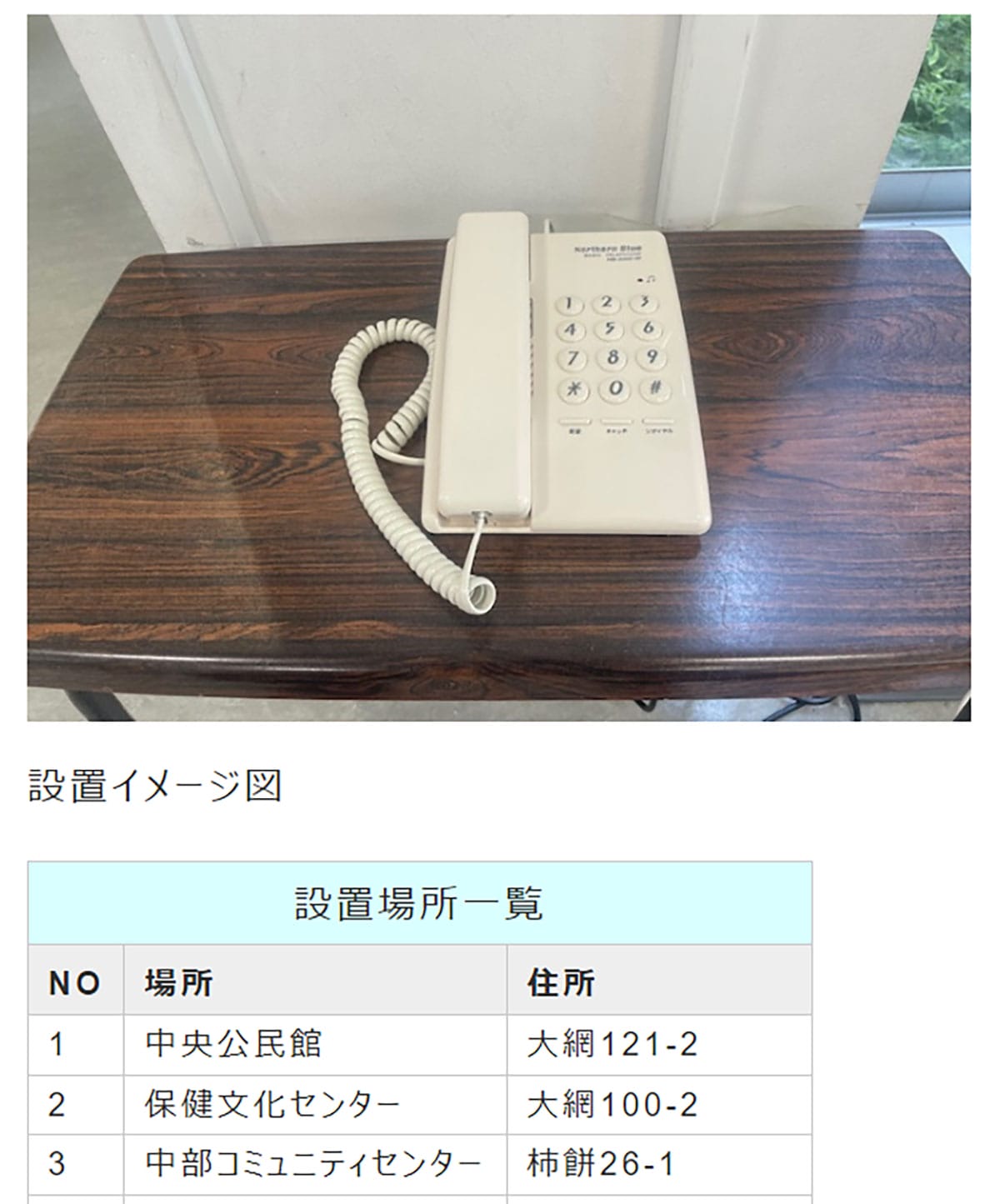

常設された一般的な公衆電話とは別に、災害時の通信手段を確保する目的で設置されるのが「特設公衆電話」(災害時用公衆電話)です。

自治体からの要請や協議を通じて避難所などの施設に電話回線が事前構築され、災害時に電話機が設置されて利用できる仕組みです。利用はもちろん無料で、被災者のみが利用できます。なお、あくまでも災害時限定なので、通常時は利用できません。

特設公衆電話の場所もNTTのWebページで検索できますので、最寄りの施設を調べておきましょう。

●NTT東日本「災害時用公衆電話(特設公衆電話)設置場所」は→こちら

●NTT西日本「特設公衆電話(事前設置)設置場所」は→こちら

まとめ

いかがでしょうか? 今回は災害時に役立つ公衆電話の使い方などについて解説しました。公衆電話は減少傾向にあるものの、災害時には「最後の砦」として頼りになる存在です。日頃は見過ごしがちですが、最寄りの設置場所を確認して家族で使い方を共有しておくと安心です。日頃の小さな備えが、いざという時の安心につながります。

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)