最近、資産運用やマネ活、ポイ活といった言葉を耳にすることが増えている。今の日本では、お金に対する向き合い方が大きく変わりつつあるようだ。ミンテルジャパンの「資産運用・マネ活・ポイ活」に関する調査によると、NISA口座数の急増やポイ活の高い実施率が明らかになった。今回はその実態と、生活者のお金意識の変化を見ていこう。

資産運用の高まりと広がるマネ活・ポイ活

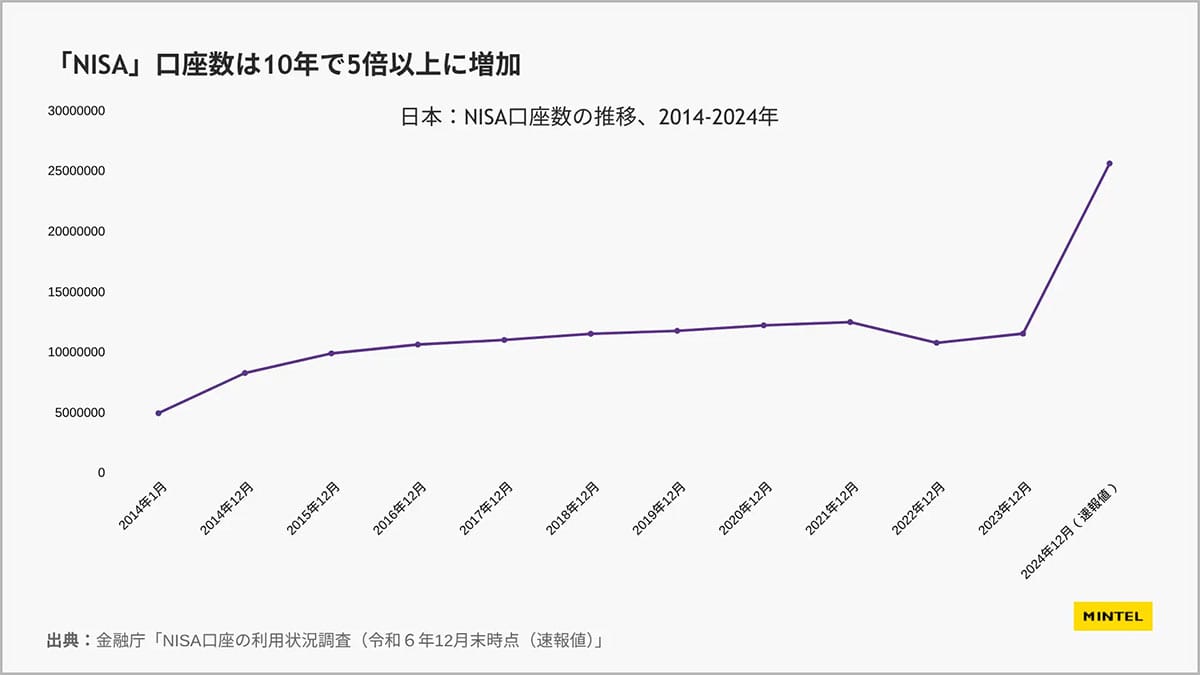

市場調査会社Mintel Groupの日本法人であるミンテルジャパンは2025年、同調査を実施した。NISA口座数は2023年末の1,151万口座から2024年末には2,560万口座に達し、わずか1年で約2倍に増加。制度開始時の2014年と比べると、5倍以上に拡大している。かつて「貯金至上主義」と言われた日本だが、雇用の流動化や「老後2000万円問題」といった課題を背景に、資産運用への関心は急速に高まっている。

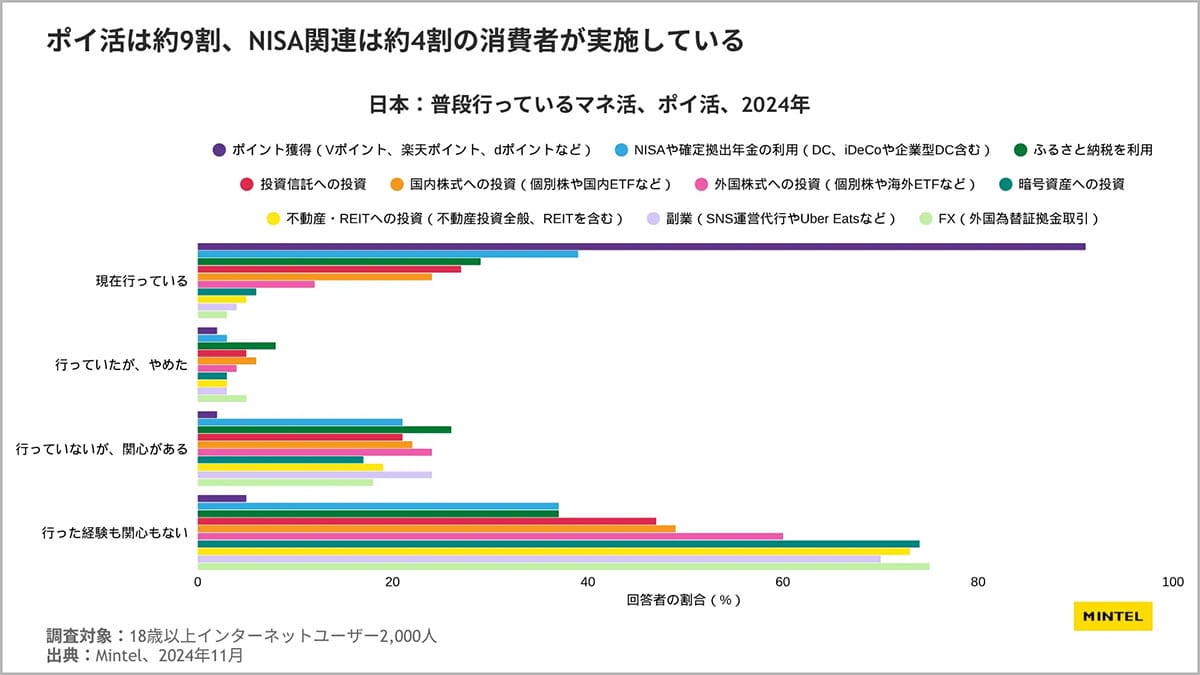

続いて、マネ活・ポイ活に関する調査では、「現在行っている」との回答で最も多かったのは「ポイ活(91%)」だった。スマホさえあれば始められる手軽さが支持され、無意識のうちに実践している人も少なくないだろう。一方で「行っていないが関心がある」との回答では、ふるさと納税、国内外株式投資、副業といった選択肢が上位に挙がった。特に投資分野は知識や資金のハードルが高く、行動に移しにくいのが現状だ。

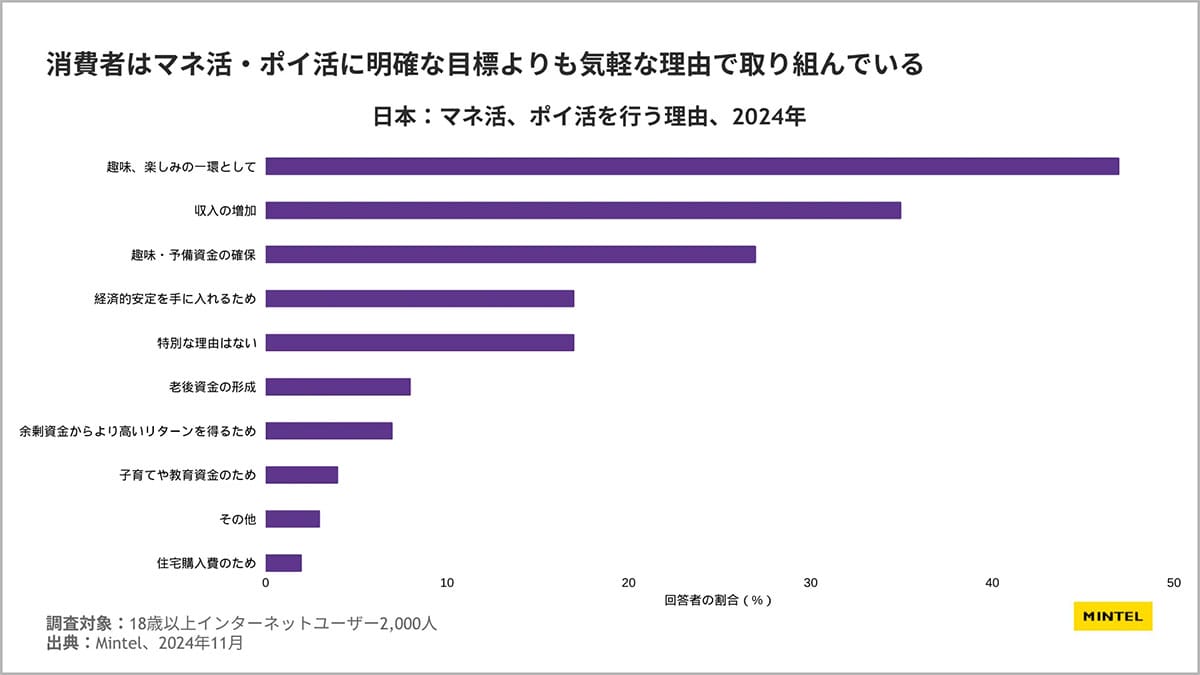

また、マネ活・ポイ活に取り組む理由については、「趣味や楽しみの一環として(47%)」が最多で、「収入の増加(35%)」「趣味・予備資金の確保(27%)」と続いた。金銭的な成果を大きな支出に備えるよりも、日常の収入補完やちょっとした楽しみとして活用する意識が強いことがうかがえる。

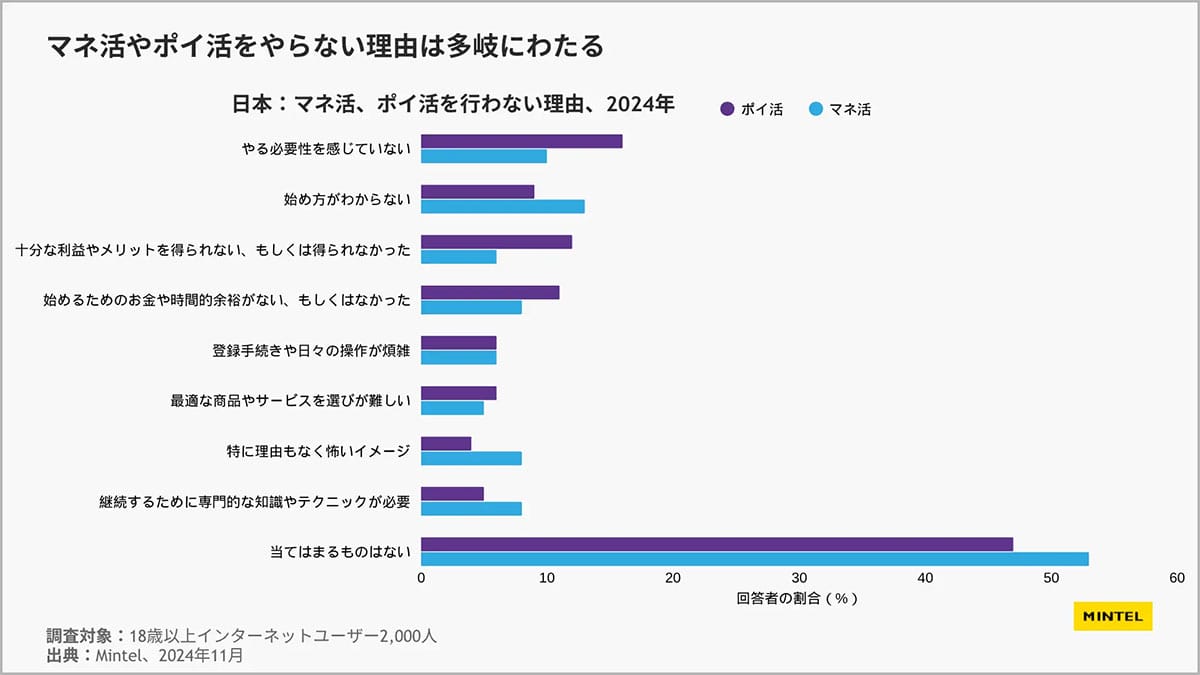

その一方で、「始め方がわからない」「必要性を感じない」といった理由から取り組まない人も一定数存在し、知識習得や動機づけの不足が課題となっているといえる。

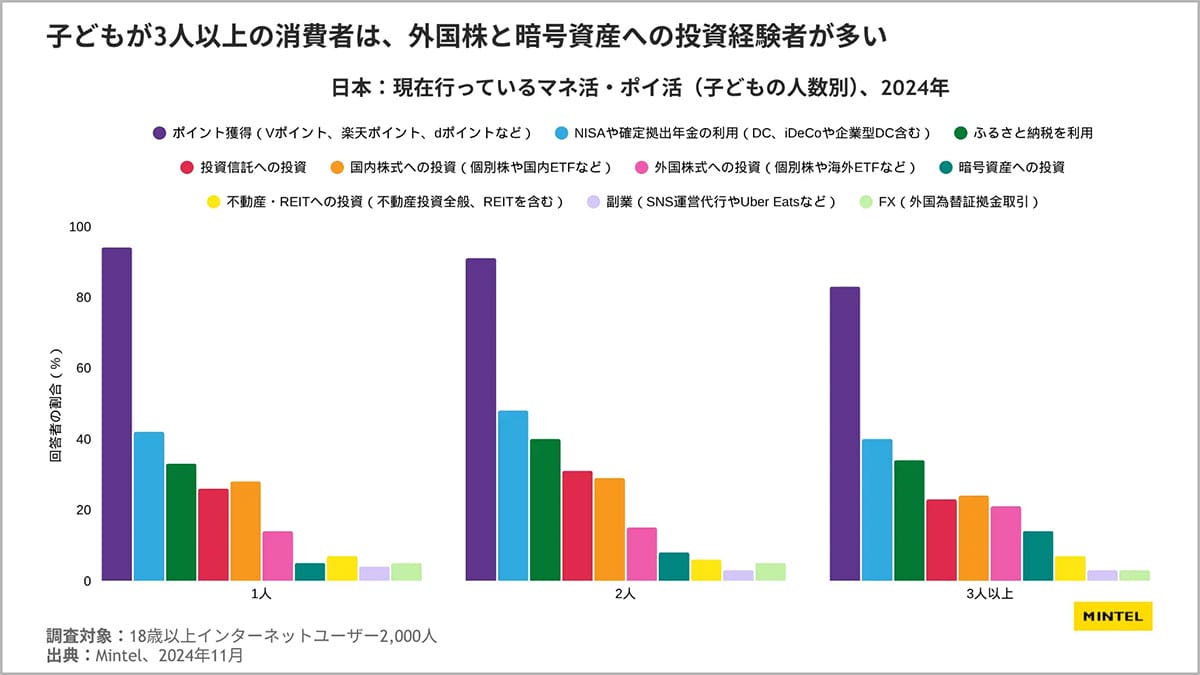

子どもの人数が投資行動に与える影響とは?

知識習得の難しさなどが障壁となっているマネ活だが、家庭における子どもの人数に伴い、活動はどう変わるのだろうか。調査によると、子どもの人数が増えるごとに、「外国株式」と「暗号資産」への投資が多い傾向にあることがわかった。教育費や生活費を賄う必要性に加え、経済力のある家庭では、リスクを取った資産運用に踏み出す余力があると考えられる。一方で、支出増をカバーするためにハイリスク・ハイリターンの投資に踏み込むケースも想定され、家庭状況が資産運用行動を左右する現実が浮かび上がった。

調査結果から、日本の生活者がお金を「増やす」意識へシフトさせている姿が見て取れた。今後は知識や情報の不足といった障壁をどう解消するかが、資産運用やマネ活をより持続的な取り組みへ発展させる鍵になるだろう。

出典:【株式会社ミンテルジャパン】

※サムネイル画像は(Image:「photoAC」より)