2025年には『Windows 10』のサポート終了が迫っています。そして手元のパソコンの性能に不満を感じていないにもかかわらず、その端末がWindows 11へのアップデート要件を満たさず、不本意なパソコン買い替えをせざるを得ない状態の方もいるのでは?

そうした方にとって、本来貴重な選択肢となるのが無料かつ軽量なディストリビューションが多い『Linux』です。

しかしこれまでにもWindowsのバージョンに変遷があり、なかには評判が悪いOSも多数あったにもかかわらず、代替OSとしてのLinuxは広がりそうで広がらなかった印象が強いです。法人利用は堅調ながら、個人利用が進んでいない感があります。

なぜ『Linux』は一般ユーザーの個人利用向けとしては、広がりそうで広がらないのでしょうか?詳しく見ていきましょう。

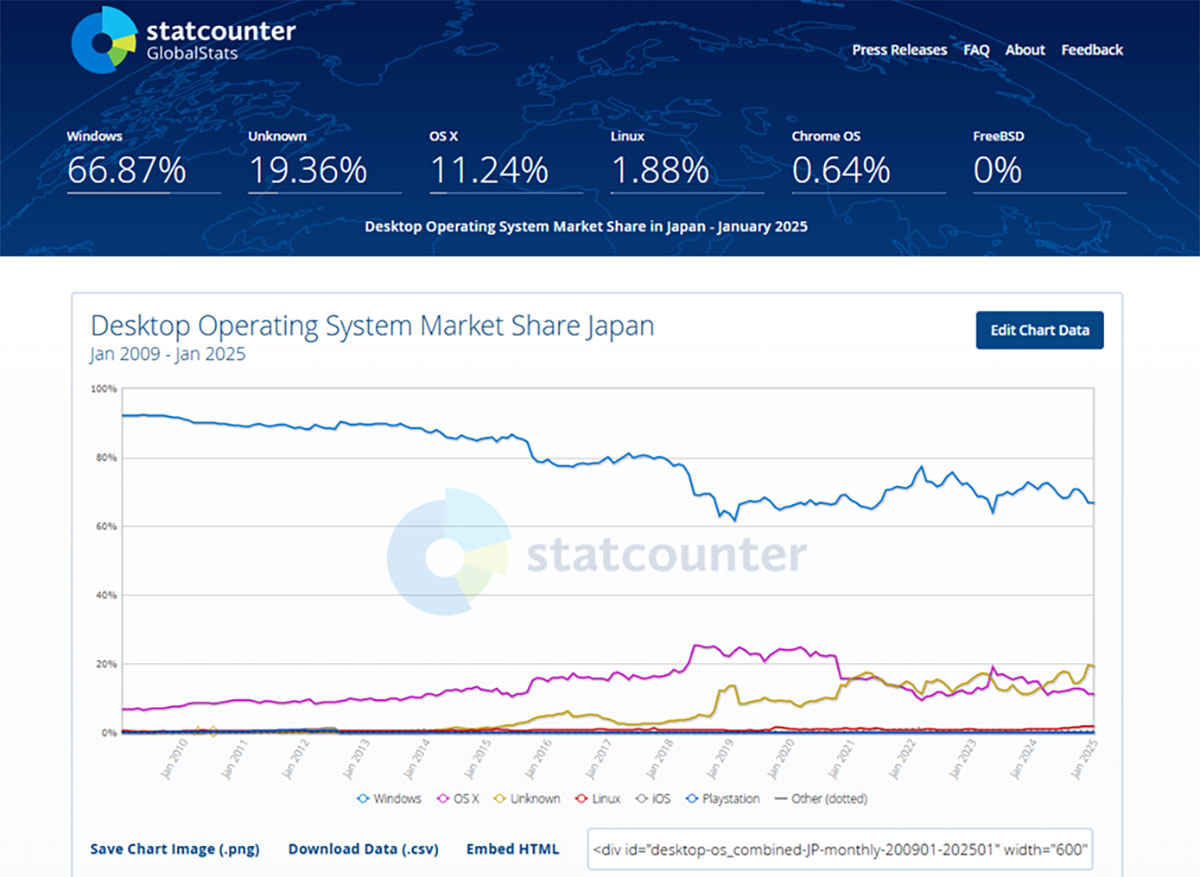

そもそもパソコン向けOSとして「Linux」のシェアはどれくらい?

2025年1月時点ではLinuxのシェアは1.88%です。2009年1月時点では0.41%であり、15年超の時間をかけて4倍以上にシェアが拡大しています。

しかし、それでも「15年強の時間を費やしても、シェアが1.88%である」ことも事実です。人気拡大の兆候が「ない」というわけではありませんが、LinuxというOSの知名度に対して実際のシェアがささやかな印象は否めません。

法人利用を超えて、一般にも広がっている状態だとは言えないでしょう。

Linuxが一般ユーザーに広まらない理由とは?

ではLinuxがパソコン向けOSとして、一般ユーザーに広がりそうで広がらない理由は何なのでしょうか? その最大の要因には「Linuxがプリインストールされているパソコンが少ない」ことなどが挙げられるでしょう。

Linuxがプリインストールされているパソコンが少ない

一般ユーザーが購入するPCには、ほとんどの場合WindowsやmacOSがプリインストールされています。一方でLinuxがプリインストールされたPCは非常に少なく、主にオンライン限定で販売されているのが現状。

基本的には、Linuxを使うには中古などで購入したOS無しのPCにユーザー自身がOSをインストールする必要があります。こうした工程はユーザーにとっては分かりづらさやめんどくささが先立ちやすいのも事実でしょう。

Windowsアプリなどとの互換性

Linuxを一般ユーザーが利用する際にネックとなりがちなのが、Windowsアプリなど特定のOS向けに最適化されたアプリの実行です。Webアプリケーションやモバイルアプリが増加した2025年現在でも、デスクトップアプリもまた必要な場面も少なからずあるためです。

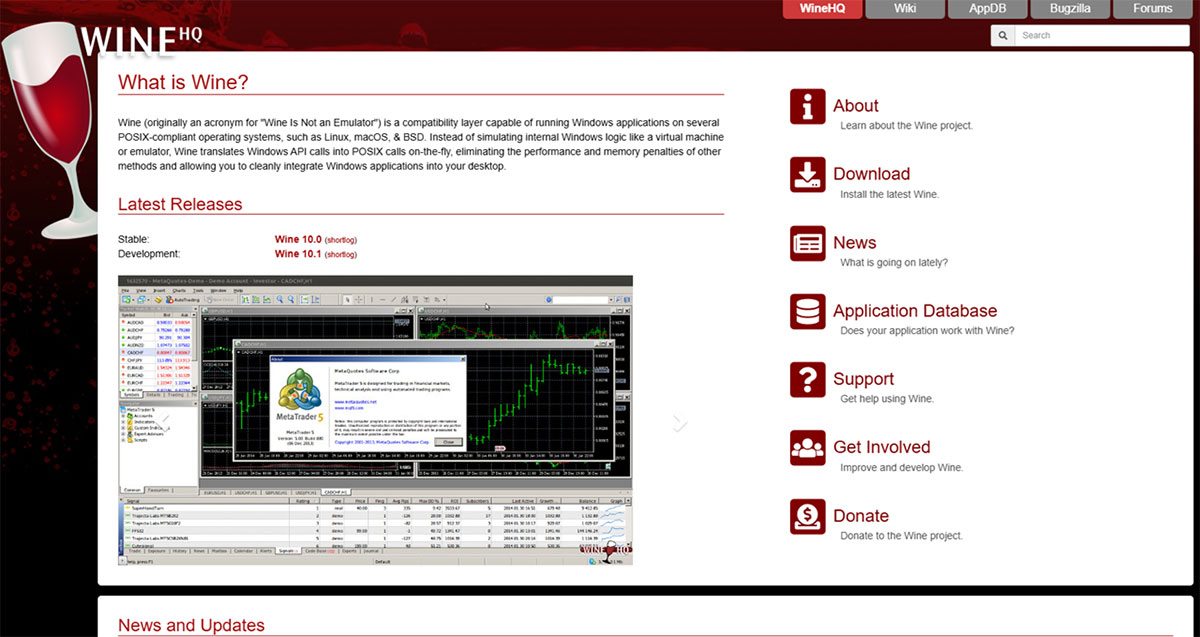

もっともLinuxやmacOSでWindows用アプリを使いたい場合、「Wine」を利用すればネイティブに近い形で動作させることができます。とはいえこうした専門的なアプリを使うことに面倒くささを感じる方もいるでしょう。そのためWindowsアプリの利用機会があるならば、はじめからWindowsを利用するといった判断がされがちではあると言えます。

第3のOSとしてのChrome OSの台頭

Linuxには「プリインストールされているPCが少ない」という弱点がありますが、こうした欠点を克服している第3のOSがChromebookです。

Chrome OSは、教育分野や軽量なPCを求めるユーザーの間で人気を集めています。なお、先ほどご紹介したWineはChromebookでも利用可能。つまりChrome OSでWindowsアプリを動かすことができます。

そのためWindowsでもmacOSでもない、パソコン向けの第3のOS(一般向け)というニッチな需要をLinuxとChrome OSが奪い合っている状態だと言えるかもしれません。

「ディストリビューション」の選び方がわかりにくい

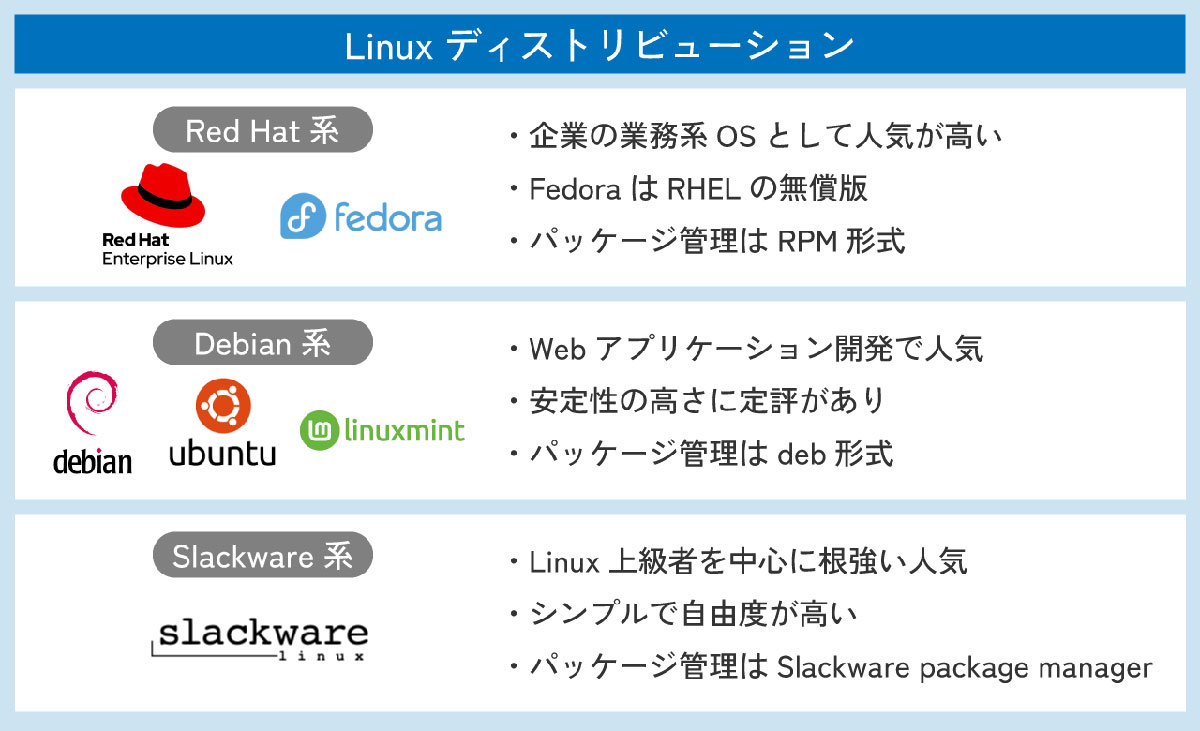

Linuxをユーザー自身が初めてインストールする場合、つまずく障壁の1つが「ディストリビューション」選びです。

Linuxは狭義には、本来『Linuxカーネル』を意味するものであり、LinuxカーネルそのものにはOSとしてプリミティブな機能しかありません。そこでLinuxカーネルから派生するような形で、ユーザーがより使いやすい機能を提供しているのが『Linuxディストリビューション』です。

そしてUbuntu、Fedora、Debianなど数多くの「ディストリビューション」が存在し、それぞれディストリビューションはコンセプトや利用目的も違います。

Linuxディストリビューションの多くは開発者にとって分かりやすく、使いやすい一方で「一般ユーザー」にとっても分かりやすいかは何とも言えない部分があります。

Windows 11への移行を前に、従来ならばまだ稼働するPCが廃棄を迫られる局面はもう目前です。そのため2025年初頭の現在は、本来ならば『Linux』により注目が集まっても不思議ではないタイミングです。

Linux特有の「分かりづらさ」がもう一歩解消されれば、Linuxのシェアが1%台からもう少し上昇するのも十分にあり得るでしょう。

ちなみにWindowsユーザーの方がLinuxディストリビューションを選ぶ場合、洗練された分かりやすいUIがあるものとしておすすめなのは『Linux Mint』です。

またLinuxディストリビューションの代表格としての『Ubuntu』を利用するのも一案です。動作がやや重い代わりに、情報量も多く、Linuxを本格的に使うならば一度は触れておいて損はありません。

これらのディストリビューションを選んだうえで、Windowsとの互換性を高めるために『Wine』を使いつつ、必要なデスクトップアプリを動作させると良いでしょう。近年はデスクトップアプリを用いずとも、Webアプリで用が足りる機会も増えているでしょう。そのため使ってみるとたいていの用途にはLinuxで十分と感じる機会も増えるはずです。

※サムネイル画像(Image:DANIEL CONSTANTE / Shutterstock.com)