家庭にデジタルビデオカメラが普及し始めた、1990年代の終わりから2000年代の初頭。撮影した映像をパソコンに取り込み、編集して、映像を作るという今では当たり前のこの体験を、当時、驚くべき高性能で可能にした接続規格があったことを、覚えているでしょうか。

その名は「i.LINK(アイリンク)」。ソニーが自社のデジタルビデオカメラに搭載した先進性の象徴とも言える技術であり、アップルが「FireWire(ファイヤーワイヤー)」と名付けた技術を、業界標準規格「IEEE 1394」として標準化したものでした。

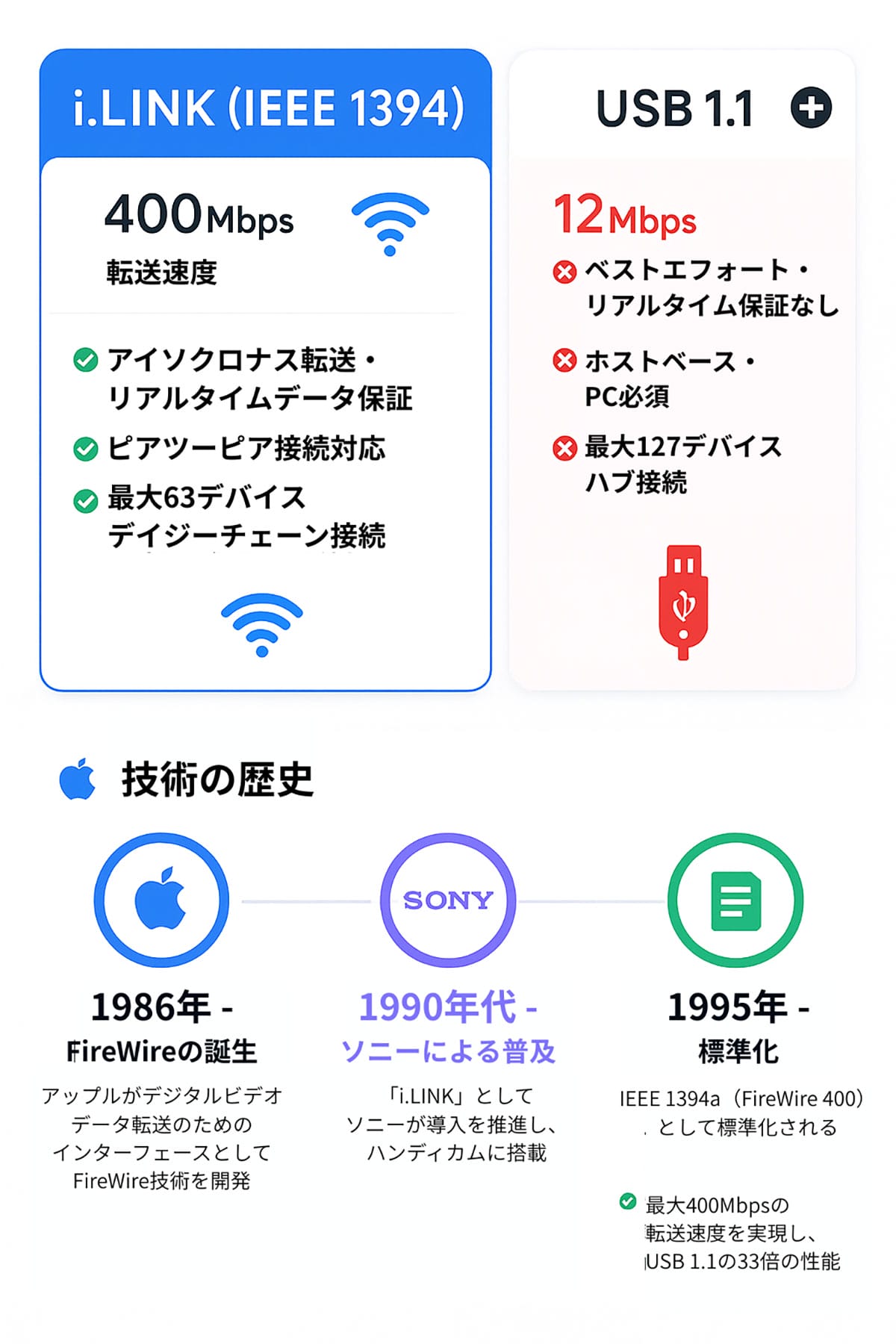

当時、i.LINKはデータ転送速度や安定性において、先行していたUSB(Universal Serial Bus)規格を圧倒していました。技術的には“明らかに優れていた”はずのi.LINK、なぜ今、姿を消しUSBが完全勝利を収めることになったのでしょうか。

ソニー『i.LINK』は何が革新的な規格だったのか

『i.LINK (IEEE 1394)』の源流は、1986年のAppleにあります。放送業界やプロの世界で使われ始めたデジタルビデオ(DV)の高画質な映像データを、品質を一切損なうことなく、安定してコンピュータに転送することを目的に、Appleが「FireWire(ファイヤーワイヤー)」技術を提唱したのです。

この先進的な技術にいち早く着目したのが、ソニーでした。ソニーは「i.LINK」という親しみやすい商標を与え、自社が誇るデジタルビデオカメラ「ハンディカム」に標準搭載しました。

これにより、「撮る」だけでなく「編集する」という新たな映像文化が、一般のユーザーにも広がるきっかけを作りました。ソニーの戦略は、i.LINKを単なる接続規格ではなく、クリエイティブな体験の中核に据えることだったと言えるでしょう。

その卓越した技術仕様は当時のライバルであったUSB 1.1と比較すると、その差が歴然としていました。1995年に標準化された最初の規格「FireWire 400 (IEEE 1394a)」は、その名の通り最大400Mbps(メガビット/秒)の転送速度を誇りました。これは、当時主流だったUSB 1.1の最大12Mbpsと比較して、実に33倍以上もの速さでした。

加えて「アイソクロナス転送」という方式に対応していたことが、決定的な強みでした。これは、一定のデータ転送帯域を常に確保し続ける仕組みで、映像や音声のようにデータが途切れることが致命的となるリアルタイムのストリーミングに最適でした。これにより、コマ落ちのない滑らかな映像キャプチャが可能になったのです。

i.LINKを積極的に受け入れたのは、時代の最先端を走るクリエイティブ業界であり、プロのデザイナーや映像作家らに支持されました。彼らにとって、最優先事項は「品質」と「性能」。コストよりも、最高のクリエイティブ体験を実現することが重要だったのです。

『i.LINK』が直面した汎用性とコストの壁

一方、USBの誕生は、より地味な問題意識から始まっていました。1990年代半ば、パソコンの背面は、キーボード用のポート、マウス用のシリアルポート、プリンター用のパラレルポートなど、それぞれが異なる形状のコネクタを持っていた状態。つまり、ユーザーはどれをどこに挿すべきか迷い、PCの電源を一度切ってから接続していた人も少なくなかったでしょう。

この「ごちゃごちゃ」を解消し、あらゆる周辺機器を「たった一つ(Universal)の規格」でシンプルに接続しようとしたのが、インテルとマイクロソフトでした。目指していたのはプロ向けの高性能なデータ転送ではなく、あくまで一般ユーザーの利便性向上と、PC製造コストの削減でした。つまりUSBは、シンプルさと低コストという目標の元に生まれたアイテムと言えます。

速度、安定性、インテリジェントな機能でUSBを圧倒していた『i.LINK』に対し、USBはコストと使いやすさを武器に、PCの標準ポートの座を狙ったと言えます。

そして、USBの圧倒的な低コストさと汎用性の前に、i.LINKは時代の波に乗り切れない状態へと徐々に突入していくこととなります。

「プロやマニア向けの規格」というイメージの定着

i.LINK陣営、特にソニーは、自社の得意分野であるAV機器やコンピュータを中心に、高品質な製品群で構成される「閉じたエコシステム」(垂直統合モデル)を構築しようとしました。ソニーのハンディカムとその周辺機器といった製品間では、i.LINKは最高のパフォーマンスを発揮しました。

しかし、その輪はなかなか外に広がりませんでした。『i.LINK』の源流であるApple「FireWire(ファイヤーワイヤー)」がメーカーに対し、一説では「1ポートあたり1ドル」とも言われる高額なライセンス料を要求していたことも広がりに悪影響を及ぼした面もあるかもしれません。

結果として、i.LINKは「映像や音楽をやる人のための、プロやマニア向けの特殊な規格」というニッチなイメージが定着してしまいました。

一方、USBはPCに接続される可能性のある「あらゆる周辺機器」をターゲットにした、徹底的な「開放戦略」(水平分業モデル)を取りました。マウス、キーボードといった基本的な入力装置から、プリンター、スキャナー、外付けドライブ、デジタルカメラ、果てはUSB扇風機のようなキワモノまで。多種多様なメーカーが、低コストという魅力に惹かれてUSB市場に参入し、対応製品が爆発的に増加しました。

タイミングの妙

どんなに優れた技術も、時代のニーズと合致しなければ普及しません。i.LINKとUSBの運命を分けたのは、この「タイミング」という要素も非常に大きいものでした。

USBは、1990年代後半から始まったPCの爆発的な普及という、歴史的な大波に完璧に乗ることができました。1996年に登場したUSB 1.0(Low Speed:1.5Mbps、Full Speed:12Mbps)や1998年のUSB 1.1(同じく最大12Mbps)は、今から見れば非常に低速です。しかし、当時の主な用途であったマウスやキーボードを接続するには、その速度で十分すぎるほどでした。多くのユーザーにとって、USBは「PCの標準ポート」として、ごく自然に受け入れられていきました。

i.LINKの不運は、その高性能が真に一般ユーザーに求められる時代が来るのが、少し遅すぎたことでした。i.LINKの高速性が活きるデジタルビデオ編集が一般化し始めた2000年、USB陣営は切り札を投入しました。それが、理論上の最大転送速度480Mbpsを誇る「USB 2.0」の登場です。これは、i.LINK(FireWire 400)の400Mbpsを理論値で上回るものでしたが、実際の持続的なデータ転送では、USBのオーバーヘッドにより、FireWire 400の方が効率的であることが多かったのです。

つまり、i.LINKが持っていた最大の武器であった「速度の優位性」が、これによって失われてしまったと言えるでしょう。市場が高速接続を真に必要とした時には、すでにUSBがその需要に応える準備を整えていました。この絶妙なタイミングが、勝敗を決定づけたのです。

「Wintel」連合への敗北

規格の標準化は、しばしば技術的な合理性よりも、業界の力学、すなわち「政治力」によって決まります。この点において、i.LINK陣営とUSB陣営の差は、大人と子供ほどの違いがありました。

i.LINKを推進したソニー及び、その源流であるFireWireを手掛けたアップルはそれぞれが絶大なブランド力を持つカリスマ企業です。しかし1990年代~2000年代当時のPC市場全体における彼らのシェアは限定的でした。特にアップルは、PC市場においてはマイノリティであり、業界全体を動かすほどの支配力は持っていませんでした。

1990年代~2000年代にUSB陣営を率いたのは、PC市場の9割以上を占めるWindowsの心臓部を握る「Wintel連合」でした。

インテルが作るチップセットにUSB機能が標準で組み込まれ、マイクロソフトが作るWindows OSがそれを完全にサポートする。これは、PCメーカーや周辺機器メーカーにとって、事実上の「強制的な標準化」を意味します。この巨大な流れに逆らって製品を開発・販売することは、ビジネス的にほぼ不可能でしょう。インテルとマイクロソフトが「こちらが標準です」と宣言すれば、それが世界の標準になる。この圧倒的な業界支配力が、USBの普及を盤石なものにしたのです。

i.LINKが敗れた本当の理由とは?

i.LINKの敗因は、繰り返しになりますが、技術の劣等性ではありませんでした。その敗北は、ビジネス戦略の複合的な失敗によるものです。

この敗北は、「最高の技術が必ずしも市場で勝つとは限らない」という普遍的な教訓を明確に示しているものでもあるでしょう。

優れた技術ではなく、むしろ多くの人が参加できる「十分良い(good enough)」技術が、オープンな戦略と強力な推進力によって、市場を制圧することはしばしばあるのです。

例えば、電気自動車(EV)の充電規格を巡る争い。あるいは、メタバースの主導権を握ろうとするVR/ARのプラットフォーム競争。これらの戦いにおいても、技術的な優位性だけでなく、どの企業がオープンなエコシステムを構築し、多くのパートナーを巻き込み、業界標準化の主導権を握れるかが、勝敗を分ける鍵となるでしょう。

i.LINKとUSBの戦いは、その先駆者的な事例として、これからも語り継がれていくのかもしれません。

※サムネイル画像は(Image:「Amazon」より引用)