2019年3月、ゲーム開発者たちが集う世界最大級の祭典「Game Developers Conference(GDC)」の壇上でGoogleは「次世代機は、箱ではない(The next generation is not in a box)」とのうたい文句のもと、クラウドゲーミング『Stadia』を発表しました。

『Stadia』はゲーム機といった専用の「箱」を一切必要とせず、Googleが世界中に張り巡らせたデータセンターの巨大な計算能力を借りて、最新のAAA級タイトルをストリーミングでプレイするという理想を体現したプラットフォームでした。YouTubeとの高度な連携性も大いに期待された要素です。

しかし、その華々しいデビューからわずか3年半後の2022年9月29日、GoogleはStadiaのサービス終了を正式に発表。そして2023年1月18日、サーバーは完全にシャットダウンされ、その壮大なビジョンは静かに歴史の闇に消えました。サービス開始から1156日後という短さでした。

なぜGoogle『Stadia』はXbox Game Passのような華々しい成功を収めることができなかったのでしょう。ゲーム分野において、GoogleがMicrosoftに敗北した理由を見ていきましょう。

Googleのクラウドゲーミング『Stadia』が持っていたはずの優位性

まずGoogleが強調したのは、その圧倒的なサーバーパワーです。Stadiaの各インスタンス(ユーザー一人ひとりに割り当てられる仮想マシン)は、AMDと共同開発したカスタムGPUを搭載し、その処理能力は10.7 TFLOPS(テラフロップス)に達するとされていました。これは、当時のハイエンドコンソールを単体の性能で大きく凌駕する数値です。

当時最高峰のグラフィック品質でのストリーミングを約束し、高価なゲーミングPCを自作したり、数年ごとに新型コンソールに買い替えたりすることなく、誰もが最高のビジュアル体験を得られるというメッセージは、極めて魅力的なものでした。

Googleのエコシステムとの融合

Googleが持つ巨大なエコシステム、特にYouTubeとの融合はStadiaを唯一無二の存在たらしめるはずでした。

特に熱狂的に受け入れられたのは「インスタントアクセス」です。YouTubeで『アサシン クリード オデッセイ』のトレイラーを視聴中、画面に表示された「PLAY NOW」ボタンをクリックすると、わずか5秒でゲームが起動し、プレイを開始できるというデモをGoogle自身が披露したためです。インストールやパッチ適用のための長い待ち時間からプレイヤーを解放するこのデモは、ゲームへのアクセシビリティにおける革命的な一歩として、大きな反響を集めました。

そのほかにもシェア機能などが充実しており、ゲームを「遊ぶ」だけのものから、「共有し、繋がり、共に創り上げる」体験に繋がったと言えるでしょう。

冒頭でも述べた通り、Stadiaは「箱」にとらわれないプラットフォームでもあり、ゲーマーにとってのハードウェアへの初期投資を大幅に削減することを可能にしていました。Stadiaが大きく広がっていれば、ライトユーザーも含めて「共有し、繋がり、共に創り上げる」体験がより広がっていたはずです。

Stadiaのつまずき

Stadiaの最初のつまずきは、発表会で掲げた「箱を一切必要としない」「誰もが最高のビジュアル体験を得られる」といったコンセプトとは異なる形でのローンチでした。

ローンチ当初のStadiaは決して手軽なものではありませんでした。サービスを利用するためには、まず129.99ドルの「Founder’s Edition」または「Premiere Edition」と呼ばれるスターターキットの購入が必須とされたためです。これには、専用コントローラーとChromecast Ultraが含まれていました。

さらにユーザーは、月額9.99ドルのサブスクリプションサービス(以下サブスク)「Stadia Pro」に加入する必要がありました。このProプランには毎月追加される無料ゲームが含まれていたものの、それ以外の多くの新作タイトルは、サブスク料金とは別に、PlayStationやXboxと同様のフルプライス(約60ドル)で購入しなければなりませんでした。

つまり、ユーザーは「初期費用」+「月額料金」+「ソフト代」という三重の支払いを求められたのです。そのためユーザーの間では、Stadiaを「革命的技術と最悪のビジネスモデルの組み合わせ」という批判の声も多く見られました。

高価なタイトルの「アクセス権」を買うに過ぎない失望

Stadiaに毎月追加されるゲームタイトルのラインナップは期待に対して貧弱だったと言わざるを得ません(※この点はUnityとの提携でStadia向け開発環境が大きく改善された後も変わりませんでした)。

競合であるXbox Game Passとは雲泥の差であり、Stadiaのユーザーは実質的に「サブスクに加入したうえに、目当てのタイトルは別途購入せざるを得ない」状況に陥りました。

そこで浮かび上がるStadiaのモデルで最も根深い問題は、「ゲームの所有権」に対するゲーマーの価値観との衝突でした。繰り返しですがユーザーは、PlayStation StoreやSteamと同様に、新作ゲームを60ドルといったフルプライスで「購入」する必要がありました。しかし、その実態は物理的なディスクやダウンロードデータが手元に残るわけではなく、あくまでGoogleのサーバー上にあるゲームへの「アクセス権」を買うに過ぎません。

これは、クラウドゲーミングという形態そのものが持つ課題ですが、その悪い側面がStadiaのモデルでは特に顕著でした。もしサービスが終了すれば、購入に費やした数万円、数十万円の資産が一瞬にして消滅するリスクをユーザーは常に意識せざるを得なかったからです。

Xbox Game Passとの差

Stadiaが実質的に「ソフトを買わせる」モデルに固執したも同然の状況に陥ったのに対し、Xboxは「サブスクでユーザーを囲い込む」モデルで、クラウドゲーミングの価値を最大化することに成功しました。

Microsoftが提供するXbox Cloud Gamingは、単体のサービスではなく、月額制のサブスク「Xbox Game Pass Ultimate」に含まれる機能の一つとして提供されました。特筆すべきはMicrosoft傘下のスタジオが開発する全ての新作が発売初日から追加される「Day One」リリースであり、フルプライスのタイトルをリリース初日からサブスクの中で遊べるのは圧倒的な利点でした。

・Googleに比べて遥かに強力なゲームスタジオを有していること

・それらのスタジオのタイトルを躊躇なくDay Oneリリースする大胆な戦略

・料金形態の分かりやすさとコストパフォーマンスの良好さ

といった点で、Microsoft(Xbox)はGoogleを遥かに上回っていました。総じてXboxはクラウドゲーミングの黎明期において、ゲーマーからの評価が好意的だったと言えるでしょう。

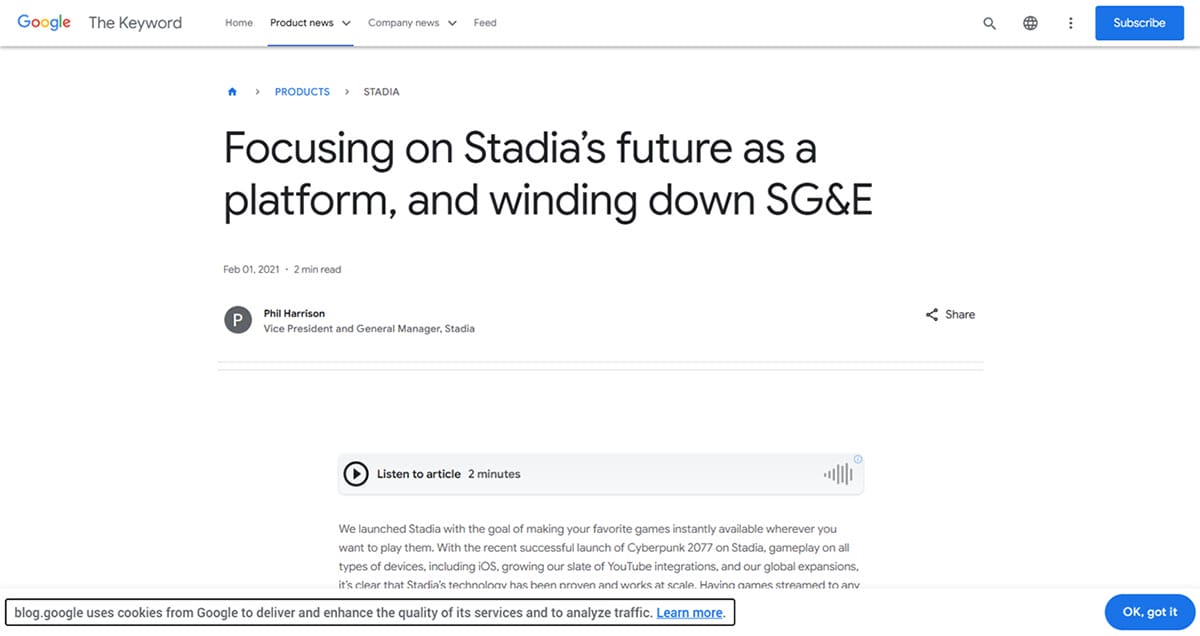

Googleの自社開発スタジオの早期閉鎖とサービス終了

Googleもコンテンツの重要性を理解していなかったわけではありません。事実、GDC 2019での発表と同時に、自社で独占タイトルを開発するためのスタジオ「Stadia Games and Entertainment(SG&E)」の設立を発表しています。

SG&Eの存在は、Stadiaが長期的にコンテンツへ投資し独自のゲーム文化を築く姿勢の表れと思われましたが、2021年2月1日、突如その閉鎖が発表されました。このとき、まだ1本のゲームもリリースされておらず、150人以上の開発者が別部署に異動とも報じられました。なお、SG&Eの責任者で2019年にGoogleに入社したゲームプロデューサーのジェイド・レイモンド氏はこのときGoogleを退社しています。

これは事実上、Googleがコンテンツビジネスの長期的な投資サイクルと、ゲーム開発という創造的プロセスの複雑さに耐えられなかったことを認めたに等しいでしょう。

自社スタジオSG&Eを閉鎖した2021年以降、Stadiaの失速は誰の目にも明らかでした。そして2022年9月29日にGoogleは公式ブログを通じて、Stadiaのサービス終了を正式に発表しました。

Stadiaが残した教訓

Stadiaの最大の敗因は、「テクノロジーへの過信とゲーマー文化への無理解」でした。Googleは「テクノロジーを理解していることが、ゲームビジネスを理解していることにはならない」ということを見落としていたのかもしれません。

Stadiaのクラウドゲーミングに関連する技術は決して低品質なものではありませんでした。低遅延ストリーミングやクラウドレンダリングといった「モノ」としての技術スペック自体は極めて優れていました。

しかしゲーマーが本当に価値を置く「コト」、すなわち所有する喜び、魅力的なコンテンツとの出会い、活気あるコミュニティへの帰属意識といった、文化的な側面を軽視する一面があったことも事実です。

Stadiaは終了したものの、クラウドゲーミングの歴史はまだ始まったばかりです。5G通信の普及やストリーミング技術のさらなる進化により、場所やデバイスの制約から解放されたゲーム体験は、今後ますます身近なものになっていくでしょう。

Stadiaは「未来のゲーム」にはなれなかったものの、真の「未来のゲーム」が生まれるための、重要な礎となったことは間違いありません。

※サムネイル画像は(Image:「Stadia」公式サイトより引用)