NetflixやAmazonプライム・ビデオなどの配信サービスが主流となった今、テレビ録画に関する「ダビング10」というルールを知らないという方も少なくないでしょう。

このルールは2008年から導入されているデジタル放送の著作権保護システムで、デジタル放送の黎明期に生まれ、日本の家庭に深く根付いた「録画文化」を象徴する存在となりました。しかし、月額料金を支払えば膨大なコンテンツが見放題になるストリーミングサービスが主流となった今、物理メディアに番組を「ダビング」するという行為自体が、過去のものになりつつあるのかもしれません。

では、この「ダビング10」は、現代においてどのような意味を持つのでしょうか。ダビング10に代表されるダビング規制は、もはや時代遅れの遺物なのでしょうか。

この記事では、ダビング10の基本的な仕組みから現代的な課題まで、わかりやすく解説していきます。

そもそも「ダビング10」とは?

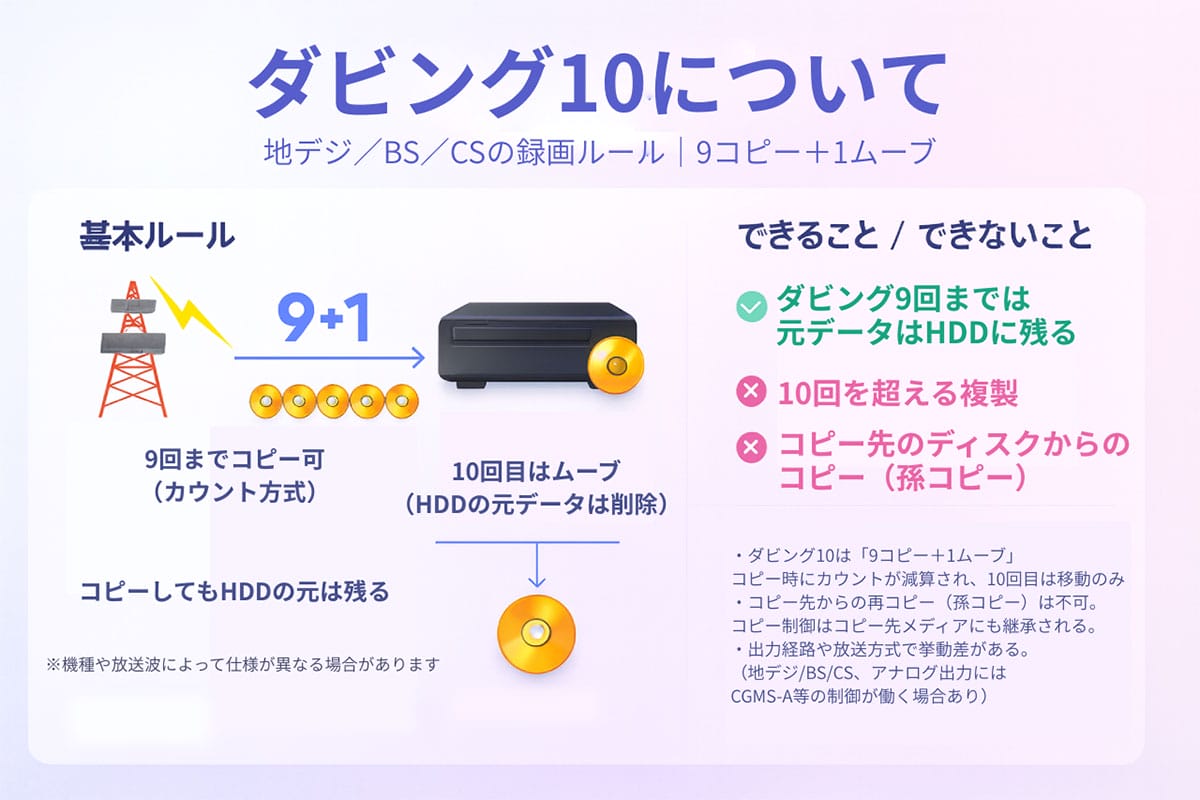

「ダビング10」という名称から、「録画した映像を10回までコピーできる」と単純に記憶している方も多いかもしれません。しかし、その実態はもう少しだけ複雑です。

正確には、「HDD(ハードディスクドライブ)レコーダーなどに録画したデジタル放送番組を、DVDやBlu-rayディスクといったリムーバブルメディアへ9回まで『コピー』でき、10回目は『ムーブ(移動)』になる」というルールとなっています。

この「9回コピー+1回ムーブ」という仕組みは、ユーザーがある程度の利便性を享受しつつも、コンテンツが無限に複製され、市場に流通してしまう事態を防ぐための、精巧に設計されたガードレールでした。

初代ルール「コピーワンス」とその限界

こうしたダビング規制の初代ルールに相当するのが「コピーワンス」です。日本のデジタル放送開始(BSデジタルは2000年、地上デジタルは2003年)とほぼ同時期になる2004年に導入されたのが、「コピーワンス(Copy Once)」、すなわち「1回だけ録画可能」という厳格なコピーガードだったのです。

コピーワンスのルール下では、HDDレコーダーに録画した番組をDVDなどの他メディアにダビングする場合、それは「コピー」ではなく「ムーブ(移動)」として扱われました。つまり、ダビングが完了すると、HDD上の元データは強制的に削除されました。

「もし、ムーブの途中でエラーが発生したら?」「書き込んだDVDが傷ついて再生できなくなったら?」

このような事態が発生した場合、録画した大切な番組は永久に失われてしまいます。バックアップを取るという、データ管理の基本的な考え方すら許されないこの仕様は、多くのユーザーから「不便すぎる」「ユーザーの権利を軽視している」という強い批判を浴び、いわば妥協案として生まれたのが「ダビング10」でした。

ストリーミング時代における「ダビング10」の存在意義と課題

こうした「ダビング10」「コピーワンス」のようなダビング規制は、ストリーミング全盛の時代になお必要な規制なのでしょうか。

デジタル放送開始から間もない時期に整備された規制は、見直しを検討すべき時期に来ていると言えるでしょう。ここではストリーミングの保護技術と比較し、見ていきましょう。

「所有」の許容 vs 「アクセス権」の提供

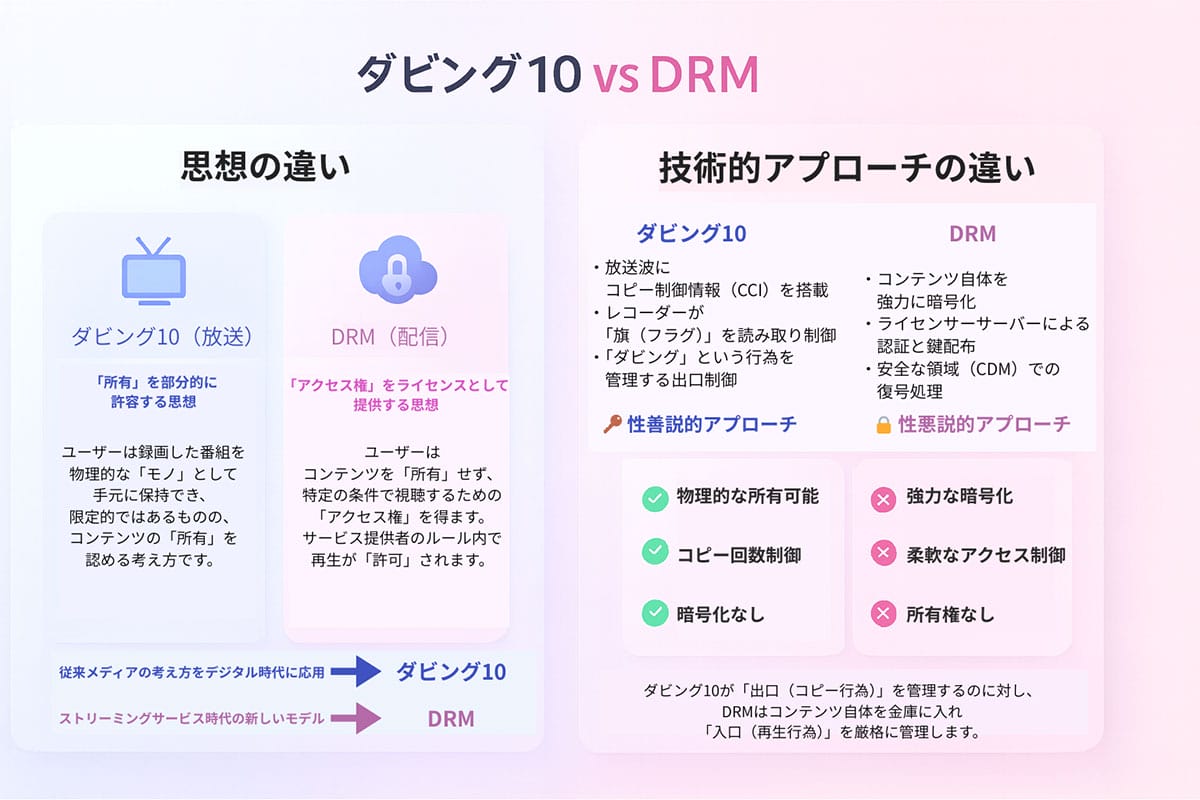

録画に対するコピー制限は「ダビング10」で行われます。一方で配信サービスでは「DRM」によって保護が行われます。両者の最大の違いは、ユーザーとコンテンツの関係性をどう定義するかにあります。

ダビング10は、ユーザーが録画した番組を、物理的な「モノ(DVD/Blu-ray)」として手元に残すことを前提としています。つまり、限定的ではあるものの、コンテンツの「所有」を認める考え方です。そのうえで、無秩序な拡散を防ぐために、そのコピー回数に制限をかけるというアプローチを取ります。

一方、Netflixなどに代表されるストリーミングサービスのDRMは、根本的に思想が異なります。ユーザーはコンテンツそのものを「所有」するわけではありません。月額料金などを支払うことで得られるのは、あくまで特定の条件下でコンテンツを視聴するための「アクセス権(視聴ライセンス)」です。

まとめると、ダビング10が「出口(コピー行為)」を管理する性善説的なアプローチだとすれば、DRMはコンテンツそのものを金庫に入れ、「入口(再生行為)」のたびに厳格な身元確認を行う性悪説的なアプローチと言えるかもしれません。

ストリーミング全盛の時代において、回数制限付きとはいえ「性善説的なアプローチ」で番組を手元に残し続ける道が用意されていることは、ユーザーにとって貴重であることは間違いないでしょう。

ダビング10の存在意義

ストリーミングサービスの最大の弱点は、その不安定さにあります。お気に入りの映画が、ライセンス契約の終了によってある日突然ラインナップから消えてしまう。あるいは、サービス自体が終了してしまえば、月額料金を払い続けてきた膨大なライブラリへのアクセス権も一夜にして失われます。私たちはコンテンツを「利用」しているだけで、「所有」はしていないのです。

これに対し、ダビング10によってBlu-rayディスクに保存された番組は、紛れもなく自分自身の「所有物」です。サービス提供者の都合に一切左右されることなく、好きな番組を半永久的にコレクションとして手元に残せる点の意義は今日の目線で見ても大きいです。

浮き彫りになる現代的な課題と限界

ダビング10が持つ独自の意義を評価する一方で、その仕組みが生まれた2000年代後半から現在に至るまでの技術の進化とライフスタイルの変化は、その限界をも浮き彫りにしています。

その最大の弱点は「孫コピーの禁止」という厳格なルールに起因する、将来的な視聴不能リスク、つまり、メディア保存における技術的な制約です。

現在、私たちはBlu-rayディスクに録画した番組を問題なく視聴できます。しかし、10年後、20年後、Blu-rayというメディア規格や再生機器が市場から姿を消してしまったらどうなるでしょうか。かつて一世を風靡したVHSやレーザーディスクが、今や再生すること自体が困難になっているのと同じ運命を辿る可能性は十分にあります。

ダビング10のルールでは、Blu-rayディスクから、将来登場するであろう新しいメディア規格へデータを「ムーブ」することすら許されていません。なぜなら、それは「孫コピー」に該当してしまうからです。つまり、一度ディスクに書き出してしまったコンテンツは、そのメディアの寿命と共に「塩漬け」にされ、再生手段が失われた時点で、法的には所有していても事実上アクセス不能なデータと化してしまうのです。

今日における、配信ではなく「テレビ番組の視聴+録画」での番組視聴の価値とは「アーカイブ性の高さ」にあることは間違いありません。

しかしその価値の高さを、ダビング規制が台無しにしているという見方は根強く、そのデメリットがやはり改めて浮き彫りになりつつあるとは言えるでしょう。

「ブルーレイ補償金」問題について

なおダビング10が間接的に寄与する形で、最も複雑で、論争を呼んでいる現代的な問題には「ブルーレイ補償金」も挙げられます。

2024年12月、文化庁はブルーレイレコーダーとブルーレイディスクを私的録音録画補償金の対象とする決定を下し、2025年12月1日から補償金の徴収が開始されることになりました。具体的には、レコーダー1台につき200円(税込)、ディスクについては基準価格の1%の補償金が購入価格に上乗せされます。

一方、「ダビング10という技術的保護手段が導入されている現状で、なぜ別途補償金が必要なのか」という意見が多数寄せられましたが、文化庁は「ダビング10が導入されている状況を踏まえたうえで、別途補償は必要である」との考え方を示しています。

とはいえ「技術的保護手段」に加えて「補償金」という二重の規制をダビングに対してかけることが本当に必要か、疑問の声は小さなものではありません。ユーザーが正当な対価を支払って入手したコンテンツを、メディアの世代交代やサービスの終了といった外部要因に左右されることなく、永続的に利用し続ける権利を保障しようという長期保存・利用の権利を、ダビング10やブルーレイ補償金は侵害しているのではないか、という厳しい意見も出ています。ダビング10が抱える「デジタルアーカイブの崖」問題は、まさにこの権利が保障されていないことの現れです。

技術によるコントロールと、金銭による補償。この二つのバランスをどう取るかという問いは、今なお解決を見ていないのです。

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)