「クリスマスプレゼントや、誕生日に新しいゲーム機が欲しいんだけど…」。子どもからの無邪気なリクエストに、価格を思い出して思わず顔が引きつってしまう。そんな経験をした保護者の方は少なくないのではないでしょうか。

かつて子どもたちのお小遣いや、少しの背伸びで手が届く存在だった家庭用ゲーム機は、今や気軽に購入するには躊躇してしまうほどの高級品となりつつあります。たとえばNintendo Switch 2の定価は5万円近い価格帯であり、フリマアプリやネットオークションでは定価越えでの取引も横行しています。

もちろん、最近の家庭用ゲーム機の価格は「性能面」で見れば決して割高とは言えません。とはいえ子どもにとって「少しの背伸びで手が届くもの」ではなくなったのも事実です。

今回はゲーム機の値上がりの歴史を振り返りつつ、価格上昇が止まらない要因を見ていきましょう。

ゲーム機本体の価格は約40年でどの程度上昇した?

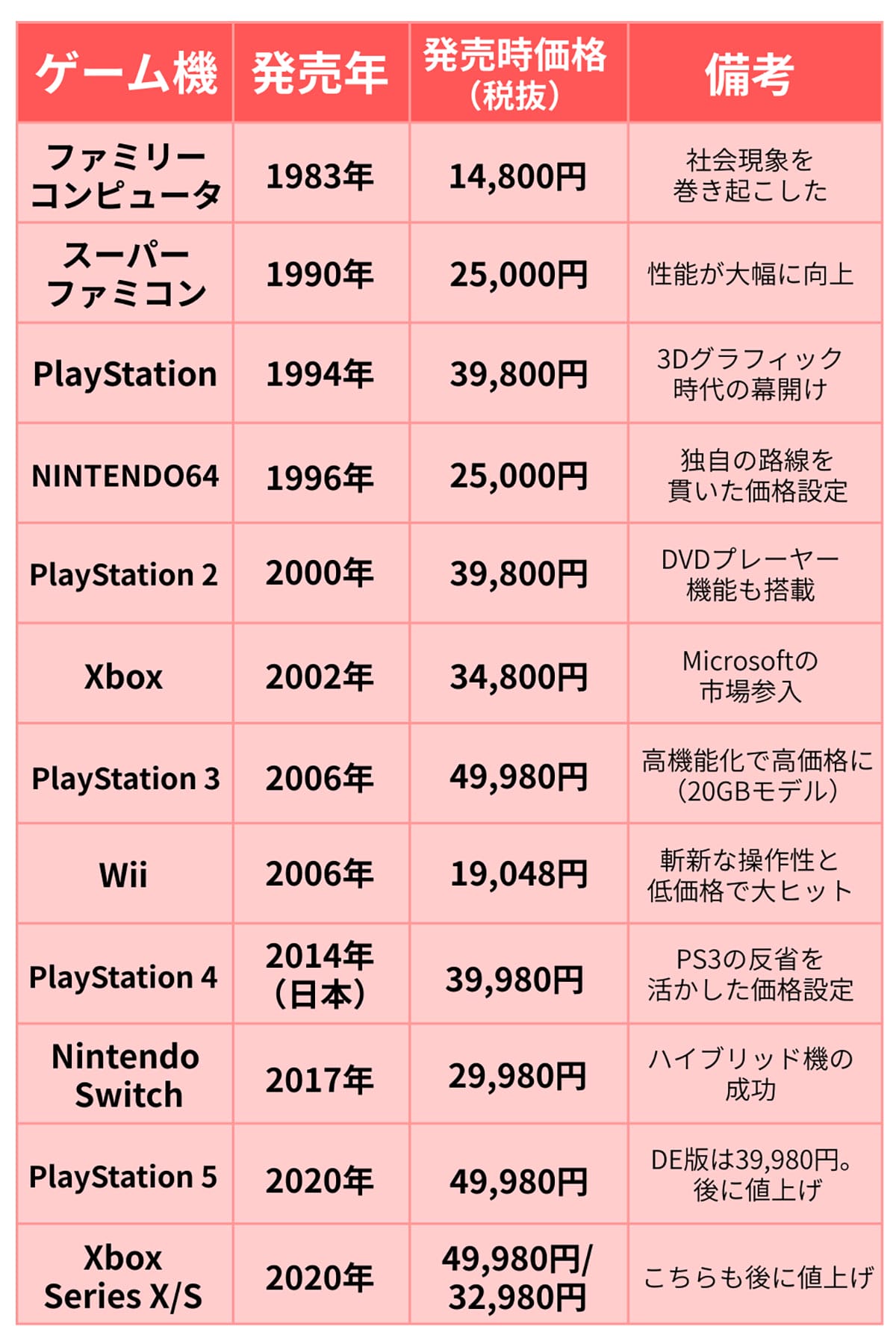

まずは、ゲーム機の価格がどれほど変化したのか、その歴史の一部をデータで振り返ってみましょう。懐かしいあの頃と現在の価格を比較すると、その差は歴然です。(※価格は全て税抜の発売当初価格)

ファミコンが1万円台、スーパーファミコンやNINTENDO64、そしてWiiが25,000円という、子どもたちにとっても目標にしやすい価格であったのに対し、現行のハイエンド機は発売当初から約5万円という価格設定です。

歴史を振り返ると、PS3はBlu-rayドライブなど最先端の機能を詰め込んだ結果、エントリーモデルですら約5万円という当時としては非常に高価な設定で、初期の普及に苦戦しました。その反省からか、PS4は4万円を切る戦略的な価格で成功を収めました。しかし、PS5では再び高価格帯へと回帰せざるを得ない状況が見て取れます。

一方で、WiiやNintendo Switchは、性能競争とは一線を画す「アイデア」と「遊びやすさ」を武器に、比較的手に取りやすい価格で市場を席巻しました。しかし、その任天堂ですら、次世代機では高性能化の波に乗らざるを得ず、Switch 2は前世代機と比べて大幅に価格が上昇しました。

ゲームハードの値上げが続く3つの理由

ゲームハードの値上げが続く理由はさまざまな要因がありますが、ソフトで利益を回収する「逆サヤ」と呼ばれるモデルに限界が来ていること、部品コストが上昇していること、円安などが挙げられます。

「逆ザヤ」モデルの限界と、膨れ上がる研究開発費

かつてのゲーム業界には、ハードウェアを原価割れ(赤字)で販売し、その赤字をソフトウェアのライセンス料で回収する「逆ザヤ」と呼ばれるビジネスモデルがありました。ハードを普及させ、プラットフォームを築くことを最優先した戦略です。

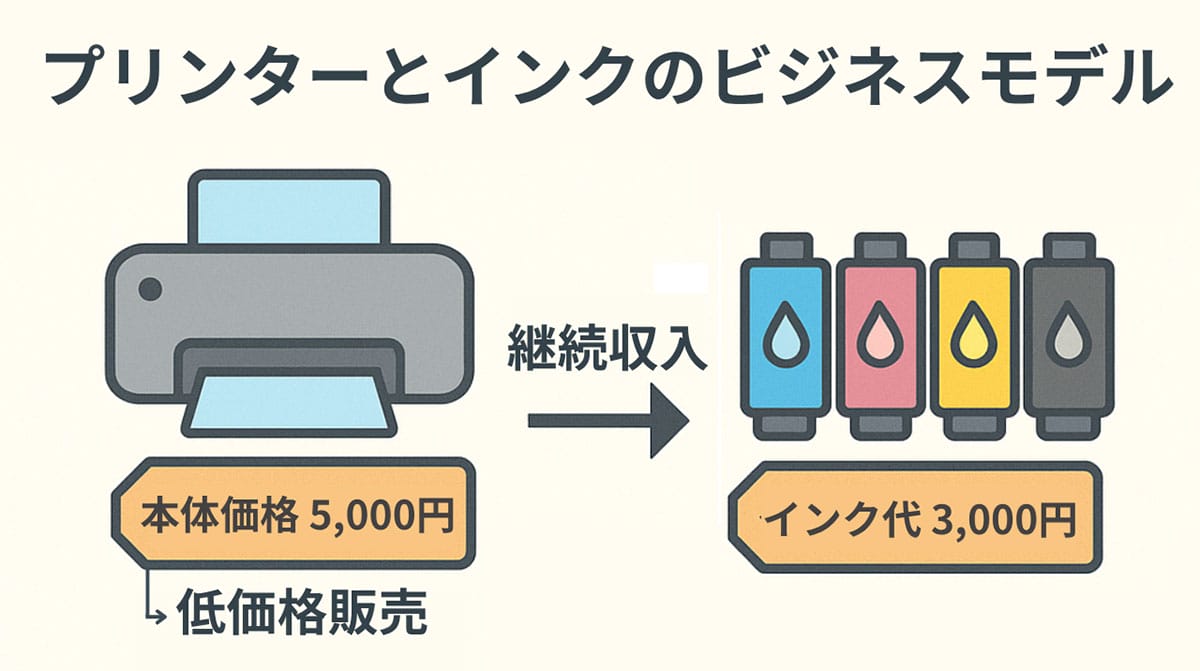

「逆ザヤ」の身近な例は、たとえば家庭用プリンターとインクです。家庭用プリンターが低価格な反面、純正インクが明らかな高価格で売られているパターンを目にしたことがある人は少なくないでしょう。

これは「プリンター本体は赤字だが、インクで黒字化する」ビジネスモデルです。継続的に購入する「インク」という存在があることで、プリンター本体は赤字であろうと中期的に利益を出すことができるのです。

しかしゲーム機の分野ではハードウェアの製造コストそのものが高騰し続けており、一台あたりの赤字額が無視できないレベルにまで膨れ上がっています。加えて、一つのゲーム機を開発するための研究開発費(R&Dコスト)も大幅に増加しており、もはや「逆ザヤ」モデルを維持することは極めて困難になりました。ソニーや任天堂も、ハードウェア単体でもある程度の利益を確保する方針へと転換しており、それが直接的な価格上昇につながっているのです。

驚異的な性能進化と、それに伴う部品コストの連鎖的上昇

最も大きな要因は、ゲーム機が実現する体験の質が飛躍的に進化したことです。現実と見紛うほどのフォトリアルなグラフィックを実現する「レイトレーシング」技術、滑らかな映像表現を可能にする「4K解像度・120fps」出力、そしてゲームのロード時間をほぼゼロにする超高速SSD。これらを実現するためには、最先端のPCに匹敵する高性能な半導体(CPU, GPU)が不可欠です。これらの部品は製造コストが非常に高く、本体価格を直接的に押し上げます。

高性能な部品は大量の熱を発するため、静音性を保ちつつ効率的に冷却するためのファンやヒートシンクといった冷却機構も大型化・複雑化し、コストをさらに押し上げています。

世界的な供給網の混乱と、日本を直撃する円安のダブルパンチ

近年の新型コロナウイルスのパンデミックや、ウクライナ情勢をはじめとする地政学的リスクは、世界中のサプライチェーンに深刻なダメージを与えました。特に、あらゆる電子機器の心臓部である半導体は、世界的な需要過多に対して供給が全く追いつかない状況が続き、価格が高騰しました。

さらに日本の消費者にとって追い打ちとなっているのが、歴史的な「円安」です。ゲーム機を構成する部品の多くは海外で製造され、米ドルで決済されます。たとえば1ドルの部品を輸入するのに、以前は110円で済んだものが、今では150円以上必要になります。海外のゲーマーにとっては価格が変わらなくても、日本のゲーマーにとっては実質的に大幅な値上げとなってしまうのです。PS5やXboxが発売後に日本国内で値上げを行った背景には、この為替レートの変動が大きく影響しています。

ゲーム機の価格上昇は「何が問題か」

これまでの家庭用ゲーム機は、おおよそ5年~7年周期で世代交代を繰り返してきました。しかし、この伝統的な「7年サイクル」が、現在の高価格時代において大きな矛盾をはらみ始めています。

子どもが買えない「おもちゃ」のジレンマ

最も深刻な問題は、ゲーム機が、本来のメインターゲットの一つであるはずの子どもたちにとって手の届かない存在になりつつあることです。5万円、6万円という価格は、親にとっても大きな負担です。兄弟がいれば、その負担は2倍、3倍になる可能性すらあります。「簡単には買い与えられない」状況は、新しい世代がゲーム文化に触れる機会を奪い、「ゲーム離れ」の入り口になりかねません。

性能の陳腐化問題

AAA級と呼ばれる大作ゲームは、常にPCの最高スペックを基準に開発が進められます。発売から数年経ったゲーム機では、最新のAAAタイトルを快適にプレイするのが難しくなるという「性能の陳腐化」問題が、これまで以上に深刻になっています。高価なハードを買ったのに、数年後には性能不足を感じてしまうというジレンマは、消費者にとって大きな不満となり得ます。

では「子ども向けのおもちゃとしての役割はスマホに移り、家庭用ゲーム機の性能は『最高品質』に近づけ、価格も上げ、製品サイクルも早めるべき」なのでしょうか。

この点は大きな論点になり得ます。ゲーマーにとってハードの性能上昇は「大きなもの」ですが、一般の「ちょっとゲームが好きな人」にとっては性能上昇はあまり体感しづらいものであるためです。

SD画質からHD画質への変化のような、どれだけゲームに興味がない人でも一目でわかる劇的な進化は、プロセッサーの微細化が物理的な限界に近づいていることもあり、期待しづらい側面があるのです。良くも悪くもAAA級タイトルに合わせた性能上昇は『ゲーマー向け』であり、一般層のニーズとは乖離しつつあります。

あえて強い言い方を選ぶのであれば『一部のゲーマー向けの進化に合わせた価格上昇』が家庭用ハードにも波及し、子どものおもちゃとしてのゲームの地位がスマホに奪われつつあると言えるでしょう。

未来の主戦場は「クラウドゲーミング」か?

では、高性能なゲームを誰もが手軽に楽しむ未来は、もう訪れないのでしょうか。その答えの鍵を握るのが、「クラウドゲーミング」です。

クラウドゲーミングとは、ゲームの処理をデータセンターにある高性能なサーバー側で行い、その映像をインターネット経由で手元のデバイスにストリーミングする技術です。NVIDIAの「GeForce NOW」や、マイクロソフトの「Xbox Cloud Gaming」がその代表例です。

この技術の最大のメリットは、ユーザーが高価なゲーム機やPCを購入する必要がなくなることです。

つまりユーザーにとって、数年おきに5万円~10万円近い家庭用ハードを買う必要がなくなります。子どもたちは手元にあるスマートフォンやタブレット、低スペックのPCなどでAAA級タイトルを遊べるようになるため、極めて大きな利点があります。

もちろん、クラウドゲーミングには入力遅延の問題や、サービスが終了すれば購入したゲームがプレイできなくなるリスク、回線環境にプレイ体験が大きく左右されるといった課題も残されています。しかし、技術の進歩と通信インフラ(5Gなど)の整備がこれらの問題を解決すれば、ゲームの主戦場がクラウドへと移行していく流れは、もはや止められないでしょう。

一方で、家庭用ゲーム機の値上がりが止まらない状況に対し「クラウドサービス」が発展しているのは注目すべきことだと言えるでしょう。

ゲームの楽しみ方が、物理的な「ハードの所有」から、月額料金を支払ってサービスを利用する「サブスクリプション」へと移行する未来が近づいているのかもしれません。音楽や映像の世界ですでに起きている大きな変化の波が、ゲーム業界にも本格的に到来しそうです。

※サムネイル画像は(Image:apaks / Shutterstock.com)