2025年10月18日(土)は、「長く大切に使う文化の醸成」を趣旨とした「国際リペアデー」です。普段から使用するスマートフォンやPCは、長く使うとどうしても劣化してしまうもの。そこで今回は、スマートフォン・PCの修理に関する経験や、欧州発の「修理する権利(Right to Repair)」に関する認知度・考えについて実態を明らかにした「電子機器の修理に関する意識調査」を見ていきましょう。

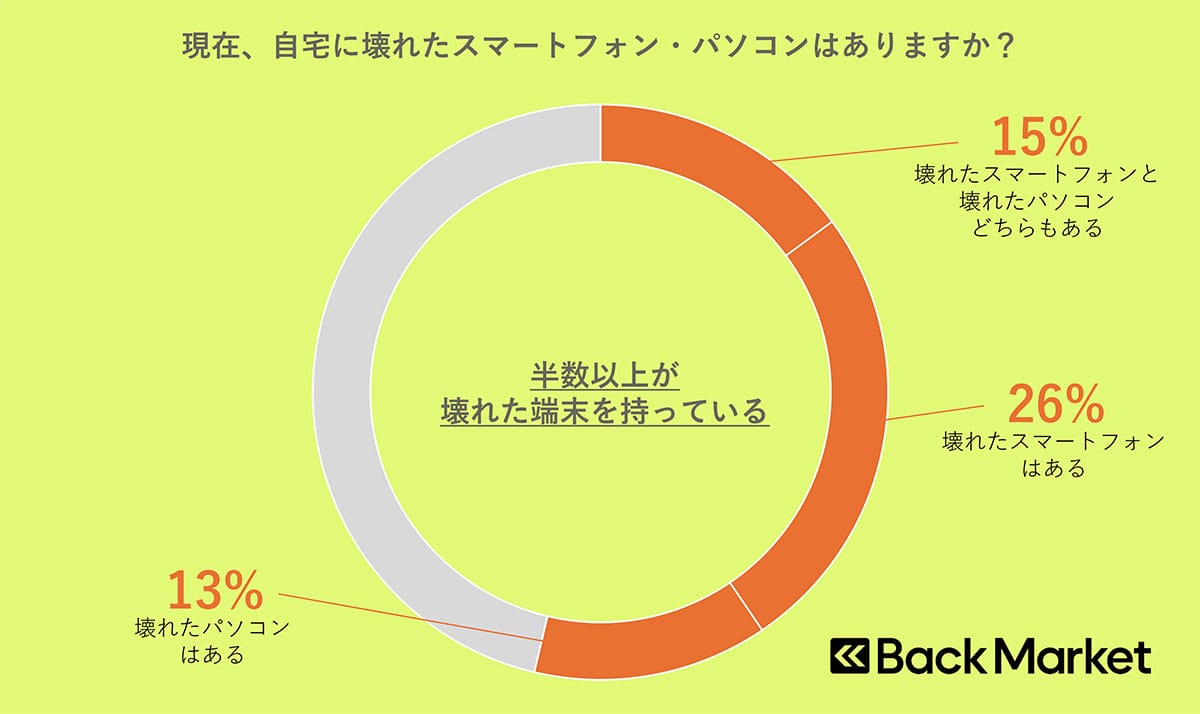

半数以上が壊れたスマートフォンやPCを自宅に保管

(「Back Market Japan株式会社」調べ)

世界最大級のリファービッシュ(再生)電子機器専門マーケットプレイスを運営するBack Market Japan株式会社は、全国の20~60代の男女1000人を対象に「電子機器の修理に関する意識調査」を実施。

まずはじめに「自宅に壊れたスマートフォン・PCがありますか?」と質問すると、半数以上(53.7%)が壊れたスマートフォンやPCを自宅に保管したままにしていることが明らかになりました。中でも、スマートフォンは約4人に1人が壊れた端末を持っており、日常生活での利用頻度や故障リスクが高いと言えます。

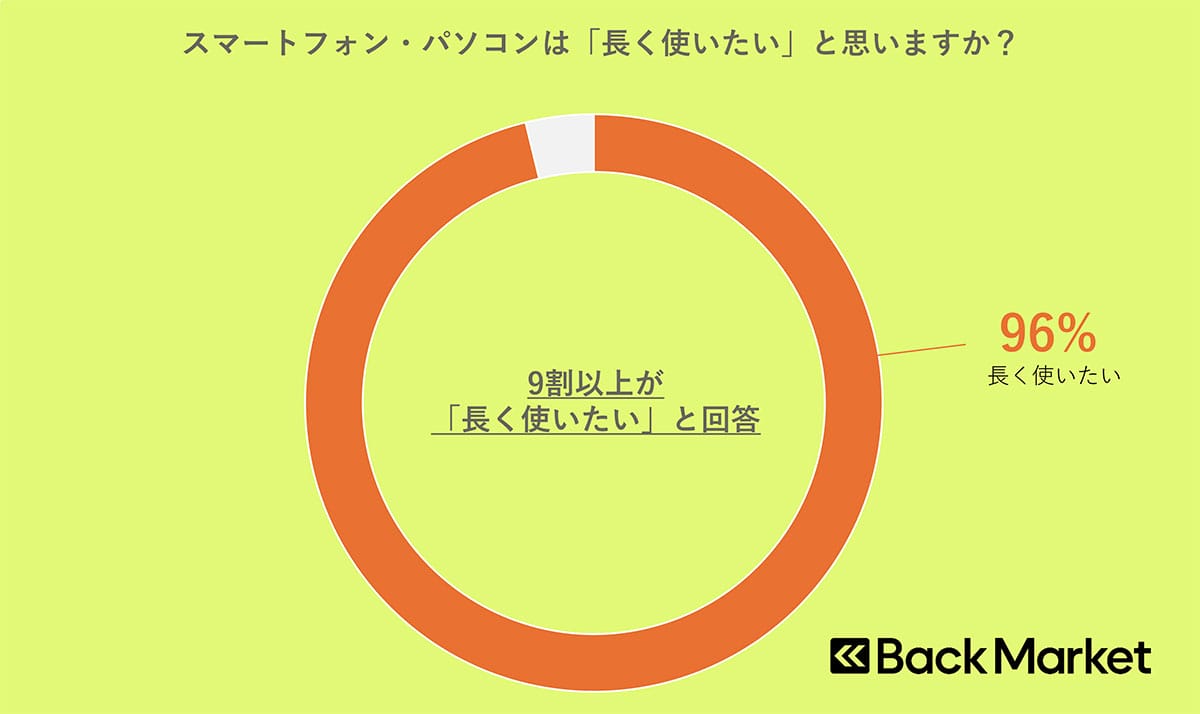

長く使いたいと思う一方、修理の費用や手間が影響して「修理をしない」人多数

次に、「スマートフォン・PCは『長く使いたい』と思いますか?」と質問すると、9割以上(96.2%)がスマートフォンやPCを「長く使いたい」と回答しました。

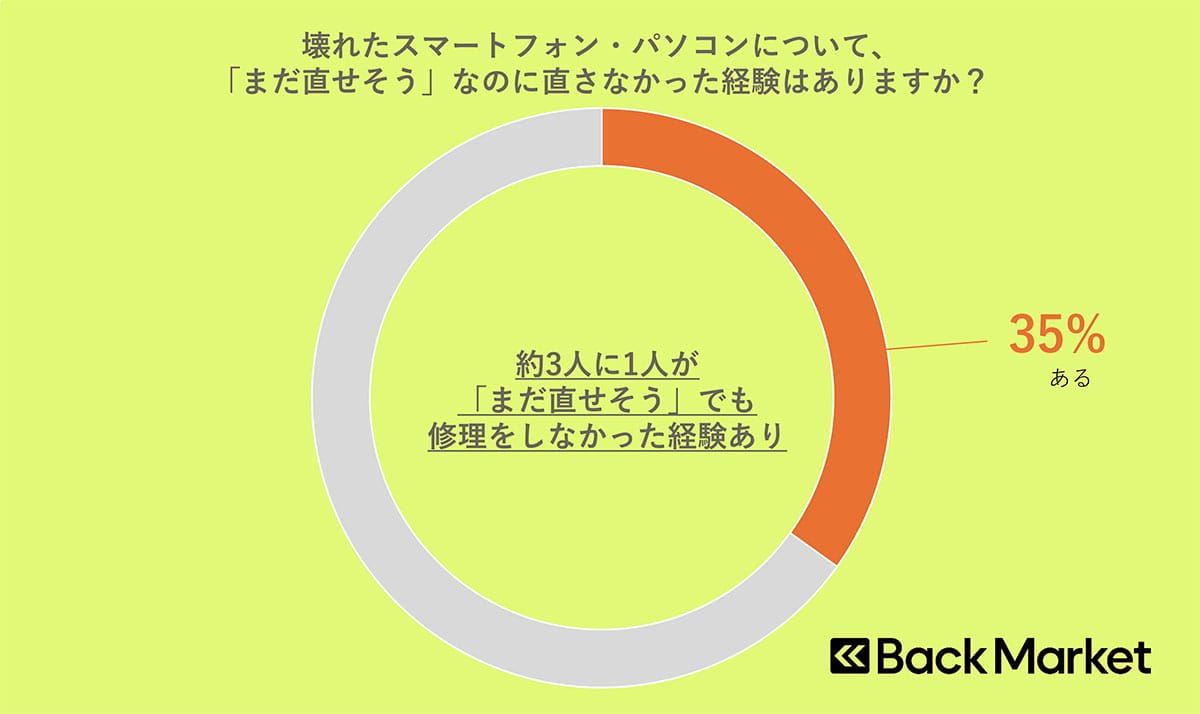

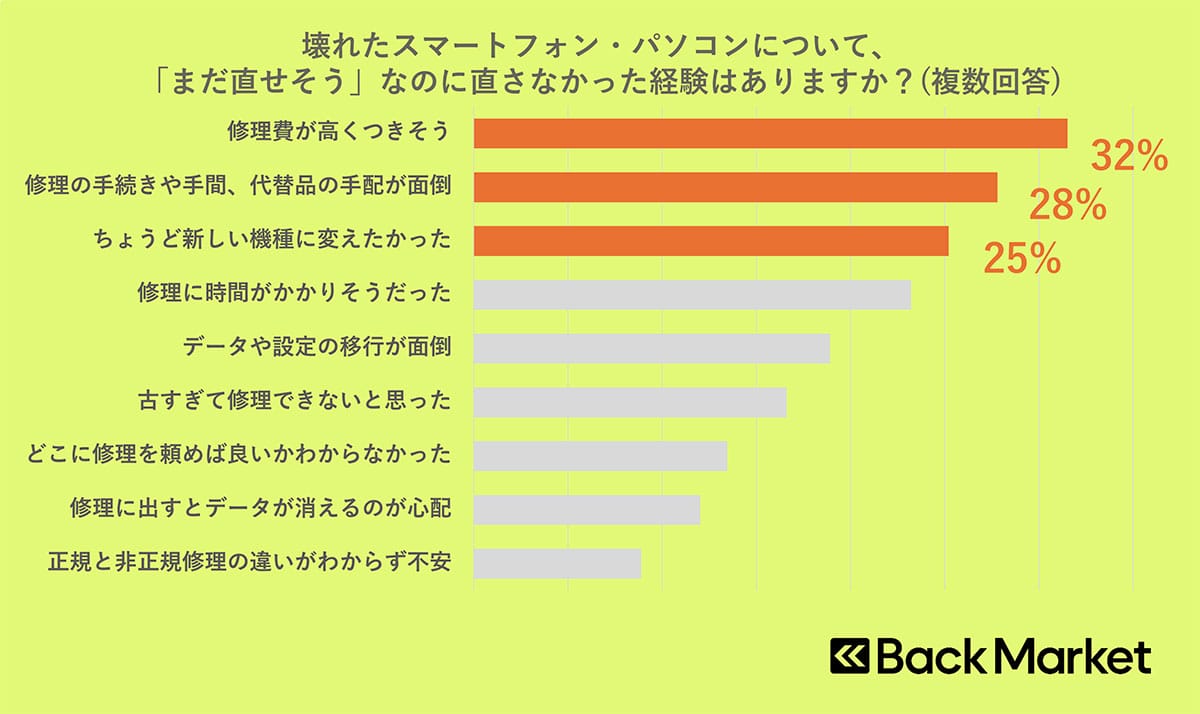

一方、約3人に1人(34.9%)は「まだ直せそう」であっても修理をしなかった経験があることがわかっています。

まだ直せそうでも修理をしない理由をたずねると、「修理費が高くつきそう」(31.5%)、「修理の手間が面倒」(27.8%)、「新品への買い替えを選んだ」(25.2%)などの回答が多く見られました。

スマートフォンやPCは長く使いたいと思う一方、修理の費用や手間に懸念を覚える人が多いようです。また、新品買い替えのほうが手間が少ないという意識もあるのでしょう。

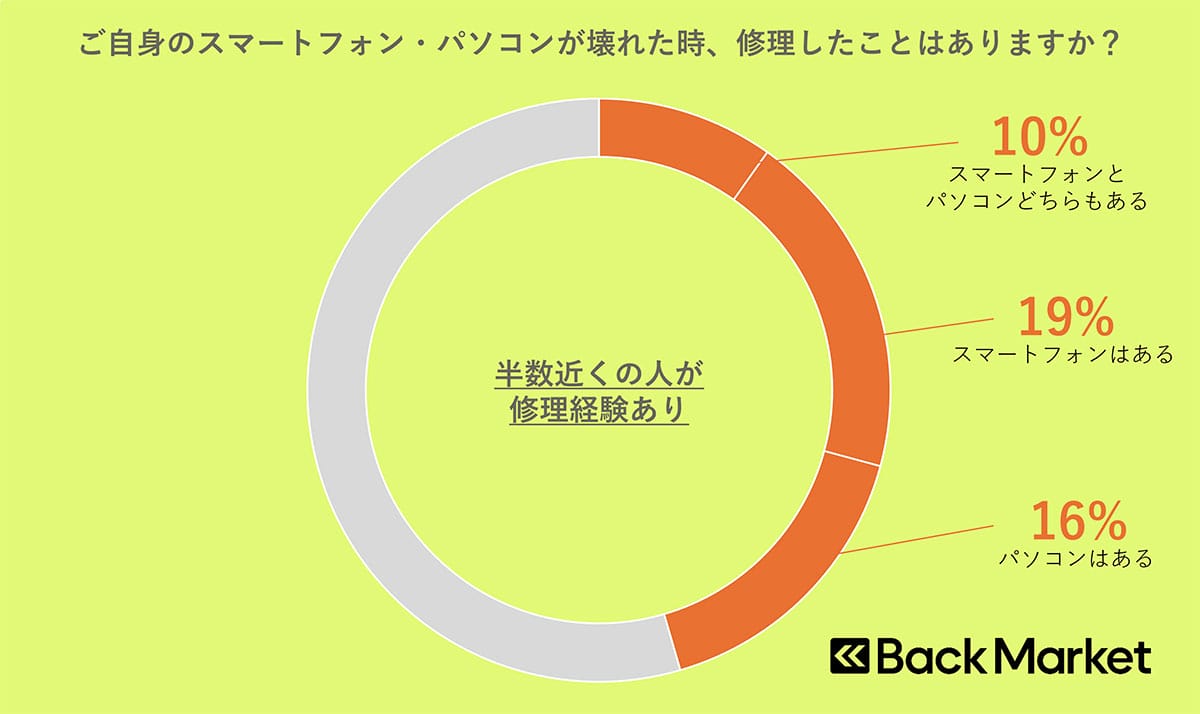

節約や利便性を理由に修理をおこなう人も半数近く

使用しているスマートフォンやPCが壊れた際に修理したことがあるかたずねたところ、半数近く(45%)の人が「修理した経験がある」と明らかになりました。

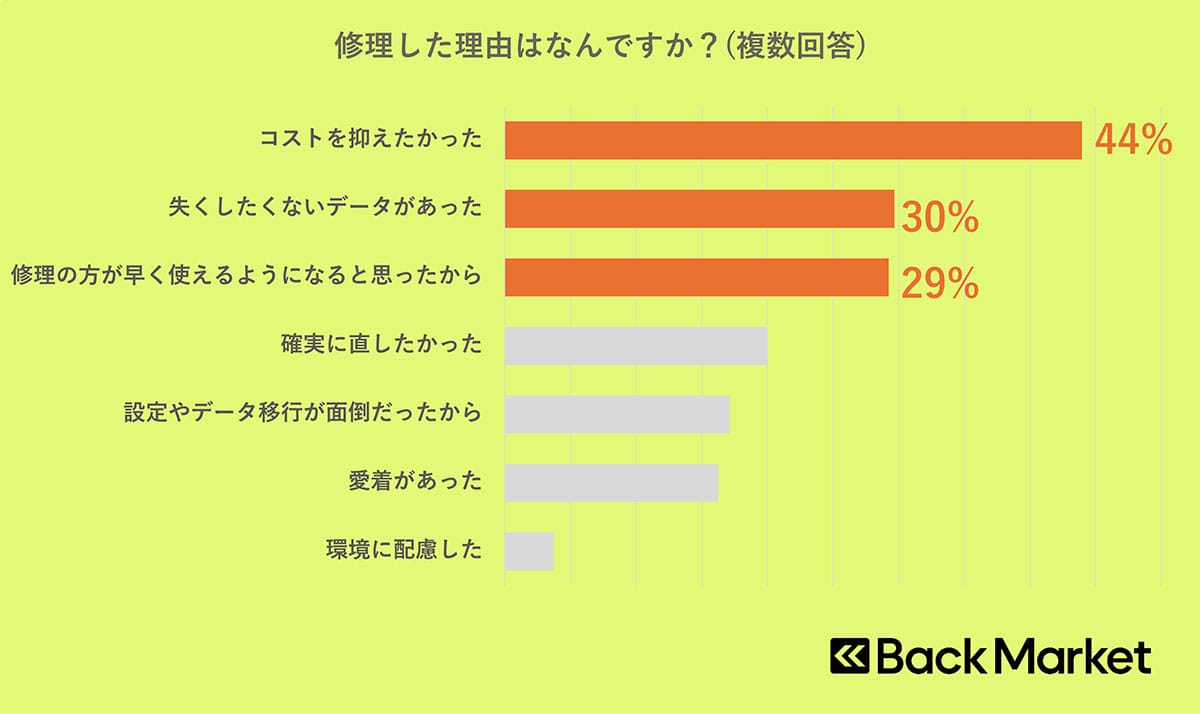

修理した経験がある理由をたずねると、「コストを抑えたかった」(44.0%)、「大事なデータを残したかった」(29.7%)、「修理のほうがすぐ使えると思った」(29.2%)などの回答が多く見られました。

新品買い替えよりも節約できる点や、利便性を考えて修理を選んでいると言えます。生活に欠かせないスマートフォンやPCは、修理によってコスト面の負担を抑えつつ、大切なデータを守る安心感も得られることが、消費者にとって重要なようです。

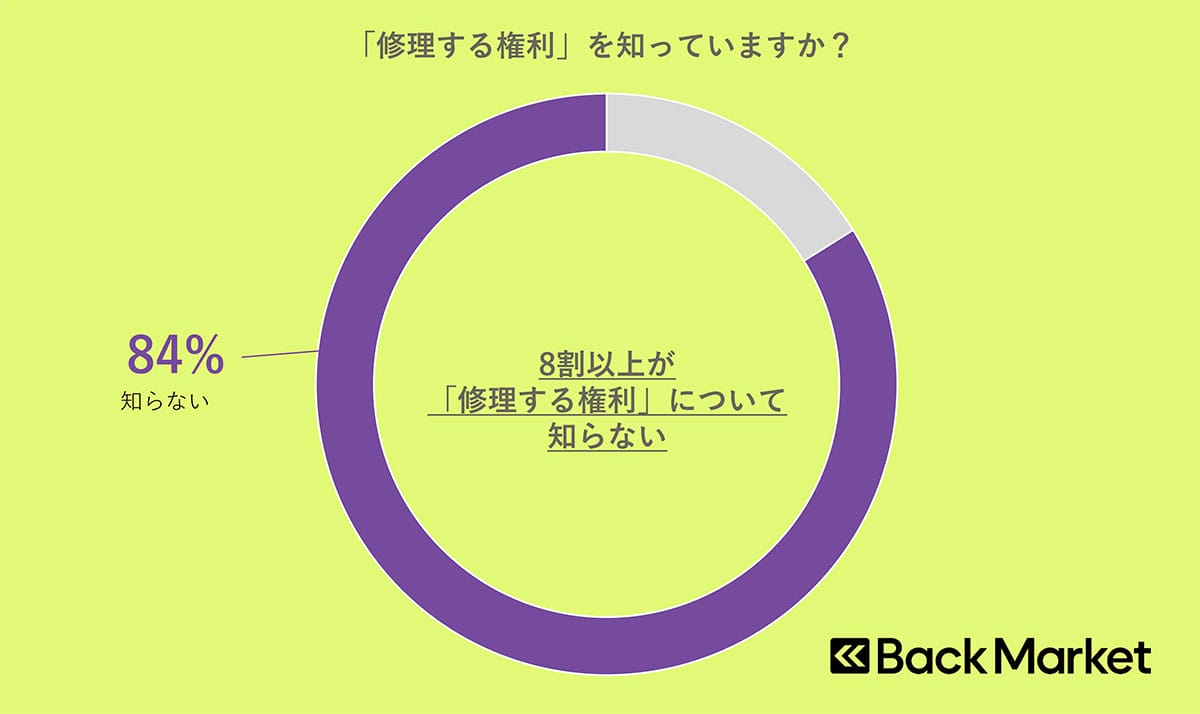

8割以上が知らない「修理する権利」

国際リペアデーにちなんで、購入した製品をメーカーを介さず自由に修理できる権利である「修理する権利」について、知っているかどうかも調査しました。

その結果、8割以上(83.9%)が「知らない」と回答。欧米では法制化が進み、EUでは「修理可能性スコア」の表示義務などの動きもあるものの、日本では議論が進んでいないのが現状です。そうした背景が、認知度の低さにつながっているのかもしれません。

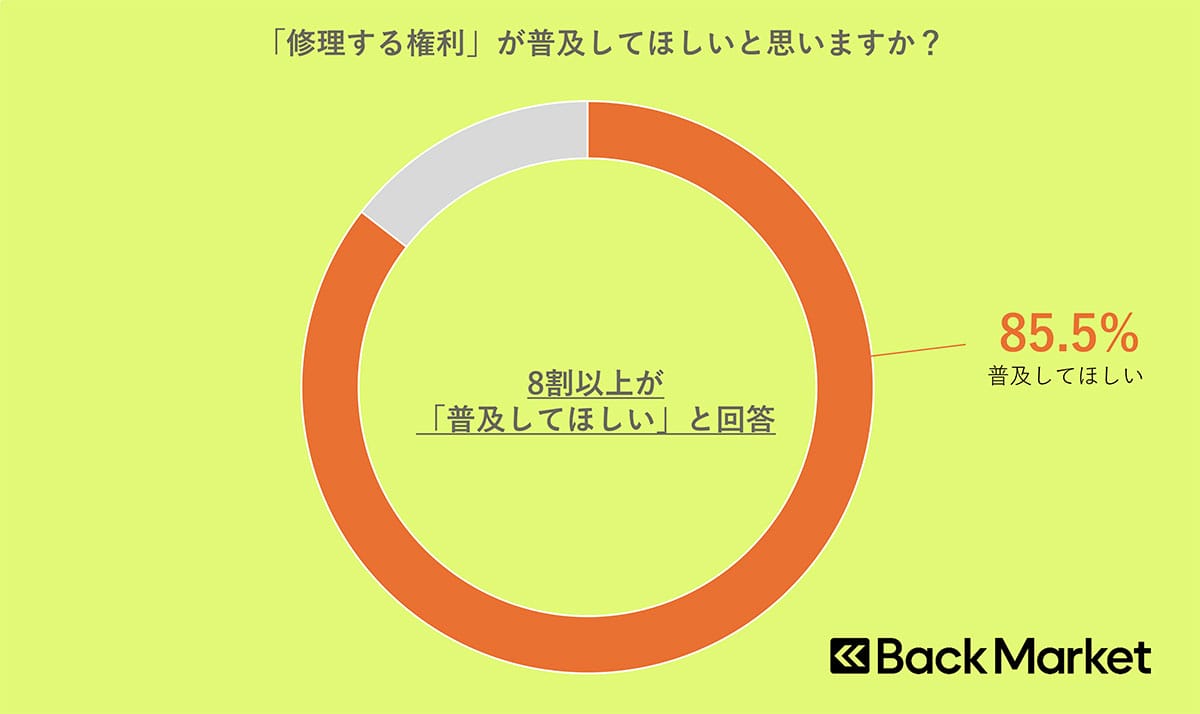

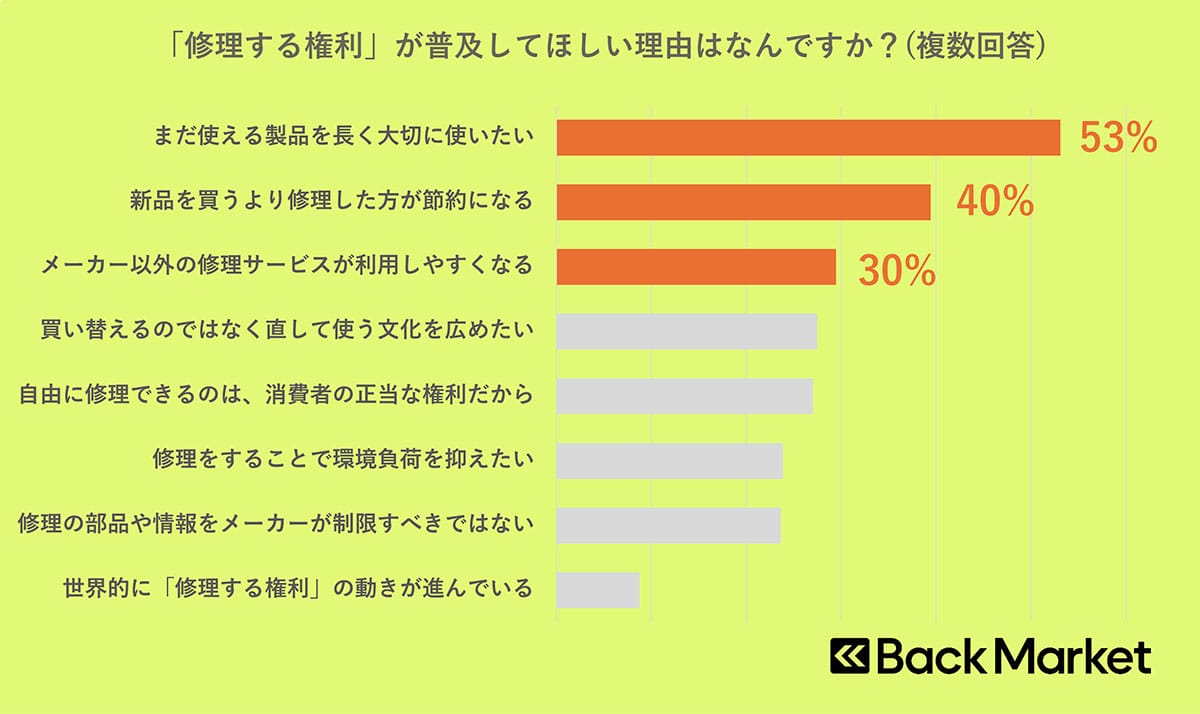

「長く大切に使いたい」「修理で節約したい」という人から普及を求める声も

認知度が低い一方で、「『修理する権利』が普及してほしい」と考える人は85.5%と高い割合を示しました。

普及を求める理由として、「まだ使える製品を長く大切に使いたい」(53.1%)、「新品を買うより修理したほうが節約になる」(39.4%)、「メーカー以外の修理サービスが利用しやすくなる」(29.5%)といった回答が多く寄せられています。

製品を長く使いたいという意識や節約志向、修理の選択肢を求めるニーズが、「修理する権利」の普及を後押ししていることが見て取れます。

本調査から、日常に欠かせないスマートフォンやPCを「長く使いたい」と思う人が多い一方で、修理へ踏み出せない人も多く存在することが明らかになりました。「修理する権利」は、人々が修理に踏み出すきっかけを与える制度だと言えます。今後「修理する権利」が普及すれば、私たちの身近な製品を長く使うことが当たり前になるかもしれません。

出典:【Back Market Japan株式会社】

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)