スマホは現代生活に欠かせないツールとなった一方で、その過度な使用による依存が社会問題化している。気づけばスマホを手にしている…身に覚えのある人も多いのではないだろうか。依存症は、たいてい「自分は依存していない」と考えがちだが、最新の調査結果によると、約半数の人々が自身のスマホ依存を自覚しているという。この記事では、スマホ依存の実態と、人々が講じている対策について詳しく見ていく。

約半数がスマホ依存を自覚、スマホがないと不安に感じたら要注意

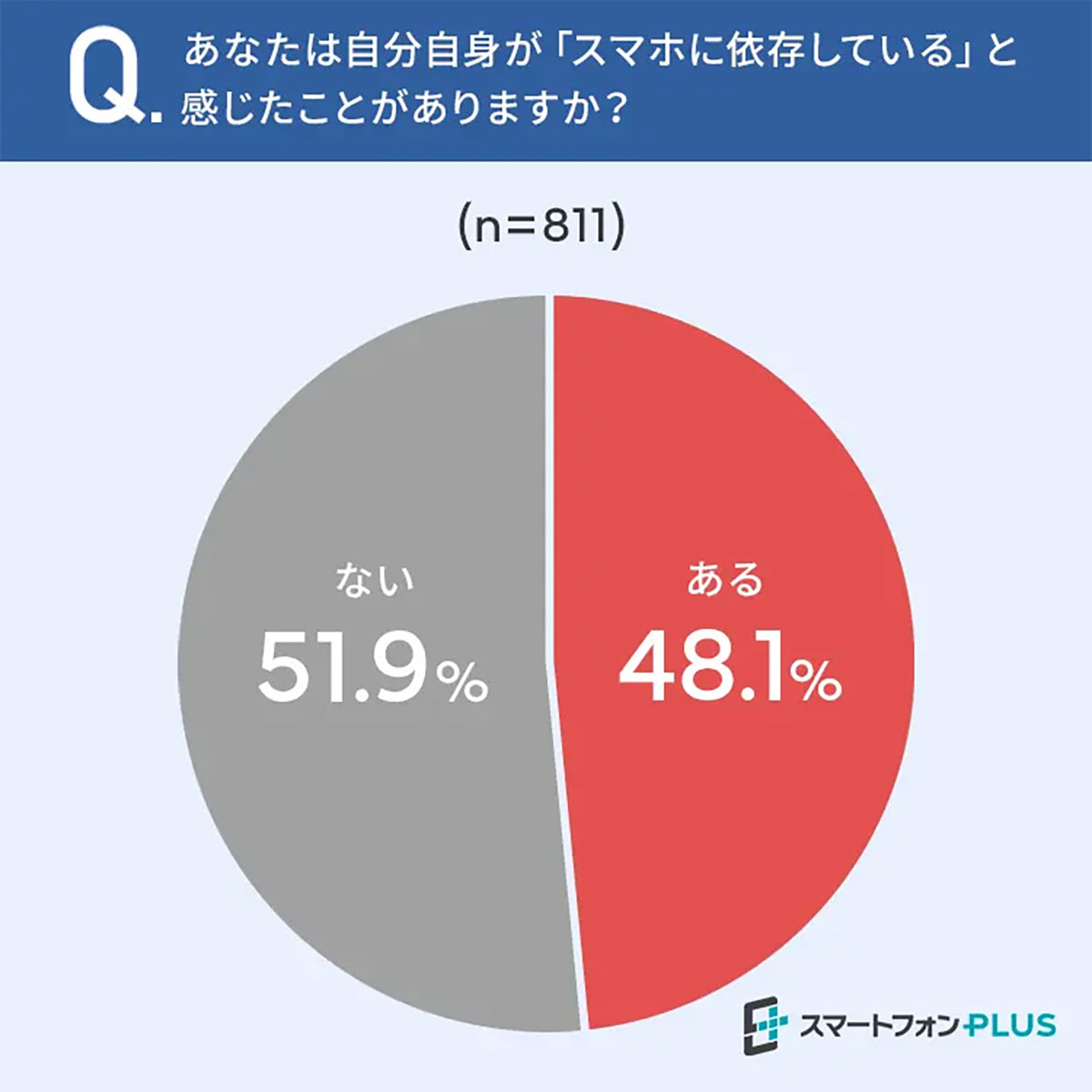

スマートフォンPLUSが2025年1月に全国の男女840名に対し実施した全国調査によると、48.1%の回答者が自身のスマホ依存を感じた経験があると回答した。依存の兆候として多く挙げられたのは、「ちょっとした暇な時間があるとすぐにスマホを触ってしまう」「トイレやお風呂でも使ってしまう」「スマホがないと不安になる」など。「子どもが泣いていてもスマホを放り投げられない時がある」という回答もあり、スマホ依存が日常生活や人間関係にまで影響を及ぼしている実態が浮き彫りとなった。

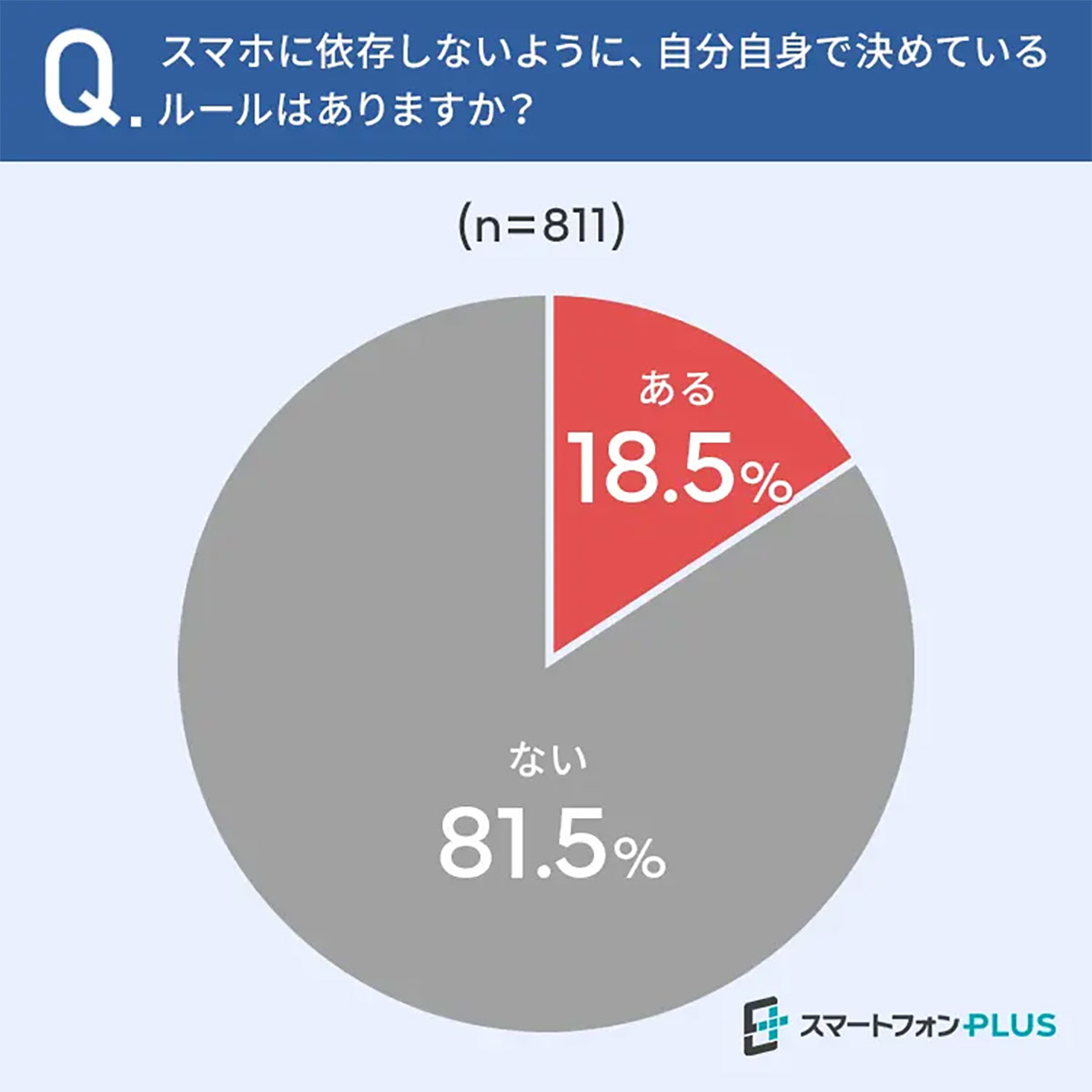

一方で、依存対策として自主的なルールを設けている人は18.5%にとどまり、多くの人々が依存問題に対して有効な対策を講じられていないようだ。対策を講じている人々の間では、「使用時間の制限」「特定の場面での使用禁止」「目的のない使用の自制」などが主な方法として挙げられた。

身の回りにスマホ依存の人がいると感じている人は約4割

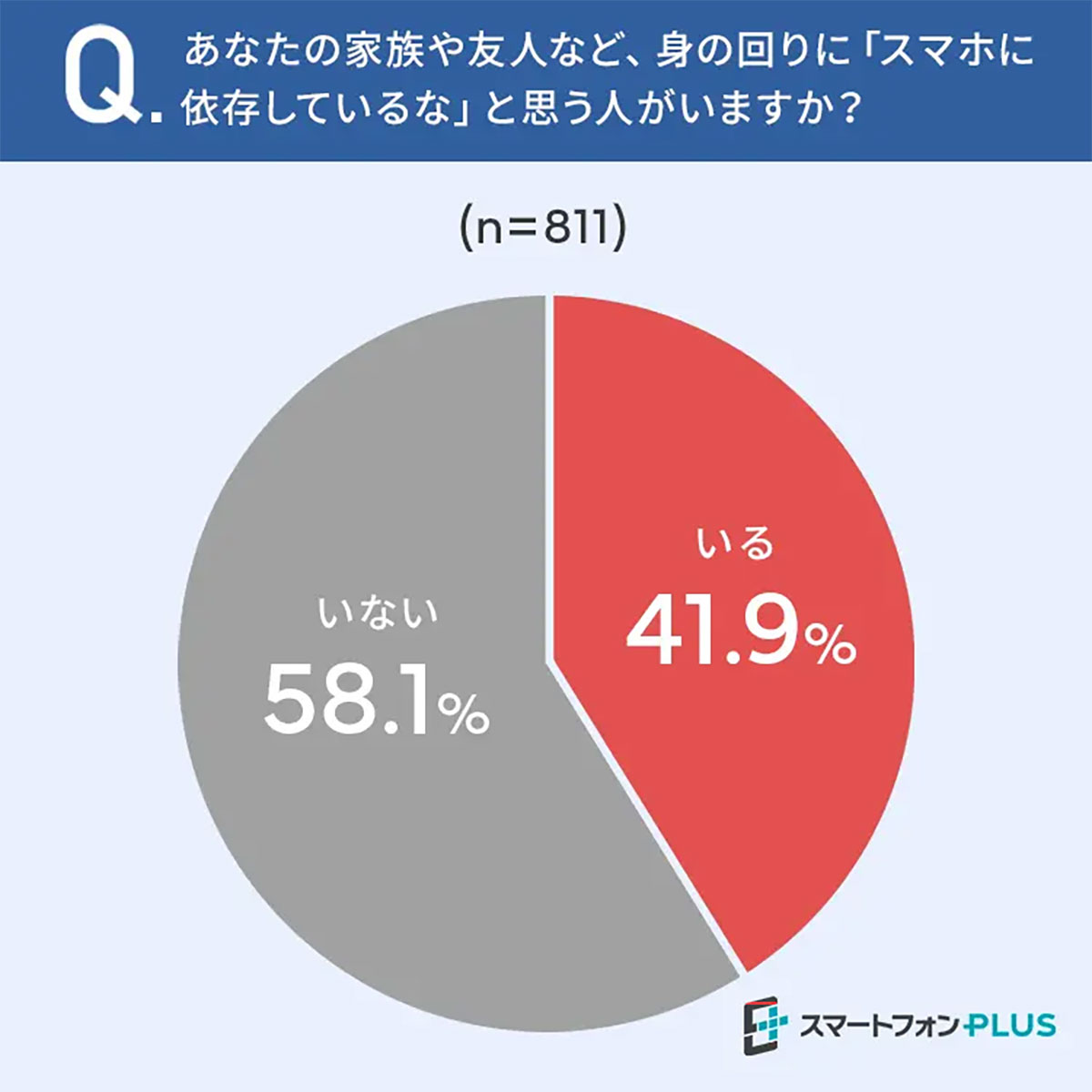

さらに、調査では他者のスマホ依存に関する認識も明らかになった。41.9%の回答者が身近な人のスマホ依存を感じており、その理由として「常にスマホを操作している」「会話中もスマホを見ている」「外出時もスマホに集中している」などが挙げられた。

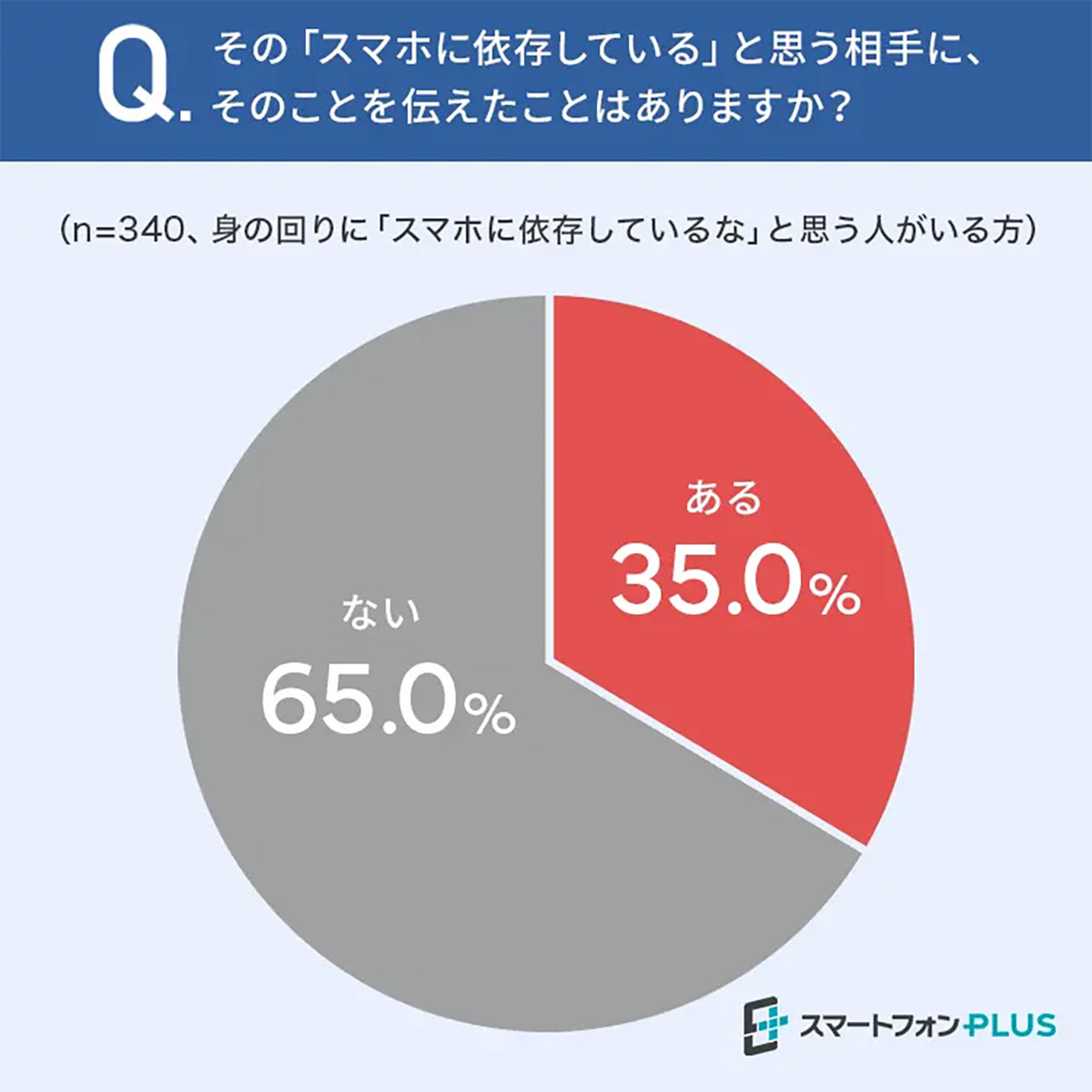

しかし、依存を感じた相手にそのことを伝えたのは35%にとどまり、多くの人々が他人のスマホ依存に対して直接的な介入を避ける傾向にあることが分かった。この背景には、「自分も依存している」「相手の自由を尊重したい」「関係性を損なうことへの懸念」などの理由があると考えられる。だが、スマホに依存していると思う相手にそのことを伝えた理由として「話をしっかり聞いて欲しかったから」といった意見もあるため、スマホ依存を不快に感じる人もいることを忘れないようにしたい。

スマホ依存に陥ると、睡眠不足や集中力の低下を招くなど、日常生活に支障をきたしかねない。スマホの利便性を享受しつつ、健全な使用バランスを保てるよう意識しておきたい。

出典元:【スマートフォンPLUS】

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)