「オンライン通販やフリマアプリ、ネットオークションなどで購入した商品が粗悪品だった」「インフルエンサーが拡散している商品を購入したら、悪質なサブスクリプションだった」など、近年ネット上で増えているこうしたトラブル。

インターネット通販が普及する前夜であれば、本来こうしたトラブルから消費者を守ってきたのがクーリングオフ制度でした。しかし、実はクーリングオフは通信販売には適用されないという法の抜け穴があり、ネットでの買い物における消費者保護はまだまだ十分とはいえません。

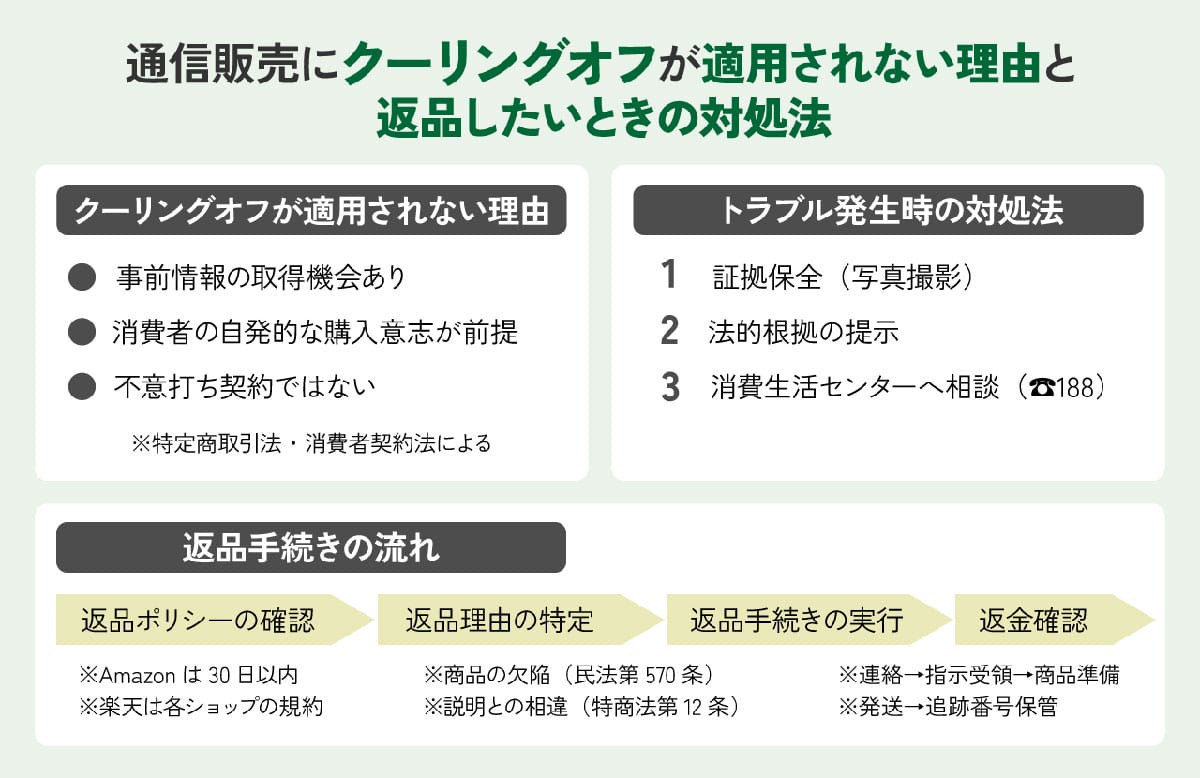

ではトラブルが起きた際に、最低限「返品する」にはどうしたらいいのでしょうか。クーリングオフが適用されない理由と返品方法について解説します。

クーリングオフが通信販売に適用されない理由は何?

クーリングオフとは、特定の取引において、消費者が契約後、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。たとえば訪問販売やマルチ商法など、意にそぐわない契約をしてしまったときでも消費者を救ってくれる重要な制度のひとつです。

一方、クーリングオフは訪問販売やテレマーケティング販売など、消費者が不意打ち的に契約を迫られる状況を想定したものです。その上で、通信販売に『クーリングオフ』制度が適用されない理由には以下のようなものがあります。

制度設計の経緯

クーリングオフはもともと、主に「訪問販売規制」が発端となった制度です。インターネットが登場する以前は、そもそもまだ通信販売は一般的なものではありませんでした。つまりクーリングオフは通信販売向けの制度ではなく「不意打ちでやってきた訪問販売と、意図せず交わしてしまった契約への救済」という目的がある制度です。

つまり、通信販売における消費者保護は本来の目的から外れるため、いまだ基本的には適用対象外となっています。ただし、例外として通信販売でも「電話勧誘販売」に該当する場合はクーリングオフが適用されます。たとえば、電話で強引に契約させた後にメールで書面を送付するケースなどです。

事前情報の取得機会が十分にある

通信販売では、カタログやウェブサイトを通じて商品情報を事前に確認できます。消費者は自分のペースで検討できるため、訪問販売で消費者保護が重視される要因である「高圧的な販売状況」などは異なるとみられています。

ちなみにクーリングオフができる取引とはどういうもの?

なお、クーリングオフができる取引の例には「電話勧誘販売」「訪問販売」「マルチ商法」などが挙げられます。以下は販売累計や典型的な内容、具体例(※一部)です。

このほかにもさまざまな例がありますが、原則として通信販売がクーリングオフに含まれていないのも事実です。

通信販売で返品を希望する場合の手順は?

クーリングオフ制度がない中で「通販で購入した商品を返品したい」「意図していない定期購入を解約したい」場合はどうすればよいのでしょうか?

ステップ1:返品ポリシーの確認

まず、購入先の返品規則を確認しましょう。主にサイト上の以下のような場所で確認可能です。

・商品ページの「返品条件」欄

・サイトフッターの「返品・交換について」

・注文確認メールの注意事項

たとえばAmazonであれば「ヘルプ&カスタマーサービス」の欄に返品・交換条件が明示されています。

なおAmazonの場合、不具合の場合などを除いて、未使用の場合のみ返品が可能です。

ステップ2:返品理由の特定

返品理由を相手に対して具体的に明らかにすることも大切です。販売店や出品者によって「返品を受け付ける際の要件」は異なる場合が多いものの、一般的には返品理由として妥当と認められやすい理由は以下の2つです。

・商品に欠陥がある:契約不適合責任(※不具合がある場合に修理や交換を求めることができる権利)

・商品ページの動画や写真、説明と実物が異なる:景品表示法

この2つの要因であれば、売り手の側の法的な責任は大きく、返品がスムーズに進む可能性も高いです。

なお、単なる「気が変わった」場合は、販売者の任意対応に依存します。返品を受け付けてもらえない場合も多く、返品可能の場合でも、送料は自己負担が原則です。

ステップ3:返品手続きの実行

あとは以下のフローに沿って、手続きを実行して返品を行い、返金を確認しましょう。

・連絡:購入先に「返品希望」と伝える(電話よりメールが推奨)

・指示受領:返送先住所・方法の確認

・商品準備:未使用品は元の包装で、タグや付属品を全て同梱

・発送:配送伝票番号を控える(追跡用)

・返金確認:クレジットカードの場合は3-5営業日かかる

「返品拒否」などトラブル発生時の対処法

たとえば「到着した腕時計に傷があったが、販売者が輸送中の損傷と主張し返品を拒否する」といった場合、返品したい自分と返品を受け付けたくない販売者の間でトラブルに発展してしまう可能性があります。

こうした際に大切なのは、「証拠」と「法的根拠の明示と行政への相談」です。

証拠保全と法的根拠の提示

たとえば先の腕時計の例であれば、商品到着後、すぐに傷の拡大写真(スケール付き)を撮影しておくと良いでしょう。また「瑕疵商品の返品を請求します」と文書で通知することも重要です。

なお文書通知を行う際は、腕時計のように高額な製品であれば事前に弁護士に法律相談をするのも良いでしょう。

行政機関への相談

最寄りの消費生活センター(188)での相談も行いましょう。また高額商品の取引であれば、少額訴訟を視野に弁護士と相談するのも一案です。

まとめ

通信販売では、訪問販売や電話勧誘販売とは異なり、クーリングオフ制度が原則として適用されません。そのため、購入者側が事前にリスクを想定し、慎重に対応することが求められます。まず、購入前には必ず商品の返品・キャンセル条件を確認し、その内容をスクリーンショットなどで保存しておくことが重要です。万が一、商品に不備があった場合や表示内容と異なる対応をされた場合でも、保存した情報が証拠となるでしょう。

また、3万円以上の高額商品を購入する際には、クレジットカードでの決済もおすすめです。万一トラブルが発生した際に、カード会社を通じて「支払い停止の抗弁」を申し立てることもできるためです。これは特定商取引法第30条の4に定められた購入者の正当な権利であり、泣き寝入りを避ける有力な手段となります。

なお、万一返品したい状況になった場合は、まず事業者が設定している返品特約を確認しましょう。事業者との交渉が難航した場合は、消費生活センターへの相談もおすすめです。

※サムネイル画像(Image:nikkimeel / Shutterstock.com)※画像は一部編集部で加工しています