交通系ICカードの代表であるSuicaとPASMOですが、実は地方を中心に「脱交通系IC」が交通機関で進み始めています。たとえば関西の私鉄では、多くの駅でクレジットカードのタッチ決済が利用できるようになり、改札を「クレカで通過する」のは当たり前の光景に。こうした流れは徐々に関東にも波及するでしょう。

かつては日常で便利に使われてきた交通系ICカードですが、タッチ決済などがあれば「ICカードは不要」になるのでしょうか。この記事では、Suicaの普及状況や地方での動向、タッチ決済化の現状、そして今後の展望について詳しく解説します。

従来のSuicaの普及と利用シーン

2001年のSuica登場以降、SuicaやPASMOなどの交通系ICカードは日本の公共交通機関で主要な決済手段として定着しました。改札でタッチ乗降にくわえ、コンビニ、自動販売機、店舗などでの支払いにも利用でき、電子マネーとしても使われています。

交通系ICカードの発行枚数は2億枚を超えているとも言われています。一方、近年では徐々に「交通系IC」離れが進む地域が登場し始めているのも事実。たとえば熊本県内のバス・鉄道事業者5社は、2024年11月15日にSuicaなど全国交通系ICカードの利用を停止。代わりにタッチ決済に対応するクレジットカードなどの利用を開始しました。

地方における交通系IC離れの動きと「タッチ決済化」

広島県では2025年3月29日をもってこれまで利用されてきた地域独自のICカード「PASPY」が廃止され、交通系ICカード「ICOCA」が利用できるようになりました。ICOCAは電子マネーとしてコンビニや飲食店での支払いにも対応しています。モバイルICOCAもあります。

つまり地方でも徐々に「交通機関のキャッシュレス決済化」が進んできていると言えるでしょう。こうした動きの背景にあるのはシステムの維持・更新にかかる高額なコスト。地方の交通事業者は、コロナ禍以降の乗客減少による経営悪化も抱えており、コスト削減が重要な課題になっています。

交通系ICカードはオワコン?

一方、交通系ICカードは2億枚の発行枚数という「規模」はやはり無視できるものではなく、地方での撤退が進みだしているとは言え、まだまだオワコンとは言えないでしょう。

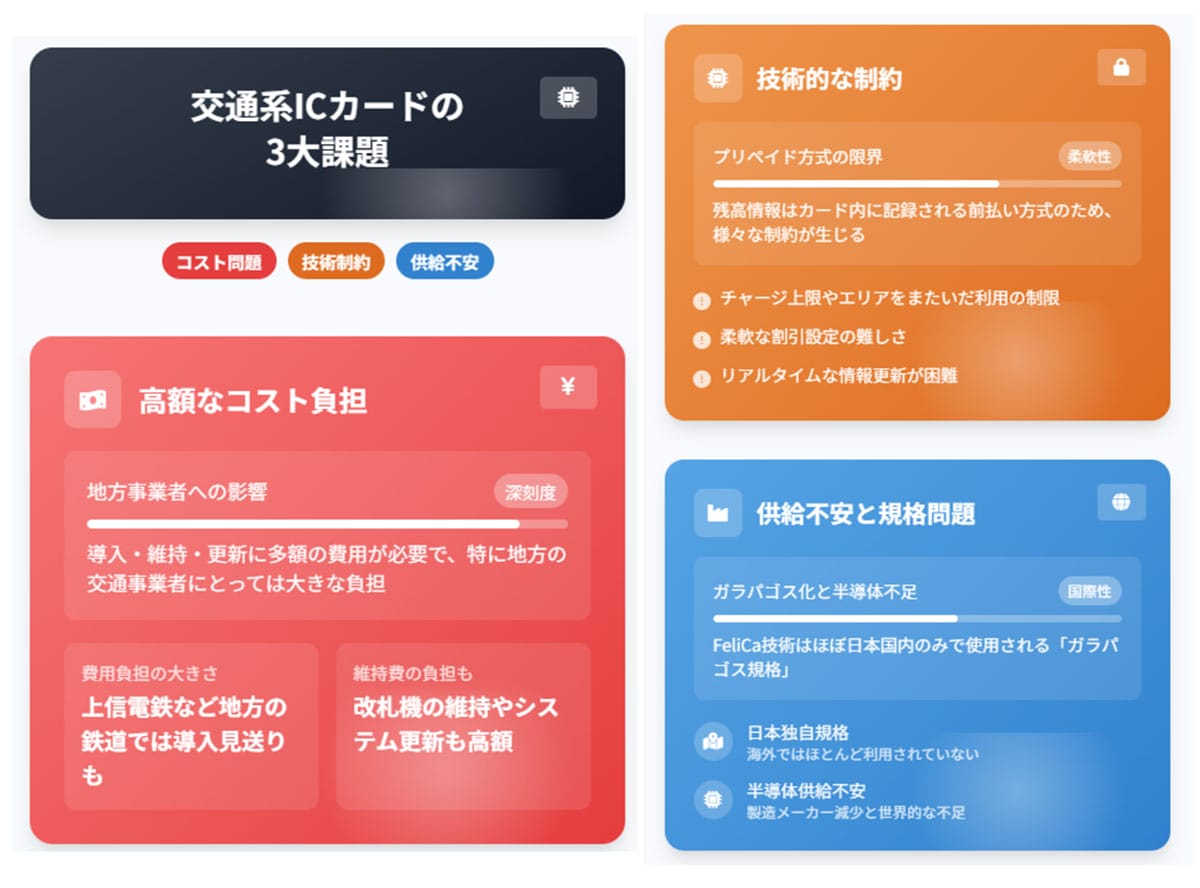

とはいえ、まず交通系ICカードシステムの導入・維持・更新には多額の費用がかかります。特に、地方の交通事業者にとっては大きな負担となっています。

交通系ICカードには以下のような課題が挙げられます。

プリペイド方式に基づく柔軟な利用や割引設定の難しさも否めない他、「ガラパゴス規格」に基づくインバウンド対応における柔軟性の欠如も無視できません。

交通機関におけるタッチ決済の導入状況

Visaのタッチ決済、Mastercardコンタクトレスなど、国際ブランドの非接触決済(NFC Pay、EMVコンタクトレス)に対応したクレジットカード、デビットカード、プリペイドカードをかざすだけで電車やバスへの乗車ができる「タッチ決済」の普及が、各地の交通機関でいわば、Suicaの代替となる存在として注目されています。

対応しているのは、大阪メトロ、近鉄、阪急、阪神という関西の大手私鉄4社。つまり、JR以外の関西圏の私鉄と地下鉄ではほぼ利用可能。関東圏でも、都営地下鉄浅草線、三田線、大江戸線の26駅、京急線の10駅で2024年12月からクレジットカードのタッチ決済による乗車サービスの実証実験が始まっています。

交通系ICカードと違い、チャージする必要がないため、残高不足で改札を通れないことがなくなるのが最大のメリットだと言えるでしょう。

Suicaとの比較:メリット・デメリット

タッチ決済とSuicaをはじめとする交通系ICカードの、処理速度や支払い方法の比較は以下の通りです。

経営環境の厳しい地方交通事業者にとっては、Suicaなどと相互利用できる全国交通系ICカード対応システムは、高コストで維持するよりも、導入・維持コストの低いタッチ決済やQRコード決済へ移行する方が合理的と判断されるケースが増える可能性があります。

一方、東京のような利用者が非常に多く、複雑な路線網を持つ大都市圏では、現状のタッチ決済の処理速度ではラッシュ時の改札を捌ききれないという懸念があります。Suicaの速度と利便性は通勤・通学者にとって依然として大きなメリットでもあるでしょう。

総じて「地方では交通系ICカードは徐々にオワコン化が進行している」と言えるかもしれません。

※サムネイル画像(Image:BT Image / Shutterstock.com)